- +1

斷片 | 西蒙的抉擇:生于憂患,還是死由“安樂(lè)”?

“如何死亡”是所有人都必須面對(duì)的命題,人無(wú)法控制自己的出生,那是否有權(quán)決定自己的死亡?

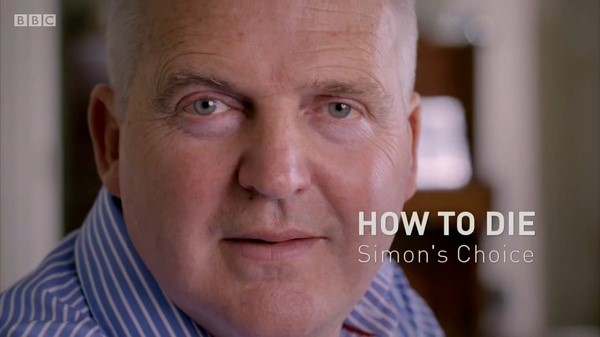

然而,真正有勇氣主宰死亡的人如海中一芥,英國(guó)大叔Simon Binner是其中一位。在被確診為運(yùn)動(dòng)神經(jīng)元病后,Simon選擇在58歲生日當(dāng)天,以安樂(lè)死的方式給自己的生命畫上休止符。

運(yùn)動(dòng)神經(jīng)元病是一種慢性進(jìn)行性神經(jīng)變性疾病,被確診的病人通常只剩下六個(gè)月到兩年的壽命。在此期間,患者將逐漸喪失語(yǔ)言能力,肌肉日漸萎縮。最終導(dǎo)致四肢癱瘓、呼吸困難,并在失去自理能力的情況下離開(kāi)人世。以保守治療來(lái)緩和病情,是大多數(shù)該病患者的選擇,而B(niǎo)BC紀(jì)錄片《如何死亡:西蒙的抉擇》(How to Die: Simon’s Choice)中的主人公Simon是一個(gè)例外。

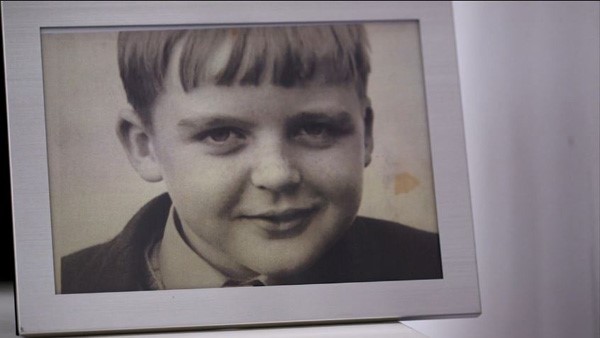

生于1957年的Simon Binner身體強(qiáng)壯,熱愛(ài)運(yùn)動(dòng)。據(jù)其母介紹,Simon在上學(xué)期間只請(qǐng)過(guò)兩天假,幾乎從不生病。他畢業(yè)于劍橋大學(xué),能流利地說(shuō)四國(guó)語(yǔ)言。他事業(yè)有成,是一家公司的運(yùn)營(yíng)總監(jiān)。家庭也十分和睦,三代同堂和樂(lè)融洽。Simon為人熱情而開(kāi)朗——和Simon有五十年交情的Will說(shuō),“他一直是圈子的中心”。如果沒(méi)有患病,Simon精彩的人生本可以一直續(xù)寫下去。

2015年1月7日,57歲的Simon被確診為運(yùn)動(dòng)神經(jīng)元病,醫(yī)生告知其生命僅剩六個(gè)月到兩年時(shí)間。從醫(yī)院回家的路上,Simon第一次有了“主動(dòng)死亡”的念頭。

2015年7月,Simon在出門遛狗時(shí)摔倒了。確診半年后,Simon開(kāi)始變得步履蹣跚,說(shuō)話斷斷續(xù)續(xù)。他發(fā)覺(jué)與小孫子交流產(chǎn)生了困難,就用發(fā)聲機(jī)器與其對(duì)話。身體變得虛弱,喘氣也開(kāi)始困難,他決定放棄開(kāi)車,并把逐漸公司事務(wù)給繼女Hannah接管。而一個(gè)月前,Simon還能與好友Will前往阿爾卑斯山騎行。

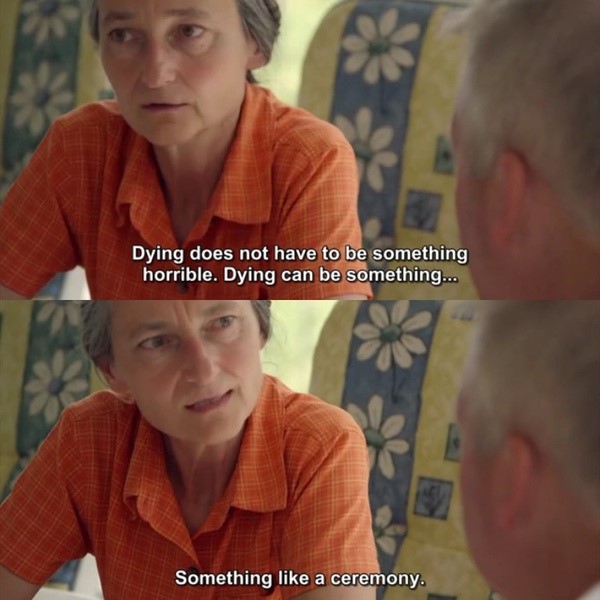

7月19日,Simon嘗試聯(lián)系瑞士巴塞爾的一家醫(yī)療機(jī)構(gòu)。在給醫(yī)生Erika的郵件中,他表示自己想要一個(gè)“既反常又搖滾,并受到重視的安樂(lè)死服務(wù)”。與Erika會(huì)面之后,Simon坐在幾近崩潰的妻子身邊,將自己的死亡時(shí)間確定在了2015年11月2日——58歲生日當(dāng)天。

2015年9月,Simon走路時(shí)已經(jīng)需要拐杖支撐,他沒(méi)法再參與每日例行的遛狗,下樓需有攙扶,吃飯穿衣必須由護(hù)工Smita協(xié)助。Smita的細(xì)心讓他感到些許安慰,但每況愈下的身體狀況讓他越來(lái)越消沉。他無(wú)法直接發(fā)聲,只得借助文字和簡(jiǎn)單的音節(jié)與外界交流。他覺(jué)得現(xiàn)在自己的情況“羞恥又無(wú)助,一點(diǎn)也沒(méi)有男人的樣子”。

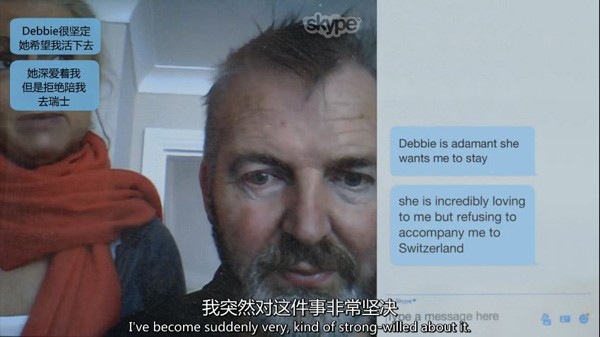

9月11日,英國(guó)否決了安樂(lè)死法案。妻子Debbie開(kāi)始堅(jiān)定地認(rèn)為Simon選擇安樂(lè)死是一時(shí)腦熱。為了安撫妻子,Simon表示會(huì)重新考慮安樂(lè)死的日期。

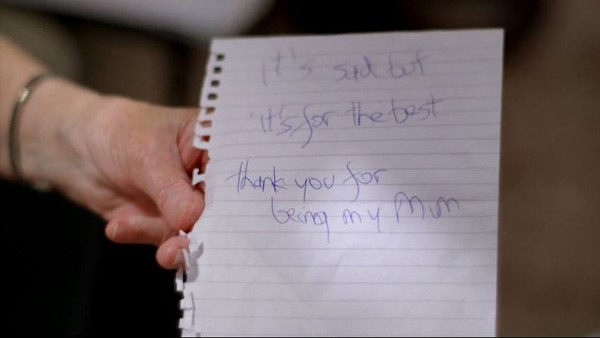

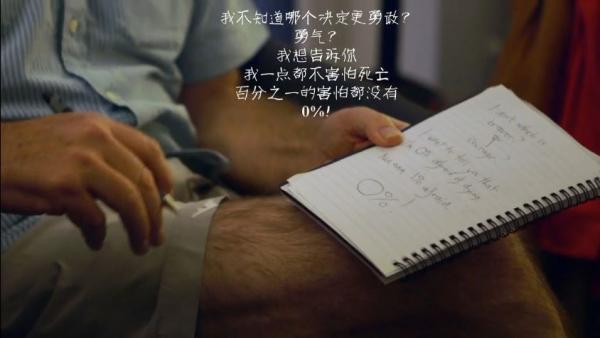

2015年10月,Simon坐在輪椅上,他依然習(xí)慣性地對(duì)著鏡頭比劃大拇指。他基本無(wú)法發(fā)出聲音,喉嚨里好像總是充斥著粘稠的雜質(zhì),并伴隨著粗重的喘息和嘆息。Simon還是不時(shí)組織一些親友聚會(huì),但雙手不離紙和筆——這成為他和外界交流的唯一工具。然而,Simon發(fā)現(xiàn)手指開(kāi)始難以發(fā)力。他艱難地攥著筆,寫下“我馬上要失去我的雙手了……我?guī)缀跻呀?jīng)感受不到它們的存在”,并在文字的末尾畫上一個(gè)哭臉。

10月19日,在表達(dá)對(duì)妻子的愛(ài)與愧疚的錄音中,Simon堅(jiān)定地推開(kāi)了注滿藥物的輸液閥門,享年57歲。離開(kāi)時(shí),妻子、姐姐和朋友們都在他的身邊。

這部紀(jì)錄片再次引起了人們對(duì)于安樂(lè)死的關(guān)注。

安樂(lè)死(euthanasia)源于希臘文,兼并“美好”與“死亡”兩詞,是指通過(guò)停止必要治療結(jié)束生命(消極安樂(lè)死),或采取措施直接快速致死(積極安樂(lè)死)的有意識(shí)行為。在片尾顯示的在線討論區(qū)里,大多數(shù)觀眾對(duì)Simon敢于直面死亡,通過(guò)安樂(lè)死主動(dòng)扼住命運(yùn)的行為表示支持和敬佩。

現(xiàn)實(shí)情況是,基于道德和法律層面的諸多考量,目前僅有少數(shù)國(guó)家可以合法進(jìn)行安樂(lè)死。

影片中Simon選擇的瑞士,是目前唯一可以協(xié)助外籍公民實(shí)施安樂(lè)死的國(guó)家。紀(jì)錄片提供的數(shù)據(jù)是,每隔兩周都會(huì)有一個(gè)英國(guó)人前往瑞士,在當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)機(jī)構(gòu)的幫助下結(jié)束自己的生命。從2002年起,超過(guò)250個(gè)英國(guó)人到瑞士進(jìn)行安樂(lè)死,平均每次花費(fèi)7000歐元。

在我國(guó),安樂(lè)死尚未合法化。陜西人王明成在1986年6月為肝癌晚期的母親申請(qǐng)并執(zhí)行安樂(lè)死,成為中國(guó)“首例”安樂(lè)死。王明成一時(shí)被輿論稱為“大孝子”,但他也因此被以故意殺人罪提起公訴。自此后,有不少罹患絕癥的人嘗試選擇安樂(lè)死,但無(wú)法如愿。

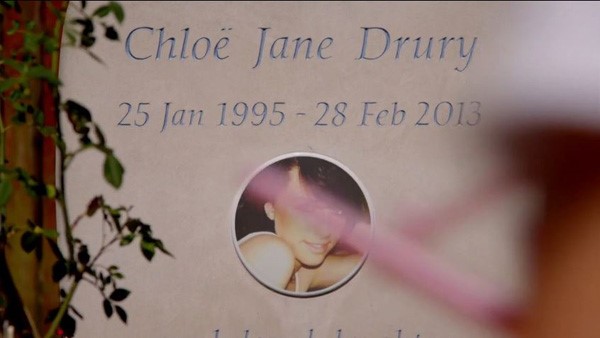

Simon有著強(qiáng)烈地主宰著生命的愿望,即使在最后一刻也坦然而從容。生存和死亡有許多種姿態(tài),在客觀情況無(wú)法挽回時(shí),主動(dòng)死亡正確與否實(shí)在是復(fù)雜的論題,但死亡永遠(yuǎn)不代表結(jié)束。就像Simon葬禮上的悼詞——

“我們也許永遠(yuǎn)也不知道Simon對(duì)于生與死的看法和界定,但我覺(jué)得這些就和Simon一樣復(fù)雜又有趣。雖然他的疾病所帶來(lái)的是殘忍,但他還是如此的熱愛(ài)生命。所以最終你會(huì)感到,今天并不是Simon離開(kāi)的時(shí)刻。”

導(dǎo)演:羅萬(wàn)·迪肯 Rowan Deacon

制片國(guó)家/地區(qū):英國(guó)

語(yǔ)言:英語(yǔ)

上映日期:2016-02-10

片長(zhǎng):85分鐘

- 報(bào)料熱線: 021-962866

- 報(bào)料郵箱: news@thepaper.cn

滬公網(wǎng)安備31010602000299號(hào)

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報(bào)業(yè)有限公司