- +1

改變世界的女程序員們

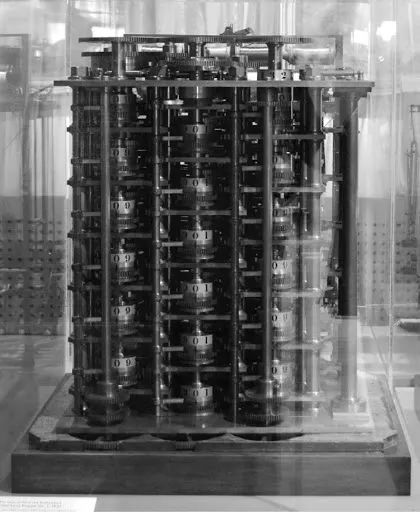

這是一臺分析機,由英國數學家、發明家查爾斯·巴貝奇,以通過求解差分來計算對數表和三角函數表,然后能近似計算多項式,由蒸汽機驅動,大約有30米長、10米寬。它的輸入由程序和數據組成,使用打孔卡輸入輸出。這臺看似平平無奇的巨大沉默物體,其實是現在的計算機的先驅。

我們熟知的世界上第一臺計算機ENIAC的發明為計算領域帶來了大突破,但是絕大多數人都不知道的是,它的計算實際上是由六名女性組成的團隊編程完成的。這些技藝高超的女性當時只能手動輸入全部的數據(DATA),她們得通過加載穿孔卡、設置開關、與連接線纜為操作進行編程。這種技術還沒有得到廣泛的應用,這些令人贊嘆的女性一路前行的足跡也是不斷開拓的過程。正如同歷史上許多偉大的女性一樣,當時她們所進行領先于時代的工作從未得到嘉獎。

而第一個公布分析機算法的人,是一名女性,叫做埃達·洛芙萊斯,有些人也將她視為世界上第一個程序員。

她的父親是詩人拜倫,不過她從出生起就沒有見過父親,因為母親忍受不了丈夫的背叛,帶著她離開了。她與父親不同,她對文學的喜愛比不上對數學的狂熱,終日沉浸在數學研究中。

在1842年與1843年其間,她花了9個月的時間翻譯意大利數學家路易吉·米那比亞對巴貝奇最新的計算機設計書(即分析機概論)所留下的備忘錄。在這部譯文里,她附加許多注記,內容詳細說明用計算機進行伯努利數的運算方式,這被認為是世界上第一個電腦程式。

希望女性在社會占有一席之地的作品很多見,但《她的國》構建了一個只有女性的烏托邦,用文字建構出一個讓男性或害怕、或不屑、或崇敬的女性理想國。通過誤闖進她國的三個男人與她國女人之間的不斷互動,我們在現實社會中習以為常、視而不見的那些社會規范、意識形態逐漸遭到質疑、顛覆,最終徹底瓦解。

【書名】她的國

【作者】夏洛特·珀金斯·吉爾曼

作者簡介

夏洛特·珀金斯·吉爾曼是二十世紀初美國首波女權運動的主要人物之一。成為女性主義先鋒應該和她的生活經歷有關。父親在她還在襁褓中時便離家而去,母親體弱多病,吉爾曼從小就沒有受到應得的關愛與教育。她二十四歲結婚,一年后誕下女兒,產后的吉爾曼經歷了最痛苦的抑郁期,婚姻與孩子又進一步加重了她的病情。醫生對她采取“休養療法”,將其困于房內,禁止她思考,不讓她拿筆,而是整日躺在床上休息。數月后,吉爾曼的病情不但沒有減輕,堆積起來的負面情緒甚至要讓她崩潰,數次企圖自殺,直到她和丈夫做出了離婚的決定。離婚后的她搬到了加州,精神狀態有了明顯好轉,并活躍于數個女權及改革組織,參與了多次社會改革運動,還創作出數篇散文、詩歌、長篇及短篇小說。她著名的非小說作品為《婦女與經濟》,旨在鼓勵女性追求經濟獨立。1932年,她被診斷出罹患乳癌,患病三年后,她因病情加重無法開刀治療,作為安樂死的支持者,選擇自殺結束生命。

發表于十九世紀末的《黃色壁紙》這部短篇小說奠定了吉爾曼在女性文學界的穩固地位,女主角被禁止寫作,失去了經濟來源,只能聽從丈夫的安排,連想把骯臟褪色的黃色墻紙都不行。這就是她患病時的現實寫照,被醫生、丈夫控制,被禁錮女性思考、寫作、走向公共領域的體制束縛,而吉爾曼不斷想要沖出這個束縛,獲得真正的自由。所以,吉爾曼在《她的國》里構建了一個只有女性的烏托邦理想國,從逃離到自由,從瘋癲到自我實現,《黃色壁紙》里的那個痛苦掙扎的吉爾曼已經蛻變為一位自信成熟的生態女權作家,用文字構建出一個讓男性或害怕、或不屑、或崇敬的女性烏托邦。

精彩節選

從深如死亡的沉睡中,我悠悠醒來,像一個健康的小孩那樣神清氣爽。

這種感覺如同在一片溫暖的深海中向上飛升、飛升、飛升,越來越靠近燦爛的光芒和翻騰的空氣。又如同在腦震蕩后恢復意識。我曾經在造訪一個偏遠多山的陌生國家時從馬上摔下來。掀起夢境的面紗,我至今仍清楚記得蘇醒時的心理歷程。當我開始隱約聽到呼喚我的聲音,看到巨大的山脈上那閃閃發光的雪峰,我以為這次事情也一樣會過去,以為我應該很快會發現已身處家中。

這次蘇醒的感覺就是這樣:天旋地轉的幻象,家、汽船、小艇、飛機、森林的記憶片段,一切如潮水般漸漸退去——最終它們一個接一個地沉沒了,我的雙眼開始睜開,頭腦開始清晰,記起了曾經發生過的事情。

最明顯的感覺就是身體非常舒服。我躺在一張完美無缺的床上:又長又寬又光滑,非常柔軟平坦又穩固,鋪著最精美的床單,輕軟的毛毯被,和一條賞心悅目的床罩。床單垂下大約十五英寸,我的雙腳可以自由地伸展到床腳,還能被溫暖地蓋著。

我覺得自己像一片白羽毛一樣輕盈潔凈。我謹慎地弄清楚手腳在哪、細細體會生命從蘇醒的心臟向四肢末端擴散的感覺,這頗費了我一點時間。

這是一個高挑寬敞的房間,有著許多高大的窗戶,從關閉的百合窗透進來帶著嬌嫩綠意的空氣;無論從比例、色彩,還是簡約性方面來講,這都是一個漂亮的房間;外面的花園鮮花盛開,陣陣飄香。

我一動不動地躺著,滿心歡喜,意識清楚,卻不能很快明白發生了什么事,直到我聽到特里的聲音。

他叫了聲“天哪!”

我把頭轉過去。房間里有三張床,還很寬敞。

特里正坐起來,四下環顧,一如既往地警覺。他的話雖然不大聲,卻也把杰夫弄醒了。我們都坐了起來。

特里把腿挪下床,站了起來,大大地伸了個懶腰。他穿著一件長長的睡衣,是一種無縫合的衣服,毫無疑問非常舒適——然后我們發現各自都穿著這樣的衣服。每張床邊都有鞋子,也很舒服,樣子也好看,但跟我們自己的完全不同。

我們尋找自己的衣服——沒找到,而且我們口袋里的各種東西也不見了。

一扇門半掩著,推門進去是一間很漂亮的浴室,毛巾、肥皂、鏡子,諸如此類的便利用品,一應俱全。那里確實找到了我們的牙刷、梳子和筆記本,謝天謝地,還有手表——但沒有衣服。

然后我們在這個大房間里又搜尋了一番,找到了一個通風良好的大衣櫥,里面掛著很多衣服,但都不是我們的。

“緊急會議時間!”特里命令道,“回到床上來——這床總還是不錯的。現在,這位信奉科學的朋友,讓我們來冷靜地想想自己的處境吧。”

他原想叫我說,但杰夫似乎頗有感慨。

“她們一點都沒傷害我們!”他說,“她們大可以殺死我們——或者——或者做什么事都可以——我這輩子從沒感覺這么好。”

“這就證明她們都是女人。”我說,“而且高度文明。剛才混戰的時候你打到了一個人——我聽到她大叫了一聲——然后我們拼命地又踢又踹。”

特里正沖我們咧嘴笑。“這么說你意識到這些女士們對我們做了些什么了?”他開心地問道。“她們拿走了我們所有的東西,我們所有的衣服——一點兒沒留。我們被剝光了衣服、洗了澡、放到了床上,就像那些滿歲的嬰兒一樣——這都是這些高度文明的女人們干的。”

杰夫臉紅了。他的想象力很詩意。特里也很有想象力,只不過是另一種。我的也不一樣。我總是自詡擁有科學的想象力,而且,順帶說一句,認為這是最高尚的一類。我覺得每個人都有權利在一定程度上自負一下,只要這自負是以事實為基礎,且不聲張的。

“伙計們,踢踢打打是沒用的。”我說,“她們抓住我們了,但顯然她們完全不會傷害我們。現在留給我們的任務就是想個逃出去的辦法,就像其他落難的英雄一樣。同時我們不得不穿上這些衣服——別無他選。”

衣服簡單到了極點,而且穿起來絕對舒服,雖然我們都覺得像劇院里跑龍套的。有一件是連體的棉內衣,輕薄柔軟,從肩膀穿到過膝,就像有些人穿的連體睡衣一樣。還有一種半長筒襪子,能拉到膝蓋下面,襪口松緊帶,遮住了前面說的連體衣的邊。

還有厚一點的連衫褲,在衣櫥里有很多,適合不同體重的人,布料更結實點——顯然在緊要關頭應應急是沒問題的。另外還有及膝的短袍和一些長袍。不用說,我們拿了短袍。

我們洗浴一番,高高興興地穿上衣服。

“很不錯嘛。”特里在一面長鏡子前細細審視自己。他的頭發比上次理完發要長了些,她們給的帽子很像童話里王子戴的那種,只是沒有羽毛。

衣服和我們見到的女人們穿的很相似,但當我們第一次飛過時,從望遠鏡里看到過她們當中在田里干活的那些人只穿了我說的前兩種服裝。

我整整自己的肩膀,伸展了一下胳膊,評論道:“她們想出來的衣服相當科學合理,這點我得肯定。”我們都同意。

“好了,”特里宣布,“現在我們已經舒舒服服睡過一個長覺了——我們也好好洗過澡了——還穿好了衣服,神清氣爽,雖然感覺不男不女的。你們覺得這些高度文明的女士們會給我們準備早餐嗎?”

“當然會。”杰夫自信滿滿地說,“如果她們想要殺我們,她們早就動手了。我相信她們會把我們當客人一樣招待。”

“我想她們會像歡迎救世主那樣歡迎我們。”特里說。

“或是被她們當作稀奇貨那樣研究。”我告訴他們,“但不管怎樣,我們需要食物。所以現在一起出去吧!”

這并不容易。

浴室只是通往我們的房間,而且只有一個出口,門又大又沉,被閂住了。

我們側耳細聽。

“有人在外面,”杰夫提議說,“我們敲門吧。”

于是我們敲門了,門應聲而開。

外面是另一個大房間,在一端放著一張大桌子,靠墻是一些長凳或長沙發,還有一些小點的桌椅。所有的東西都很堅固結實,構造簡潔,用起來很舒服——而且,順便說一句,也很漂亮。

這個房間里有不少女人,確切說有十八個,有一些我們還清楚地記得。特里失望地嘆了口氣。“又是那群老上校!”我聽到他對杰夫悄悄說。

然而杰夫往前走去,以最好的態度鞠了個躬;我們也都這么做了,那些挺立的女人們也有禮貌地回了禮。

原標題:《改變世界的女程序員們》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司