- +1

臺山:一場塵封百年/戛然而止的城市化

驅車在廣東臺山鄉間,秀美溫馨的水塘稻田和蔥翠欲滴的山崗竹樹中,不時閃出一些似乎不屬于這里的景致:肌理儼然的市鎮,聯排的騎樓,巍峨的柱廊,還有在巴洛克的山花之下鑲嵌的滿州窗。仿佛外星人變幻出昔日繁華,把萋萋芳草掩映了水陸要沖,讓人一時莫辨今夕何夕。

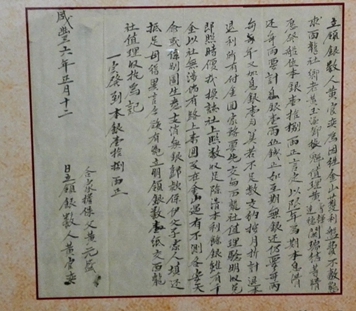

臺山所在的江門地區原稱“四邑”,即新會、新寧(今臺山)、開平、恩平四縣,是中國首屈一指的華僑之鄉。二十世紀初年,這里出現華僑返鄉建房造城的熱潮。開平用上千座碉樓記錄了當年華僑在家鄉田野建洋樓的創舉,而臺山則以近百座僑圩見證了一場轟轟烈烈又戛然而止的城市化。

一、驚心動魄的潮起潮落

美國工業化拉動的臺山城市化

如果說澳門、香港、上海、漢口是中外條約體系下“因商而興”的城市化,北京、開封、洛陽、西安是中國集權體制下“因官而興”的城市化,那么,遍布臺山的僑圩城鎮網絡,則是一種典型的“因居而興”的城市化。

19世紀末20世紀初是英美郊區化的時代,霍華德的“田園城市”理想正是其時代產物。英國美國的農民,先“轉業”再“搬家”:從農村奔向工廠,轉業為產業工人,又因城市環境污染擁擠,奔向郊區選擇更適宜的居住環境。

恰在此時,因美國自1880年代到1940年代實施的《排華法案》,在美務工的華僑無法實現“my house my car”的“美國夢”。他們把本來可以在美國郊區置業安家的積蓄,匯回大洋彼岸的故鄉,在土地價格和人工費用遠低于美國的臺山家鄉置產興業。于是,美國的工業化,在遙遠的臺山,拉動了一場以農民上樓為特征的城市化。

嶺南的“圩”,是 “墟”字的簡寫,相當于北方的“市”或“集”。北方說“趕集”,嶺南叫“趁圩”。華僑返鄉建房,可以在田野中建起離群索居的碉樓,可以在華僑新村中買一塊宅基地建中式大宅,還可以通過股份集資,在新市鎮聯排的騎樓中按自家審美偏好建一座兩層的洋樓。這種由華僑聯合建成的新市鎮,就叫僑圩——臺山擁有數量最多、面積最大的僑圩。

臺山電視臺臺長伍國堯,堪稱臺山活地圖。車行鄉道、路窄會車時,他一打方向盤,就帶我們多看一個行程計劃外的僑圩。據他說,臺山現存僑圩還有近百座。

因上樓的愿望和僑匯的資金皆源于民間,每一棟洋樓的風格都是各家自主選擇。于是,在統一的聯排中,我們可以看到形式各異的建筑,看到千千萬萬家庭不同的審美偏好。

這些僑房大多在兩次世界大戰之間建成。在那短短二三十年里,變幻出一座座僑村、一座座碉樓、一排排騎樓,以及一個個漂亮的僑圩。

將時間跨度拉長來看,這種建造的規模和速度,堪稱上世紀八十年代以來中國人口輸出地建設高潮的先聲。

不過,與今天東莞、深圳大量農民工的“半城市化”相反,百年前的臺山,經歷了大量務農僑戶搬家小城鎮、住進洋樓洋房、享受市政服務的“過度城市化”。其實,“半城市化”和“過度城市化”是一件事情的兩面:改變中國農民命運的要素,不是農村,不是農業,而來自遙遠的工業地區。

無論百年前臺山住上洋樓的僑眷,還是如今中國內陸地區走進縣城、住上新房的留守人群,他們自己雖未直接參與工業化過程,但他們的親人,遠在他鄉打工的華僑和農民工,由于融入了工業革命后的城市經濟體系,而獲得了遠高于在家務農的收入,支持著家鄉親人將自己的生活水準向城里人靠攏。

臺山博物館中陳列著華僑在北美用過的鐵銑、鎬頭。用這樣的工具在家鄉務工,絕對掙不出一棟洋樓。這說明,當時北美經濟體的效率遠高于中國,正如今天珠三角的效率遠高于中國內陸省份。而今日,中國農民工尚不能完成“市民化”,不能享受城里人的醫療教育住房等福利。這里有二次分配的原因,但也體現出,僅依靠模仿先進文明,所取得的紅利已然經歷了遞減。

臺山的城市化是城市居住功能和對應的消費所發育的結果,它可拉動經濟,但僅僅是拉長本地經濟內部的波及效應。根本上,城市發展還要依靠基本功能,即服務城市以外人們的功能。臺山從農業社會進入城市消費社會,這依賴美國工礦城市的基本功能。一旦聯系切斷,衰落就不可避免。

對接世界創新中心

臺山接受的是世界創新中心美國的輻射。一個自然經濟系統的城市化,需要來自更高能態的創新源的能量。創新中心惠及自身腹地,輻射到遙遠的邊緣地帶:伊比利亞在大航海中崛起,帶來最初的美洲城市和果阿、馬六甲等東方城市;英國的工業革命帶來北美的城市化、澳洲的城市化和中國長三角、珠三角的新型城市;當世界文明創新的聚光燈從英國轉向美國時,19世紀末20世紀初美國太平洋鐵路與金礦開采的西部開發,吸引了大量臺山華工,就將臺山與崛起中的美國聯系起來。

全世界的城市化可納入一個統一的過程,即從英國工業革命以來承前啟后、繼往開來于各國的制度技術創新,使得生產率提高,把人口從相對艱苦低效的農業轉移到工業崗位,并從交通不便、生活不便的農村轉移到城市的過程。其影響從18世紀持續到21世紀初,經歷了200年,使全球人口的城市化率超過了50%;從西北歐到中東歐、美洲、澳洲再到東亞,未來還要波及非洲;過去的三十年,中國是人類史上人口基數最大、城市化速度最快的文明體,其城市化的動力也來自以美國為中心的西方市場。

而臺山,這個中國城市化的先行者,以其自身的歷程,在近百年之前,就已揭示了今天中國廣大內陸地區城市化中的共同規律。

通過與美國的交流,臺山輸出了青壯勞力,引進了資金、能量和信息,這是封閉系統里引進的一股負熵流。臺山以美國工礦城市居住郊區的角色,加入了美國城市化的大循環——正如今天的東莞加入了香港為中心的制造業,深圳加入了以加州為中心的電子信息產業大循環一樣,百年前的臺山是美國西海岸的一塊經濟飛地。

臺山走向現代化的秩序是從美國輸入的。即使懷抱強烈愛國感情的人也必須直面這一點:新寧鐵路可以不用洋款、洋股和洋工,但必須運用英美鐵路系統形成百年的調度、運行制度和機車、車輛、通信、信號等設備和技術規范、必須借助英美國家已經成熟的金融體系和企業管理制度。

自由法治的美國給當時的臺山華僑創造了舉世無雙的成長環境。前美國駐華大使駱家輝反復講述的那個“一英里走了一百年的故事”,被奧巴馬解讀為“駱家輝讓美國夢鮮活起來”。

民間自發的城市建設

在兩次世界大戰之間短短二十年的黃金窗口期,臺山和五邑城鄉經歷著一場罕見的建設大潮。“境內村舍皆有革新氣象,生活程度甚高,地價亦異常昂貴”。

如此昂貴的地價,誰來買單?如此巨大的社會變革,是誰推動的?如此海量的財富,是誰創造的?不是地方政府,也不是富商巨賈,而是千萬個華僑——也就是出洋打工的農民工。

一幢幢洋樓、碉樓和僑圩拔地而起,其主人多數都是在美國、東南亞的低收入階層。正是農民工這個群體,通過借債湊錢闖出國門,在不同時期、不同國度的城市化中參與了財富創造,并承擔了最終成本。這是一場打上了西洋文明深深烙印的城市化。

以建房為例,臺山在二十世紀初,各式各樣的僑房如雨后春筍:

單間獨棟的碉樓,將嶺南傳統的炮樓與歐洲城堡結合起來;

連片的僑村,在背山面水的地方,將土地整體通平,規規整整地劃出棋盤格式的宅基地。如聯興僑村,每塊宅基地都是12*14米的面積,高度也完全一致;

由碉樓護衛的僑村,其典型應是燕溪里,其兼有防衛和居住的功能;

橋圩是這場城市建設中最經典的代表,這是一些座落在路口要沖、以柱廊和騎樓聯排圍合出小廣場的新市鎮,完全是歐美小城鎮的空間形態。例如,汀江圩,由騎樓圍合出的廣場約6000平米,是標準的歐洲中世紀城市廣場的規模;公益埠,則是按北美中心城市的方式規劃成致密緊湊的棋盤格路網,由內設中庭的聯排騎樓填充起一個個一公頃左右的街區;非常有趣的是上澤圩,在廣場中間布置一個單層柱廊圍合的菜市場——這完全是英國“最美鄉村”科茨沃茲的范式。它們聯通著水運,甚至是鐵路,成為一個地方交通、商貿的節點。

農民工,是在城市中務工、不享有市民待遇的農民。中國的農民工,就是家鄉有宅基地和承包田、城里沒有社保和退休金的工人;而當年美國的華工,是在美國的鐵路礦山打工、卻沒有美國公民身份的中國工人。

農民工在城市化中付出血汗,還承擔著“違法”風險。假設一個赴美的華僑辛苦勞作十年到二十年后才能積蓄一筆足以返鄉置業的資金,那么,臺山僑房的投資者至少要在19世紀九十年代開始在美國打工——恰是《排華法案》生效期間。

臺山僑房以鐵一般的證據告訴我們,《排華法案》并沒有限制住從四邑到美國的民工潮。這是怎么回事?和當代中國的城市化一樣,農民工進城要沖破一系列法規政策束縛。從最初自帶口糧進城打工,到后來跨省跨國闖世界,他們冒險、吃苦、“違法”,沒有這種“集體的建設性的違法”,就沒有當年臺山、今日中國的城市化。

城市化中止于負熵流中斷

臺山僑圩的驚心動魄,不僅在于當年風華,更在今日之衰落的鮮明對照。無論僑村還是僑圩,多數已十室九空,斑駁的立面、開裂的墻體、銹蝕的鐵藝,更有一些坍塌的屋頂和被野草枝藤遮掩的殘垣斷壁,寫盡“無可奈何花落去”的感傷。

建筑是石頭書寫的史書,而且是不會說謊的史書,記錄著臺山城市化經歷的迅猛繁榮和斷崖跌落,留下高潮之后空空曠曠的退潮。

經歷了八年全面抗戰和五年內戰的中國,在戰后東西方兩大敵對陣營之間,選擇了向蘇聯的“一邊倒”。從此,僑居美國的臺山人鮮有落葉歸根、置產興業的動力,臺山就此切斷與美國創新源的聯系。

臺山是異地工業化帶來的本地城鎮化,本地沒有工業化的根基,百年前居住城鎮化落幕之后,僑鄉的農民依然以農業為生。而祖上或父兄留下來的洋樓洋房,對他們而言,是一筆難以支付折舊費用的固定資產。這就是今天眼見一排排失修的歐式騎樓下擺放著農具、停放農用車,叫人心生悲涼的原因吧?

二、臺山城鎮化的試驗價值

“農民上樓”的城市化能走多遠

臺山的城市化,不是從本地的工業開始,而是從本地的居住開始。城市化的成果是僑鄉。第一次世界大戰結束到抗日戰爭前的二十年時間里,臺山僑鄉正式形成。

這一時期,臺山的交通、通訊、電力、采礦、房地產、教育、商業、金融等非農產業大發展,從農業轉移出來進入城市就業和居住的人口比率大大增加;同時,臺山城鎮數量也出現了驚人增長,一系列新型小城鎮和新型鄉村聚落,沿著河流公路和鐵路出現,改變了臺山的空間結構;回鄉華僑和“留守人群”把家搬到這種小城鎮和新村,住上了洋樓洋房,用上了電燈電話。

這場百年前的“農民上樓”將西方城市文明在臺山和四邑地區做了一場大普及。在交通工具、建筑形式、衣著打扮、餐飲習慣、語言詞匯等方面,一股“西化”的潮流出現。

但臺山城市基本功能缺失百年前便已顯現。陳宜禧曾向孫中山建議開辟赤溪縣的銅鼓為商埠,把新寧鐵路擴展到銅鼓埠,開展對外貿易,以與香港爭衡。他還打算把新寧鐵路北展佛山與廣三鐵路銜接,南展至欽州遙接海南島。他曾選送同鄉陳宏駒等人在美國學習紡織技術,學成后回香港創辦華洋織造公司。但巨大的慣性使臺山很難擺脫勞務輸出的路徑依賴,臺山始終沒有形成影響一方的城市基本功能。戰爭中毀棄的新寧鐵路,不僅沒有因當下工業化而復興,甚至到了線路走向都需要重新考證的程度。

前面提到,如上海等因商而興的城市,是國際資本在全球化時代于中國沿海設立的貿易節點。這些城市圍繞港口碼頭首先形成了修造船業、洋行和銀行。接下來,是發展城市公用事業,如自來水、電車、煤氣等。有了貿易就有金融,有了貿易和金融,現代工業的產生就只是時間問題。1895年《馬關條約》簽訂以后,外國人可以在通商口岸開設工廠,于是紡織、機器制造、造紙、印刷等參與國際分工的現代制造企業出現,上海、漢口、天津等因商而興的城市得以夯實工業化的基礎。

而城市的功能,又分為基本功能與非基本功能。基本功能指的是城市為本市以外地區服務的功能,例如全球性或地區性的工業集群、金融中心、交通樞紐、大學城、醫學中心以及重要的名勝古跡等,一般稱之為“產業”;非基本功能,是指為本市范圍內服務的活動,如商業服務業、地方行政機關、公共交通和中小學等,一般稱之為“服務”。城市的性質和發展規模,主要取決于其基本職能,也就是“產業”。

毫無疑問,臺山的城市功能主要是“服務”,這是由臺山與海外華人社會之間的關系決定的。僑匯投資主要用于家人住房,再從房地產業延伸出市鎮建設、公共交通、中小學、醫院、電力、通信、鐵路等為臺山本地居民服務的城市功能。除了少量的采礦業和制糖、織布等手工業外,臺山在工業、金融、對外貿易等方面投資并不多。這就使得臺山明顯體現出對美國西海岸的配套性和依附性。

今天中國內陸也有大量縣城和鄉鎮,依靠沿海打工者寄回的資金建設起來。這些城鎮不具備發展工業的條件,也以“農民上樓”、服務功能為主。這樣的城市化能走多遠?臺山是前車之鑒。

“農民工市民化”考驗鄉村活力

第二次世界大戰即將結束時,由于中國人民在反法西斯戰爭中做出的巨大貢獻與犧牲,實施長達60年的美國《排華法案》廢止,華僑從“落葉歸根”改為“落地生根”。自此啟動了華工在美國的“市民化”。

工業化帶動城市化,其微觀機制是:農業勞動力轉移到工業,贏得更多收入,從而在工業集聚的城市安家置業。但1883年美國頒布了《排華法案》,華人法律上不能在美國入籍落地生根,大批華僑只能把安家置業的錢寄回家鄉。而僑匯的投向,即“華僑回家三件事”,就是娶妻、建房、買地。這塑造了當年僑鄉的繁華,與后來發生在全國各勞務輸出地的鄉村的事情幾乎一樣。

《排華法案》廢除后,來自中國的“農業轉移人口”開始在美國“市民化”。加上中國大陸的風云變幻,臺山與美國的交流方式簡化為單向人力資源輸出——北美華僑不再以臺山為終老之地,不僅房地產和市政投資,連維修養護的費用也難以為繼。1950年代以后,臺山鮮有來自海外僑匯所建設的洋房、碉樓和僑圩。可見,一旦農民工在就業的城市“市民化”,家鄉就不可避免陷于衰落。

當下中國推進“農業轉移人口市民化”,是否也要對此警惕?假如只有農業轉移人口的市民化,沒有市民下鄉置業的途徑,那么農民工的家鄉就難免十室九空的命運。

城市化包含“農民進城”與“市民下鄉”兩個趨勢。這兩大趨勢受到戶籍制度和土地制度的雙向制約。十八大以來,在消除農民進城的制度障礙上,各地推出了不少政策。例如:放寬戶籍,推行居住證,在醫療、教育、社保等公共服務和社會福利上推進“農業轉移人口的市民化”。但在市民下鄉方面,依然壁壘森嚴。農民宅基地不能獲得完全的產權在市場上流通,使得中國農村宅基地成為一筆“死資產”,城市資本缺少一個重要的下鄉渠道,村中老屋墻倒屋塌,村外又蓋起一排排新房,每間新房每年只住15天(初一到十五),成為全國普遍的現象。臺山,已為這種農村資源向城市單向流動的城市化敲響了警鐘。

“返鄉創業”的約束條件

“返鄉創業”,是所有當代中國勞務輸出地政府的期待。臺山的歷程值得借鑒。百年前從海外寄回的僑匯,最終落在土地上置產興業,而非投入到加工制造業,這也是華僑的產業經驗決定的。

臺山華僑在十九世紀末二十世紀初出走美國西海岸,主要從事修鐵路、開金礦等工作。他們對制造業并不熟悉,與現代服務業相距更遠。十九世紀七八十年代,即有華僑在臺山那扶附近淘金;光緒25年(1901)有華僑在白沙百足山開采煤礦;到1904年6月,陳宜禧創立新寧鐵路公司,號召“不收洋股、不借洋款、不雇洋工”,這不僅表明他在利權上的志氣,也顯示出對鐵路建設知識的自信。

今天在中國華中和西南,一些回鄉的農民工可以仿照打工地的樣子集資開辦家具廠、電子配件廠、服裝廠和箱包廠,將在打工地區掙到的資金和學到的產業知識一同帶回家鄉。設想當年臺山華僑流向芝加哥、匹茨堡、底特律這樣的工業城市,或者在臺山發現了煤炭金屬的富礦,臺山僑鄉的經濟發展可能就會走向另一條道路。

以技術轉移的層次而論,后發國家引進先進國家的技術分為“know what”、“know how”和“know why”,也就是引進使用、模仿制造、研發趕超三個層次。以臺山建筑技術看,基本停留在“know what”的階段。拿有“劉關張”之稱的端芬翁式三座洋樓為例,水泥從英國進口,鋼材從德國進口,彩色玻璃從意大利進口。臺山的建筑業僅將這些國外先進材料“購而用之”,并未在臺山本地留下新型建材業的遺產。

半渡之間的社會轉型

傳統的嶺南社會是以宗族血親紐帶維系的鄉村社會。百年前的臺山人逐漸沖破這種傳統社會的束縛,開始了城市化轉型。而我們看到,一方面,在汀江圩,不同姓氏可憑姓氏為單位入股,集資建設新市鎮;另一方面,即使是一些華僑新村,依然設立了嚴格的姓氏門檻,如東寧里,不是李姓族人則不能獲得宅基地。就這樣,宗族之內按族規,宗族之間按契約,傳統中國農村社會開始了向城市社會的轉型。

臺山城市化中出現了新群體——僑戶,其收入來源主要是僑匯,他們把希望寄托在培養子女出國上,是新市鎮的擁躉、新教育的支持者。他們與華僑社會有直接聯系,故而在僑鄉社會起到新生活方式的示范作用,是僑鄉城市化的主力,同時,也難免過多依賴僑匯,在本地創業發展的動力不足。

海外的華僑社會則是西方文明下的邊緣群體。嶺南社會慎終追遠的傳統和“得志莫離群”的古訓,使得海外華僑社會頑強地保留了華夏傳統。海外華僑組成的華人社會,和國內僑戶為基礎的僑鄉社會,兩者之間推挽互助,使得臺山在時代大變遷中走出了獨特路徑。

一方面,海外華僑在居留地遭受“排華法案”的不公正待遇,形成了特殊的向心力,將自己美好生活的夢想投向故鄉,支持國內任何一種代表獨立自由民主解放的力量,并在民主革命、抗戰和解放戰爭中做出可歌可泣的貢獻。

另一方面,國內的僑戶,將自己特別是后代的人生規劃,與海外先進文明緊緊聯系在一起。全國各地沒有一個地方會象僑鄉這樣,把子女出國視作理所當然。

有了華僑社會與僑鄉社會之間的血肉聯系,外部社會轉型就帶有頑強的內部因素。同鄉的會館、民間崇拜、江湖會黨等,都影響著海外華僑的社會結構,成為華人在海外城市生活的獨到模式;內部社會也處在轉型過程中,家族的力量、同鄉的認同都在持續發揮作用,從一族一姓建設的僑村,到跨家族集資入股建設的僑圩,社會在不斷開放。但畢竟社會建立在經濟基礎上,在不徹底的城市化轉型中,并未普遍形成陌生人之間以契約為基礎的城市社會。

三、臺山再城市化的暢想

后工業化時代,城市基本功能已發生變化。中國制造業經過三十年充分博弈,形成了一些配套完備、物流便利、接近市場的工業集聚地,并整體處在產能過剩階段。臺山重走一遍工業化道路顯然不明智。從美國英國這些先行城市化的國家看,在大都市圈內,一些以教育、文化、旅游、居住為基本功能的服務業“邊緣城市”,將是發展的前沿。

今天的臺山正站在時代的十字路口。需要改變思維定勢,重新評估資源、方向,以及政府角色。

重新評估臺山資源

珠三角已日益顯現出一個統一的灣區城市面貌。正如日本進入太平洋時代的東京灣、大阪灣,美國進入太平洋時代的舊金山灣區一樣,它是中國進入以南海為起點的海上絲綢之路的首發陣容。

隨著深茂高鐵、港珠澳大橋的建設,臺山在珠江灣區的角色將發生重大改變:它進入了香港、廣州和深圳一小時都市圈。坐擁山海的臺山,凸顯了郊區度假居住的價值;隨著開平碉樓被批準為世界文化遺產、電影《讓子彈飛》將橋圩景觀搬上銀幕,僑鄉的歷史文化資源開始轉化為旅游資源;百年沉淀的、沒有被建設高潮破壞的僑村、僑圩、洋房和碉樓,顯現出歷史名勝價值和文化創意價值。它們象顆顆珍珠,鑲嵌在廣闊的碧海藍天、沙灘海島之間。

三十多年的改革開放,極大拓展了國人的精神世界。上川島作為大航海以來基督教福音東漸的第一個落腳點,其宗教文化價值不可限量;臺山的僑村橋圩盡管不少人去樓空,但其中的故事依然代代相傳,是文化創意產業和旅游產業寶貴的財富。

重新把握臺山城市化航向

在區位條件發生巨大改變的狀況下,在珠江灣區都市圈內,能否營造一方小城市慢生活的差異化地帶,充分發揮低成本、美環境的優勢,以新型的教育機構、研發機構為創新核,吸引海內外活力人群到臺山創造一種后現代創新型的工作方式和生活方式?

臺山對外開放的方式決定了城市化的方式,也決定了人才的單向輸出模式。包括臺山在內的江門地區,出現了三十多位兩院院士,和150多位蜚聲粵港的演藝明星。相比之下,外地人才在臺山江門脫穎而出的要少得多。這說明臺山對外界的貢獻,同時也說明臺山吸引人才、培養人才的能力不足。城市的發展必然伴隨人口聚集和人才涌現,大城市會有大聚集,會有更多人才涌現。而一些在世界上為人稱道的小城鎮、慢生活都處在大都市圈之內,其發展的根本動力在于生生不息的大都市。

在“因居而興”的臺山僑鄉,百年前的房產都是華僑建設的,鮮有外來人士在臺山置業,在城市化最為繁榮的時代,也沒有太多外來人口到臺山就業。

活力人群向海外單向流動,是臺山經濟提振不力的根本原因。臺山的城鄉遍布中小學,但鮮有大專院校。孩子接受初等教育之后,一定要遠走他鄉去接受高等教育,在他鄉獲得更大的人生舞臺。產業鏈條短,經濟生活相對封閉,過分依賴外出打工而沒有形成本地產業,這就是臺山對外開放的方式給城市長遠發展留下的隱憂。

僑鄉與海外的親緣文脈既要繼承也要超越。珠三角已經同城化,此時臺山不再是百年前廣東的邊緣、美國的“飛地”,而是珠江灣區最具不確定性的后發舞臺,這里能上演什么樣的大戲,挑戰著人們的想象力。

重新定位政府角色

臺山的城市化是民間自發的城市化,臺山的對外交往也是民間自發的對外交往。臺山一些僑鄉村落至今還定期出版僑刊。這些按月或按季出版的僑刊,建基于共同的血緣、地緣,講述著相互愛家愛鄉的故事,維系著血濃于水的親情和鄉情,溝通海內外同宗族人的信息情感。在這樣一片獨特的文化土壤之上,為了抓住新機遇,迎接新挑戰,政府應當做什么呢?

對接高端創新源是發展的根本: 首先要通過政府之手,搭建臺山與國內外創新源的對接。例如,引進科技教育領域新的產業、新的業態、新的企業,搭建新的平臺。以新平臺彌補政府體制的不足,倒逼政府的治理變革。

吸引人才是競爭的核心:以新產業新平臺聚集新的人群,改變臺山僅僅是人力資源輸出地的局面。

制度創新是臺山復興的保障:舊體制最大的弊端是以疊床架屋條分縷析的方式將寶貴資源封閉在一個個專屬領地,難以在相互交集中擦出創新火花。制度創新的本質是創造要素重組的條件,使得原來老死不相往來的要素相互貫通鏈接,營造出創新的制度生態。

和廣東大多數僑鄉一樣,在社會主義改造之后,臺山的華僑資產漸漸得到尊重。這也是廣東在改革開放之后能先行一步的重要制度基礎。同時,由于華僑房產在抵押貸款出售方面缺少足夠法律支持,也使大量僑房只能低效使用甚至閑置。放眼未來三十年,唯一不變的就是變化本身。當年先進的制度今天已顯得不足,臺山的性格是開風氣之先而不是抱殘守缺,一個能使大量死資產活化的政策創新一定會為臺山帶來一輪革命性的飛躍。

如今,波瀾壯闊的百年城市化風云已成往事,無論上川島上的國際貿易,還是近鄰澳門這個對外開放窗口,都已成明日黃花。人力資源依然源源不斷向海外走,僑匯對本地經濟發展的支撐作用也漸行漸遠。到什么地方吸引令城市生生不息的負熵流?如何定位其在珠三角大都市圈中與眾不同的基本功能?如何吸引國內外活力人群到臺山發展這種新的城市功能?如何推動國內國外兩個臺山的社會建設,使僑鄉成為“近者悅遠者來”的一方熱土?

臺山絕不僅是中國城市化先行一步的博物館,它還可能是中國城市化的航標燈,完全可能成為一個光前裕后、再創輝煌的城市化樣板。

鄺俊杰:《臺山當代華人傳奇》中國出版集團2012年10月第一版

賴竹華:《僑鄉經濟與稅收史》

阿湯:《臺山僑墟導賞》中國藝術家出版社2012年11月第一版

“陳宜禧與新寧鐵路”《中華文史資料文庫》1996年

[美]保羅·諾克斯,琳達·麥克卡西著,顧朝林、湯培源、楊興柱等譯:《城市化》。科學出版社2009年1月第一版

熊月之、周武:《上海,一座現代化都市的編年史》。上海書店出版社,2009年7月第一版

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司