- +1

畫外音 |當法國最高傲的藝術家,遇到全歐洲最高傲的理論家

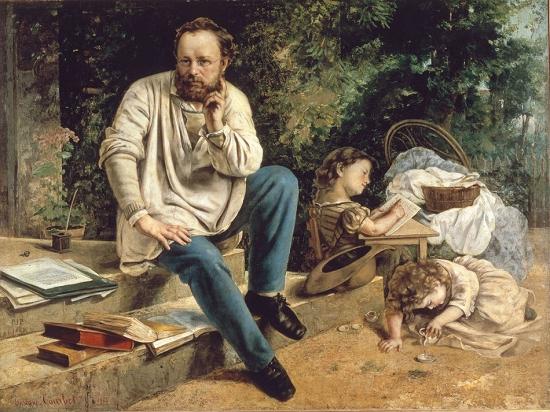

庫爾貝的畫作《蒲魯東與家人》,是畫家在好友兼理論導師去世后,參照其生前照片所繪。這幅畫,既見證了兩人的友誼,也仿佛為蒲魯東的藝術理論做了注腳。

這幅畫背后,藏著兩個外省人之間的友誼。

他們是勃艮第老鄉,都帶著一種外省青年特有的自卑、矜持和謙恭來審視他們寄居的城市——19世紀中葉的法國帝都巴黎。后來,他們都意料之中地實現了精神氣質上的反轉,在人類文化史上留下一堆“自負、放肆和傲慢”的表情包。

畫中人是蒲魯東,作畫者是庫爾貝,前者比后者整整大10歲。兩人相識于1848年二月革命后的巴黎安德列大街啤酒屋。此處是當時法國政治荷爾蒙的集散地,文化家、藝術家和哲學家、失意貴族、流氓無產者等等,常在這里談天說地,而意見領袖永遠是把“財產就是盜竊”當口頭禪的蒲魯東。

那一天,一如往常,蒲魯東又是一通海闊天空的猛侃,而后坐下來喝啤酒潤喉,聽眾們正醞釀辭藻準備商榷。此時,波德萊爾領著一個年齡相仿的小青年坐到了蒲魯東的桌旁。他臉頰清瘦,目光冷峻,自帶一種不以為然的神態系統。波德萊爾為兩人作了介紹,

“皮埃爾(蒲魯東名),他就是給我們雜志畫《街壘上的起義者》的朋友,他叫居斯塔夫(庫爾貝名)。”

蒲魯東:嗨,你好!

庫爾貝:你好!

一對口音,竟是同鄉,蒲魯東老家貝桑松到庫爾貝老家奧爾南不足50里。陌生所引發的距離感,瞬間被鄉音所消弭。一個名字尚未見諸報端的年輕畫家,同無政府主義之父狠狠地握了握手。從此,庫爾貝在美術界的名氣,像是被一只看不見的手拔到了云端。圈子決定你的命運,170年前的法國也遵循此原則。不久,庫爾貝就被藝術評論界稱作“當代倫勃朗”。

很難說庫爾貝在政治立場上多么認同蒲魯東,他對現實政治甚至有幾分疏離感。真正讓他們走到一起的,一方面是同鄉的關系,另一方面在于氣質上的投緣。沒有什么能征服懷疑一切的庫爾貝,除了否定一切的蒲魯東。當全法國最高傲的藝術家,遇到全歐洲最高傲的理論家,唯有心悅誠服。

庫爾貝輕易不認可誰,他是個自己要做老大的人。可一旦他服了哪位老大,便抱之以江湖式的義氣。

1849年,蒲魯東撰文抗議時任總統的路易·拿破侖·波拿巴派兵剿滅羅馬共和國,被當局判了刑,吃了三年牢飯。1852年,當蒲魯東刑滿釋放的時候,在監獄門口迎接他的是庫爾貝。

上述一幕,可以用《英雄本色》里的鏡頭來腦補。不過,若僅以此來解讀蒲魯東與庫爾貝的關系,容易走入水泊梁山式的岔道。事實上,兩人的友誼更多體現在蒲魯東政治思想對庫爾貝創作觀念的引領。他們深度勾兌的時期是19世紀五六十年代,那是法蘭西第二帝國的前期,工業革命初成,金融資本發展,對外擴張迅猛,但政治氣氛卻依然沉悶壓抑。這種政經結構投射到藝術上,就是古典主義及其各種改款,仍是主流,向過往、向歷史、向傳說而非向當下、向真實、向生活尋求素材,是畫家創作的基本姿態。

掀翻這種局面的,是蒲魯東的理論和庫爾貝的實踐。如果說蒲魯東是在用文字在畫畫,那么在畫畫的庫爾貝就是他最好的模特。

1863年,蒲魯東與庫爾貝頻繁通信,就創作觀念進行探討。蒲魯東強調藝術的實用性,但他艱澀枯燥的理論,卻缺乏感染力和穿透力。相反,庫爾貝則憑藝術家的直覺為蒲魯東的理論提供了許多生動和敏感。

在兩人通信中,庫爾貝為自己的理論導師奉上了不少提神的句子,這些句子是對蒲魯東理論的格言化處理。一來一往,一本藝術哲學被蒲魯東列入了寫作日程,書名叫《論藝術的原則和社會功能》。

這本書是蒲魯東的最后一本著作。

《論藝術的原則和社會功能》起筆是1863年,很遺憾,此書未及出版,也就是1865年,作者猝然去世。

蒲魯東的死,讓庫爾貝陷入了無邊的痛苦和彷徨——一種精神上的踏空失重。畫家腦子里不斷閃過蒲魯東的身影,而想著想著,一種愧疚便襲上心頭:原來自己從來沒給最信任的人畫過肖像!此情成追憶,當時已惘然。

作為補償,庫爾貝立即找來了蒲魯東生前的照片,一筆一畫近乎完全不走樣地描摹了蒲魯東的形象——《蒲魯東與家人》。那是1853年的春天,蒲魯東出獄不久。他坐在自家門口的臺階上,身旁是攤了一地的書。兩個女兒,一個在玩耍,一個學習。思想家戴著眼鏡,左手托腮,右手扶膝,目光深邃,穿越時空。

此時此地,有萬般怡然。仿佛在為蒲魯東的藝術理論做著注腳:藝術的原則在于揭示我們所有的包括那最私密的思想、脾性、德行、惡習以及謬誤,由此引導我們去認識自身……

作者系專欄作家,本文原題為《以懷念之名升級一下革命友誼 》。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司