- +1

南巡的“不協和音”:自斷秀發的皇后

關于乾隆皇帝,除了南巡、風流、十全老人等關鍵詞以外,近年來,隨著一波又一波的影視劇熱度,導致與乾隆皇帝直接相關的一位女性被頻繁提起——乾隆繼后那拉氏。

所謂繼后,是指她在乾隆皇帝元配孝賢純皇后因病身故后,繼位中宮。其實乾隆皇帝一生共有三位皇后,但第三位孝儀純皇后,嘉慶皇帝的生母,更為人所熟知的稱謂是“令妃”,其皇后的稱號也是在她去世二十年后,其子嘉親王永琰被確立為皇太子的同時一并追封而得,所以那拉氏便是可以在乾隆皇帝在世時就享受皇后地位與待遇的唯二女性之一,“繼后”也是指代她而非令妃。

乾隆南巡,本是普天同慶的喜事,對于好大喜功又熱愛享受的乾隆皇帝來說,這正是人生中最志得意滿的時刻之一。然而在乾隆三十年的第四次南巡中,繼后那拉氏剪斷了自己的頭發,自此她與子女、家族的命運都因乾隆皇帝的震怒而跌落谷底。

(清)貂皮嵌珠皇后冬朝冠,故宮博物院藏

在傳統儒家思想中,已有“身體發膚受之父母”的忠孝觀念,頭發不可散亂更不可隨意修剪,只有罪人、精神失常或是不服教化的蠻夷才會披頭散發或在身上刺字。滿人舊俗中,也以剪發為大忌,人前當面剪發,基本無異于詛咒對方死全家,便是如今崇尚科學文明的年代,驟然聽聞這樣的詛咒也少有人能不當一回事,更不用說最好面子最唯我獨尊的乾隆皇帝。繼后出身滿族大姓那拉氏,無論是習俗禁忌還是帝后尊卑,都應該再清楚不過,然而依然冒險犯上,結果是她甚至都未能跟隨乾隆皇帝繼續南巡,就被乾隆皇帝派額駙福隆安沿水路遣送回宮,一年多后,那拉氏在深宮與世長辭——“三十年,從上南巡,至杭州,忤上旨,后剪發,上益不懌,令后先還京師。三十一年七月甲午,崩。”

這之后,關于繼后的一切話題都成了乾隆心中的絕對禁忌,任何人妄談妄議都會大禍臨頭。那拉氏身故不久,乾隆皇帝下發的諭旨也諱莫如深,甚至未言明剪發一事:“皇后自冊立以來尚無失德。去年春,朕恭奉皇太后巡幸江浙,正承歡洽慶之時,皇后性忽改常,于皇太后前不能恪盡孝道。比至杭州,則舉動尤乖正理,跡類瘋迷。因令先程回京,在宮調攝。經今一載余,病勢日劇,遂爾奄逝。”簡而言之,就是說繼后仿佛突然發瘋,行動不能自理,于是讓她回京,居深宮好生調養,沒想到病情加重,沒多久就過世了。

(清) 皇后進藥底簿,故宮博物院藏

然而或許是不明真相,未知君心,又或許只為忠正直言乃至其他目的,繼后被廢身死后,朝廷內外諸如侍郎阿永阿、刑部尚書錢汝成、御史李玉鳴、生員金從善等人都對喪儀、立后等事有所議論甚至認為乾隆應為此下罪己詔,結果是阿永阿被遣戍黑龍江,錢汝誠被斥歸家養,李玉鳴被鎖拿戍邊,金從善被斬決棄市,可重刑之下,依舊難堵悠悠之口。

乾隆四十一年,一個從九品的小官嚴譄為牟取名利,便將坊間聽來的帝后關系與貪官污吏的事跡匯編成奏折,并在其中大加贊美此時已故的繼后,稱她“賢美節烈”,是為了皇帝才剪了頭發:“三十年皇上南巡,在江南路上先送皇后回京,我那剛在山西本籍即聞得有此事,人家都說皇上在江南要立一個妃子,納皇后不依,因此挺觸將頭發剪去。”所以嚴譄認為皇帝應該盡快表彰追謚繼后,并議立新后。他到大學士舒赫德府宅投遞奏折,并請求舒赫德將奏折轉呈皇帝,舒赫德讀完立感不妙,馬上拘禁了嚴譄,上報乾隆皇帝。盛怒之下,乾隆皇帝也意識到,如不適當公布真相,明里暗里的評議只能是屢禁不止,于是他在金從善一事后,終于在不公開原因的前提下承認繼后剪發的事實:

“孝賢皇后崩逝時,因那拉氏本系朕青宮時皇考所賜之側室福晉,位次相當,遂奏聞圣母皇太后,冊為皇貴妃、攝六宮事。又越三年,乃冊立為后。其后自獲過愆,朕仍優容如故。乃至自行翦發,則國俗所最忌者,而彼竟悍然不顧。

然朕猶曲予包含,不行廢斥。后因病薨逝,只令減其儀文,并未降明旨削其位號。朕處此事,實為仁至義盡。且其立也,循序而進,并非以愛選色升。及其后自蹈非理,更非因色衰愛弛,況自此不復繼立皇后。

朕心事光明正大如此,洵可上對天祖、下對臣民。天下后世,又何從訾議乎?”

(清)郎世寧等《心寫治平圖》之“乾隆”,克利夫蘭美術館藏

乾隆皇帝的這番辯白,無疑是把自己擺在了絕對的受害人位置上——他以禮相待,不違祖制,更顧念情分,繼后無理取鬧,他也一忍再忍,仁至義盡,所以最終繼后剪發導致一切無可挽回,也全是繼后的責任。然而但凡稍加思索帝后之間實力懸殊的男女關系,乾隆皇帝這般委屈無辜的姿態就實在讓人無法盡信。不過,繼后在乾隆后宮的人生軌跡也確實由此可見一斑,于是在此基礎上,結合對真相的想象,各種創作也就應運而生。但比起形象幾乎已然定型的乾隆皇帝,繼后在大眾的印象中著實經歷了一番天翻地覆的變化。

在無數人的童年記憶中,《還珠格格》里的繼后是“童年陰影”般的存在,善妒又狠毒,為迫害主角手段殘忍,劣跡斑斑,身旁還跟著更惡毒的走狗容嬤嬤,事情敗露后剪發不過是為了保全自己和兒子;然而也是在同一作者筆下,《還珠格格》的續作《天上人間》中的繼后,已經是忍辱負重,愿為大局置自身安危于不顧的賢后形象,剪發的理由可能借鑒自嚴譄案,為的是勸諫皇帝不要立江南歌姬夏盈盈為妃,這樣的情節也為其后繼后形象的正面化提供了先例;《延禧攻略》中的繼后,則是深愛皇帝、溫柔賢淑卻“木秀于林,風必摧之”,最終“黑化”走上不歸路,對現實徹底失望后悲憤斷發;《如懿傳》則直接將繼后如懿作為女主角,刻畫的是她與乾隆青梅竹馬,相知相愛卻漸行漸遠,最終離心離德,乾隆在南巡途中情迷漢女歌姬水玲瓏,夜夜笙歌,如懿諫阻不成,斷發以明心志,也自此萬劫不復。

劇照

劇照

若要深究,在相對完整的史料佐證下,繼后人生的真相或許與藝術創作相距甚遠,既沒有過“大反派”的強勢與跋扈,也沒有過所謂的“真愛”,甚至要與乾隆皇帝少年定情之類,更是幾乎不可能——雍正十一年,雍正皇帝下了一道諭旨:“明年挑選女子,八旗內外滿、蒙三品以上文武官員之女,如明年至十三歲者,一體入排備選。”八旗選秀,本是十四歲及以上的未婚女子方可參加,但雍正皇帝為了翌年皇四子弘歷、皇五子弘晝的側福晉擇選,放寬了年齡限制,也就擴大了指婚的選擇余地,足見他對此事的額外重視。正是在這次選秀中,十七歲的鑲藍旗佐領訥爾布之女那拉氏入選為弘歷的側福晉。

(清)金累絲嵌東珠龍首耳墜,臺北故宮博物院藏

所以乾隆皇帝與繼后的初次相遇,便不太可能早于這次選秀,初戀定情也就無從談起,因為在這之前,弘歷已在十七歲時迎娶了小他一歲的,后來的孝賢純皇后富察氏,潛邸也還有后來的哲憫皇貴妃富察氏和純惠皇貴妃蘇氏,在雍正十三年前就總共為弘歷生下了六位子女,所以夫妻情感生活中各種“第一次”的意義,其實都與繼后那拉氏沒什么關系。這次決定她命運的選秀所能給予她的最大優勢和籌碼,便是“皇考所賜之側室福晉”這一重身份,由此她得以在后來孝賢純皇后病故后,有晉位中宮的資格。

(清)大紅色緙絲八團彩云蝠八仙雙喜金龍紋女棉龍袍,故宮博物院藏(此服為清代皇后吉服袍)

作為皇帝的妃嬪,本就尊卑禮制高于一切,其實那拉氏憑著雍正親自指婚這一背景,若無意外,很可能就在宮中平淡地終老一生。雖然“宮斗”是不少人津津樂道的話題,但現實與想象并不等同,清朝的后宮并非全無爭斗,可也不像某些作品中那樣墮胎毀容毒害滿天飛,對大多數清朝的深宮妃子而言,如果沒有皇帝的特別青睞,最難熬的或許是到死才能終結的單調與壓抑——嚴苛的禮法,無望的自由,日復一日的等待,一眼就看得到頭的人生。

如果能生下更多子嗣,自然能得到嘉獎,位份也會晉升,但如果做不到這一層,只要安分守己不犯錯,一應供給也不會少,再隨著資歷的慢慢累積,各種優待與獎賞往往也不會少了自己一份。動輒因為不受寵愛就缺衣少食甚至吃餿飯沒炭用的情況一般是不可能發生的。不過即便有晉升的機會,各人的極限也往往一目了然,比如就繼后的情況而言,如果不是孝賢純皇后的死,她也就永遠也不可能登上鳳位。

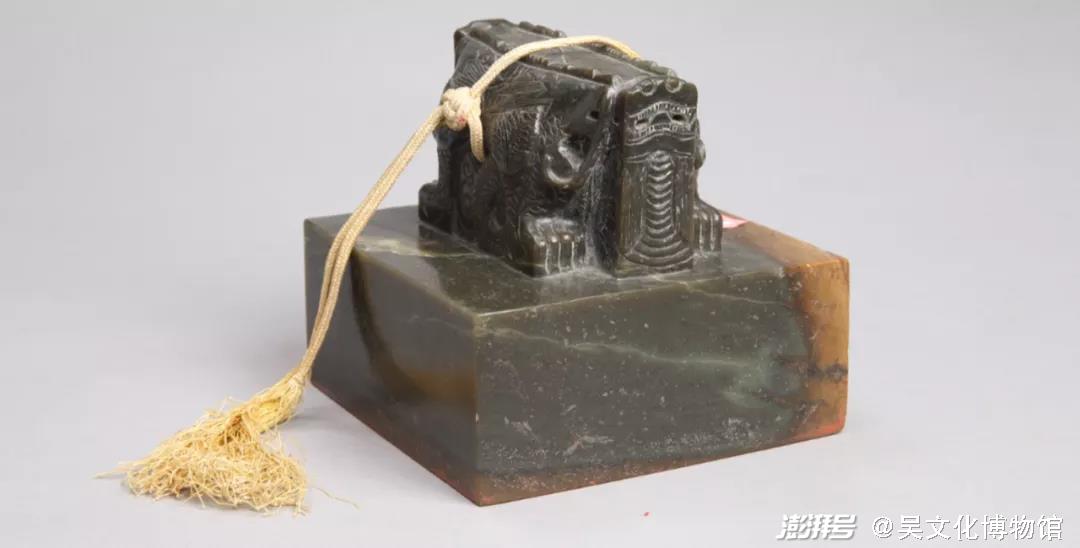

(清) 碧玉交龍紐“孝賢誠正敦穆仁惠徽恭康順輔天昌圣純皇后之寶”,故宮博物院藏

論禮法,孝賢純皇后富察氏是無可爭議的元配;論情分,乾隆皇帝在孝賢純皇后身上傾注的情感也非同尋常。雖說帝后和睦往往不能脫離政治意味的需要,但乾隆皇帝對這位與自己少年結發的正妻,確是一直情愛甚篤。孝賢皇后出身大族,卻毫無驕縱奢侈的品性,她聰慧賢淑,不僅侍奉太后、管理后宮從無差錯,還能體貼關懷皇帝的身心。

清 《孝賢純皇后朝服像》,故宮博物院藏

一次乾隆皇帝對孝賢皇后提及,他閱讀先祖文鑒,得知尚在關外時,物資匱乏,便是族中貴戚也很難用上金絲之類的奢侈品,于是就取鹿尾毛編織成線作為替代品,孝賢皇后聽罷,便真的收集了鹿尾毛,編織成一個燧囊,獻給乾隆皇帝,以示自己與乾隆皇帝感同身受,不忘祖先故事。這讓乾隆皇帝十分感動,對這個燧囊愛不釋手,經常貼身攜帶,乾隆十三年孝賢皇后病故于東巡途中,燧囊也成了遺物,睹物傷悲,乾隆皇帝便有詩云:“何事頓悲成舊物,音塵滿眼淚潸然。”這位中國歷史上作詩最多的皇帝,詩作中對亡妻的悼念貫穿了一生,直到嘉慶元年,已是八十六歲高齡的乾隆皇帝還帶著新即位的嘉慶皇帝親自祭奠孝賢皇后的陵寢,望著陵前的參天松樹寫下感懷的字句:“吉地臨旋蹕,種松茂入云。暮春中浣憶,四十八年分。”此時孝賢皇后離開他已有四十八個年頭。

(清乾隆) 孝賢純皇后繡花卉火鐮荷包 附火鐮、火石、漆盒、錦袱、高宗墨書漢滿文一紙、紫檀木盒,臺北故宮博物院藏

如果說“十全老人”的一生有什么無法彌補的缺憾,那么或許便是孝賢皇后及其兩個嫡子的早逝。以皇四子的出身登上皇位的乾隆皇帝很想要一位名正言順的嫡長子繼承人,于是孝賢皇后所生的兩個兒子被起名永璉、永琮,璉、琮皆是祭祀天地的重要禮器,永璉甚至是雍正皇帝親自起名,乾隆皇帝登基后不久就將永璉的名字藏進了乾清宮正大光明匾之后。可見期望之深重,絕非其他皇子可比。

可惜的是永璉在九歲時因病夭折,永琮則是在二歲時出痘而亡,也就在永琮死去三個月后,孝賢皇后病逝于德州,乾隆皇帝甚至覺得,若是沒有生這兩位皇子,深愛的皇后也不會永遠離他而去:“廿載同心成逝水,兩眶血淚灑東風。早知失子兼亡母,何必當初盼夢熊。”

(清)《弘歷行書孝賢皇后挽詩卷》,故宮博物院藏

孝賢皇后的葬禮,乾隆皇帝從頭到尾嚴格監督,態度或禮節有絲毫不足都會立時引起龍顏大怒,湖廣總督塞楞額就因為違背了皇后去世百日內不得剃發的禁令,直接被賜自盡。對于孝賢皇后僅存的血脈和敬公主,乾隆皇帝始終愛若珍寶,雖然將她指婚給蒙古科爾沁輔國公色布騰巴勒珠爾,但舍不得她離開自己的視線,于是在北京建了和敬公主府,讓和敬公主與蒙古駙馬安心居住。原本只有遠嫁外藩的固倫公主才可以領的一千兩例銀,乾隆皇帝也破例讓和敬公主領取,并且和敬公主府上只要有財物需求,無論多少,乾隆皇帝都會迅速滿足,額外賞賜更是從未斷絕。公主的蒙古駙馬也因為有公主做靠山,每有犯錯總能因此得到赦免。

(清) 《清人畫弘歷歲朝行樂圖像(局部)》,故宮博物院藏

相較之下,留給繼后那拉氏的又有什么呢?也有人認為,那拉氏在孝賢皇后去世后,作為乾隆皇帝的幾個位份頗高的妃子之一,在沒有生育皇子的情況下依然被立為第二任皇后,難道不足以證明乾隆皇帝對她也有幾分真愛?事實上,是否是皇位繼承人的生母,從來不是成為當朝皇后的充要條件,沒有生育太子依然居鳳位的皇后并非個例,而那拉氏繼位中宮,就當時的情況而言也是基本沒有懸念——孝賢純皇后和慧賢皇貴妃相繼病故,嫻妃那拉氏與純妃蘇氏晉封貴妃,兩人便是此時離皇后寶座最近的人選,但蘇氏是漢人,家世亦不顯赫,所以由雍正親賜又出身滿族大姓的那拉氏便順理成章地脫穎而出。

如此看來,這更像是一場例行公事,因為乾隆皇帝對此也絲毫不急,堅持要等孝賢皇后喪期二十七個月過后,才能立新后,為了不讓鳳位空懸,就先讓那拉氏成為攝六宮事皇貴妃,等到孝賢皇后喪期結束,方可行吉禮正式成為皇后:“皇貴妃攝六宮事那拉氏、自皇考時。賜朕為側室妃。二十余年以來。持躬淑慎。禮教夙嫻。暨乎綜理內政。恩洽彤闈。用克仰副皇太后端莊惠下之懿訓。允足母儀天下。”此時是乾隆十五年,從雍正十二年她成為側福晉至此,最多也就十七年的光景,這“二十余年”的偏差只怕是因為乾隆皇帝確實不會把自己不感興趣的人和事放在心上。

但在那拉氏繼位中宮后,乾隆皇帝也還是與繼后維持著明面上的相敬如賓,繼后還在乾隆十七年、二十年生下了兩位皇子——十二阿哥永璂和十三阿哥永璟,要成為未來的太后她應該很有希望,然而乾隆皇帝遲遲也沒有表態,再加上清朝的秘密立儲制度,并不一定遵循嫡長子繼承制,因此即便她盡力履行皇后義務,只要乾隆皇帝的心并不向著她和她的兒子,一切便是竹籃打水一場空。甚至,她的努力有何結果,在乾隆皇帝的詩作中也一覽無余:“豈必新琴終不及,究輸舊劍久相投”,“舊劍”是引自漢宣帝與發妻許平君的“故劍情深”之典,明示了繼后無論如何也趕不上孝賢皇后,更雪上加霜的是,強而有力的競爭對手也在此時出現——令妃魏佳氏。

(清)郎世寧等《心寫治平圖》之“令妃” ,克利夫蘭美術館藏

乾隆三十年正月十六日,南巡開始,二月初十日是繼后那拉氏的生日,乾隆皇帝還為她慶祝,并有賞賜。閏二月十八日,也就是剪發之事發生的當天上午,一切都維持著暴風雨前的寧靜,乾隆皇帝還將早膳的攢盤肉賞給繼后。但到了當天皇帝進晚膳的時候,剪發事發,繼后已不再露面,乾隆皇帝圈點膳單,第一個領受賞菜的是令妃,于是記錄檔案的人只好將事先寫好的繼后的名字用紙糊住,再謄上令妃的名字。四月二十日,南巡結束。五月初九日,晉令貴妃為皇貴妃,并且乾隆皇帝為她提升了朝冠級別,賜予可佩戴的東珠朝珠(據清朝的冠服制度,只有皇帝、皇太后、皇后可佩戴東珠朝珠)。

五月十四日,原本屬于繼后的皇后、皇貴妃、貴妃及嫻妃四份冊寶被收回,雖然乾隆皇帝并沒有正式廢掉那拉氏,但她與真正的廢后也并無太大差別,此后一應節慶、朝拜、恭賀的場合,繼后的身影蕩然無存,直到她去世。取而代之的便是令妃,盡管她未能在生前就享有皇后的尊榮,但十年間為乾隆皇帝生下四子二女的榮寵,又是未來皇帝的生母,讓她的漢人血統都不再是難以逾越的障礙。

(清)東珠朝珠,故宮博物院藏

從令妃如此迅速的升遷速度來看,很可能早在南巡開始前,乾隆皇帝和太后就已有所決定,有所感知的繼后,或許很難不心有戚戚。若要再回溯,清朝宮廷史上唯一一次同時冊封兩位貴妃,便是她和純妃蘇氏,冊封禮上竟是純妃的冊封正使大學士查郎阿走在第一位,也就是說純妃先于她接受貴妃的冊封禮,可純妃只是個既無家世亦無立后可能的漢人妃嬪。

清 郎世寧等《心寫治平圖》之“純妃”,克利夫蘭美術館藏

繼后除了“皇考所賜”這個能在她沒有過錯的前提下護她榮華一生的身份之外,再無其他優勢,在她剪發之前,乾隆皇帝不愛她,但也不會苛待她,認為她的順從是理所當然的義務。即便當上了皇后,她的兒子們也根本趕不上永璉永琮的待遇,未來要眼睜睜看著令妃的兒子繼位,令妃成為太后,并非不可能。作為一個活生生的人,她會因此有不甘、苦悶乃至憤恨之類的情緒,也實屬情理之中。然而若是尋常人家的女子,或許還有尋求離婚的可能,但她是皇后,一入宮闈,除了死就沒有任何離開的可能,沒有言語自由的她甚至也不可能向人傾吐一腔苦水。

仿佛沒有盡頭的忍耐與痛苦,也終有忍無可忍的一日。那天,繼后毫無征兆地就剪了自己的頭發,哪怕隨之而來的定是皇帝的雷霆震怒——她屏退宮人剪發,貼身的三名宮女便因看護不周而獲罪,她們被帶到皇帝、繼后和眾阿哥公主面前,然后被責打六十大板,此后翊坤宮中的官女子、太監、小廚房都被遣散,只有兩位宮女與十位太監留下伺候;她的家族在乾隆十三年從鑲藍旗抬入正黃旗,此事之后便被乾隆下旨打回原旗,原有的世襲世管佐領被降為公中佐領;她的長子永璂不僅再無繼位的可能,還不可避免地遭到遷怒,到死都是無爵位的皇子。

(清)珠翠鈿子,臺北故宮博物院藏

對乾隆皇帝而言,繼后的剪發是大逆不道的反抗和詛咒,讓他驚怒之余也莫名其妙——他不明白他已經把天下最尊貴的女性地位給了繼后,榮華富貴從未斷絕,繼后對他哪來這么大的恨意?于是他也就理所當然地恨這個讓他蒙羞的女人,直到她死都未停歇。死去的繼后被摒除帝陵之外,沒有謚號,不設神牌,不享祭,尸身被隨意地塞入純惠皇貴妃的陵墓中,雖說明面上的旨意是“所有喪儀止可照皇貴妃例行”,然而繼后的葬禮“通共用銀二百零七錢九分七厘”,連孝賢皇后大喪時焚燒的紙錢花銷都遠遠不及。時年十五歲的永璂甚至無法為生母穿孝百日,繼后去世十余天后,永璂就脫下孝服,回圓明園讀書,后來永璂二十五歲病故,未嘗不是遷怒打壓下心力交瘁的結果。

更有甚者,繼后從剪發到去世只過了短短一年多的時間,也頗值得懷疑,當時朝鮮使臣的記載稱:“幽廢皇后,絕其往來,損其飲食,日加誚責,令其速歿。”也就是說,為了讓討厭的繼后趕快死,乾隆皇帝還在衣食住行上進一步苛待繼后,雖然朝鮮使臣的記述也不盡真實,但繼后凄慘無助的晚景,應是不爭的事實。

(清)《崔鏏仕女冊》,故宮博物院藏

不知道剪發后的繼后,是否后悔,但這就像她剪發的真正原因,除了她之外,再無人能準確得知。如今的揣測,也僅僅只是基于事實的猜想,就像還會有人覺得,繼后是封建時代里敢于反抗的可敬女性,也有人認為,她心胸狹隘且愚蠢,一手好牌打得稀爛。那么是不是也有可能,真相會特別的簡單,簡單到這只是一次無奈又無法自抑的宣泄,至少秀發碎裂的那一刻,她是在為自己而活。

原作者:沈淵

注意!!!未經授權不得轉載!!!

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司