- +1

清朝的AB面:草原帝國還是中原王朝

【編者按】7月24日,公眾號“明清史研究資訊”邀請哥倫比亞大學孔令偉博士在今日頭條APP上進行了一場清史學術講座。講座有12萬多人參與收聽,一時頗為轟動,再次顯示了互聯網+學術所能產生的巨大能量。現將講座內容整理成文字版,經演講者本人審定后發布。

一、清朝是個草原帝國,還是中原王朝?

大家晚上好,很高興今晚能在內蒙古美麗的錫林郭勒大草原,與各位談一談清朝與草原帝國的關聯性。在開始今天正式的演講之前,我想先分享一個小故事。或許不少聽眾都聽說過國學大師錢穆(1895-1990)的名字,甚至讀過他的著作。錢穆生于晚清,十歲的時候在清政府新辦的小學讀書。學校中有一位體育老師是革命黨人,問他:“汝知今天我們的皇帝不是中國人嗎?”老師的一番話,對錢穆幼小的心靈產生了極大的震撼。當錢穆回家向父親詢問此事,父親答道:“師言是也。今天我們的皇帝是滿洲人,我們是漢人,你看街上店鋪有滿漢云云等字樣,即指此。”

這個故事提醒我們,清朝是一個很特殊的王朝。許多內地人傳統的印象中,滿人原本來自東北草原,文化水平比較低,進入北京統一天下后,全面學習中原先進文化,最后被漢人同化了。雖然清朝統治者通過禁毀書刊,有意識地抹去明末滿漢對立的歷史記憶;但實際上一直到清朝滅亡前夕,滿漢之間的差距在社會上仍隱約地存在,并未消失。近年來,學者們開始認識到即便在入主中原之后,清朝仍然保持著草原帝國的特殊性格。直到清朝滅亡,這些草原帝國的特性仍沒有徹底消失,這在中國歷史上,不能不說是一個相當特殊的現象。

那么,清朝究竟是不是一個“被漢化”了的中原王朝?還是一個延續了蒙元傳統的草原帝國呢?這樣看似簡單的問題,卻激起了中外學者近百年來激烈的爭辯。從二十世紀初日本學者白鳥庫吉(1865-1942)等人的“滿蒙非中國論”,到近年來所謂的“新清史爭議”,中外學者究竟在吵些什么?而這樣的學術爭辯,究竟又能為中國未來的歷史學發展,帶來哪些積極的影響?更具體地來說,海外學者所強調的清朝“草原帝國”特性,到底體現在哪里呢?本持著“擇其善者而從之,其不善者而改之”的態度,中國的讀者是否能通過理性批判,從作為“他山之石”的新清史中汲取思想養分,以此作為討論中國史的借鑒,這應該是一個值得當代中國學人思考的議題。(孔令偉,2015)。

二、平行線:近百年中外清史與內亞學界的分流

中外學者之所以對清朝政權性質,久久未能達成具體共識,除了現實因素造成歷史觀念的差距外,對歷史材料的掌握也是一個決定性的因素。由于晚清革命黨人的政治宣傳,滿洲文化及語言遭到嚴重的妖魔化,其中最有名的例子莫過于1903年鄒容(1885-1905)在《革命軍》中倡導“皇漢”之說,主張“驅逐住居中國中之滿洲人,或殺以報仇”。如此激烈的種族主義思想,固然有其革命的歷史背景,但卻也對近代中國的民族團結種下不良的影響。即便民國政府建立以后,接受了晚清滿蒙立憲派人士主張的“五族大同”觀念,開始提倡“五族共和”,然而革命暴力與所造成的歷史傷痛,不僅使得漢人仇視滿人,也使得大量的滿人不敢使用滿語。順帶一提,民國時期的“五族共和”,其實源自晚清滿蒙立憲派人士的“五族大同”說,與蒙古文化中的“五色四藩”觀念有所關聯。蒙古傳統文化中以五色指代五族,因為晚清立憲派中多有滿蒙人士,因此將這個傳統觀念帶入立憲運動中,北洋政府以五色旗象征五族,也正是這個緣故。(烏云畢力格、孔令偉,2015)辛亥革命以來一系列的政治宣傳對滿人所進行的妖魔化,不僅使得不少人未能客觀地評價清朝的歷史遺產,同時也忽視了滿文文獻的重要性。即便王國維、陳寅恪、鄭天挺與王鍾翰等史學先賢振臂疾呼,今日仍有學者無法跳脫出“以漢文史料為主,滿文史料為輔”的大漢族主義怪圈。(烏云畢力格,2016)。

國學大師王國維(1877-1927)在1922年給金石學大師、后任故宮博物院院長馬衡的信中便提到:“現在大學是否有滿、蒙、藏文講座?此在我國所不可不設者。”并建議挑選有史學根基的研究生,前往歐洲進修滿、蒙、藏文。史學大師陳寅恪(1890-1969)本人更曾在1920年代于德國師從黑尼士(Erik Haenisch, 1880-1966)等東方學大家學習滿、蒙、藏文字。受到陳寅恪的啟發,清史前輩鄭天挺(1899-1981)也清楚認識到滿文之于清史研究的重要性:“近陳寅恪先生于《讀書通訊》論史乘胡名考證之要,讀之心喜,因取清史習見滿語加以詮釋,明其本義,申其蘊潛。”然而王國維、陳寅恪、鄭天挺所建立的學術傳統,因為種種現實因素,在中國沒有徹底發揮影響而趨于沒落;而反對并抵制使用滿文文獻的聲浪最終在學術界取得優勢,直到今日,這不能不說是中國近代學術史上的一大憾事。

相對地,西方學術界從十七世紀耶穌會士接觸滿洲統治者開始,便開始認識到滿文史料的重要性。隨著早期歐洲漢學家,如法國學者雷暮沙(Jean-Pierre Abel-Rémusat,1788-1832)的辛勤耕耘,法、德、英諸國家紛紛結出滿文文獻研究的碩果;而俄羅斯更是由于地緣因素,在歷史時期從清朝方面獲得大量的滿文檔案、地圖與書籍,由此成為收藏、研究滿文文獻的一大重鎮。二十世紀初,法國東方學巨擘伯希和(Paul Pelliot, 1878-1945)等人提倡審音勘同的歷史語文學(Philology),大量使用過去漢學家所未充分關注的滿、蒙、藏與民族文字史料,迅速地取得傲視國際學林的成果。(沈衛榮,2016)其成就甚至超越了過去專擅漢文史料的傳統漢學家,使得當時作為中國學術界領頭人的傅斯年不得不呼吁中國學者重視以語文學研究民族文字的“虜學”,甚至喊出“我們要科學的東方學之正統在中國”這樣激烈的口號。(傅斯年,1928)然而由于種種客觀因素,近代中國最終沒能培養出一支能夠充分運用民族文字的語文學隊伍,而這也導致中國清史學界長期以來無法正視滿、蒙、藏與突厥諸語史料,無法與在史料層面與國際同行進行實質性的溝通。這對于學術界討論清代中國多民族文化交流的歷史事實,產生了消極作用,相信這是我們所不樂見的。

三、參漢酌金:清朝統治的多元性及其元明遺產

清朝立國之初,除了大量取法漢地的政治制度之外,在社會文化層面則大量借鑒蒙古文化。這導致了清朝的統治具有中原王朝與草原帝國的二重性質,換句話說,清朝皇帝既可以在內地表現出儒家理想的圣君形象,亦可在關外以蒙古大汗與佛教轉輪王自居,二者并不沖突。事實上,元、明兩朝的統治,亦具有中原王朝與草原帝國的二重性質。隨著近年來學界對于歷史敘事的重新思考,我們可以發現元朝其實并不排斥儒學,所謂的“九儒十丐”的說法很可能是漢人對于蒙元統治的偏見(姚大力,2016);而明朝也并非是一個單純的中原王朝,例如明成祖、武宗、神宗諸帝,承襲元朝宮廷遺風,篤信藏傳佛教。此外,明代宮廷與貴族服飾,亦深受蒙古與波斯文化影響。滿人早在入關以前,便已留心遼、金、元三代的歷史經驗,尤為關注如何調和中原王朝與草原帝國的二重性。

清朝立國之初,其政權合法性主要建立在草原帝國的特殊性質之上。1616年,努爾哈赤稱汗,建立金國(aisin gurun);1636年,皇太極改元大清國(Daicing gurun),這時候明朝還未滅亡,滿人無法以中原正統自居,而更多地是倚賴蒙元的草原帝國遺產,以滿蒙大汗的角色立足東北亞。例如“大清”的國號滿文寫做“Daicing”,實際上是蒙古語“Daicin”的借詞,意為“戰士”。所以“大清國”的意思就是“戰士之國”,傳統史家用漢文表面的意思,提出“以清代明”的觀點,似乎是一種穿鑿附會。直到晚清,滿人仍然很清楚“Daicing”的真實含義,所以清朝的正式國號為“大大清國”(amba daicing gurun),也就是“大戰士之國”,這點在滿文檔案中是很明顯的歷史事實。無論如何,若說清朝是1644年明朝滅亡后才建立的,無疑是一種削足適履的“去歷史”表述。而在另一方面,滿人在入關以前便積極通過漢臣,學習明朝的法律與文書制度,因此清代諸如《會典》與檔冊等官文書,并不完全是滿人自身的發明。

然而這并不意味著滿人全盤接受了明朝的典章制度,是一個徹底“漢化”的中原政權。天聰年間,漢臣寧完我便通過總結《金史》,歸納出“參漢酌金”的概念,認為“《大明會典》雖是好書,我國今日全然照他行不得”,而是必須根據滿洲自身的社會情況,“立個‘金典’出來”。順治皇帝在《大清律例》的序文中也明白指出清朝法律的制定原則,在于“詳譯明律,參以國制”。所謂“國制”,也就是滿洲入關以前,大量借鑒自蒙古社會的傳統習慣法。因此從法律制度上來說,《大清律例》與《大清會典》便是中原王朝與草原帝國文化相互結合的重要體現,而不是“漢化”的象征。(孔令偉,2015)

四、出將入相:滿蒙漢集團與八旗制度的形成

史學大師陳寅恪先生早在二十世紀便已提出“關隴集團”的概念,指出唐朝統治的成功之處,便在于其糅合中原王朝與草原帝國的二元性,作為統治集團的“關隴集團”團結了鮮卑與漢人,體現出一個偉大朝代的兼容并蓄與自信開明。而清代的八旗制度與唐代的關隴集團,實有異曲同工之妙。如“關隴集團”一樣,八旗并不是一種種族隔離政策,反而是一種團結滿、蒙、漢族群的統治階級政策。通過爵位、賞賜等制度,強化共同的旗人認同,超越滿洲、蒙古與漢人之間的族群差異。這也是何以清朝覆亡后,不少漢軍旗人仍以遺老自居,而拒絕認同新興的民族國家。1950年代進行民族識別時,不少蒙古與漢軍旗人因與滿洲旗人文化相似,因而自我認同或者被識別為滿族,也正體現出清代八旗認同之強烈。(Elliott, 2001)

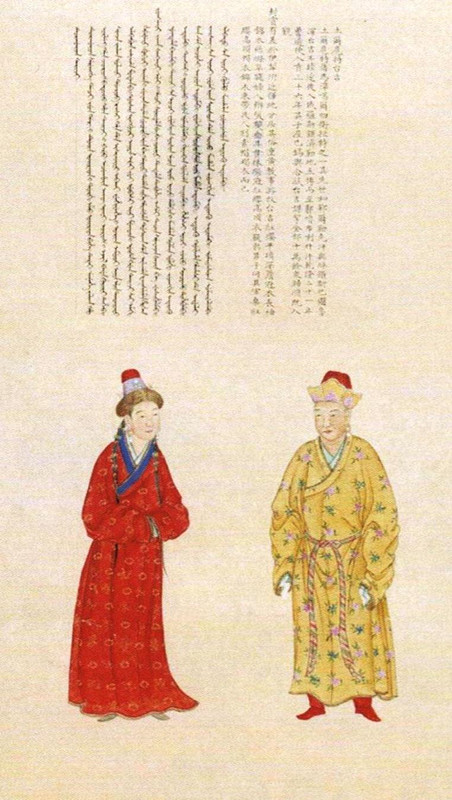

除了八旗制度之外,滿蒙連姻更是團結清朝認同的重要因素。滿人很早就認識到與蒙古人結盟并利用其武力的重要性。通過與蒙古王公家族通婚以及進京朝覲制度,達到蒙古歸心的政治目的。(杜家驥,2013)此外,清朝對蒙古地區也采取一種保護的策略,不收繳實物稅,只要求蒙古成年男子作為后備軍力,比起當時內地的賦稅實際上輕松不少。另外也限制漢人開墾保護自然生態,禁止未經官方認證的喇嘛進入以免其以治病消災為由“誆騙蒙古”。

五、政教二道:連通滿漢蒙藏的佛教文化

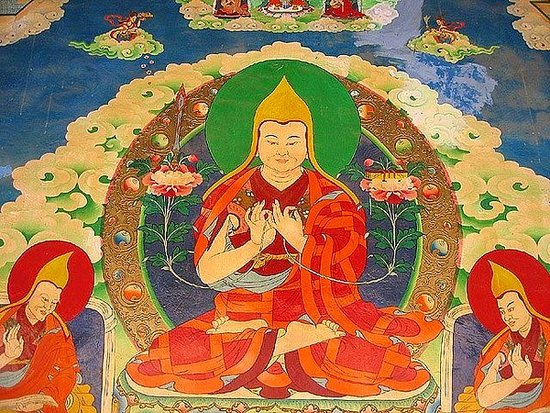

除了八旗與連姻制度外,佛教文化也是清朝建構族群認同的重要依據。十六世紀后期藏傳佛教格魯派,也就是當時俗稱的“黃教”,傳入蒙古地區。俺答汗與三世達賴喇嘛結成施主與福田的關系,并將二者視為忽必烈與八思巴轉世,以此為其政權提供合法性。藏傳佛教政教合一的概念,隨后風行蒙古地區,如作為成吉思汗黃金家族繼承人的察哈爾林丹汗,之所以聲稱其握有大元八思巴所造金佛,正是以藏傳佛教作為草原帝國的正統依據。皇太極在擊敗林丹汗之后,獲得大元金佛,一方面在盛京修建實勝寺將其供奉,邀請蒙古僧人前來主持法事;另一方面又寄滿文信件給朝鮮國王,告知其已從蒙古人手中獲得大元金佛,借此宣稱其正式繼承蒙元的正統。

清朝入關之后,在蒙古諸王的促請之下,順治帝邀請了五世達賴喇嘛進京。1652年,順治帝與五世達賴喇嘛在北京郊外會晤,正式結成施供關系,達賴喇嘛正式獻上“文殊皇帝”的尊號,從此清朝皇帝在蒙藏人士心中,被賦予了“文殊菩薩轉世”的神格形象。乾隆帝更是令文臣編撰《欽定滿洲源流考》,利用考證學將滿文的“滿洲”(Manju)與梵文的“文殊”(Ma?ju?rī)進行連接,以此作為政權的合法依據。這些行為很明顯是受到蒙藏文化的影響,具有草原帝國的特性。

即便不少學者依據乾隆帝的《喇嘛說》,認為乾隆帝只是利用藏傳佛教控制蒙古人。然而仔細考察清宮的佛教文物與相關檔案,《喇嘛說》實際上更像是一種安撫漢人的政治宣傳。乾隆帝本人篤信藏傳佛教,拜三世章嘉活佛為上師,修習藏傳密教頗有心得,兩岸故宮所藏密宗法本以及大量藏秘人骨法器,可以為證。值得注意的是,漢地儒生自元末明初以來,再三批判藏傳佛教使用人骨,尤其元代西番僧曾挖掘宋理宗陵寢,以其頭骨制成嘎巴拉碗,此事漢地文人頗為憤恨。朱元璋推翻元朝后,首先尋求理宗頭骨,以帝禮安葬之。然而乾隆帝卻私下收藏大量嘎巴拉碗,甚至親自題寫御制詩文,這些現象都無法從中原王朝的角度來解釋。

此外,根據《燕行錄》中朝鮮使者的日記,乾隆帝曾率領皇子與軍機大臣帶頭跪拜六世班禪喇嘛,強迫遵奉儒家的朝鮮使者對班禪行跪拜。而乾隆帝甚至其陵寢地宮中大量使用藏傳佛教元素,這些證據在在體現了乾隆帝的精神世界,明顯與《喇嘛說》的政治表述相違背。(孔令偉,2016)

六、同文之治:清朝在西域的經營與乾嘉學風的內在理路

清朝所指的“西域”,實際包含今日的西藏與新疆。如上所言,為建構佛教認同,乾隆帝進行了許多官方佛教工程,其中之一就是滿文大藏經(正式名稱為《清文全藏經》)的翻譯。為了彰顯滿文的官方地位,乾隆帝下令由章嘉國師主持,通過音韻學、版本學比對漢、藏文佛經,取舍長短,將其翻譯為滿文。在滿文佛經的翻譯過程中,形成了《同文韻統》等音韻學著作,并在官方的推動下,獎勵了考據滿、蒙、藏文字音的風氣,這實際上促成了乾嘉漢學的另一條“內在理路”。

十八世紀下半葉清朝平定準噶爾后,將新疆納入版圖,不僅拓展了清朝對托忒文、察合臺文等中亞語文的認識,同時也推動了西北輿地之學的發展。如《西域同文志》的編纂,借鑒了《同文韻統》中的音韻學概念,試圖勘定滿、蒙、漢、藏、察合臺與托忒文等六種語文的西域人名、地名,其中的參與者不乏乾嘉學術的重要學者,如褚寅亮、阮葵生與褚廷璋等人。由此說來,乾嘉漢學的興起與清朝在西域的經營息息相關,與其說是文字獄的影響或對理學末流的反動,不如看作儒學內在經世致用思想的推衍,及其對國家版圖擴張的呼應。而這點也反映出清朝兼容中原王朝與草原帝國的復雜性質。(孔令偉,2012、2013)

七、一帶一路:當代中國可從清朝的西域經驗中學習什么?

清朝覆亡已超過一世紀,然而如何相對客觀地討論清史,進而分析清朝為近代中國所留下的遺產,仍然很有很長的路要走。清朝為當代中國留下了許多重大的遺產,中國遼闊的版圖與多民族國家的現實,與清史擺脫不了干系。內亞學以及民族語文之于清史研究,之所以具有無可替代的特殊性質,正在于清朝統治的多元性。如果將清朝的統治單純化約為中原王朝,刻意抹殺其草原帝國的特性,將民族史割裂于清史之外,甚至刻意貶低民族文字史料的重要性,這不僅嚴重妨礙客觀歷史研究的進行,甚至對民族團結也將產生消極的影響。相反地,如果能汲取唐朝與清朝成功的經驗,采取一種兼容中原王朝與草原帝國的開放態度,重視西北經濟與國際貿易網路的開展,不僅有助于地方經濟,對于民族關系與國防建設都能起到一定的助益。就這點來說,“一帶一路”的建設方案能否取得重大的成功,對中國未來的國家建設,可以說是舉足輕重。

如同上述第二節所說,清朝統治的成功之處,與其“以史為鑒”的思想不無關聯。近年來中國提出“一帶一路”建設方案,能否正確地評價清朝在西域經營的歷史得失,從海內外清史研究中適當地汲取養分,是一個值得關注的問題。1629年,皇太極不問民族出身考選人才,命令“諸貝勒府以下及滿漢蒙古家,所有生員,俱令考試”,因而得以重用寧完我等漢官,制定出“參漢酌金”的治國思想,終成一代偉業。今天的中國作為一個現代多民族國家,如何從五十六個民族中公平地選拔任用優秀民族人士,從多元的民族文化中汲取智慧,制定出“參考漢族、斟酌民族”的重大方針,無疑是一個重要的問題。

具體來說,國家“一帶一路”建設方案,首先需要有配套的智庫與執行人才;而考量到“絲綢之路經濟帶”特殊的地理位置,多民族人才的培養顯然是一個重點。所謂“絲綢之路經濟帶”,實際上包含了西北五省區陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆,以及西南四省區市重慶、四川、云南、廣西。在西北與西南九省區市中,居住著大量的蒙、藏、維、哈與錫伯等各族同胞,這些兄弟民族在歷史時期就頻繁地在絲綢之路上與外國進行商業往來,對于絲綢之路上鄰近國家的語言及風俗文化相當熟悉。以新疆地區的維族與哈族為例,他們與哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦與吉爾吉斯坦等國人民交流,與內地人相比,幾乎沒有語言文化障礙。如果能在“一帶一路”建設方案中,培養并重用擅長實務的民族人才,不僅能強化國家認同,更能取得極大的經濟效益。

除了實務方面的執行人才外,“一帶一路”建設方案也應重視學者智庫的養成。而所謂的智庫專家,必須任用真正熟悉內陸亞洲歷史、文化、語文等各個層面的學者而不宜片面側重于當代議題。眾所周知,晚清的“自強運動”之所以失敗,在于其改革留于表面,而未能認識到西方文化真正的歷史源頭。今日“一帶一路”建設方案,也應該記取這個教訓,應該以徹底搞懂內陸亞洲歷史、語文與文化為首要宗旨,而不是流于當代議題的表象。

事實上,中亞各國與俄羅斯藏有數以萬計清代的滿文、察合臺文與古俄文文書,是研究近現代絲路問題不可多得的歷史寶藏。如何培養精通相關民族文字的清史學者,應該是未來中國清史學界急需關注的課題。近年來,清史研究的前沿已經開始重視到過去長期被忽視的草原帝國層面。隨著中國檔案出版事業的蓬勃發展,滿、蒙、藏、察合臺、托忒文檔案紛紛映入中國研究者的眼簾。越來越多過去不為人知的清史課題,正在被發掘當中。越來越多的青年學者,能夠熟悉地運用王國維與陳寅恪當年所提倡的語文學方法來解讀清代的民族文字史料,如果能堅持二十年,相信中國新一代的學者,必定能在國際學界引領風騷。而學術人才的培養,若能結合 “一帶一路”的建設方案,必定能為中國實現和平崛起的偉大愿景,提供關鍵的貢獻。

【講者簡介】

孔令偉。臺灣大學歷史學系畢業,曾在中國人民大學與北京大學交流兩年,現在哥倫比亞大學東亞與歷史學系讀博士班。主要研究十七世紀以來中國與內陸亞洲交流史,以及滿、蒙、藏文文獻,曾在《“中央研究院”歷史語言研究所集刊》等刊物發表相關論文數篇。目前正在探索中國及其周邊國家間的互動網絡如何從“天下體系”演變為“國際秩序”,進而試圖從全球史的視野討論近代國際法的引進,如何改變中原與蒙古、西藏與新疆地區,乃至中國與英、俄帝國之間的經濟交換。

【參考文獻】

杜家驥,《清朝滿蒙聯姻研究》,北京:故宮出版社,2013。

傅斯年,《歷史語言研究所工作之旨趣》,《中央研究院歷史語言研究所集刊》第一本第一分,1928年10月。

孔令偉,《<金剛經>滿文譯本初探──論滿洲本位政策與清代譯經事業》,沈衛榮編《文本中的歷史:藏傳佛教在西域和中原的傳播》,北京:中國藏學出版社,2012。https://www.douban.com/group/topic/81381015/

——《〈楞嚴咒〉與<大白傘蓋陀羅尼經>在乾隆<大藏全咒>中的交會──兼論乾嘉漢學之風的“虜學”背景》,沈衛榮編《漢藏佛學研究:文本、人物、圖像和歷史》,北京:中國藏學出版社,2013。https://www.douban.com/group/topic/81983265/

——《王岐山說的岡田英弘是誰?》,澎湃新聞,2015年5月18日。

http://www.kxwhcb.com/newsDetail_forward_1331629

——《國法與教法之間:清朝前期對蒙古僧人的禁限及懲處》,“中央研究院”明清研究國際學術研討會,2015年12月10-11日。

——《從清宮藏傳佛教文物談清朝帝王的內心世界》,今日頭條,2016年3月17

日。http://toutiao.com/i6262689879524639233/

沈衛榮,《回歸“語文學”以賡續絕學》,光明日報,2016年7月14日。

http://news.gmw.cn/2016-07/14/content_20954070.htm

烏云畢力格,《清史研究豈能無視滿文文獻?》,東方早報·上海書評,2016年6月19日。http://www.dfdaily.com/html/1170/2016/6/19/1357585.shtml

烏云畢力格、孔令偉,《“青色蒙古”與民族融合》,光明日報,2015年10月21日。

http://epaper.gmw.cn/gmrb/html/2015-10/21/nw.D110000gmrb_20151021_1-14.htm

姚大力,《漢文明在元時期:果真存在一個“低谷”嗎?》,《重新講述蒙元史》,北京:生活·讀書·新知三聯書店,2016。http://chuansong.me/n/431427746660

Mark Elliott, The Manchu Way: The Eight Banners and Ethnic Identity in Late Imperial China, Stanford University Press, 2001.

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司