- +1

同衡城市研究|不用打開小區(qū)圍墻,也可以實(shí)現(xiàn)小街區(qū)的好處

前段時(shí)間,針對(duì)逐步“打開小區(qū)”的意見,來自政策、法律、空間、房地產(chǎn)等各方面的分析從天而降。這些議論,基本都有一個(gè)前提:小街區(qū)對(duì)城市發(fā)展是有利的。

“小街區(qū)”、“住區(qū)”這些概念,在城市規(guī)劃、交通等領(lǐng)域,并不生僻。那么,小街區(qū)真的那么好嘛?真的可以緩解擁堵,提高生活質(zhì)量?

現(xiàn)在,我們就利用數(shù)據(jù)來為大家解釋一下,現(xiàn)在的街區(qū)是怎樣一種存在,小街區(qū)里的生活質(zhì)量是否更高,對(duì)城市交通的影響是否更為積極。

老規(guī)矩,還是以北京為例。

數(shù)據(jù)來源:

2016年3月百度交通路網(wǎng)數(shù)據(jù)(六環(huán)內(nèi))

2016年3月高德小區(qū)邊界數(shù)據(jù)(共6751個(gè)小區(qū))

2013年北京居民出行調(diào)查及滿意度調(diào)查問卷(中科院地理所和北京聯(lián)合大學(xué)進(jìn)行的“宜居北京”大規(guī)模居民調(diào)查問卷,研究區(qū)域以北京主城六區(qū)為主,包括回龍觀、天通苑、亦莊新城、通州新城、大興黃村五個(gè)重點(diǎn)區(qū)域)。

一、研究說明及相關(guān)術(shù)語定義(重要,敲黑板!)

街區(qū):

在專業(yè)領(lǐng)域中,“街區(qū)(block)”是個(gè)舶來詞,缺少明確定義,能找到的一個(gè)概念是:街區(qū)是由城市道路劃分的建筑地塊,也是構(gòu)成居民生活和城市環(huán)境的面狀單元”【1】。結(jié)合相關(guān)研究,本文街區(qū)的概念為:由城市路徑或邊界劃分的城市區(qū)域,其內(nèi)部元素以某些關(guān)系形成相聯(lián)系的結(jié)合體。

因此,我們本次的分析,采用百度地圖具有交通信息的路網(wǎng)數(shù)據(jù),以汽車能夠行駛的路線,疊加河流、綠化,作為街區(qū)劃分的界線。

居住區(qū)、小區(qū)(以下簡(jiǎn)稱住區(qū)):根據(jù)理論定義,居住區(qū)泛指不同人口規(guī)模的居住生活聚居地,特指城市干道或自然分界線所圍合的部分。小區(qū)的概念自出現(xiàn)以來,經(jīng)歷了一系列變化,老的“大院”形式的居住區(qū),與現(xiàn)有商品房小區(qū)相比,其邊界定義難以統(tǒng)一,所以本文使用的住區(qū)以高德地圖住區(qū)邊界為準(zhǔn)。

街區(qū)尺度:街區(qū)尺度為一條路上兩個(gè)路口之間的距離。

中心城區(qū)范圍:中心城區(qū)(圖中紅線范圍)為北京2004年總規(guī)劃定的區(qū)域,北五環(huán)-南四環(huán)區(qū)域包括東西城、朝陽、海淀、昌平南部、豐臺(tái)東部,也就是大部分建設(shè)區(qū)域。

街區(qū)、住區(qū)尺度偏大,有沿“中心-邊緣”而增大的趨勢(shì)。

眾多學(xué)者對(duì)古今中外街區(qū)尺度的研究表明:“適宜步行的、具有緊湊形態(tài)同時(shí)又可滿足現(xiàn)代城市功能的街區(qū)尺度應(yīng)在100-150米的范圍內(nèi)。”【2】。但根據(jù)我們的結(jié)果來看,帝都的街區(qū)尺度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過這個(gè)值(圖1)。

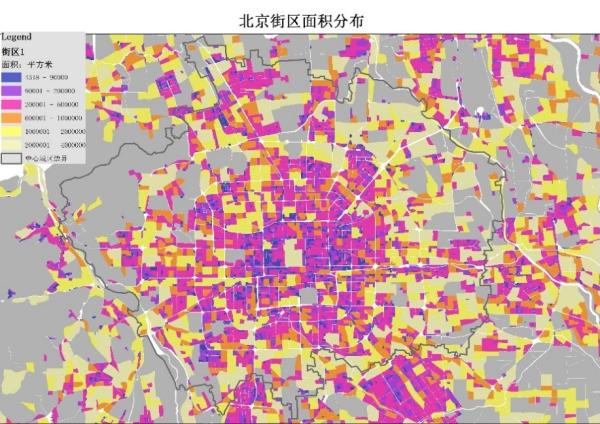

為了更清楚地在圖上體現(xiàn)出來,我們以前段時(shí)間,浙江省建設(shè)廳總規(guī)劃師顧浩提出的9萬平方米(300*300m,http://zjnews.zjol.com.cn/system/2016/02/22/021031336.shtml)作為住區(qū)的標(biāo)準(zhǔn),來體現(xiàn)北京住區(qū)面積的分布。

從下圖可見,北京街區(qū)的尺度,由內(nèi)到外有增大的趨勢(shì):街區(qū)長(zhǎng)度隨著環(huán)路往外,不斷增長(zhǎng),二環(huán)內(nèi)最短,平均366米,而五環(huán)外達(dá)到619米。且各區(qū)域的街區(qū),大小差異較大。例如,西二環(huán)阜成門到復(fù)興門以東片區(qū),整體街區(qū)尺度較小,街區(qū)絕對(duì)值平均為4萬平米,街區(qū)長(zhǎng)度平均值為 205米。而西直門北大街-西土城路-學(xué)院路沿線街區(qū)尺度較大,街區(qū)絕對(duì)值平均為66萬平米,街區(qū)長(zhǎng)度平均值為716米。

北京住區(qū)的面積也有相同趨勢(shì)。二環(huán)內(nèi)的小區(qū)相對(duì)較小。新建的居住區(qū)則對(duì)應(yīng)較大型的小區(qū),分布在北苑、回龍觀、上地、東壩、亦莊、潘家園、南二環(huán)外等。北京總共6751個(gè)小區(qū)中,大于9萬平米的有1951個(gè),占總數(shù)的29%。

住區(qū)與街區(qū)的關(guān)系:多個(gè)住區(qū)的緊密結(jié)合影響街區(qū)尺度。

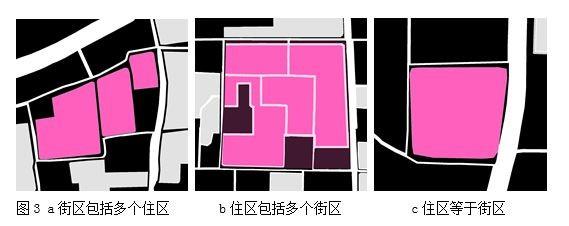

我們先把由公園、大學(xué)、景區(qū)、醫(yī)院等組成的大型街區(qū)(大于9萬平米)排除,只看住區(qū)與街區(qū)的關(guān)系,大致可以分為3類:

A、多個(gè)住區(qū)組成一個(gè)街區(qū)(圖3,a)

B、一個(gè)住區(qū)包含多個(gè)街區(qū)(圖3,b)

C、住區(qū)等于街區(qū)(圖3,c)

經(jīng)過統(tǒng)計(jì),住區(qū)尺度對(duì)街區(qū)尺度的影響體現(xiàn)在兩方面:

1、住區(qū)組成方式的影響。A類住區(qū)中,各住區(qū)之間被圍墻等切割開來。即使有路,也總是斷頭路。這樣的住區(qū)數(shù)量為5336個(gè),占總研究住區(qū)數(shù)量的79.04%,而它們組成的街區(qū)有1388個(gè)。這些住區(qū)所在街區(qū)的面積均大于兩萬,平均尺度大于400m的街區(qū)占總量的67.97%,平均尺度大于300m的街區(qū)占街區(qū)總量的比例,更是達(dá)到87.92%。可以推測(cè),住區(qū)對(duì)街區(qū)尺度的影響,主要來自A類這些住區(qū)緊密挨在一起的組合方式。

2、住區(qū)本身尺度的影響。有些超大規(guī)模的C類住區(qū)非常霸氣地占據(jù)一方,并未被城市道路劃分成幾個(gè)小組團(tuán)。自然,它所在的街區(qū)尺度也很大。但這種住區(qū)的數(shù)量并不多。

三、街區(qū)與居民出行及生活滿意度的關(guān)系

居民居住街區(qū)越小,步行率越高。

好了,到了調(diào)查問卷時(shí)間。本次考察利用2013年北京居民出行調(diào)查及滿意度調(diào)查問卷,有效樣本3853個(gè)。

將調(diào)查問卷中的交通方式與樣本居民所在街區(qū)大小做交叉分析,得到表2:

居民所居住街區(qū)越小,交通出行的滿意度越高。

我們用交通滿意度(包括通勤、生活和商務(wù)出行三方面)、安全性和區(qū)域認(rèn)同感三個(gè)指標(biāo),與街區(qū)大小做相關(guān)性分析。結(jié)果也非常明顯。

同時(shí),通過問卷也分析了居民所居住街區(qū)的尺度與居民對(duì)服務(wù)設(shè)施方便性、安全性、建成環(huán)境舒適性、人文環(huán)境舒適性等的關(guān)系,發(fā)現(xiàn)尺度影響并不顯著,這里不再贅述。

那么,街區(qū)尺度對(duì)居民生活滿意度的影響,是否僅限于交通出行方面?我們進(jìn)一步分析了居民日常生活范圍內(nèi)(一公里生活圈)的街區(qū)尺度與以上指標(biāo)的相關(guān)性。

居民一公里生活圈內(nèi)的街區(qū)尺度越小,居民的生活滿意度越高。

以上發(fā)現(xiàn)也說明,只考慮單個(gè)街區(qū)的尺度控制,取得的效果是微弱的,還需要將周邊街區(qū)一同納入規(guī)劃之中。

四、小街區(qū)對(duì)城市交通到底會(huì)有什么影響呢?

通過上節(jié)的問卷調(diào)查,在步行、和交通滿意度上,小街區(qū)都有無可替代的優(yōu)勢(shì)。那么對(duì)城市的整體交通會(huì)有怎樣的影響?這需要我們做一個(gè)假設(shè)和模擬,看道路打通前后,城市交通的變化。

打通哪?怎么打通?

“開放社區(qū)”在交通方面的意義,很大程度在于城市微循環(huán)道路系統(tǒng)的構(gòu)建,緩解城市市政大動(dòng)脈道路的交通壓力。有關(guān)研究發(fā)現(xiàn),帝都短距離出行對(duì)快速路的依賴程度較高。簡(jiǎn)單點(diǎn)說,就是打車不跳表的情況下也會(huì)不小心去快速路走一遭。

快速路往往是為較長(zhǎng)距離的出行提供較為快速的通道。如果大家出門打個(gè)醬油都走主干道、快速路,那么就是資源分配不均,意味著主路的過度使用(堵唄)和支路的閑置(浪費(fèi))。

但直接打破公園、大學(xué)、小區(qū)圍墻不太可能,而打通、開放各小區(qū)之間的道路貌似是一種比較可行的做法。

我們選擇西二環(huán)到西四環(huán)之間的區(qū)域,也就是街區(qū)包含住區(qū)最多的片區(qū) 進(jìn)行模擬。如圖6,綠色道路為新增、打通各住區(qū)的道路,可以看出支路的密度著實(shí)提升了不少。

打通住區(qū)間道路,區(qū)域可達(dá)性提高,環(huán)路依賴度降低

因此,如果增加住區(qū)間的支路密度,是否可以帶來一些積極變化?

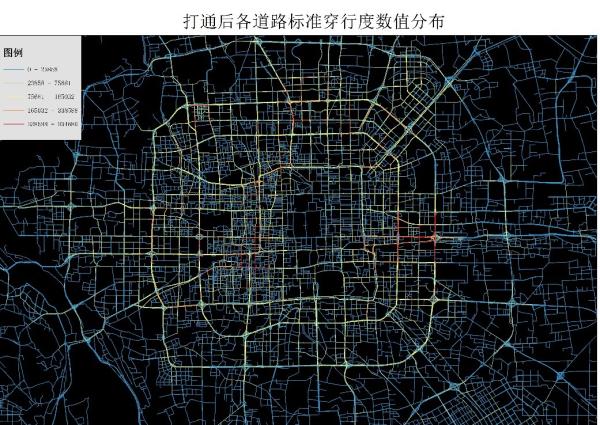

在上文中提到的西二到西四環(huán)之間的區(qū)域,采用空間句法來模擬支路打通前后的道路通行能力。這里采用穿行度(Choice,描述一個(gè)空間單元的可穿過性,即它被“偶然”經(jīng)過的空間潛力)的概念來計(jì)算。基于對(duì) 50 個(gè)城市機(jī)動(dòng)車流量實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)的案例證實(shí)了街道穿行度與流量的相關(guān)性均在 0.6 以上【3】。也就是說,穿行度的計(jì)算是為了衡量各個(gè)道路吸引人車流量的潛力。通過對(duì)比路網(wǎng)打通前后,穿行度的變化。

打通前:環(huán)路尤其是2、3、4環(huán)以及連接這些環(huán)路的快速路受到短途出行者青睞,中關(guān)村、奧森、復(fù)興門、東站等區(qū)域的道路更會(huì)讓人不小心經(jīng)過。

打通后:圖8是比較打通道路前后每一街道單元3000米半徑下的標(biāo)準(zhǔn)穿行度的變化數(shù)值分布,綠色、黃色表示數(shù)值降低、粉色表示升高。

如圖所示,環(huán)路及環(huán)路之間的快速路穿行度普遍降低,支路的穿行度普遍升高。以西二環(huán)為例,打通前3000米半徑下標(biāo)準(zhǔn)穿行度的均值為1.149,打通后為1.137,而西三環(huán)打通前為1.157,打通后為1.153,均略有降低。這說明支路吸引人車流的潛力有所提升,局部出行對(duì)環(huán)路的依賴有所降低,同時(shí)支路的重要性有所提升。這是由于小區(qū)之間的道路多為支路之間的道路,打通這些道路后,有更多的路直接聯(lián)通到支路,這增加了支路的滲透性,也增強(qiáng)了其與周邊街道的聯(lián)系,提高了可達(dá)性,因此對(duì)環(huán)路及快速路的交通起到了疏解作用。

另外,增加支路密度后,不僅區(qū)域的穿行度發(fā)生了變化,城市整體的穿行度均發(fā)生了變化。這是由于打通的支路位于城市中心,本身具有高度的連通性,覆蓋和影響的區(qū)域較大,因此增加的支路密度提高了路網(wǎng)整體的可達(dá)性。

所以,從空間句法的結(jié)果看,小區(qū)間的道路打通過后,道路可達(dá)性提高,環(huán)路依賴性降低,整體路網(wǎng)的均衡性有所提升。但是,城市的交通流是受多種因素影響而發(fā)生的,其復(fù)雜性遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過只注重拓?fù)潢P(guān)系的空間句法,所以此段結(jié)果只供參考。

五、結(jié)語

經(jīng)過統(tǒng)計(jì),北京的街區(qū)平均街區(qū)尺度在300m以上,平均住區(qū)尺度在280m以上,都處于比較大的水平。而從空間分布來看,有很明顯的沿“中心—邊緣”而增大的趨勢(shì)。這些大尺度的街區(qū)、寬大的馬路、斷頭路不僅給人們出行造成了繞路、過馬路難、步行危險(xiǎn)度高等出行問題,也是北京交通環(huán)路、支路不均衡的罪魁禍?zhǔn)住@?月20日北五環(huán)因貨車側(cè)翻,造成全城1/4道路大堵車,就充分說明例了北京交通對(duì)環(huán)路依賴過高,道路的脆弱性與極差的可達(dá)性在這時(shí)候便充分體現(xiàn)了出來。

細(xì)觀北京的空間形態(tài),封閉的大學(xué)、公園、景點(diǎn)等形成了一部分超大型的街區(qū)。而住區(qū)對(duì)街區(qū)的影響主要來自兩個(gè)方面,一種本身就很大的住區(qū)直接形成超大街區(qū),另外一種則是多個(gè)空間上緊密結(jié)合在一起的小區(qū)組成的超大街區(qū)。第一種情況在法律上、實(shí)操中都很難實(shí)施“小區(qū)開放”,而第二種情況則比較容易實(shí)施,涉及的法律政策問題也較少。通過空間句法來模擬西二環(huán)到西四環(huán)之間,各小區(qū)間道路打通前后的交通情況,結(jié)論非常積極。打通后,區(qū)域與北京整體的路網(wǎng)道路可達(dá)性提高,環(huán)路依懶性降低,整體路網(wǎng)的均衡性有所提升。

從調(diào)查問卷的結(jié)果來看,小街區(qū)在鼓勵(lì)步行、居民對(duì)其出行滿意度上也有更加正面的影響。

說了這么多,其實(shí)就一句話,小街區(qū)真的還不錯(cuò)哦,好在可以讓我步行去打醬油,安全地行走,甚至主要道路被堵的時(shí)候,可以另辟蹊徑,全身而退。

參考文獻(xiàn)

【1】吳桂寧.城市設(shè)計(jì)中街區(qū)單元模式的理論與實(shí)踐,碩士論文,導(dǎo)師倪勛都 華南理工大學(xué),2002

【2】李恒鑫.基于緊湊城市理念步行原則的街區(qū)尺度與道路模式研究,碩士論文,導(dǎo)師周凌,南京大學(xué),2014

【3】盛強(qiáng),楊滔,劉寧.《目的性與選擇性消費(fèi)的空間訴求——對(duì)王府井地區(qū)及3個(gè)案例建筑的空間句法分析》,2014

- 報(bào)料熱線: 021-962866

- 報(bào)料郵箱: news@thepaper.cn

滬公網(wǎng)安備31010602000299號(hào)

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報(bào)業(yè)有限公司