- +1

安徽靈璧營銷“霸王別姬”搞旅游脫貧,虞姬文化園被寄予厚望

從2007年調任縣文化旅游局局長開始,53歲的安徽宿州靈璧縣文廣新局現任局長王從效就執著地推廣“虞姬文化”。

他甚至提出“靈璧是一座‘撬動中國歷史的小城’”的概念。

王從效認為,垓下之戰,固然可視作項羽的“東方滑鐵盧”,但也同時“開啟了漢王朝氣勢磅礴的宏偉篇章,讓輝煌的漢文化光耀于全世界”。齊眉山之戰(1399年,明燕王朱棣在靈璧西南婁子鎮打敗建文帝,一舉扭轉戰局),改寫了明王朝的命運和權力格局,并奠定了北京作為都城的政治基礎。

在王從效看來,靈璧作為一座小城,在這里發生的兩大戰役“改變了中國歷史的發展進程,于無意中上演著地域經濟文化的興衰沉浮,甚至成為撬動某一時期歷史演進車輪的重要支點”。靈璧也因此成為“漢興之源”、“明盛之地”。

歷史風云過后,小城開始變得很沉靜。7月3日至7日,由澎湃新聞(www.kxwhcb.com)和復旦大學新聞學院聯合組成的“記錄中國”報道團隊走進靈璧。

墓園

一條河,一條路,一座村莊,兩種鄉容。

河叫老塘河,路是303省道。因為霸王別姬傳說和虞姬墓的存在,這里建設了主打楚漢文化的3A級景區虞姬文化園、楚漢文化商業街和居民住宅小區。

只不過,景區和住宅樓分別位于河東及路北。較高的建設和衛生標準,甚至會讓人誤以為并非置身于一個皖北農村。

只有當腳步邁過老塘河和303省道,往西南深入田野和村莊時,才會發現在村民自建樓房的間隙里,依然散落分布著數十戶低矮平房甚至是土房。

兩種鄉容隔路相望的這個村莊,就是因2000多年前楚漢戰爭中的霸王別姬傳說而得名的安徽省宿州市靈璧縣虞姬鄉虞姬村。

因為有虞姬墓,虞姬村在2014年11月,經國家旅游局等部門確定為全國鄉村旅游扶貧重點村。而作為靈璧縣打造“奇石、虞姬、鐘馗”三元文化旅游之一的虞姬文化依托所在,以虞姬墓為基礎建設的虞姬文化園也順理成章地成為全縣的文化地標,獲得各級政府部門的政策和財力支持。

虞姬文化園的故事,還得從2000多年前項羽和劉邦間的楚漢戰爭說起。

公元前202年,項羽被劉邦的漢軍圍于垓下,四年楚漢戰爭走到了最后的決戰時刻。據司馬遷《史記?項羽本紀》所載,身陷窮途末路,項王高歌《垓下歌》:力拔山兮氣蓋世,時不利兮騅不逝。騅不逝兮可奈何,虞兮虞兮奈若何!虞姬感到自己將成為負擔,于是起舞和之:漢兵已略地,四面楚歌聲。大王意氣盡,賤妾何聊生!她隨后拔劍自刎,自此霸王別姬。

虞姬的故事經傳說和演義,2000多年來綿延不絕。虞姬死后的墓地,即位于垓下古戰場遺址范圍內、現靈璧縣城以東15里的虞姬鄉虞姬村。

虞姬墓在民間流傳2000多年,幾經重修,“文革”時曾遭遇嚴重破壞,墳塋被破除,墓碑和墓冢也受損不輕,直至1980年方才得到文化部門培土復原,修復墓碑,綠化墓地。

靈璧縣文廣新局局長王從效現年53歲,2007年從縣財政局調往文化旅游局任局長,從那時起就成為虞姬文化最為執著的挖掘者之一。他還被外界視為靈璧打造文化旅游大縣的操盤手之一。

在王從效看來,當年虞姬拔劍自刎的行為可解讀為兩點:身為女人,她忠貞地捍衛愛情,寧死不做漢俘;身為妻子,她自刎以不拖累項王東山再起。

“你們注意看文化園中的虞姬雕像了嗎?”王從效特別強調,“她不是傳統的小家碧玉之美,而是美得大氣、有擔當。”

王從效曾到江蘇沭陽縣顏集鎮考察。沭陽是虞姬的故鄉,也是項羽與虞姬邂逅之地。根據典故,就是在這里,項羽一力舉起大鼎,斬獲了美人芳心。但是顏集鎮雖有虞姬廟,卻尚未對虞姬文化進行深度挖掘。

1986年被評定為省級文物保護單位后,虞姬墓的保護工作并沒有明顯進展。在王從效調任文化旅游局局長后,靈璧對虞姬墓的保護和開發利用速度明顯加快。

2007年,靈璧縣文化旅游局開始虞姬墓擴建維修規劃的相關工作,2010年1月占地近百畝的虞姬文化園一期工程破土動工。2012年5月,耗資5000萬元的虞姬文化園一期正式開園,虞姬長眠之地被賦予新的意義。

比如,在2010年1月舉行的奠基儀式上,時任靈璧縣委書記唐慶明就提出,力爭把虞姬文化園建設成為全國著名的4A級景區,并以此來打造全國優秀旅游縣城。

彼時,靈璧官方對虞姬文化園的期望不可謂不高:常年可接待游客20萬人次,年門票收入達500萬元,旅游總收入3000萬元以上,并對發展繁榮靈璧旅游產業、增加財政收入、夯實靈璧經濟基礎等方面發揮重要作用。

如今,虞姬文化園一期開園已4年多,但其門票年收入目前在百萬元左右,遠沒達到預期中的500萬元。至于早已列入規劃的二期工程何時能夠開工,官方目前尚沒有明確的時間表。

村莊

作為虞姬村黨總支書記,韓修文也盼望著二期工程能夠盡早啟動,為全村的脫貧工作帶來更多幫助。

韓修文及虞姬村村委會主任李愛義,自1994年就開始擔任現職,據他們介紹,他們村本來并不叫“虞姬村”,曾經名為“東風大隊”,大約在1980年前后改為現在的名字,“虞姬鄉”的鄉名也是后來改的。

現在的虞姬村是安徽省首批新農村建設示范村、市縣共建美好鄉村重點村、靈璧縣重點打造的文化旅游特色村,全村共有土地9010畝,耕地面積7536畝,人口5340人,以小麥和玉米種植為主,2012年農民人均純收入為6600元。

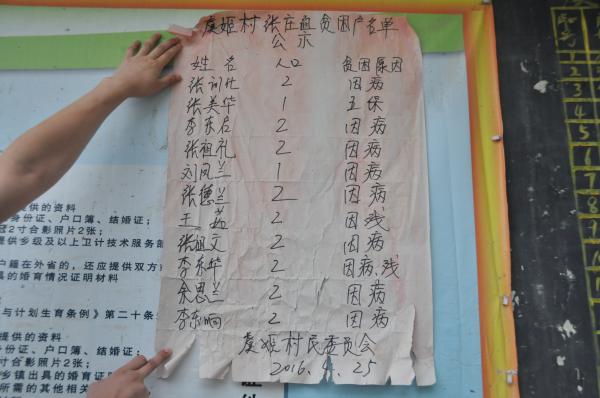

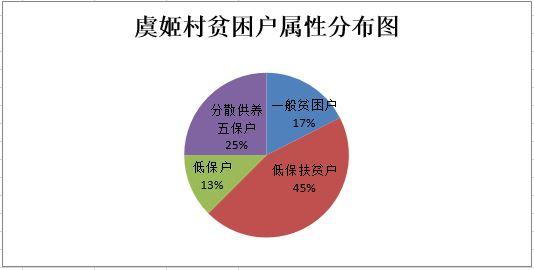

作為一個整體,虞姬村沒有列入靈璧的貧困村,但目前全村仍有40戶共122人的貧困人口。

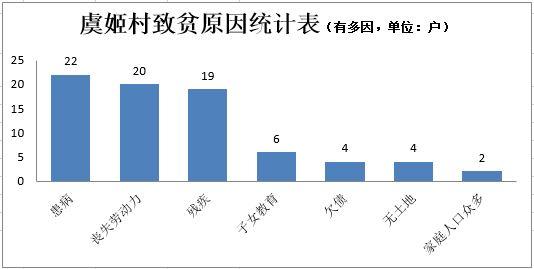

虞姬村兩委提供給“記錄中國”報道團隊的該村貧困戶最新統計表顯示,122人的貧困人口中,一半左右均因患病、喪失勞動力及殘疾等原因致貧。

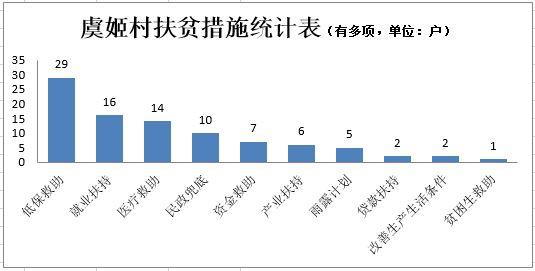

虞姬村致貧原因統計表(有多因,單位:戶) 。

“沒,兩個(兒子)都沒打工。”7月4日下午,當“記錄中國”報道團隊來到虞姬村84歲的村民余思蘭家時,她正坐在屋前的小板凳上。

灰色外套松散地裹著余思蘭瘦小的身軀,布鞋上紅色的繡花已被泥土磨成醬紫,右腳鞋上破了洞。墻面剝落的土墻吊著幾張撕碎的春聯,紅紙已經被雨水洗得發白。雖是下午,但不到三米寬的屋里就已漆黑。

余思蘭的兩個兒子因智力問題不能外出務工,也很少與村里人接觸。“他們家好多年以前就很困難了。”鄰居解釋道,“老人也有病,心血管病、高血壓都有。”

余思蘭耳背,一家老小靠低保和兩個智障的兒子做小工過活,一年收入僅幾千元,只能依靠政府兜底。這樣的貧困戶在虞姬村有十多戶。

也并非所有村民都沒有體會到虞姬文化園建設帶來的好處,張訓化(今年7月預脫貧)即在重建時做過栽花等園林綠化工作。

“一天工資70(元),做一天算一天。”從2009年起,張訓化在農閑時斷斷續續做了三年。

75歲的張訓化一家多難。孫子幾年前出過車禍,每年到上海復查兩次就要花幾千元的藥費,妻子王念翠因惡性腫瘤動過手術,二兒子患糖尿病,大兒子和小兒子也因為家里建房負債十多萬。

張訓化夫婦在四年前被定為低保戶,今年初定為貧困戶,漏洞是一年4000多元的低保遠遠補不上的。“2012年園子建好不用栽花了,活兒也就沒了。”老人嘆息道。

項目

事實上,僅就旅游資源來說,虞姬村已經是靈璧全縣9個旅游扶貧村中最具特色和優勢的村子了。

據靈璧縣旅游局辦公室主任丁建征介紹,2014年11月,國家旅游局等部門下發《關于實施鄉村旅游富民工程推進旅游扶貧工作的通知》,在全國范圍內征集“旅游扶貧村”。靈璧縣經過篩選,向國家上報了10個,最終有9個村子通過審核。虞姬、卓莊、彭黃等村,與安徽全省20個縣的56個村一起,共同入選第一批名單。

鄉村旅游富民工程旨在以增強貧困地區發展內生動力為根本,以環境改善為基礎,以景點景區為依托。大力發展鄉村旅游,增加農民就業、提高農民收入,集中力量解決貧困村鄉村旅游發展面臨的突出困難,帶動貧困地區群眾加快脫貧致富步伐。

彼時確定的主要目標是:到2015年,全國扶持約2000個貧困村開展鄉村旅游;到2020年,扶持約6000個貧困村開展鄉村旅游,帶動農村勞動力就業。力爭每個重點村鄉村旅游年經營收入達到100萬元。每年通過鄉村旅游,直接拉動10萬貧困人口脫貧致富,間接拉動50萬貧困人口脫貧致富。

2016年,安徽省旅游局等政府部門再次發文,除了將它們列為鄉村旅游扶貧重點村外,還確定了給予補助的方式。

目前,靈璧縣農委已牽頭制定包括鄉村旅游在內的全縣產業扶貧規劃初稿,縣旅游局也正在制定中長期旅游規劃,預計今年年底可以定稿。

而在此之前,和虞姬村一起被列為靈璧縣第一批國家級鄉村旅游扶貧重點村的漁溝鎮卓莊村、澮溝鎮彭黃村,其發展進度相對緩慢。但禪堂鄉大吳村則可視為一個能夠被借鑒的旅游扶貧案例。

據丁建征透露,大吳村建起了現代農業合作社,旗下的果蔬大棚每年可以為村里提供三五百個就業崗位,其中就解決了不少貧困戶的就業和收入來源問題。

而在虞姬村,從浙江溫州返鄉創業的農業產業化帶頭人張培,雖然也很想嘗試這種模式,依然擔憂著政策、融資及氣象災害等困難。

張培今年29歲,虞姬村當地人,不到20歲開始外出務工,主要從事餐飲業。10年時間積累了100萬左右資金后,2013年開始返鄉創業,在虞姬、漁溝等鄉鎮承包了幾十畝田地,從事果蔬大棚種植產業,并計劃成立靈璧浩園果蔬農業合作社。

張培在虞姬村的果蔬大棚,選址就在虞姬文化園斜對面。

張培的想法是,跟虞姬文化園合作經營,只要是文化園的游客,憑門票可享受一定折扣,在他的果蔬大棚中從事采摘及農家樂服務。

“現在的文化園規模不大,游客最多一個小時就逛完了,周邊也沒什么餐飲設施。”張培解釋說,“這樣的游玩難免顯得單調。如果管理部門愿意跟我們對接,讓游客逛完后再來我們這里采摘,吃吃農家樂,這不也拉長了產業鏈嘛。”

張培還透露,目前他的大棚已經向10名左右的村民提供了就業崗位。將來如果發展順利,他還會向更多村民、特別是貧困家庭優先提供工作崗位。

雖然仍處于發展的初步階段,張培對自己在虞姬村的項目依然看好。這種看好,部分來自于他對靈璧全縣歷史文化旅游資源的信心。

未來

包括虞姬文化園在內,目前靈璧的各大文化旅游項目還沒有取得較好的經濟效益。

王從效向“記錄中國”報道團隊解釋稱,文化旅游產業是一個投資大、周期長的行業,要以長遠眼光看待,不能以短期經濟效益作為評價標準。

丁建征也指出,旅游是個長產業鏈,不能僅看景點的門票收入,還要看旅游消費帶動的餐飲、住宿等行業收入。此外,文化旅游項目的建設還能提升城市品質,改善投資環境吸引招商。比如靈璧近年來開業的幾家中高檔酒店,就是在奇石園等景點建成后陸續入駐的。

在王從效、丁建征等人看來,雖然目前的發展形勢不盡如人意,但他們依然看好靈璧文化旅游產業的未來。

對這一未來一樣看好的,還包括虞姬村黨總支書記韓修文。他期待著虞姬文化園二期工程盡早開工,并帶動虞姬村貧困戶脫貧致富。

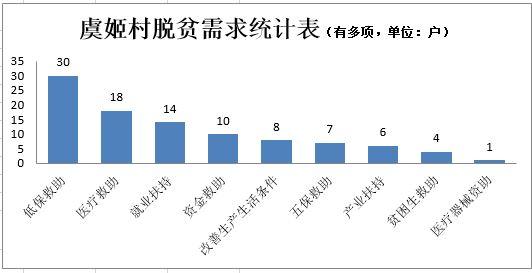

據韓修文介紹,目前虞姬文化園旅游扶貧的幫扶范圍涵蓋了十幾位村民。如園內的四名保安、三名保潔人員,現在家庭年收入在一兩萬元之間,已經不在貧困線邊緣。

通過旅游項目建設,為貧困人口提供就業崗位,解決收入來源,是旅游扶貧的基本模式。

如果二期工程進展順利,韓修文估計文化園可為貧困戶提供四五十個就業崗位,主要從事保安、保潔、餐飲等服務。而在建設過程中,村民也可以通過務工獲得收入。

此外,依據靈璧縣的現行政策,全縣貧困人口每人每年可享有不超過3000元的專項補助。這筆錢不會直接以現金方式發放給貧困戶,他們可以將其用于投資包括虞姬文化園在內的扶貧項目,并按期取得分紅。

但是,正如靈璧縣農委在其牽頭制定的“十三五”產業精準扶貧規劃(初稿)中所分析的那樣,“生態旅游和文化旅游雖然已經大力開發,但尚未形成氣候,景點建設缺乏吸引力,農民尚未感受到旅游發展所帶來的直接收益”,虞姬文化園二期工程何時能夠開工依然不為外界所知。

對于包括虞姬文化園在內的靈璧文化旅游產業發展所面臨的問題,一些專家學者也提出了他們的建議。

曾在宿州掛職的合肥工業大學經濟學院副教授束克東指出,靈璧文化旅游業的發展雖然面臨一些不足,但也有自己的優勢。

他指出,靈璧的不足在于其所在區域經濟欠發達,周邊地區人均GDP水平較低,文化旅游市場潛力有限;加上目前靈璧旅游資源的知名度并不高,其吸引域外游客的能力也就不強。

束克東還認為,盡管靈璧的自然景觀相對缺乏,但其擁有較為豐富的歷史文化資源,而這些資源往往是獨一無二的,具有不可替代性。政府和企業如果能夠加大投入力度,對這些資源加以保護和利用,并做好交通、餐飲和住宿等配套服務業發展,靈璧文化旅游產業的前景還是值得期待的。

城市文化規劃專家、北京諸夏城市規劃設計研究院文化發展顧問尹正鴻,曾前往虞姬村考察。他認為,虞姬文化園是一個文化旅游帶動文化建設的成功案例。盡管位置相對偏了一些,成熟時間可能會較長,但無論是對于打造文化還是開展扶貧工作都有著積極作用,中西部地區可借鑒這種模式。

同時,尹正鴻也指出旅游扶貧的開展不能盲目。既要逐步改善周邊鄉村地區的環境,也要將產品設計融入當地文化。

尹正鴻認為,項目的規模可以不大,但一定要有特點,“可以通過傳統戲曲、地方演義項目、農家院、博物館等把文化民族的東西展示出來。”

對于如何將文化旅游和扶貧工作結合起來,中國科學院地理科學與資源研究所研究員鐘林生則強調,“現在同類產品太多,農家樂遍地開花,最終要靠市場,還是得做出特色。”

他認為,政府應該在規劃階段邀請專家等權威人士為當地旅游發展定好位,“做好前期方案設計和后續服務的咨詢很必要。”

而在組織階段,政府應有序引導村民,如組織農家樂協會,將服務細化,把特色菜品、特色采摘分區域規劃,同時加強價格規范化和標準化管理。

“貧困戶沒有旅游參與能力,就只能干一點苦力活,所以政府培訓很重要。”鐘林生指出,應將旅游扶貧和精準扶貧相結合,使貧困戶“從不想服務到想服務,從想服務到會服務”。

事實上,對于專家學者提出的這些建議,包括靈璧縣旅游局、虞姬村兩委等在內的旅游扶貧業務部門基本上也是知曉的。

他們面臨的問題是:時間緊,任務重,人手少,標準高。

據丁建征反映,其所在單位靈璧縣旅游局,包括局長在內只有5名在編公務員,“要做的事太多了”。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司