- +1

帶娃換個角度看中國,沒有比這部豆瓣年度最高分紀錄片更好的了

帶娃換個角度看中國,沒有比這部豆瓣年度最高分紀錄片更好的了! 原創 橘子 小花生網

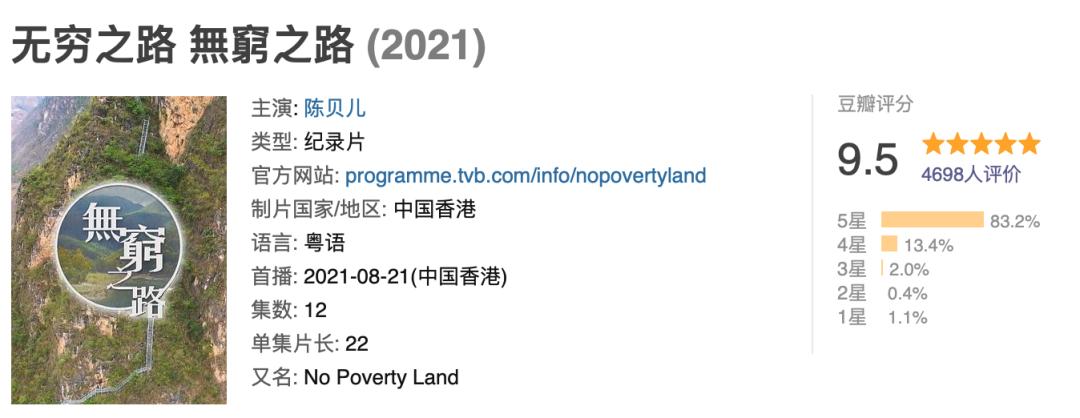

橘子:最近在搜羅好看的影視資源時,發現了一部新紀錄片叫《無窮之路》,豆瓣評分高達 9.5 分,應該是這半年評分最高的電影了。

看到這個片名,你能猜出紀錄片講的是什么嗎?

這部紀錄片講的是“扶貧”,而《無窮之路》這個片名則是個巧妙的雙關。

這“無窮之路”的第一層含義,就是指消除貧困之路。

這里需要補充一個知識點,2012年我國的貧困人口數量高達 1.28 億,相當于日本的總人口。8年多以來,通過一系列的政策,我國實現了農村貧困人口全部脫貧,絕對貧困現象歷史性消除,創造了人類減貧史上的奇跡。

而第二層含義就是說,這條“扶貧”之路道阻且長,還遠遠沒有走到盡頭。

“扶貧”這個話題很大很重,大多數情況下都是出現在官方新聞里,但《無窮之路》卻把這個題材做得真實親切,這也是它出圈的原因。

《無窮之路》是香港TVB最新制作的一檔專題紀錄片,主持人陳貝兒與4名攝制組伙伴一起歷經3個月,跋涉幾千里,穿梭全國6個省,走入曾經的十個深度貧困縣最深度貧困的地區。

從南邊的熱帶雨林出發,到云貴高原大峽谷……

再由偏遠的少數民族自治州走到大西北、戈壁沙漠,最后進入青藏高原……

這部影片的最大特點是,樸實真誠,拍攝風格也相對客觀、平實,沒有什么假大空的套話,也沒有刻意煽情的片段。

就是真實地進入一個個村莊和家庭,聽聽當地人說說曾經的故事和現在的變化。

對啦,這部紀錄片還采訪到了年初爆火的國產電視劇《山海情》中的原型人物謝興昌。

還有已經成為旅游扶貧、網紅效應代名詞的丁真。

因此,這部紀錄片既是一個帶孩子了解我們國家更多面的好素材;又具有一定的教育意義,讓孩子更懂得珍惜當下的生活。

話不多說,下面我們就走進這部紀錄片來看看!

1

世上,還有這樣的路

先給大家看一張圖。

這是一條懸崖上的藤梯,正在攀爬藤梯的是背著書包,準備去上學的孩子們。

是不是看著令人膽戰心驚的,但在2016年以前,這里的孩子就是爬著這樣危險的藤梯上學、下學的。

這里就是位于四川省涼山州阿土列爾村,也被形象地稱作“懸崖村”。

懸崖村位于海拔1500多米的懸崖峭壁之上,山體陡峭,即使是半條車道也無法修建。這里村民上山下山的唯一方法,就是一條藤梯。

對于這里的村民來說,每次出門就是一次把腦袋別在褲腰帶上的艱巨挑戰。稍有不慎,一腳踩空便是萬丈深淵……

這種路,成年人走起來都困難,更別說孩子了。

聽當地人說,小朋友想要上學,早上五點就得起來,哪怕是這樣,到達學校的時候,天也已經黑了。也因為這樣,很多孩子到了十二、三歲才開始上學。

因為地理條件惡劣,交通不便,懸崖村一直到90年代都還沒有通水電,村民還是靠天吃飯,靠著自家田地養活,一個月收入只有幾百塊。

如果想把種好的東西拿到山下賣,還會被狠狠地壓價,有時甚至能壓到一半。因為人家知道你從那么險峻的懸崖上爬下來,根本不可能再背回去。

2016年,為了解決“懸崖村”上下山的問題,由政府出資,村民出力,硬生生地在懸崖上搭起了一條“天路”。

村民和工人們通過純人力,搬運了 120 噸鋼管上山,一級一級地從山底搭建到山頂,一共 2556 級。

“藤梯”變成了“鋼梯”,確實比以前方便、安全很多了。但是依舊是一段非常艱難的路。節目組一行人,從早上7點鐘開始爬,用了四個小時才走完全程。

通路之后,基礎設施就能順著鋼梯“連接”到了村里了:自來水、電纜、4G信號……

這代表著,這個曾經邊緣閉塞的懸崖村,終于開始跟外面的世界慢慢聯通。

不僅如此,許多當地的青年人開啟了直播,宣傳當地的美景特產,吸引更多人走進懸崖村,懸崖村也一度成為國內旅游的網紅打卡景點。

這是懸崖村“通路”的故事,還有一條路,險峻程度不輸“天梯”。

雖然不掛在懸崖峭壁之上,但在奔騰的怒江之上。

這水流夠湍急吧!用萬馬奔騰來形容也不為過……

怒江大峽谷,因為地殼落差大因此水流湍急,但作為旅行目的地來說,確實是壯觀。而且除了奔涌的怒江,兩岸的高黎貢山和碧羅雪山也是奇峰秀嶺中的一絕。

但對于生活在這里的人來說,這樣的環境幾乎極大地限制了他們與外界的交流。

以前,怒江境內上山沒有公路、過河沒有大橋。

要上山只能走險象環生的原始山路,要過河就更嚇人了,只能坐滑索。

滑索,是村民們渡江的唯一交通工具。借助一根鋼筋和兩岸的落差,人從這一頭滑到那一頭。滑的時候腳下是洶涌湍急的河水,如果掉進水里,就是尸骨無存。

而且在滑的過程中手和臉千萬不能碰到鋼筋,不然就會被擦得皮開肉綻。滑索給村民們帶來了極大的不便,而且孩子老人根本沒辦法出行。

這里真的先要夸夸主持人陳貝兒了,這一路上再苦再難,也還是要堅持體驗當地人真正的生活。

這個驚險的跨江索道,她也親身嘗試了一下。也是因為這樣,我們才有機會隔著屏幕感受這種交通方式給當地人帶來的困擾。

好在這一切都已成為了歷史。

2016年,云南省開始進行“溜索改橋”大工程,數年間投資超過20億,建了199條過江大橋,取代境內全部過江溜索。

才體驗過“溜索”的陳貝兒,站在橋上,也不住發出了“一步跨千年”的感嘆。

2

世上,還有這樣行路的人

先給大家看一個短視頻,視頻中的“懸崖飛人”叫拉博。

還記得我們懸崖村的天梯嗎,這個男孩上山只需要半小時,下山只要15分鐘,所以被稱為“懸崖飛人”。

拉博就出生在懸崖村,也長在這里。

根據當地習俗,作為家中最小的兒子,他承擔起了留在村子里照顧父母的責任。

拉博很質樸可愛,當陳貝兒像姐姐一樣拍了拍拉博夸贊他“很孝順”時,小伙子也像是回禮一樣,很害羞地拍了拍陳貝兒說“就是必需的,必須的”。

拉博比較幸運,8歲就上學了,不過他上學時還是危險的藤梯。

等到長大了,他不僅承擔起了照看老人的義務,也和村里的年輕人一起,擔起了修建“天梯”的重任。

但光是修天梯,還不夠。要徹底中斷懸崖村的貧窮,需要從根源解決問題。而懸崖村的根源,還是在懸崖。

2020年,拉博和村民們一起,搬到了山周邊縣城的政府安置區里,只需要交1萬元,就可以擁有一套新房。

要知道,他以前生活的地方,是這樣的。沒電沒網,一家幾口人擠在黑乎乎的房間里……

他說,在夢里都沒見過現在這樣的房子。因為以前從來沒見過,所以也夢不到。搬進新房之后,有很多天他都不敢相信,這個房子是自己的。

其實聽到這些話,還挺令人心酸的。作為長期生活在城市里的人,我們很多習以為常的東西,其實對很多人來說可能是一種奢侈。

不過現在的拉博,不僅有了更好的生活環境,也有了一份自己喜愛的事業。

他從小就愛在山上跑來跑去,探遍了山上好玩的好吃的,因此這位“懸崖飛人”現在是一名戶外教練,就在懸崖村做向導。

如果大家有一天那里旅游,說不定就能碰上他哦!

第二個要給大家介紹的人,叫鄧前堆。他也有一個外號,叫“溜索醫生”。

那么危險的怒江滑索,病人根本沒辦法滑過來,因此當地人生病了,需要靠醫生出診。鄧前堆就是這樣一位醫生,他在這條滑索上,滑了37年。

其實,村里曾經招過7位村醫,但因為環境過于惡劣,5位醫生都走了,只有鄧醫生還一直堅守在崗位上。

他的堅守,其實是因為對師父的承諾。鄧醫生年輕時生過一場病,是師父治好了他,從此他就開始跟著師父學醫。也答應,要堅持在這里治病救人。

帶著醫者仁心的傳承,鄧醫生真的就堅持穿行水流湍急的怒江上,在這個村子里行醫了37年。

在這條滑索上,他也遭遇過危險時刻,至今他的腿上都有深深的傷痕。不過,哪怕到了今天,他還是說:“只要我身體還可以,我會一直堅持下去。”

慶幸的是,溜索的時代終于過去了,現在的“溜索醫生”不用在冒著生命危險出診了,他可以安安心心坐在診所里等待病人。

《無窮之路》拍攝的本來目的,是讓香港人了解不為人知的內地扶貧故事,但實際上,我們作為內地人很多時候對片中的這些人和事,了解的也很少。

片中這些質樸又堅持的人,真的讓人非常感動。

3

最難建的,是教育的路…

要致富,先修路。

這句老話我們都聽過,但這條路不只是地理上的,更是精神上的。因此,除了搞好交通之外,教育才是解決貧困問題的重中之重。

而這里說的教育問題,可能和我們平常理解的不大一樣,在這部紀錄片里,我第一次聽到這樣一個概念叫“直過民族”。

什么意思?

所謂直過民族,就是直接由原始社會跨越幾種社會形態,過渡到現代社會的民族。

很多地區因為長時間的封閉,不僅阻斷了經濟發展的道路,也封閉了居民的眼界和思維,社會形態也一直停留在原始的狀態,云南怒江地區就是一個直過民族聚集地。

要知道在上世紀五十年代之前,這里很多地方還都處于原始社會或者奴隸社會。這里的孩子甚至對時間都沒有什么概念。

比如,問他們是多久出生的,他們不知道年月,只能回答說是下雨天出生的。

因此,這樣的孩子要接受的不僅僅是文化知識教育,甚至還要從最基本的生活習慣開始培養。

不僅如此,因為這些孩子的父輩也普遍沒有接受過什么教育,因此對于教育非常忽視。

在家長的觀念里,上學沒什么用。

男孩長大了,就出門打工。女孩長大了,就趕緊嫁人。他們不明白讓孩子讀書能有什么好處。

而且如果孩子去讀書了,就意味著家里就少了一口人,一個勞動力。因此每年這里都有超過1000個孩子輟學。

但是,如果孩子就這樣走向社會,男孩大多數只能出門打工賣體力,有些甚至會走向犯罪。

而女孩則早早嫁人生子,不僅一輩子辛勞,萬一遇人不淑,更是悲慘。他們依舊會重復著父輩窮苦落后的命運。

為了改變這種代代相傳的“貧困基因”,必須讓孩子接受教育。

因此,學校的老師就只能一個一個上門去說服。怒江當一所普職教育融合技術學校里的學生,就是這么一個個被勸來讀書的。

但哪怕是勸來了,孩子們自己還是會跑。

這些孩子從來沒有過學習的習慣,在山里自由慣了也受不了學校的束縛。而且他們根本聽不懂普通話,也不識字,要學習更是困難重重。

因此,除了文化課,學校開設了多門職業技能課,至少讓這些孩子能有一技之長,能多一種選擇。

片中一個小男孩,曾經是翻墻大王,老師一不注意就跑走了……

后來他慢慢適應了學校的生活,也參加了茶藝課的學習,竟然慢慢地有了責任感,成了“小隊長”,帶領大家上下課。

有一次他甚至把自己泡好的茶,一路端到了老師辦公室,給老師品嘗。

還有一個笑起來非常燦爛的女孩,剛來學校時老師問她畢業以后的計劃,她說“嫁人唄,還能做什么”。

現在,她找到了生命的另一種可能,她希望自己能練好廚藝,開一家小店。嫁人這件事,再說吧。

這些例子當然令人欣喜,但對于這里的老師來說,面對的失望和無奈會更多。對于這些孩子來說,進入學校就是進入一個全新的世界,太難了…所以還是會有不少孩子中途放棄。

畢竟要改變這一代人的觀念,還有很長很長的路要走。

但只有這一代人的觀念改變了,下一代,下下代才會越來越好。就像片中的老師所說,這些事,總要有人來做,我們不做,誰做呢?

看來要實現真正的“無窮”之路,真的還有“無窮”的路要走。

通過這部紀錄片,我們至少看到了在官方報道里,那些脫貧數字背后的意義。

……中國目前已實現了接近一億人口的脫貧,盡管聽上去十分宏大,但數字終究是蒼白的,它的留白太大,以至于我們有時無法切切實實地感受這數字背后,有多少孩子早已實現了教育自由,甚至可以在放學的時候拿著一支雪糕歡快地走回家;有多少走出大山務工的年輕人早已不用自己的雙腿盤延六里山路;又有多少老人,生了病不需盲目採食山間野藥,就地便能得到基本醫療……

你去過這些地方嗎,看過這個記錄片嗎?

在留言區分享你的感受吧!

原標題:《帶娃換個角度看中國,沒有比這部豆瓣年度最高分紀錄片更好的了!》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司