- +1

“營轉非”、規范“公參民”,都遲來了幾年

?導語

最早,家里有個先生,一個民辦學校就開起來了。現在隨著時代變遷,民辦學校申請流程被拉長,申請條件愈發嚴苛。根據教育部公布的數據顯示,2020 年民辦學校出現了 20 年以來的首次縮減,難以為繼的教培機構數量同樣不計其數。作為社會主義教育事業的重要組成部分,民辦教育此時正在經歷什么?民辦學校和教培機構之間又有哪些聯系?

01

民辦教育曲折開場

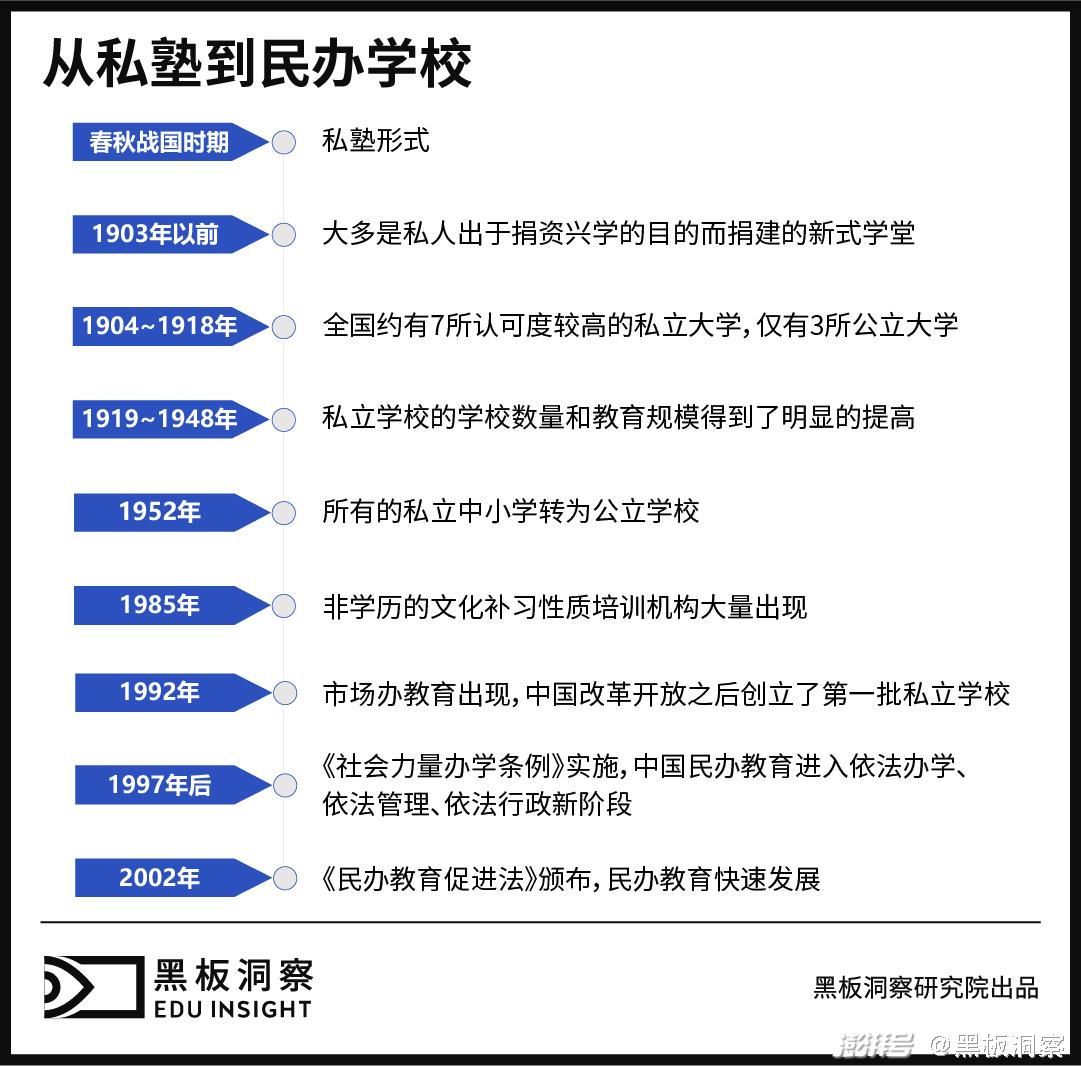

舊時私人所辦的學校被稱為私塾,后稱為學堂。新中國成立之前,民辦教育在我國擔任著較重角色。1952 年,中央政府提出辦學指示,要求將所有的私立中小學轉為公立學校,中國私立教育因此在歷史舞臺中消退了一段時間。

直到 1992 年,中國共產黨第十四次大會上指出,“鼓勵多渠道、多形式社會集資辦學和民間辦學,改變國家包辦教育的做法。”次年,中共中央、國務院頒布《中國教育改革和發展綱要》,規定改變政府包攬辦學的格局,逐步建立以政府辦學為主體、社會各界共同辦學的體制。中國出現了改革開放后第一批私立學校。除此前存在的民辦學歷教育外,民辦教育推進到中、高等職業教育和職業培訓領域。

1997 年,《社會力量辦學條例》實施;1998 年,民辦教育立法工作開始;2002 年,《民辦教育促進法》頒布……民辦教育發展逐步進入規范化快速發展階段,江浙一帶等個體經濟較為發達的地區發展更為迅速。但與此同時,國家開始著力發展公辦教育,公辦學校教師待遇得到明顯改善,民辦學校吸引力逐漸喪失,相應生源開始減弱。

轉機出現在 2011 年,從中央到地方開始重新重視民辦教育,教育部著手清理不利于民辦教育的歧視性政策,出臺《教育部關于鼓勵和引導民間資金進入教育領域促進民辦教育健康發展的實施意見》,健全以政府投入為主,多渠道籌措經費的教育投入體制。部分地區還為在校生及任教老師發放補貼。民辦教師與公辦教師待遇逐漸平衡,公辦學校教師到民辦學校支教,還可保留原有的身份、檔案。公辦學校舉辦或者參與舉辦民辦學校。明確民辦教育是社會主義教育事業的重要組成部分。

02

民辦學校“難辦”

以 2002 年《民辦教育促進法》的通過為標志,一定程度上反映了新時代民辦教育的受教育者的關注重點已從傳統的對民辦教育在量上的需求轉變為對質的追求。民辦學校申請設立門檻相應增高。

根據《北京市中小學校辦學條件標準細則》(小學部分)所示,對于小學文理學學習、藝術、體育與健康、綜合實踐活動、現代教育技術、圖書配置等硬件設施建設均有要求。僅小學科學教學設備配置標準就有 167 項,最少數量需達到 1736 個。舉辦者前期投入增加,且其在籌備設立期內不得招生,但是教師、場地、該有的硬件設施一樣都不能少。

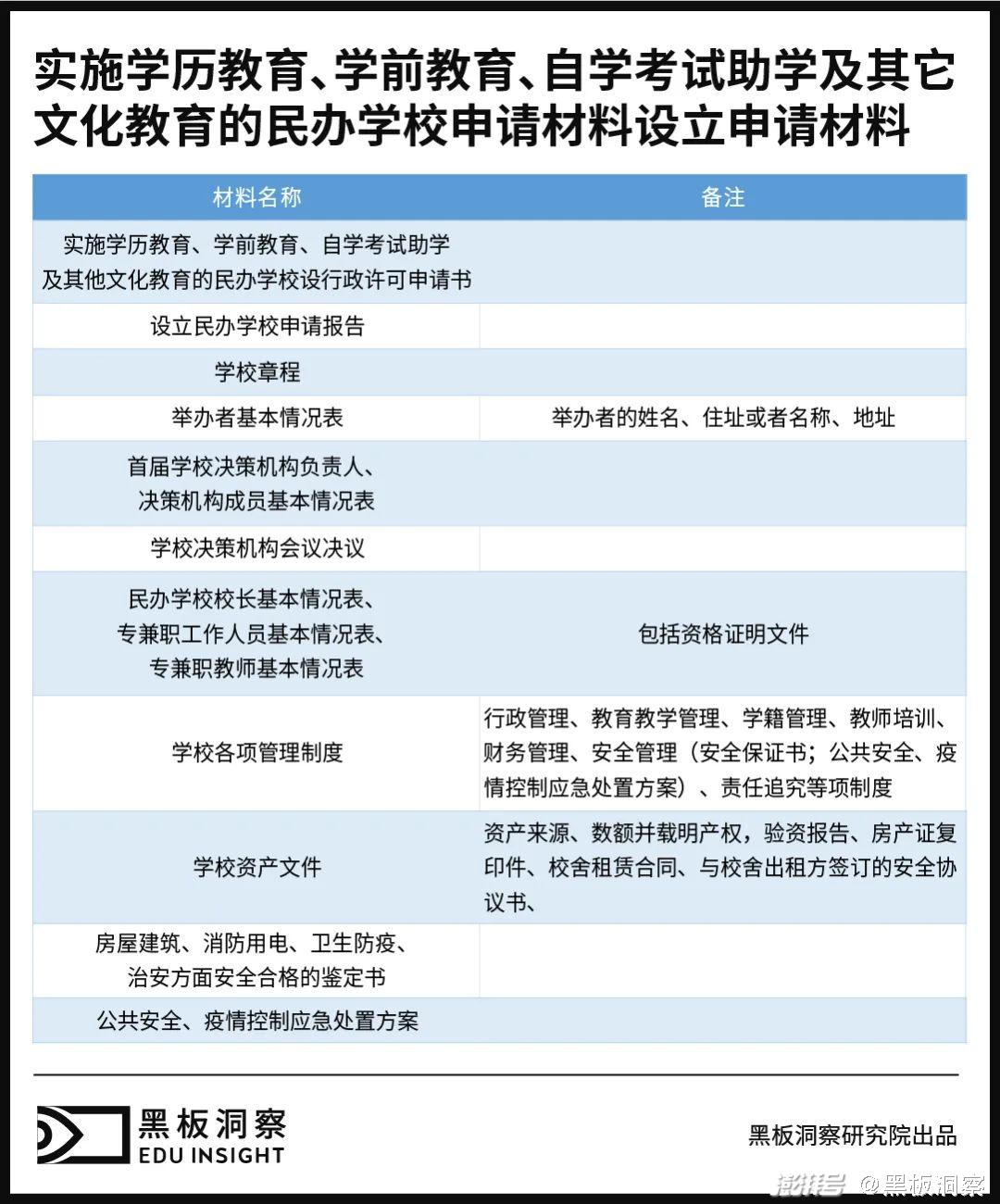

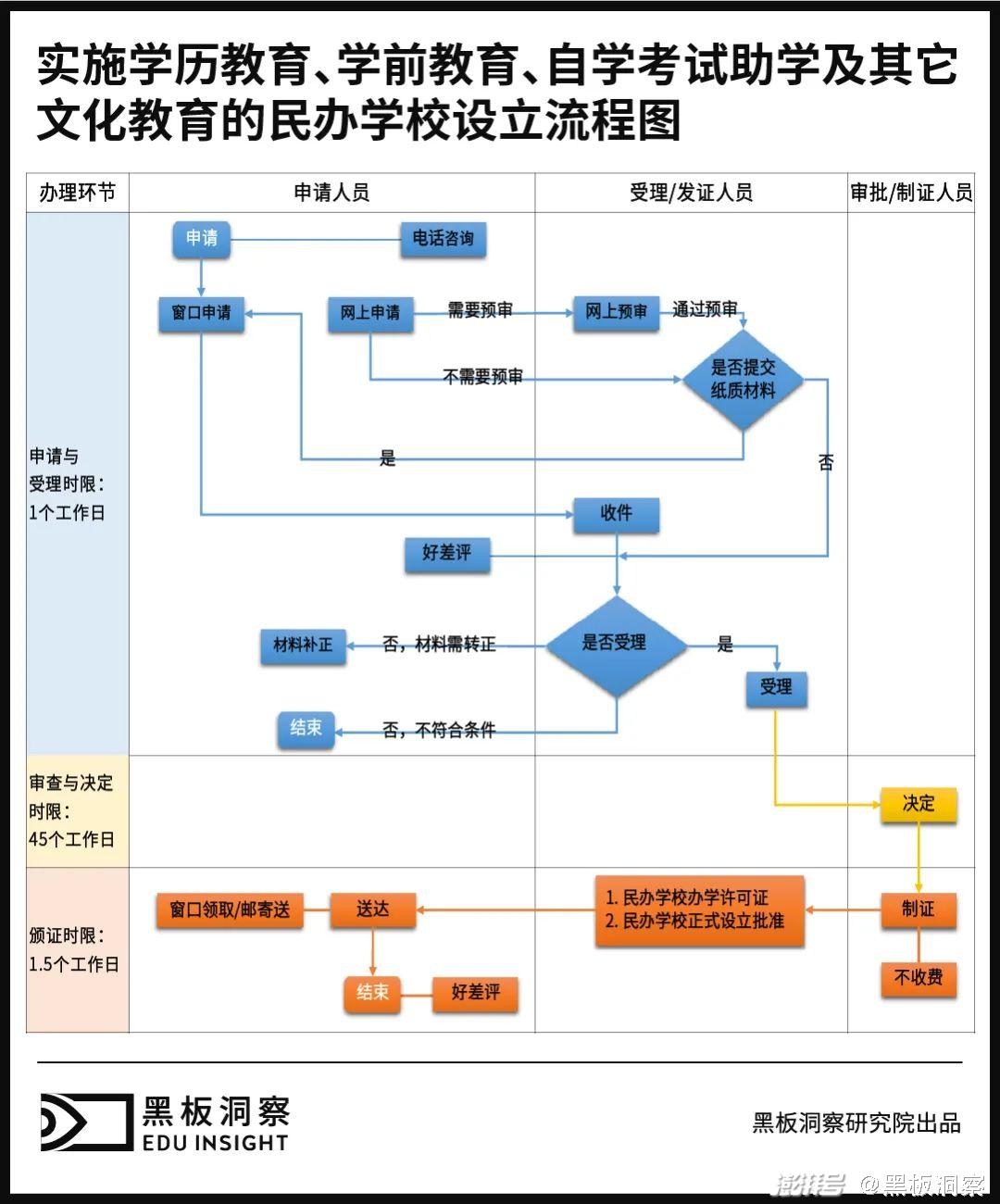

提交 11 大項資料只是申請設立民辦學校的第一步。一般情況下,申請審查時間在 45 個工作日。民辦學校除要提交上述材料外,還需要到各部門進行備案,如民辦學校決策機構組成人員備案、民辦學校學籍和教學管理制度備案、民辦高校招生簡章和廣告備案等等。申請通過后會下發民辦學校辦學許可證和民辦學校正式設立批準書。

民辦學校繁瑣的籌備和審批流程,一定程度上改變了其粗放式增長的趨勢,逐漸實現了“良幣驅逐劣幣”,規范了市場秩序,有效減少民辦學校跑路情況發生。伴隨著資本加碼入場,民辦學校教育質量得到提升,尤其是在中小學階段,能夠吸引清北等名校畢業生加入,也時有公辦學校教師被高薪挖走。

03

教培機構是民辦學校,但不能被稱之為學校

《民辦教育促進法》第六十五條指出,“本法所稱的民辦學校包括依法舉辦的其他民辦教育機構”。民辦學校包括實施學歷教育、學前教育、自學考試助學、其他文化教育的民辦學校及民辦教育機構,以及實施以職業技能為主的職業資格培訓、職業技能培訓的民辦學校及民辦教育機構。

但政策定義之間存在錯位,作為“其他教育機構”的教培機構,卻沒有被全部統計在年度全國教育事業發展統計公報中的教育機構內(如 2020 年教育培訓機構已經超過 23 萬,但公報顯示全國各級各類民辦學校共 18.7 萬所)。且大眾普遍認為民辦學校與教培機構存在區別。

同時細讀《北京市民辦教育培訓機構辦學標準(暫行)》后,我們發現,民辦教育培訓機構具體申辦條件與民辦教育學校有細微差距。教育培訓機構無需如上述中小學設立標準一樣,做到“面面俱到”。但其對教育培訓機構負責人學歷情況、經費保障等方面要求更加細致規范,嚴防中小型教培機構“跑路”情況發生。

未經批準,民辦教育培訓機構名稱中也不得含有“大學”“學院”“學校”“高中”“幼兒園”等可能對公眾造成誤解或者引發歧義的內容和文字。民辦學校的實際定義隨著約定俗成的習慣而產生了具體變化。

義務教育是公益事業,民辦教育不能例外

如果從“民辦教育是社會主義教育事業的重要組成部分”這一整體角度看,那么近期義務教育階段的學科類校外培訓機構實施“營轉非”工作也有跡可循。早在 2016 年,我國就提出禁止舉辦營利性的義務教育民辦學校。義務教育是公益事業。國家出資舉辦義務教育,如果營利性義務教育民辦學校通過辦學獲得營利的同時,還在享受國家財政資金支持,不符合社會公平的原則。

值得注意的是,時任教育部副部長朱之文曾明確表示,目前我們國家已經審批設立的民辦義務教育學校沒有一所是營利性的,即使是收取較高學費的民辦中小學也不是營利性的。曾經的“禁止審批”與如今的“營轉非”,工作實施難度顯然不在一個量級。作為官方意義上的“民辦學校”,教培機構應該預想到“營轉非”是義務教育階段教學必經之路。但發展迅猛的校外培訓機構早已獨樹一幟。

規范“公參民”亦有跡可循

9 月 1 日起,新修訂的《民辦教育促進法》實施,規范“公參民”學校工作。規定實施義務教育的公辦學校不得舉辦或參與舉辦民辦學校,其他公辦學校不得舉辦或者參與舉辦營利性民辦學校。要將公辦、民辦教育做出明顯劃分,保證國家教育體系統一性,穩固公辦教育資源。

一般情況下,“公參民”學校都為“有余力”的公辦學校開展,或有較高知名度、或有優質的教學資源。公辦學校教師流動到民辦學校,雖然保證了民辦學校的教學質量,但也在一定程度上造成了公辦學校教學資源稀釋。

規范“公參民”后,民辦學校有三條路走。一是符合“六獨立”要求(即獨立法人資格、校園校舍及設備、專任教師隊伍、財會核算、招生、畢業證發放),可獨立舉辦民辦學校;二是轉為公辦學校;三是終止辦學。

對于教育培訓機構而言,能夠和公辦名校牽扯上關系的,也就是在校老師加入云云。六年前,教育部曾出臺《嚴禁中小學校和在職中小學教師有償補課的規定》,同樣也是在防治公辦教育資源流失,切斷學校與教育培訓機構之間的“聯系”。

結語

1997 年開始,民辦教育規范道阻且長。如今,教培機構的官方稱呼為校外培訓機構,教育部試圖通過“校外”二字,將培訓機構和民辦學校區分開來。已經形成自身品牌的民辦學校也不再需要公辦力量參與辦學。校外培訓機構、民辦學校與公辦學校之間劃分越來越明顯。但三者在義務教育階段又同時受《義務教育法》制約,校外培訓機構還屬民辦教育范疇,所以無論是近期校外培訓機構“營轉非”還是規范“公參民”學校,均有跡可循,只不過是遲來了幾年。

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司