- +1

歐洲各國識字率的上升是如何影響啟蒙運動的?

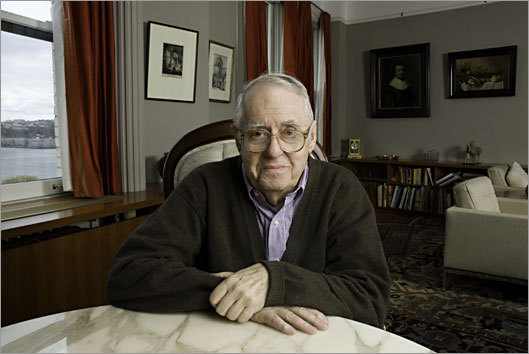

【編者按】2015年去世的彼得·蓋伊被認為是“美國首屈一指的文化史學家”,他的著作在中國也出版了多部,包括五卷本《布爾喬亞經(jīng)驗》第1卷《感官的教育》,《啟蒙時代(上)》。日前,《啟蒙時代(下)》也已由北京世紀文景出版。《啟蒙時代》上下兩卷以100萬字的篇幅,為讀者呈現(xiàn)了18世紀英國、德國、法國、美國的思想文化思潮如何相互交往、影響、融合,并形成合力。

本文選自該書,講述了識字率上升對啟蒙運動的影響。

文人共和國繁榮昌盛的首要條件就是要有廣大的閱讀公眾;只有擁有廣大的讀者,作家才能擺脫任性專橫的贊助人,自由決定自己的題材,確立自己的獨特風格。盡管閱讀習慣很難判定,統(tǒng)計資料缺乏且難以索解,但有證據(jù)表明,啟蒙時代已經(jīng)形成了廣大的讀者群體。在日內(nèi)瓦和荷蘭共和國等加爾文宗國家,民眾求知欲旺盛;在英國,朝氣勃勃的清教徒在17世紀時即已成為龐大的讀者人群。在休謨和伏爾泰時代,這些國家的讀書風氣日益濃厚。1781年,塞繆爾·約翰遜把英國人稱作“讀書的民族”,這樣的夸大其詞并不出人意表,因為這還算是有節(jié)制的。一年后,一位十足的親英狂、瑞士旅行家卡爾·菲利浦·莫里茨欣喜地發(fā)現(xiàn)人人都在閱讀以多種廉價版本再版的英文名著;他的女房東,一位裁縫的孀婦,在讀彌爾頓的作品,而且在莫里茨看來,她能讀懂彌爾頓。

其他國家的識字率也有了大幅提高。在法國(從結(jié)婚證書上的簽名判斷),成年人識字率從1680年的40%上升到1780年的70%。中產(chǎn)階級自命不凡的優(yōu)雅曾為莫里哀提供了豐富的喜劇素材,如今開始被人們視為理所當然。租借圖書館誕生于18世紀,在外省城鎮(zhèn)和巴黎,租借圖書館如雨后春筍般出現(xiàn)。路易十六統(tǒng)治時期,里昂的公共圖書館自豪地擁有55000多冊藏書。在其他城市,雄心勃勃的市長們收集并公開展出豐富的私人收藏;大學和地方私立學校的圖書館每周開放好幾天,以滿足人們?nèi)找嫱⒌拈喿x需求。文學社團紛紛出現(xiàn),18世紀60年代之后發(fā)展尤為迅猛;有教養(yǎng)的外省人租用閱覽室,訂閱新式期刊,成套購買狄德羅的《百科全書》。德國人的教化雖然遲緩,但也在向前推進:1762年,維蘭德欣喜地發(fā)現(xiàn)“讀者人數(shù)穩(wěn)步增長”。到18世紀末,俄國和倫巴第的貴族中仍不乏文盲,但在西歐,文盲主要存在于下層社會。

當然,單純的識字其實沒有多大意義。數(shù)百萬法國人會寫自己的名字,通常還能寫點兒其他東西,但沒有多少人能閱讀通俗刊物,更不用說哲學讀物。1762年,盧梭出版《愛彌兒》和《社會契約論》之年,一部關(guān)于公共教育的匿名著作(作者可能是狄德羅)估計,法國只有不到10%即180000名7-18歲的兒童接受過起碼的學校教育;其余的適齡兒童只有少數(shù)接受過一些初步訓練,他們被永遠擋在嚴肅文學的門外。在德意志,漢堡、萊比錫等少數(shù)繁榮的商業(yè)城市,擁有一定規(guī)模的讀者群,有一些小出版社為不大的閱讀需求服務(wù);但這樣的城市少之又少,其他德意志邦國的讀者人數(shù)微不足道,盡管他們在社會上屬于重要的少數(shù)人。德國出版商靠烹飪書、歷書和法語語法書贏利,歷史、科學和哲學書籍的印數(shù)很少超過500冊。雖然各種通俗百科全書售出了成千上萬冊,但18世紀80年代末,歌德作品集的第一版僅有區(qū)區(qū)600訂戶。無怪乎德國作家自己就認定條頓民族的教化事業(yè)舉步維艱。

英國的情形要好得多,但仍有很多窮人是文盲,他們即使能進入慈善學校,也只學會讀宗教小冊子或感傷小說。盡管有不少咖啡館和租借圖書館,也只有極少數(shù)英國人曾讀過一份報紙或一本文學書。法國大革命時期,伯克估計,嚴肅讀物的讀者人數(shù)大約只有80000人。約翰遜所謂的“讀書的民族”看來屬于意氣風發(fā)和聳人聽聞之辭。

不過,姑且不論18世紀的閱讀水平如何,其讀物數(shù)量始終不斷增長,閱讀公眾的構(gòu)成和趣味也發(fā)生了變化。學者與普通讀者之間的較量最早出現(xiàn)于文藝復興時期的意大利,此時已波及西歐各地以及西歐的文化前哨北美殖民地。學者在這場較量中敗下陣來。樸實無華的風格——這種風格并非清教和衛(wèi)斯理宗牧師所獨有,也是哲學傳播者的標志——取代了矯揉造作、繁復華美的風格;合理明晰成為好作品的公認標準。英國和法國的詩人、劇作家贏得了古典作家般的顯赫地位:18世紀的文學學者編訂這些名家的作品,其態(tài)度之虔誠不亞于古典學者對待希臘羅馬的大師。此外,英語和法語最終在18世紀發(fā)展出完善而復雜的形態(tài),編撰權(quán)威語言詞典不僅可取而且可行。

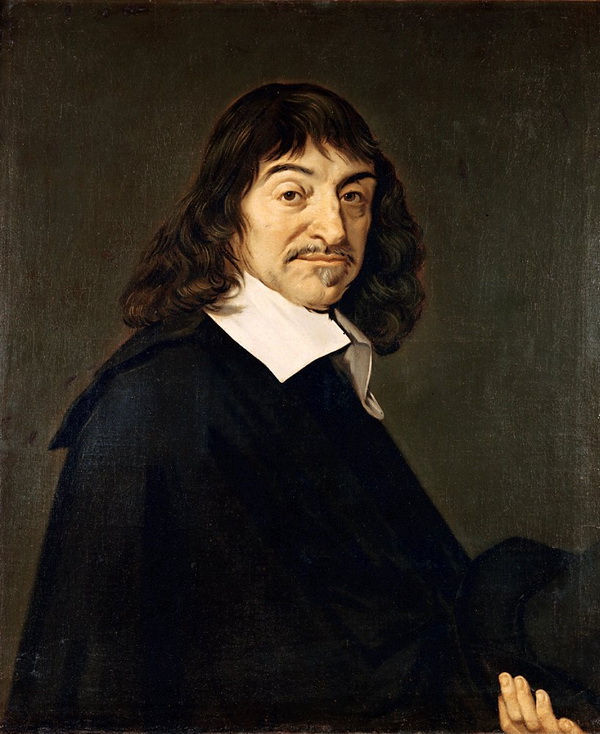

這些不可逆轉(zhuǎn)的新現(xiàn)象導致了一個重大后果(同時也是間接起因):拉丁語的沒落。16世紀,法國出版的書籍中每3本中就有2本使用拉丁文(德國的比例更高);到18世紀80年代,相應(yīng)的比例完全改觀,法國每出版20本書,德國每出版11本書,才有一本是拉丁文的。“博學者”(érudits)促成了這種轉(zhuǎn)變。16世紀的歷史學家和哲學家大多專門為有學識的讀者寫作;17世紀,霍布斯和笛卡爾嫻熟地使用本國通俗語言撰寫出最重要的著作。啟蒙哲人完成了這場語言革命。1688年,克里斯蒂安·托馬西烏斯在萊比錫大學用德語授課,輿論為之嘩然;后來,他更加離經(jīng)叛道,出版文學和道德教育雜志《每月論譚》,創(chuàng)立了德國新聞業(yè)。

托馬西烏斯的德文文體拙劣,還夾雜著法文詞匯和佶屈聱牙的句式,但他的首開先河之功是無法抹殺的。作為托馬西烏斯的繼承人,德國“啟蒙學者”(Aufkl?rer)同英國和法國啟蒙哲人一樣樂于用母語寫作,不再有任何屈尊態(tài)度,到萊辛時代,他們已經(jīng)用德語創(chuàng)作出卓越的作品。

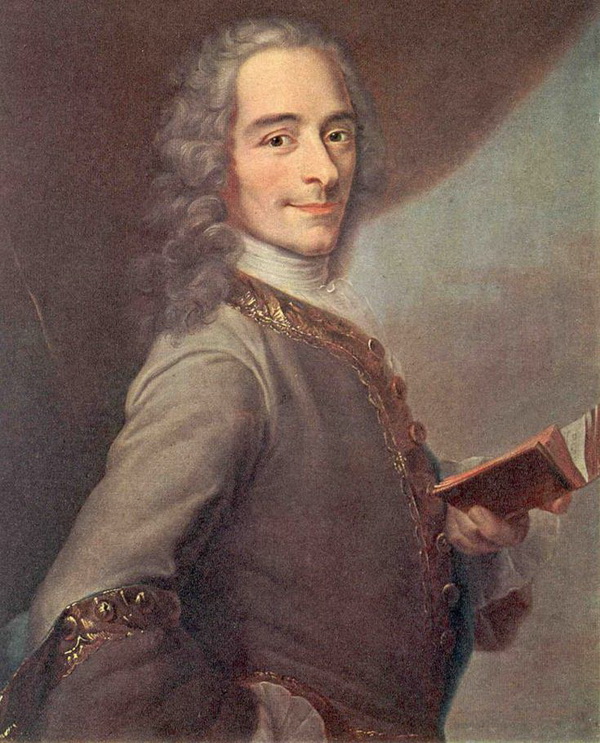

閱讀公眾人數(shù)有限的貴族化特征雖然有好處,啟蒙哲人卻發(fā)現(xiàn)這未必完全是好事。大多數(shù)人喜歡的是拙劣的小說、異想天開的游歷故事以及中傷他人的政治流言蜚語,這些讀物成為讀者大眾的主要精神食糧,他們也沒有表現(xiàn)出接受高雅精神食糧的意愿,這就意味著有成千上萬的讀者不會去讀啟蒙哲人的著作。因此,啟蒙哲人像古往今來一切有教養(yǎng)的人那樣,哀嘆大眾鑒賞力低下。伏爾泰對法國報刊撰稿人嗤之以鼻,稱之為文學界的“賤民”(canaille),狄德羅在《百科全書》中斥責大多數(shù)雜志是“渾噩無知者的飼料,胸無點墨卻信口開河者的談資”;“胸無點墨”云云,狄德羅指的是這些人不讀啟蒙哲人的大作。

18世紀的閱讀公眾雖然沒有文人希望的那么多,閱讀品味也較為粗俗,但幾個國家的讀者規(guī)模、財力和鑒賞力卻足以支撐一種文學體制:18世紀60年代,生計艱難的奧利弗·哥爾德史密斯愉快地表示作家無須再依仗大人物的鼻息,“除了公眾之外,他們?nèi)缃駝e無其他贊助人,而公眾基本上是和善而慷慨的主人”。他的樂觀有點超前,即便對于英國來說。不論英國還是歐洲大陸,正因為有買書的男女讀者,作家才得以走上追求獨立之路,因為收入與尊嚴成正比。

實際上,作家地位的提升,部分是由于越來越多的貴族拋棄了目空一切的等級觀念,投身文學生涯,部分是因為以自食其力為榮的商業(yè)價值觀的傳播。正如文人們一再發(fā)現(xiàn)的那樣,在私人沙龍也好,皇家宮廷也罷,體面的社會地位主要還是取決于財富,越有錢地位越高。伏爾泰斷定,大多數(shù)作家并不富有,而貧窮“消磨意志;宮廷里的哲學家與國王的首席大臣沒有什么不同,都是奴仆”。至于他本人,他以動人的坦率補充說:“我見過太多的作家因貧窮而遭人白眼,所以我早就決心不讓自己成為他們當中的一分子。”伏爾泰的證言值得認真對待,因為他像塞繆爾·約翰遜一樣,是18世紀作家利益最熱心、最有力的代表。

第一個讓文人獲得體面的社會地位和足夠的經(jīng)濟回報的國家是英國。冷靜務(wù)實的藝術(shù)家亞歷山大·蒲柏千方百計地讓自己的才華獲得回報,最終偶然想到用征訂的方法出售自己翻譯的《伊利亞特》和《奧德賽》,一舉賺得9000多英鎊,這在當時是一筆巨款。之后不久,約翰·蓋伊的《乞丐歌劇》在18世紀20年代風靡一時,其續(xù)集《波莉》卻未能獲得演出許可證,他轉(zhuǎn)而把《波莉》劇本出版,獲得1 200英鎊的收入。塞繆爾·約翰遜像蒲柏一樣務(wù)實地看待文學職業(yè),在能言善辯方面更是有過之而無不及;他完成了蒲柏開創(chuàng)的事業(yè)。約翰遜承認——其實是自信地斷言——他自己和任何其他人一樣,從事寫作的惟一動機是為了錢。這話雖然直白,卻并不是出于什么報復心理。

約翰遜的巨著《英語詞典》原計劃3年完成,實際花了9年時間,稿酬卻僅有區(qū)區(qū)1675英鎊;詹姆斯·博斯韋爾對此大為不滿,但約翰遜不僅沒有指責出版商,反而認為“書商是寬宏大量、心胸開闊之人”。事實上,出版商雖然通常都很精明,但偶爾也會冒一冒險:年輕的大衛(wèi)·休謨在默默無聞時出版《人性論》,僅得到50英鎊稿費;這筆錢看起來微不足道,但因為銷量慘淡,出版商還是虧了本。休謨成名之后的稿酬相當優(yōu)渥:《英國史》第一卷的稿酬為1000英鎊,之后各卷的稿酬更是節(jié)節(jié)攀升。

出版業(yè)是一個世俗行業(yè),18世紀從這個行業(yè)獲益的主要是世俗作家,不過,通俗布道詞的作者不會等到上天堂時才收取報酬。休謨的朋友、愛丁堡高教會牧師休·布萊爾憑借四卷布道詞獲得超過1700英鎊的收入。第一卷出版時,出版商威廉·斯特拉罕付給布萊爾100英鎊,該書上市后銷路很好,其他出版商競相為之后各卷開出高價,斯特拉罕立即與布萊爾重新簽訂了一份合同;自由企業(yè)并不只為商人帶來利潤。18世紀70年代,因為耗得起時間,而且其本人儼然已成為一項奇貨可居的資產(chǎn),吉本更是單方面開出條件,要求與出版商分紅。

當然,許多作家的處境一如往昔,窮困潦倒的蹩腳文人淪為心狠手辣的出版商的獵物。暢銷書作者其實也是受害者,只不過得大于失而已。禁書出版業(yè)有力地促進了新思想在歐洲各地的傳播,出版商瞞騙海關(guān)官員、賄賂審查官時膽大妄為、肆無忌憚,盤剝作者時更是心狠手辣;地下出版商竊取手稿,非法翻印,拖欠稿酬。然而,在18世紀(如同我們這個世紀一樣),為數(shù)不多的作家僅憑寫作就能過上舒適的生活,這種前景本身就能夠激勵作家走向獨立。

法國作家爭取自主和自尊的努力遠比魏瑪?shù)耐谐晒Γ步?jīng)歷了漫長艱辛的奮斗。17世紀,由于財政和社會兩方面的因素,法國作家未能贏得獨立。笛卡爾曾將200本《方法談》免費送人,他大半輩子都是靠皇室賞賜為生。莫里哀憑借《偽君子》一劇獲得2000里弗巨款,但皇家贊助人和貴族觀眾從來不會讓他忘記自己出身卑賤。18世紀初,詩人魯索備受尊敬,成為上流社會的常客,他的贊助人總是擺出一副屈尊紆貴的姿態(tài),像對待戲子一樣對待他,不懷好意地提醒他不要忘了自己的小資產(chǎn)階級出身。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司