- +1

“雙減”政策下,陶行知的思想和實踐可以給我們哪些啟迪

今年是陶行知誕辰130周年暨逝世75周年。在中國共產黨成立一百年的重要歷史節點上,在國家“雙減”政策頒布實施之際,在社會主義核心價值觀的引領下,如何在新時期繼承和弘揚陶行知先生的精神和思想,辦好為人民大眾服務的教育;如何從先生的教育思想和教育實踐中汲取養分,解放兒童、激發兒童的創造力;家庭、學校和社會如何攜手提高兒童的生命價值,都是擺在廣大教育者面前的重要話題和實踐命題。

教育專家共話陶行知教育理念。左起:上視新聞主播、現場主持主劉凝,周洪宇、杜成憲、吳斌榮

10月16日上午,上海市寶山區文旅局攜手朵云書院舉行了“紀念陶行知誕辰130周年暨逝世75周年”系列活動“生活即教育——今天我們如何做真教育”主題沙龍。華中師范大學教育學院教授周洪宇、華東師范大學教育學系教授杜成憲與上海市寶山區作家協會副主席吳斌榮通過講述陶行知的故事、主張和教誨,討論在今天的時代背景下如何傳承和發揚先生的精神和思想,深刻理解生活和教育的關系,做真教育。

位于寶山的上海市陶行知紀念館

陶行知與“第二故鄉”寶山的緣分

陶行知先生和寶山有著很深的緣分,可以說寶山是他的第二個故鄉了。這段緣分始于1914年,那年陶行知從上海寶山的吳淞碼頭出海,赴美留學。1917年,陶行知回國后在南京高等師范專科學校任教,創辦曉莊師范。1930年4月曉莊師范被蔣介石政府關閉,陶行知避居上海。后從上海逃亡日本,又于1931年春潛回上海,此后便一直在上海從事各種教育、社會、文化活動,醞釀新的教育改革。

1932年5月至8月,他的教育小說《古廟敲鐘錄》在《申報》連載,講述了敲鐘工人通過廟產興辦工學團、造福鄉民的故事,闡釋了陶行知生活教育的思想,提出了“社會便是學校,生活便是教育”“教學做合一”等教育觀點并首次提出創辦工學團的主張:“你若是辦一個工場,如果你同時注意到工人之長進的機會和平等互助的關系,便立刻變成一個有意義的工場了。你若是辦一個學校,如果你同時注意到師生之生產的機會和平等互助的關系,便立刻變成一個有意義的學校了。你若是在改造一個社會,如果你同時注意到各分子之生產與長進的機會,便立刻變為一個有意義的社會了。”

兒童自動工學團小先生在上課

后來他的設想在上海和寶山之間的大場鄉村實現了。從1932年至1937年,山海地區近十里方圓內的農村,幾乎都成立了工學團,有兒童工學團、青年工學團、婦女工學團、棉花工學團、養魚工學團等。1939年陶行知在重慶創辦育才學校,1945年抗戰一結束,陶行知便積極籌劃將育才學校遷至上海的寶山。由于長期的辛苦勞累,加之國民黨特務的迫害,1946年7月25日先生突患腦溢血逝于上海,壯志未成。而寶山,無論過去還是現在都始終高舉先生教育的大旗,以各種形式傳承和發揚先生的生活教育理論和思想,并在長期“學陶師陶德”的過程中將陶行知先生的教育思想沉淀為寶山的教育文化基因。

認真踐行陶行知教育思想,則無懼任何改革

“先生的一生很短暫,只有55年,但卻是非常不平凡的一生,非常精彩的一生,乃至偉大的一生。”作為中國教育學會副會長、中國陶行知研究會原常務副會長,周洪宇在其編著的《陶行知大傳》一書中,將陶行知一生的活動和事跡劃分為生活世界、精神世界、創造世界和接受世界,通過對其辦學實踐、文藝創作、科學教育、新聞出版、圖書館建設等方面成就的考察,認為“陶行知是中國近現代偉大的人民教育家和20世紀綜合性的文化巨人”。在沙龍現場,周洪宇簡要回顧了陶行知先生的人生經歷,表示讓他印象最深的是“先生雖然在西方留學,但志向遠大,回國時就說‘我要用四通八達的教育,要創建一個四通八達的社會,要辦普及教育,要辦人民的教育。’”

普遍認為,陶行知在基礎教育界的影響要比在高等教育界更大,但杜成憲提醒,“其實先生留學回國最初一段教育經歷卻是在大學,同樣也是干得有聲有色。”杜成憲舉了兩個鮮為大眾所知的例子,一是其提出并推動的中國大學課程改革潮流,將學生所學課程分為必修和任意選修兩類,學生可以跨學科選修課程,學生成績以學分計算等,這一改革至今都是大學的基本教學管理制度。二是第一次提出用“教學”替代“教授”,表達“教師的教和學生的學的共同活動”。

“先生有感于中國的學校普遍存在‘先生只管教,學生只管受教’、教師的教和學生的學嚴重脫節,于是提出將‘教授法’改為‘教學法’,以加強教、學的聯系和突出學生學的地位。”盡管當時學校教務會議激烈辯論了兩個小時,陶行知先生的提議未獲通過,但他身體力行,寫文章、作講演,倡導和使用“教學”“教學法”,逐漸為人們接受。1923年“教學”基本取代了“教授”,雖一字之改,所表達的理念卻是截然不同。

吳斌榮長期關注兒童教育和家庭教育,在她看來,陶行知先生的教育思想,對這兩個領域同樣影響巨大。她的“邊過日子邊教育”叢書是其個人生活實踐和個人經驗的總結,但是事后突然意識到,“整本書的經驗就是教家長如何在生活中做好子女教育,這不就是我在師范讀的陶先生的‘生活即教育’的理念嗎?”

陶行知先生在寶山“山海工學團”

1932年,陶行知在寶山大場創辦了“山海工學團”,就此將工農青少年組織起來,邊勞動邊學習。為了解決日常教育中師資缺乏、經費不足、謀生與教育難以兼顧等矛盾,陶行知提出了“小先生制”,提倡知者為師、能者為師,以知識和能力掌握的先后為標準,與年齡的大小沒有必然聯系。在陶行知的大力推廣下,僅僅10個月,上海就有了18000名“小先生”,并很快推廣到28個省市,使全國的教育運動推向高潮。

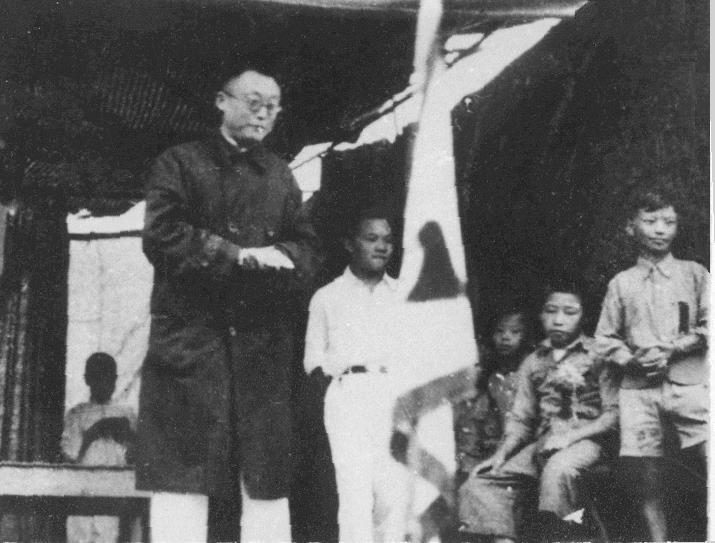

陶行知在“山海小先生總動員大會”上講話

“這所學校的氛圍,拿我們現在的學校生活比對,可能只有個別的幼稚園可以與之相匹配,大部分學校都與之相差甚遠。”在吳斌榮看來,如果真的踐行了陶行知先生的教育思想,那么面對各種教育舉措和改革,家長就可以做到無憂無懼。

做教師不能不讀陶行知,做家長也要讀

陶行知的那個時代,是中國的兒童發現的時代,他對激發和培養兒童的創造力是上升到國家高度和民族利益的高度來認識的。

周洪宇認為,創造教育思想是陶行知“生活教育學說”的一個重要組成部分,所謂創造教育就是要培養創新精神、創造能力。“陶行知先生認為,‘小孩子有創造力’是‘千千萬萬祖先,至少經過50萬年與環境適應斗爭所獲得而傳下來之才能之精華’,又是需要經過后天的精心培養方能充分發展的。”

陶行知認為兒童的創造力不是教出來的,先要把對兒童的各種束縛解除掉,也就是他說的“解放”。所謂解放,不是讓兒童跟著成人,而是成人加入小孩子的隊伍,“陪著小孩子一起創造”。解放兒童的同時,教育者要提供營養,要培養良好習慣,要因材施教,如同農業不是聽任種子自生自滅,需要精心耕耘。

“這一點,直到今天仍需要得到教育者的高度重視并投身實踐,其現狀并不容樂觀。”吳斌榮例舉了她作為教育觀察員看到的因教育者不同的態度和言行對兒童發展造成的不同影響,她說,“我聽到一種聲音,說在中國,做教師的怎么能不讀陶行知?”“很多人只知其人,不讀其文,更別說用于實踐、服務兒童了。我想補充一點,做家長的也要讀陶行知。”在吳斌榮的教育實驗項目“家庭長期陪伴項目”中,她帶家長一起品讀中外教育名家的原文,其中就包括陶行知。

“陶行知著名的‘六大解放’即,解放小孩子的大腦,使他能想;解放小孩子的雙手,使他能干;解放小孩子的眼睛使他能看;解放小孩子的嘴,使他能談;解放小孩子的空間,使他能到大自然、大社會去獲得更豐富的學問;解放小孩子的時間,不把課程表填滿,不逼迫他趕考,有一些時間消化所學,并學一點自己渴望要學的學問,干一點自己高興干的事情。“杜成憲解釋道。

當被問及陶行知批評的“殺人的會考”,杜成憲教授認為先生批評的是不合理的考試,而非考試本身,并介紹了陶行知先生對作為教育評價手段的考試是如何重視的。杜成憲說,“我們今天仍然存在陶行知當年批評的情況。所以,關鍵是要認真思考‘為什么考’‘考什么’‘怎么考’這些問題。”

寶山區圖書館朗誦團成員鄔建華為大家朗誦陶行知家書《科學的孩子—致陶宏、陶曉光》

沙龍上,寶山區圖書館朗誦團成員鄔建華為大家朗誦了陶行知家書《科學的孩子—致陶宏、陶曉光》,“誦讀經典 點亮童心——陳伯吹國際兒童文學獎經典作品誦讀活動”獲獎者張宗炫、李欣頤為大家朗誦了陶行知創作的詩歌。

“誦讀經典 點亮童心——陳伯吹國際兒童文學獎經典作品誦讀活動”獲獎者張宗炫、李欣頤朗誦陶行知創作的詩歌

“先生從來都是相信‘小孩子有不可思議的力量’的,他是孩子們的朋友、兄長、慈父、嚴師。希望我們今天的家長、老師也能像他那樣看到孩子、聽到孩子、相信孩子。”吳斌榮說道。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司