- +1

彼得·蓋伊:啟蒙哲人如何成為“女性主義者”

[編者按]

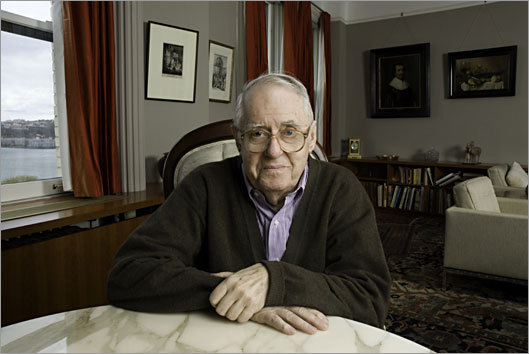

有“文化史領(lǐng)域的弗洛伊德”之稱的彼得·蓋伊(Peter Gay)是著名美國猶太裔歷史學(xué)家,耶魯大學(xué)榮休教授,1923年生于柏林,2015年逝世于紐約家中。寫作于20世紀(jì)六七十年代的《啟蒙時代》是其成名作,曾在國際學(xué)界掀起重新評價啟蒙運動的熱潮,被視為文化史領(lǐng)域的典范。《啟蒙時代》分為上下兩卷,上卷《現(xiàn)代異教精神的興起》的中文版本于2015年問世,下卷《自由的科學(xué)》中文版則剛剛推出。

18世紀(jì),科學(xué)被奉為神話,在追求現(xiàn)代性的潮流中,人道精神漸進(jìn)地、掙扎著適應(yīng)社會的巨大變遷。一方面,女性地位獲得了前所未有的提高,但要獲得男性的平等對待還有很長的路要走,蓋伊筆下的啟蒙哲人們對此也表現(xiàn)出復(fù)雜的態(tài)度。

本文經(jīng)授權(quán)選摘自《啟蒙時代(下):自由的科學(xué)》(彼得·蓋伊著,王皖強(qiáng)譯,上海人民出版社/世紀(jì)文景,2016年6月),標(biāo)題為編者所加。

18世紀(jì)理性的昌盛與其說是理性主義的勝利,不如說是“講究情理”的勝利。理性與人道之間并非涇渭分明,而是往往被混為一談。在感傷戲劇《私生子》里,狄德羅的一位代言人興高采烈地把理性、優(yōu)雅和良善相提并論:“野蠻人當(dāng)然還是有的。什么時候會沒有野蠻人呢?但野蠻時代已經(jīng)過去。這是一個開明的世紀(jì)。理性蓬勃發(fā)展,這個國家的書籍中充斥著理性的箴言。人們幾乎只看這類引人向善的書。”這話有點不切實情,事情沒有狄德羅想得那么簡單,世人也沒有他想得那么良善。不過,這個批判的時代也是一個人道的時代。“政治藝術(shù)的知識將水到渠成地帶來溫和與中庸,”大衛(wèi)·休謨指出,“因為它教給人們的人道準(zhǔn)則遠(yuǎn)勝于苛刻和嚴(yán)厲。”因此,發(fā)生暴亂的概率下降,即使發(fā)生暴亂,也不會被窮途末路之徒硬撐下去。“人們的性情日益溫和、知識逐步積累,人道精神發(fā)揚光大,成為區(qū)分文明時代與野蠻和蒙昧?xí)r代的主要特征。”不僅暴亂不像從前那么“悲慘”,對外戰(zhàn)爭也沒有從前那么野蠻,戰(zhàn)士退役還鄉(xiāng)后能回歸常人的生活。這并不是休謨的一廂情愿,歌德也像啟蒙哲人那樣確信“世間萬物皆相關(guān)”,日后也深情地回顧了這個改良的時代,在這個時代,不光是年輕的律師,就連年長的法官都不乏人道熱忱,人們競相宣揚良善的行為準(zhǔn)則,將這些行為準(zhǔn)則落實到行動中。行會、醫(yī)師行業(yè)和宗教團(tuán)體的偏執(zhí)受到有效遏制:“一個又一個阻礙被沖破。”看來,不管是法庭、政界還是戰(zhàn)場,理性都成為人道精神的溫床。

之前的時代從來不乏仁慈之心。有人施舍窮人,有人同情不幸。18世紀(jì)人道精神的新意在于,它構(gòu)成了普遍的重振勇氣的一部分。這種人道的樂觀主義行為準(zhǔn)則不僅源于宗教成規(guī),也是建立在科學(xué)進(jìn)步的理性基礎(chǔ)之上。慷慨是一個進(jìn)步社會負(fù)擔(dān)得起的奢侈品。

像理性一樣,人道精神也在虔誠的基督徒當(dāng)中找到了堅定擁護(hù)者。正是在良善這一點上,啟蒙哲人與基督徒殊途同歸。他們盡管動機(jī)不同,但不約而同地認(rèn)為應(yīng)該廢除奴隸制,拯救私生子,廢止殘忍的刑罰,救濟(jì)不幸者。許多現(xiàn)代基督徒堅信“基督教慈善事業(yè)”是最高貴的宗教美德,亨利·菲爾丁只是其中之一。作為一個極其虔誠卻飽受自我懷疑之苦的信徒,阿爾布萊希特·馮·哈勒坦言:“如果可能,我希望后人不但把我看成真理之友,也把我看成人類之友。”雖然約翰遜與伏爾泰并不步調(diào)一致,他們卻異口同聲地譴責(zé)當(dāng)局審判和處決海軍上將拜恩,兩人為拜恩辯護(hù)的原因不盡相同,但態(tài)度同樣堅決。介入此事給伏爾泰帶來的聲望要超過約翰遜,他的一句膾炙人口的俏皮話更是傳誦一時:時不時槍斃一個上將不是壞事,“可以激勵其他的上將”(pour encourager les autres)。不過,約翰遜的介入能讓我們更好地了解18世紀(jì),雖然他為拜恩所作的辯護(hù)更為樸實無華。畢竟,伏爾泰是在事后說俏皮話,難免有耍嘴皮子之嫌。約翰遜至少看上去更講道理。他并非激進(jìn)分子,而是個頭面人物,與伏爾泰不同,他一本正經(jīng)的信譽是不容置疑的。

其實,塞繆爾·約翰遜的人道沖動與啟蒙哲人的人道情懷相去不遠(yuǎn)。像啟蒙哲人一樣,約翰遜并非稀里糊涂、不分青紅皂白地濫施同情,而是明辨是非、愛憎分明。他譴責(zé)奴隸制,始終不渝地同情不幸者、受害者和窮人。誠然,約翰遜對于情操生活抱有疑慮,留戀老派的權(quán)威,他的人道情懷難免陷入情感糾結(jié)之中,但至少他的一些保留意見是入情入理的。18世紀(jì)的人道精神不乏自相矛盾之處,也沾染上了偽善的污點。惻隱之心與剝削并行不悖:人們對海外奴隸的命運深感悲痛,卻又無動于衷地把本國兒童送入礦井。然而,憤世疾俗屬于非歷史主義的態(tài)度,至少在這件事情上如此。當(dāng)時的這種顧此失彼的人道精神乃是笨拙地回應(yīng)前所未見的社會變遷,它是一種漸進(jìn)的、往往很費力的嘗試,旨在形成一種一以貫之的態(tài)度,以適應(yīng)正在掙扎著誕生的新社會。

這種不完善、不時還自相矛盾的人道精神廣泛傳播開來。涇渭分明的社會等級制依然頗具吸引力,但在社會強(qiáng)音和對社會流動的渴望的沖擊下已是強(qiáng)弩之末。尤其是西歐社會的中間階層,父親對子女、丈夫?qū)ζ拮拥臋?quán)力大大削弱。17 世紀(jì)的父權(quán)制家庭模式逐步讓位于核心家庭,新興的家庭模式劃清了家庭與社群的界限,家庭內(nèi)部也日趨親密和平等。在日漸擴(kuò)大的有限范圍內(nèi),少女獲準(zhǔn)自行選擇伴侶。18 世紀(jì)的小說描繪了父母意志與自由戀愛之間無法調(diào)和的沖突,但是,正如理查森的小說所見證的,為了門當(dāng)戶對,強(qiáng)行把女兒許配給她不喜歡的人的做法即便算不上卑鄙,也逐步變得落伍。父母懂得人情世故,子女擇偶時應(yīng)當(dāng)征求父母的意見,如果父母反對,子女就應(yīng)該發(fā)自內(nèi)心地聽從父母,但是正如一位作者在1739年寫道:“擇偶更多關(guān)系到男女雙方的幸福,而不是他們父母的幸福。選擇的后果是由年輕夫婦承擔(dān)的,因此應(yīng)當(dāng)由他們自己來選擇。”家庭領(lǐng)域正在發(fā)生改變,朝著自由的方向發(fā)展。

這種改變之所以可能,主要是有理性為自由保駕護(hù)航。男女雙方相互尊重、冷靜清醒、深思熟慮的理性之愛上升為一種社會理想。1749 年,一位道德家以這個時代特有的口吻指出:“有一種愛是理智、自然、清醒和明理的”,只有這種愛,而不是瘋狂的迷戀或放縱的性激情,才是選擇終生伴侶的合適向?qū)АS寺氏瘸珜?dǎo)這種理性的愛,也表達(dá)得最為鏗鏘有力,在法國和一些比較開明的德意志邦國,也有人略帶羞澀地表達(dá)了相同的觀念。感傷小說理想化地描繪了理性之愛,道德說教期刊則進(jìn)行了詳細(xì)分析,就連英國上院也曾討論過這個問題。在談及旨在防止草率婚姻的1753年《婚姻法》時,希爾斯伯勒勛爵指出,“婚姻雙方的相互關(guān)愛是婚姻的基本要素”,他接著解釋說,他指的是“一種莊重而專一的愛,而非沖昏頭腦的一時感情沖動”。可見,像其他問題一樣,人們在微妙的愛情問題上越來越信賴?yán)硇裕苍絹碓饺说馈;橐鲇^念隨之改變。在整個17 世紀(jì),婚姻被視為一種神圣的制度,一種管理財產(chǎn)和控制繼承權(quán)的合法手段;到啟蒙時代,婚姻被視為一種體面而嚴(yán)肅、本質(zhì)上是世俗的伙伴關(guān)系和契約。對于許多人來說,長久以來的一夫一妻制基督教理想已成為一種合宜的現(xiàn)實,就連那些婚姻不美滿的啟蒙哲人,也覺得應(yīng)該用自身的哲學(xué)來贊美婚姻制度。利希滕貝格在很多事情上都很蹩腳,惡劣的夫妻關(guān)系尤其讓他苦不堪言,但他仍然認(rèn)為友誼“乃至美滿婚姻的紐帶”讓人愉悅,因為兩者都讓人的自我得以進(jìn)入到“任何個體都無法涉足的廣闊空間”。兩個人結(jié)為夫妻不僅不會喪失自身的個性,反而會保持“有益的差異”,這使得共同生活成為極愜意之事。一個人如果想訴苦,“對著另一個自我訴苦,說不定會有所幫助,對訴苦的深切同情其實就是一種幫助。如果喜歡聽人稱贊自己的長處,他不妨把另一個自我當(dāng)成聽他自吹自擂的聽眾,不必?fù)?dān)心會丟臉”。

18 世紀(jì)的氛圍比之前的世紀(jì)更寬松、更少壓抑,婦女和兒童獲得了前所未有的尊重和權(quán)利。在17 世紀(jì),幾乎人人都認(rèn)為婦女的地位低于男子,彌爾頓對亞當(dāng)和夏娃的描寫就是一個明證。然而,到17 世紀(jì)90 年代末,一貫開風(fēng)氣之先的丹尼爾·笛福大聲斥責(zé)他的男性同胞卑鄙地對待婦女。只要讓婦女像男子一樣接受教育,他在《英國商業(yè)方略》中指出,婦女的所謂劣勢很快就將消失。18 世紀(jì)追隨的是笛福而非彌爾頓。

啟蒙哲人很熟悉智慧女性,想一想狄德羅與索菲·沃蘭、伏爾泰與夏特萊夫人,以及款待世界各地啟蒙哲人的巴黎名媛貴婦,這個問題也就無須多言了。啟蒙哲人平等對待她們,甚至把這一點列入到改革議程之中。不過,啟蒙哲人雖然以自己的方式成為女性主義者,但他們并非全心全意的女性主義者。對女性的恐懼由來已久,古人認(rèn)為女性是遭天譴之人和墮落之源,想要擺脫這種根深蒂固的迷信絕非易事。大衛(wèi)·休謨表達(dá)了一種進(jìn)步觀念—“婚姻乃是雙方彼此的承諾”,他反對“男性專制”,認(rèn)為這將“破壞大自然確立的兩性間雖不平等卻是接近的地位”。休謨非常享受女性的陪伴,他曾相當(dāng)可愛地表示:“我們與女性的自由交往比任何其他發(fā)明更能為社會帶來光彩、生氣和優(yōu)雅。”不過,就連休謨也未能完全擺脫傳統(tǒng)的偏見,他在有關(guān)女性的文章中表現(xiàn)出不常有的矜持,還重提一種老掉牙的陳詞濫調(diào):女人是一個“幾乎讓人很難理解的”對象。《百科全書》也流露出同樣的矛盾心理,理想女性被描繪為虔誠、節(jié)儉、溫柔、整潔,尤其是順服的家庭婦女。像休謨一樣,《百科全書》用一些不會用于男性的詞匯來形容女性:動人、嬌媚、珍愛、神秘。另一方面,它猛烈抨擊女性沒有任何法律地位的狀況,指斥這種狀況違背了全人類的自然平等,無視一個公認(rèn)的事實:女性往往比男性更精力旺盛、能干和聰明。女性的所謂劣勢多是男性支配地位造成的惡果。在《論女性》一文中,狄德羅有理有據(jù)地闡述了類似的觀點。

舊觀念根深蒂固,啟蒙哲人當(dāng)中也不乏死抱著這些舊觀念不放的人,然而,開明的大眾慢慢不再把受過良好教育的女性看成是怪物和笑柄,也不再視之為以反常的才智誘惑男人的性別陷阱。當(dāng)時的煽情感傷文學(xué)雖然大多是庸俗之作,卻從一個平等的視角描繪女性,從而有助于揭開女性所謂的“神秘”面紗,這種神秘感其實是來自對女性性別能力的隱秘恐懼。在拉克洛的小說中,歹毒的梅特伊爾侯爵夫人向男人宣戰(zhàn),為女性幾個世紀(jì)以來遭受的壓迫復(fù)仇;她表示,女性要想獲得男人的平等對待,還有很長的路要走。像許多革命一樣,梅特伊爾的性別革命表明受迫害者斗志昂揚。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司