- +1

百年考古記|15年青燈黃卷,揭開西戎族群的神秘面紗

前不久,在中國現代考古學迎來百年之際,甘肅馬家塬遺址入選“百年百大考古發現”。

馬家塬遺址是包括新石器時代文化遺存和戰國時期祭祀坑、墓葬群的大型遺址,不見于以往的考古發現中,為戰國時期西戎文化以及秦戎關系研究提供了重要資料,也揭開了西戎族群的神秘面紗。

馬家塬墓地位于甘肅天水市張家川回族自治縣木河鄉桃園村北一個叫“馬家塬”的山梁農田上,2006年8月初的一天,一起墓葬盜掘案打破了這里的寧靜,也就此開始馬家塬遺址長達15年青燈黃卷的田野考古工作。今天世人能夠對西戎文化有一個比較具象的認識,也正是因為有這樣一批風餐露宿、默默無聞的文物考古工作者。

馬家塬墓地背靠馬家塬山梁,左右兩側為地勢較高的妥家梁和毛家梁,墓葬分布在山腰的平緩地帶當中,就像坐在一把太師椅上。

M16墓主及身體裝飾

發掘緣起

“張家川有3座墓葬被盜了,據現場調查,發現有馬骨、蓋弓帽、漆皮和瑪瑙珠等遺物,縣公安局還繳獲了一批文物,我們已經向國家文物局申請發掘執照,你和老周去現場指導張家川縣博物館的工作人員,與他們一同清理一下被盜墓葬,我忙完手頭的工作隨后就到。抓緊時間,爭取三個月搞定,回來還有其它工作任務。”2006年8月初的一天,時任甘肅省文物考古研究所副所長、馬家塬考古項目領隊王輝這樣對我和周廣濟說。

接到工作任務這天距女兒出生不到兩個月,那晚,我看著她熟睡的面龐,心想:這小不點估計連我的長相都還沒記下呢吧?不過三個月很快就過去了,等發掘工作結束后,回來好好心疼她。然而,誰成想到,馬家塬遺址的田野考古工作從2006年一直持續到2020年,整整進行了15年。

2006年8月8日我與周廣濟老師和張家川縣文物局、博物館的工作人員一同進駐考古現場,開始了馬家塬墓地3座被盜墓葬的搶救性發掘清理工作。我們按照發掘的先后次序,把被盜的3座墓葬分別編號為M1、M2、M3。

馬家塬墓地位于張家川回族自治縣木河鄉桃園村北一個叫“馬家塬”的山梁農田上,由于地理位置偏僻,此前很少有這么多外村人來到這里,當村民們聽說國家派來了“挖寶”的人,他們非常好奇、奔走相告,幾乎全村人都圍聚到了開工現場,就像一場盛大的集會,他們站在警戒線外,將現場圍了個水泄不通。這種情況對于從事野外發掘工作8年的我來說,已習以為常,對于有“甘肅考古第一鏟”美譽的周廣濟老師來說更是司空見慣、處變不驚了,他游刃有余地帶著我和縣博物館工作人員以及公安民警,向村民們宣講國家的法律政策、維持現場秩序、要求村民們注意安全。

清理墓葬

發掘墓葬,首先要尋找、辨明墓坑開口的層位和范圍。在尋找M1開口的過程中就有意外發現:開口還未找到,卻在現代地表下約1米深的位置出土了5具馬頭,馬頭的吻部朝東、呈俯臥狀、兩側擺放有馬的蹄骨,它們南北向間隔約7米、東西向間隔約3米,像是兩列馬隊向東行進。

在馬頭下不深處便發現了墓坑開口,原來這幾具馬頭是擺放在墓葬開口面外圍圍繞墓坑進行殉葬的。這說明墓葬的原地表沒有被破壞。經驗豐富的周老師提出:開口面上應該還有其它遺跡。帶著這個推測,我們擴大了揭露面積。果不出周老師所料,在距墓口西北角正北5米處發現了一堆牛、羊頭骨及其蹄骨,面積約2平方米,我數了一下,有22具個體之多,它們應當是為這座墓葬的墓主人舉行專門祭祀活動所遺留的。

村民的好奇心其實是想看看挖出了什么寶貝。發掘持續了一周后,當他們看到我們在墓壙內一層一層慢慢清理墓葬填土,并沒有新的東西出土時,獵奇心理似乎受到了打擊,打趣地說我們是在“磨洋工”(隴東地區土語,意思是磨蹭、偷懶、沒有工作效率),加之工作人員的宣講和勸解,他們便憤憤地不歡而散了,在隨后的日子里僅有三三兩兩的尚在假期的學生偶爾前來參觀。我心想:村民的熱乎勁這么快就過啦?!近年來,一些人受網絡流行小說、熱播影視劇的影響,一提到考古,他們的第一反應是“鬼吹燈”、“盜墓筆記”、“精絕古城”。人們經常把考古與神秘、探險、挖寶聯系起來。其實考古是一門嚴謹的科學,有成熟的理論和方法,有科學、規范、完備的調查、發掘、文物保護與整理研究的規程。考古是一個冷門學科,人們覺得考古很高大上,但若要將其做為一份職業、一生的事業,很多人卻又敬而遠之,因為它讓人覺得清貧、艱辛,甚至時常是孤獨的。

村民的好奇心被我們的“磨洋工”給沖淡了,而我們的發掘工作才剛剛開始,把3座墓葬的開口找到后,便同時向下清理每座墓葬內的填土。

M1發掘現場。我想:“在沒有大型挖掘機械的戰國時代,為墓主營建墓葬的狀態,和我們現在進行墓葬填土清理的方式應該大致相同吧。在我們清理臺階的過程中,也發現了這樣的證據,每層臺階左右兩側推土、鏟土的地方確實比臺階面的其它地方要低洼一些,是當時的人們出土時留下的痕跡。”

發掘M1時,沿著墓葬西端的臺階,逐步向下清理墓葬內填土,期間又出土了2具牛頭骨及其蹄骨,牛頭周圍還出土了4件蒜頭形小錫壺(根據后來的發現和研究,應該是牛角套)。

考古工作人員在測繪M1墓葬內出土的牛頭。左一是我,左二是時任張家川縣博物館副館長蘇銀花,右一是張家川縣博物館館長馬明遠。

發現馬車

M1墓坑填土發掘至現地表下約8米時,在墓坑的東端偏南位置,我清理出一條東西走向、寬約6厘米的塌陷的漆皮,起初我判斷這是個髹漆的木棍。在發掘馬家塬之前我也曾清理過一些其它地區的古代墓葬,我的發掘經驗告訴我:遺物要么是水平放置的,要么是有一定的角度,只要沿著這個角度向下清理就能把遺物揭露出來。但當我沿著這條漆皮繼續清理時,發現它呈弧形并且東西兩頭不斷地往填土里鉆。帶著困惑我去請教周老師。他指揮發掘工人先把遺物四周的填土挖下去,再細致地剔除包裹在遺物四周的填土,手鏟在他的手里輕盈地飛舞著,一面車輪的上半部分逐漸映入眼簾。周老師瀟灑地把手鏟往土里一扎,拍拍手上的土對我說:“我們要有重大發現了!這是車輪,下面應該有輛完整的馬車,你要細心清理!”——重大發現!馬車!我既興奮又忐忑地歡呼著。我們把這一發現及時向單位領導做了匯報,時任甘肅省文物考古研究所所長楊惠福、副所長王輝多次會同有關專家親臨現場進行指導、參觀。期間我的興奮度依舊不減,每每到了午飯時間,也遲遲不愿從墓葬中出來。為此周老師還善意打趣地批評我:革命工作既要認真也要注意身體!人是鐵,飯是鋼,吃飽了再好好干!我心想:是怕我上來的遲,耽誤大家吃飯吧?當然這是句玩笑話,不過我們考古工地確有一條不成文的規定:發掘人員不就位不開飯。其原因,一是發掘人員勞動強度最大、最辛苦,他們享有用餐的優先權;二是考古隊是同一個戰壕里的兄弟,要始終保持步調一致,彼此相互關心、照顧對方。

M3發掘現場

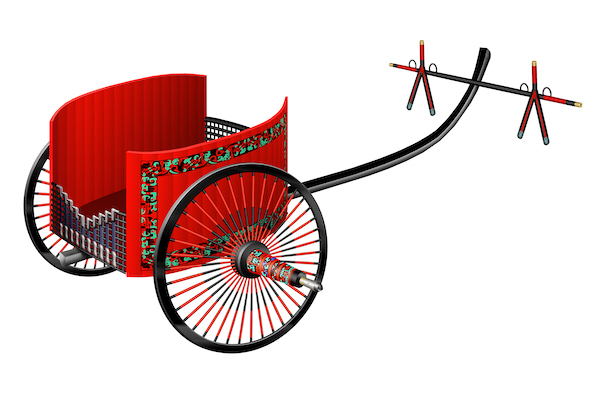

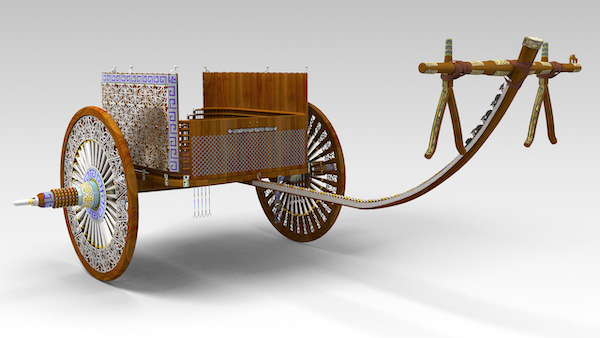

隨著發掘工作的持續推進,M1、M3豎穴內隨葬的4輛馬車被我們清理出來了。以M3豎穴內隨葬車輛為例:它們由東向西成一字隊列、做向東行進狀。東邊的車乘裝飾最為復雜,后面的車乘裝飾程度逐輛降低。第一輛車,在木質車體表面髹漆彩繪圖案的基礎上,再在車廂的外側面裝飾銅質方形鏤空飾件、在輪面上裝飾銅質三角形鏤空飾件。第二輛車,是一個車輿兩側帶珥面的車。我曾打趣地對參觀者說:這是一輛夏涼車,乘坐者可以把手臂扶靠在珥面上,優哉游哉地觀光祖國的大好河山。第三輛車,只在車體表面髹漆彩繪,不見其它金屬裝飾。第一和第三輛車的形制相同,都是圓角方形車輿高欄板車。第四輛車的車廂最小、呈圈形,表面沒有任何裝飾。四輛車都是單轅雙輪馬車。

M3-4號車(豎穴內第三輛)復原效果圖 趙吳成老師繪制

墓葬形制

考古發掘首先要有調查研究、預判和計劃,才能有的放矢。這次發掘由于是搶救性清理,盜洞就打在墓上,所以在發掘前沒有進行常規的勘探,那么問題來了:墓主葬在哪里?墓葬結構究竟是怎樣的?我和周廣濟老師多次探討著這個問題。

當豎穴填土快清理到底部時,豎穴北壁上的豎立的木板露出來了——“洞室墓!確信無疑!”我興奮地對周老師說。既然是洞室墓,考慮發掘的安全性和便利性,就需要從洞室上方向下開挖,把洞室頂部的土全部揭取掉——考古上把這一工作稱為“大揭頂”。但是從哪個位置、向哪個方向揭頂?又成為我們需要考慮的問題。

據進入過M1盜洞的木河鄉派出所所長李成軍回憶:由地表盜洞口垂直向下大概七八米左右到達盜洞底部,然后水平向兩個方向掏挖,一個向北,但走不遠就結束了;一個向西,挖了很深,盜洞不高,人得貓著腰前進,越往里空間越狹小,考慮到人身安全就沒再往里走。

一天晚上周老師盤腿坐在住地的床上,手里拿著紙和筆,我倆一起討論著應該如何大揭頂。周老師根據李所長的描述在紙上畫著墓葬結構的各種可能性。那一刻我感覺我們就像在破解一個千古迷案:豎穴整體呈東西向,西端是階梯式墓道,東端接近底部有一方坑,坑內隨葬有4輛馬車,墓坑北壁底部東端有封門板,洞室應該是從這里向北掏挖。但根據李所長的描述來推測,還有一種可能性:洞室的方向也呈東西向,那么墓葬的結構就可能是洞室和豎穴平行布局、兩者之間有一堵土墻間隔。這種結構的墓葬,就連有三十多年考古經驗、見多識廣的周老師都沒見過。我興興地猜想著,不過從力學角度來說,這種結構是不合理的、很容易坍塌。大膽假設,小心求證!在“大揭頂”的前夜,我和周老師商定了揭頂方案:先在平行于豎穴開口北壁3米處、延豎穴東壁和西壁的延伸線向北擴方,進行大揭頂,等找到洞室頂部,再收縮范圍。

擴方揭頂過程中,在離豎穴底面約4米的位置,出現了一條南北向的深褐色墓葬填土帶,我知道洞室的頂部要出來了!在隨后的發掘中,我們根據揭露的洞室方向和范圍及時縮小了擴方面積,大大降低了出土量和用工量。1個多月后,一種從未見過的、新型的墓葬形制在我們的手鏟下逐漸清晰起來:墓葬豎穴開口平面近梯形,西端為高低、寬窄不等的9級階梯,豎穴東端方坑的底面上隨葬4輛馬車。墓室位于豎穴北壁下東端,垂直于豎穴北壁向北掏挖形成洞室,洞室分前后雙室,前室呈長方形,東西兩側壁下各有9個柱洞,柱洞內立木柱用以支撐墓室頂部類似梁架性質的棚木。讓人驚嘆的是,前室內還隨葬1輛車,裝飾豪華程度令人咂舌,車體表面用金、銀、貼金銀鐵、瑪瑙等珍貴材質進行裝飾,裝飾覆蓋程度接近100%,使整個車體幾乎看不到一處木質部分。但這輛車因為洞室頂部坍塌,加上盜墓分子的肆意破壞而損毀嚴重。后室呈長方形,墓主應葬于其內,估計是因為墓主盛裝入殮,陪葬品珍貴且豐富,故而被盜墓分子洗劫一空。

M16全景墓葬。該墓未被盜掘,結構和M1相仿,車輛放置位置和等級次序與M1基本一致,可做參考。我們將這種形制的墓葬命名為“階梯墓道豎穴土坑偏洞室墓”。

文化屬性

張家川縣深居我國內陸腹地,受東南和西南季風交互影響,屬溫帶大陸性季風氣候,四季分明,夏短冬長,降水量充沛。11月初的馬家塬早已銀裝素裹,墓葬內好似冰窟,從家中帶來衣物的御寒指數急劇下降,催促家人盡快讓同事捎來更厚的棉衣的同時,我把帶來的衣服全都套在了身上,懷里抱著一個盛了熱水的醫用鹽水瓶就下墓了,但這個自制的保暖器材實在是效果不佳,不到半小時就冰冰涼了。

M3出土的秦文化因素銅繭形壺

天氣是寒冷的,但工作的情緒卻是火熱的,考古的疑問也一個接著一個:這么特殊的墓葬形制、如此裝飾豪華的陪葬車輛、精美多樣的隨葬器物,它們的擁有者到底是誰呢?這些人是怎樣的一個族群、其文化面貌又如何呢?

M16出土的貼金銀鐵矛

M19出土的藍釉陶杯

判定一個遺址的考古學文化屬性,需要結合多項條件進行綜合分析,對出土遺物的辨識是條件之一。

20世紀30年代蘇秉琦先生在寶雞斗雞臺遺址發掘到“鏟腳鬲”,開秦戎文化研究之先河。80年代北京大學考古系趙化成先生首次將他主持發掘的毛家坪遺址出土的兩類文化遺存區分為“西周時期秦文化遺存(A組遺存)”和“以夾砂紅褐陶為特征的B組遺存(西戎文化遺存)”。

西戎文化特有的夾砂褐陶鏟足鬲

2006年下半年在北京大學任教的他和韋正老師又帶著北大考古專業的學生在禮縣大堡子山遺址進行田野發掘實習。禮縣距張家川有近5小時車程,有一天趁著下雨停工的間歇,他不辭辛苦地帶著學生,租車來到馬家塬參觀。其中一位來自日本的留學生看到如此奢華的墓葬,激動不已,竟然直挺挺地躺在了我們清理過的被盜墓主所在的洞室地面上,引來眾人一陣嬉笑。在這次考察中,趙化成先生、王輝所長、韋正老師進行了深入地探討,根據馬家塬墓葬出土的夾砂褐陶鏟足鬲、夾砂紅褐陶單耳罐、大角羊形銅車輿飾、銅鼎、銅繭形壺、馬車等遺物結合墓葬形制推斷,將這批遺存定性為秦人羈縻之下的“西戎文化遺存”,是戰國晚期至秦代的西戎貴族墓地。

2006年發掘現場研討會,當時的辦公條件就是唯一一頂這樣的帳篷。

古代文獻中有關西戎的歷史,可以上溯至商代晚期至西周時期。所謂西戎,是對先秦時期西北地區周、秦文化分布區周邊少數民族的泛稱,并非某一特定民族。“西戎文化”指歷史上西戎民族遺留下來的文化遺存。西戎民族種姓繁多,其物質文化遺存的面貌也是多種多樣的,很難拿某一支考古學文化來概括。西戎文化其實涵蓋了多支考古學文化。考古發現的西戎文化遺存,主要是指商代、西周時的寺洼、辛店、卡約文化,以及在甘、寧地區及陜北發現的東周時期西戎墓地等。這其中與周、秦文化發生關系的,即寺洼文化和甘肅東部、陜西北部以及寧夏南部東周時期西戎墓地及相關遺存,年代從商代延續至戰國。由于史書中有關西戎的記載較為簡略,長期以來史學界盡管進行了大量的梳理和考證,但對其族系及文化的認識仍然十分模糊。

M3墓室隨葬車上出土的具有歐亞草原游牧文化風格的銀大角羊形車輿飾

M3墓室隨葬車上出土的具有歐亞草原游牧文化風格的金虎形車輿飾

參加評選

2007年4月8日,由國家文物局指導,中國文物報社、中國考古學會主辦,享有考古界奧斯卡之譽的“全國十大考古新發現”在京揭曉。2006年度在中國各地進行的合法考古發掘、調查等項目均有參評資格。此前,經過《中國文物報》刊布、專家評議,最具歷史、藝術和科學價值,并在學科里有新內容和新認識的24個考古項目入圍終評名單。中國考古界的各路英豪(考古項目領隊)帶著他們的考古項目齊聚首都,向評選專家和社會公眾展示其考古發掘成果。最終馬家塬戰國西戎墓地從眾多參評考古項目中脫穎而出,被評為“2006年度全國十大考古新發現”之一。這是我人生第一次參加如此盛大的考古會議,我如饑似渴地聆聽著各項目領隊的匯報,記錄著黃景略、嚴文明、張忠培等考古界泰斗的點評——真是一場學術洗禮啊!隨后,素有中國考古界最高獎項之稱的國家文物局田野考古獎,于11月9日揭曉,馬家塬遺址考古項目榮獲“2006-2007年度田野考古獎三等獎”。2021年10月18日,在中國現代考古學迎來百年之際,馬家塬遺址入選“百年百大考古發現”。至此,馬家塬遺址及其出土遺物所反映的西戎文化在國內外引起了持續而巨大的反響。

引發關注

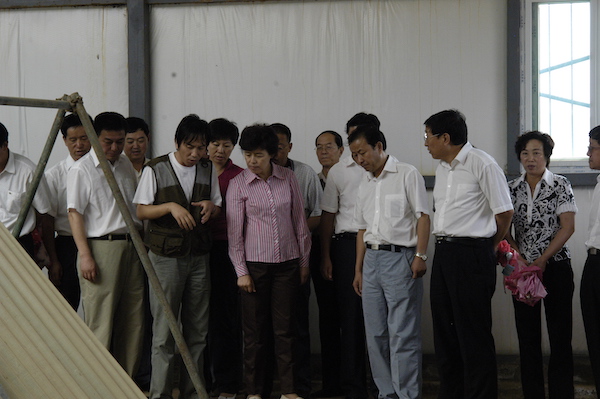

在馬家塬考古發掘的過程中,受到了國家文物局、甘肅省委省政府、甘肅省文物局及社會各界的持續關懷與支持。2006年冬月,時任國家文物局副局長童明康、甘肅省政府省長助理郝遠在所長楊惠福、副所長王輝的陪同下蒞臨工地檢查指導工作。2008年7月,時任甘肅省副省長咸輝在省文物局副局長馬玉萍的陪同下,親臨現場進行調研,協調解決發掘保護相關工作,并做出重要指示,還對考古工作人員進行了親切慰問。之后,多位國家文物局領導和甘肅省委省政府領導對馬家塬以及甘肅省文物考古研究所的文物保護工作進行了詳細調研和悉心指導。

2006年11月時任國家文物局副局長童明康、甘肅省政府省長助理郝遠調研馬家塬考古工地

2008年7月時任甘肅省副省長咸輝調研馬家塬考古工地

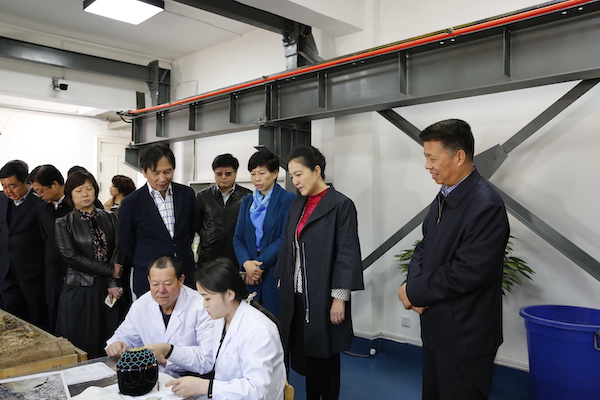

2012年9月時任國家文物局副局長顧玉才調研馬家塬室內清理工作

2013年7月時任文化部副部長、國家文物局局長勵小捷在甘肅省文物考古研究所調研

2014年4月時任國家文物局副局長宋新潮在甘肅省文物考古研究所調研

2014年11月時任甘肅省副省長夏紅民視察馬家塬室內考古工作

2018年3月時任甘肅省委宣傳部部長陳青、宣傳部副部長/文化廳廳長高志凌一行到甘肅省文物考古研究所所調研

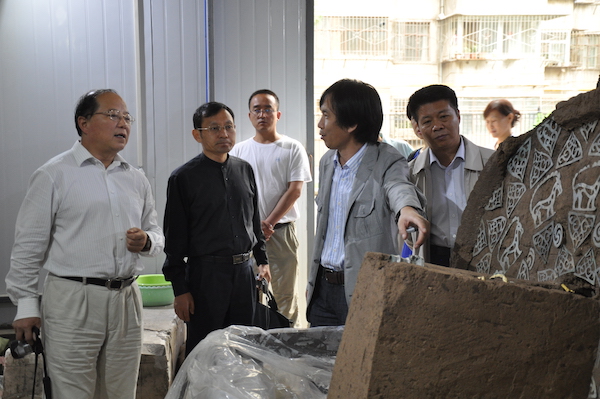

在各級領導的關心指導下,王輝所長帶領我們持續進行著馬家塬遺址文化屬性、文化內涵和文化特征等領域的探索。向專家請教是中國考古學界的一個優良傳統,聽說馬家塬有重大發現,徐光冀、張忠培、信立祥、焦南峰、王占奎、張天恩、王建新……等等一位位國內頂級考古學專家紛至沓來,他們紛紛提出了寶貴見解和下一步考古工作的建議。

2011年10月早期秦文化項目組專家調研馬家塬考古工地

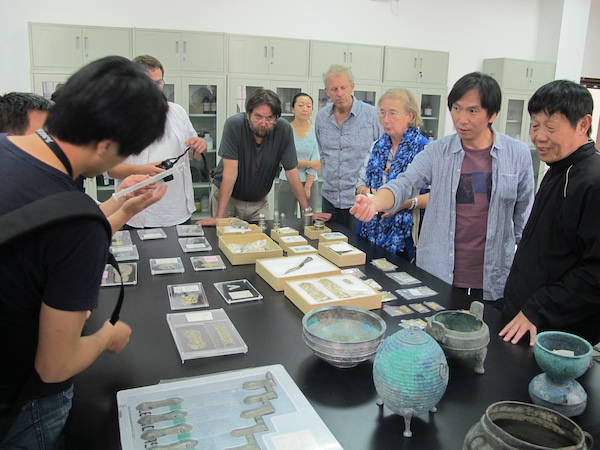

2014年8月國內外知名學者鑒賞馬家塬出土文物

室內清理

馬家塬遺址考古成果在社會各界掀起小高潮后,我們的發掘工作仍在持續開展,期間出土了更多的墓葬類型,以豎穴偏洞室墓為多,墓葬規模與其階梯數量、洞室面積、車的數量、隨葬品多寡和精美程度成正比。其獨特的墓葬形制、華麗的車輛、復雜的人體裝飾以及蘊含多種文化因素的遺物,在考古工作者的手鏟下,慢慢露地出了她們的真容。由于出土車輛類型多樣、表面裝飾物質地豐富、工藝復雜,但在出土時多已坍塌變形;墓主人多是盛裝入殮等等,這些復雜現象給野外發掘帶來了極大的困難,為更好地保護這批文物、更完整地提取文物所蘊含的歷史文化信息,在甘肅省文物局的領導下,以甘肅省文物考古研究所、北京大學考古文博學院、中國國家博物館考古院、陜西省考古研究院、西北大學文化遺產學院等五家單位組成的“早期秦文化聯合考古隊”為主體的馬家塬考古團隊,在張家川縣博物館的有力配合下,工作方式向更精細化推進:我們將出土的木棺和部分車輛整體打包套箱,提取至實驗室,在可控環境下做進一步清理和保護,取得了更加可喜的成果。甘肅省文物局局長馬玉萍曾這樣評價馬家塬的考古工作:“馬家塬開啟了甘肅省文物考古研究所一種新的考古發掘模式,即野外發掘和室內二次清理發掘及多學科融合之路!”

國家博物館楊小林研究員和甘肅省文物考古研究所鄧天珍副研究員在室內清理M3-1號車車輿

經過保護修復后的M3-1號車車輿攔板裝飾

馬車復原

馬家塬埋葬的車輛在地下經過兩千多年的化學、物理及微生物作用,出土時木質部分已被墓葬填土置換、金屬物上銹跡斑斑、文物多有破碎變形,呈現出歷史的滄桑感和厚重感,而其形制結構、裝配方式、工藝技術、蘊含的歷史文化、科技等方面的信息是考古工作所要探尋的。于是在國家文物局的大力支持下,2012年啟動了“指南針計劃——中國古代車輿價值挖掘與復原研究”項目,由甘肅省文物考古研究所牽頭,北京大學考古文博學院、陜西省考古研究院、西北工業大學、北京東方藝珍花絲鑲嵌廠、河北承德金枋傳統藝術開發有限公司等單位共同參與完成。

1/2馬車復制期間國家文物局科技司司長羅靜及專家一行指導工作

項目以馬家塬墓地出土車輛為研究對象,通過解剖發掘、高清晰照相、三維激光掃描等手段,最大限度提取和記錄車輛尺寸、形制、裝飾等原始信息;利用掃描電子顯微鏡、X熒光、X衍射、紅外光譜等現代科技手段,對車輛本體及裝飾材料的構成材質進行科學分析鑒定,結合傳統工藝調查總結馬家塬出土隨葬車輿的形制、裝飾工藝以及制作工藝。

甘肅考古所同仁協助制作料珠

2014年10月,經過項目中各小組的分頭“行動”,我和鄧天珍一同赴北京通州,在康健先生的工作室對馬車復原工作做最后的沖刺——車輛飾件裝配。我倆從蘭州帶去了由林怡嫻老師研究并復原的、甘肅考古所二十余位同仁協助制作的三萬六千余枚料珠,李忠奎先生從承德拉來了他復制的馬車木質主體,周潔女士完成了她所負責的金、銀飾件的制作,康健先生和他的夫人準備好了由他們負責制作的其它質地的飾件,國博的楊小林老師帶著她的文物保護材料也趕來了。眾人在這個不寬敞的房間里,早上8點開工,晚上9、10點收工,連續工作了40多個日夜,終于趕在11月29日當晚,完成了馬家塬出土馬車的原材質、原工藝的實物復原。11月30日,這輛復原的馬車以靚麗的身姿連同秦文化項目組辛勤考古工作十年所發掘到的珍貴文物在北京大學塞克勒考古與藝術博物館展出,引起社會強烈反響,先后在蘭州、西安、臺北、高雄、杭州、濟南、上海等多地多個博物館展出。因為復原馬車巡展接連不斷,現任所長陳國科曾風趣地說“我們的馬車檔期排的很滿啊!”

飾件裝配小組在討論相關問題,唯獨少了鄧天珍,她在給我們拍照

參與復原工作的部分人員于裝配完成的當晚在馬車前拍照留念

M14-1號車復原效果圖

打包提取的M21墓葬內隨葬的馬車遺跡在甘肅省博物館展出

后記

16年后的今天,馬家塬考古工作能取得現在的一點成績,首先要感謝各級政府、部門和領導的關心與支持,還要感謝各位考古學家們在各方面給予的無私幫助。追憶往事,想起他們幽默的話語、嚴謹的學風,想起已經作古的周廣濟老師的音容笑貌,發掘墓葬的艱辛,清理馬車的不易,文物保護的細致繁瑣,動物考古和科技考古專家的求實精神,馬車復原裝配小組里溫馨和諧的氛圍,郭志遠副館長五十多歲的年紀還與剛剛參加工作的趙為群不畏酷暑嚴寒徹夜堅守工地保護文物安全,馬明遠館長工作時認真細致、生活上又經常為我和周老師改善伙食,馬保華老師每天開車17公里接送我們上下班從未缺勤,孫志平局長、謝安珍館長在日常發掘中給予的支持并在節假日里組織豐富多彩的活動,馬家塬文保所十余位剛剛畢業的青春少年如今已是為人父母……等等,一幕幕恍如昨日。

今天我們能夠對西戎文化有一個比較具象的認識,是因為有這樣一批青燈黃卷、風餐露宿、默默無聞的文物工作者,是他們的共同努力,方才揭開了西戎族群的神秘面紗,而這也僅僅是面紗的一角,還需要更多的有志之士為之付出不懈努力。馬家塬遺址的發掘于我而言也是人生中濃墨重彩的一筆。

(本文作者單位為甘肅省文物考古研究所,刊發時標題有修改)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司