- +1

營造·動與靜:香港與東京的商業中心地鐵站立體步行系統

本文系《營造?動與靜:打造以人為本的TOD公共空間》系列文章第三篇。該系列共七篇,由世界資源研究所出品,通過介紹國內外軌道TOD公共空間的實踐案例,旨在說明,當今的TOD規劃除了刻意追求建筑與規劃嘆為觀止的形式效果外,更應考慮“個人或群體的平凡、甚至是日常瑣碎的需要”。在揚?蓋爾提出公共空間概念45年后的今天,場所營造以及城市街道更新,在很多國家正如雨后春筍般掀起一場“公共空間革命”。希望在不久的將來,中國城市也能讓這一概念得到實踐與發揚。

世界資源研究所為全球排名第一*的環境智庫。在城市規劃和交通領域深耕數十年,有著豐富成功的實踐經驗。其可持續交通發展研究工作依托位于美國、中國、墨西哥、巴西、印度和土耳其等國家的經驗積累,以及與各國地方和國家政府、國際非政府組織以及商業機構的緊密戰略關系,以成功的試點項目、扎實的政策研究和廣泛而有影響力的能力建設等多種形式,全方位推動地方、國家以及全球層面的可持續交通發展。

創造立體的步行環境對軌道站域人流疏導、商業發展以及公共空間創建起到至關重要的作用:

?交通流量分流—立體步行系統可以減少人行流量對地面交通影響,也能提升道路交通安全性,實現人車分流。

?商業活力—除了提升了地鐵周邊可達性之外,立體步行系統也能激活建筑地下和二層及以上的商業界面活力,為創造更多商業“首層”提供機會,使得更多餐館、商店得以涌現。

?公共空間—通過立體步行道的鏈接以及扶梯系統的設計,可以形成立體的公共空間,創立立體開放式街道商業氛圍,使得立體步行系統本身也可成為“目的地”。

中環行人天橋系統的發展演變

中環站是香港重要商業中心區,周邊有許多地標性建筑、辦公大樓、政府機構及總部等,加之其本身是荃灣線、港島線以及東涌線和機場快線的重要換乘站,因此,此站每天約有25萬人次使用,為全系統第三繁忙的車站。中環站共設有14個出入口,與建筑物、購物中心地下層,以及立體步行天橋系統相連接。

中區行人天橋系統,是由天橋、電動扶梯、室內連廊、城市街道、公共設施、地鐵站、摩天樓底層大堂、購物中心大廳、酒店大堂、室內外廣場、公園等多種類型的公共空間串聯而成,其空間體驗感豐富,既寬敞又集約,有室內外空間的轉換,也與周邊建筑二層平臺或公共空間相連接,提升了步行系統的吸引力與活力。

事實上,中區行人天橋系統未經過事前系統規劃,也并非一蹴而就,而是歷經三十多年的修建、改造而完成。這一龐大的系統并非由香港政府單獨承擔,而是由香港政府及中環各大地產發展商(如香港置地、怡和、信德集團等)分期互聯而建成:

?上世紀70年代,中區行人天橋系統最早由開發商發起。即,置地集團在開發康樂大廈(今怡和大廈)時,為方便行人在其開發的周邊樓宇間來往,興建了一條橫跨干諾道中的行人天橋,連接太古大廈(今渣打大廈)、怡和大廈及香港郵政總局。由于商業效果極佳,置地集團逐漸完善了連接其開發的大廈間(含歷山大廈、文華酒店、太子大廈、康樂大廈等)的二層廊道系統。

?上世紀80年代初,港島線中環地鐵站落成使用。隨之,交易廣場落成,香港政府出資,沿海向西,興建了一條連接早期置地集團的天橋系統,一直連接到中環碼頭及上環信德中心。同時期,政府也在位于皇后大道的一些大廈(如渣打銀行大廈及中匯大廈)之間修建了行人天橋,并入置地的步行連廊系統。

?1993年,隨著中環至半山自動扶梯系統啟用,恒生銀行總行大樓也隨之被連入天橋系統。

?1998年,機場快線香港站以及香港國際金融中心(IFC)陸續落成,部分沿干諾道中興建的行人天橋被拆除與改建,國際金融中心在這期間也被連入天橋系統。2000年后,政府進而新建了一條平行的天橋,將環球大廈與交易廣場也納入步行天橋網絡。(以上資料參考維基百科 中區行人天橋系統)

這些二層人行廊道系統,經由規劃環評通過后,多數由政府(運輸署、路政署)出資修建與運營維護,少數由私人開發商或港鐵公司出資建造與維護。后者特別是針對一些占用建筑二層空間的情況,例如國際金融中心的交通大堂。對開發商而言,立體步行系統雖然改善了軌道站域的可達性,但也占用了寶貴的二層商業空間;因此,政府在一定情況下給予開發商不超過占用面積5倍的容積率作為獎勵,以鼓勵開發商為打造連續的步行網絡體系貢獻其室內空間,同時降低對其開發盈利性的影響。

東京汐留站立體步行系統的規劃和運營

與香港中環步行天橋三十年演化的過程不同,東京近年來建立的立體步行體系,是系統規劃以及多方協同合作的結果。事實上,形成以車站為中心的步行網絡,特別需要考慮軌道站點以及周邊建筑在建設中銜接的問題,尤其是,城市開發在很大程度上取決于市場,即軌道站域周邊開發通常是分階段、由不同開發商主體實施。

為保證步行銜接的整體性,東京中心區軌道站點周邊大型城市開發或再開發項目,一般在項目初期就建立統領區域整體發展的規劃藍圖,對地上與地下步行銜接做出明確指導與規劃。同時,在項目開發時,同一開發階段的多個開發商與政府部門,也形成類似美國地區商業改善區(BID)的協作組織,通過合作與磋商,確保建筑與地下或地上步行系統銜接的連續性與整體性。

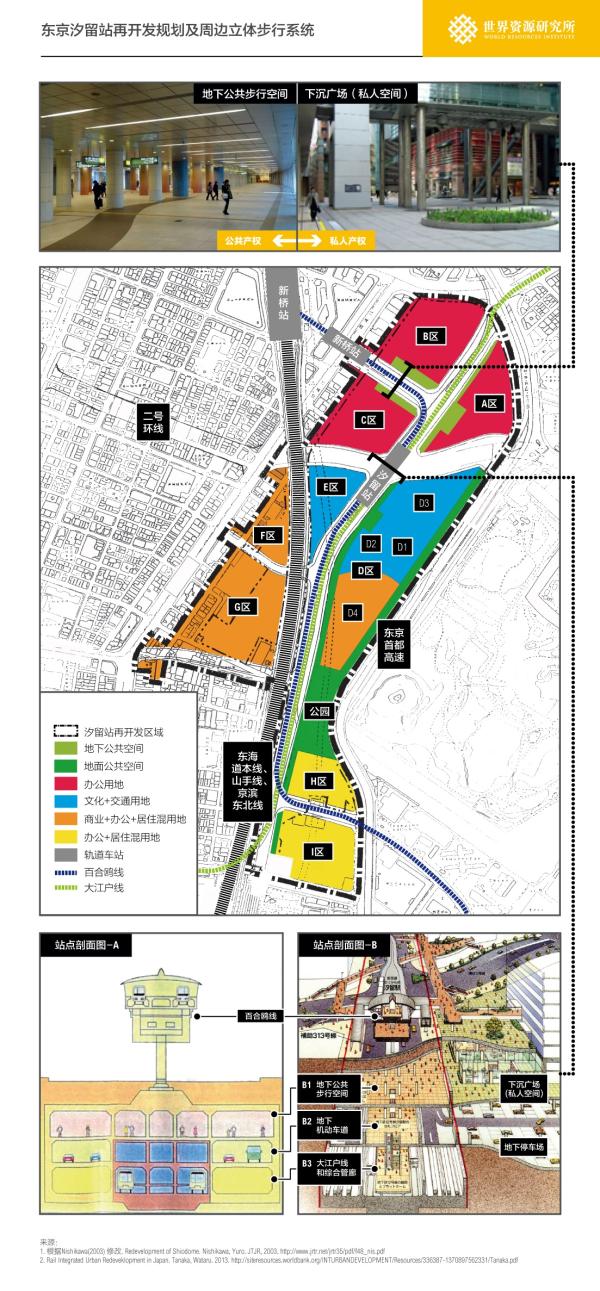

以汐留再開發地區為例,該地區總面積31公頃,其地區再開發規劃被稱為“東京都心最后的超大型再開發規劃”,于1995年由東京大都市規劃部門批準,1997年和1998年(即土地拍賣后,經與開發商協商后)進行兩次修編。由于開發區域較大,分成5個街區進行分階段開發,而各街區均以高密度、形態多樣的綜合體為主,容積率通常在8-12之間。其中,第1個街區的A、B、C地塊在1997年進行拍賣,分別由日本電通、日本電視、三井不動產等聯合體購得。[http://www.fnp.gov.tw/BoardAndPublish.php?page=MonthlyArticle&MS_ID=410]

在步行銜接以及公共設施規劃上,為了支撐汐留再開發地區國際商務中心的定位,其在區域再開發階段,就規劃了大規模地下公共空間,以及地上和二層步行連廊。其中:

?由政府出資興建、由周邊開發商、業主以及相關政府部門共同運營及維護的日本規模最大的地下步行廣場(Plaza 1)。該地下步行廣場寬40米、面積5200平方米,與地塊A、B、C相重疊,連通各個建筑底層界面、開敞式下沉公共空間及地下停車庫。該地下步行廣場,內部設零售商店;與之相鄰的周邊建筑地下下沉廣場,也均配有餐館、商場、娛樂設施與開敞的下沉公共空間,從而活化了整個地下空間,避免了地下空間常見的封閉及安全問題。同時,由于地下步行廣場在邊界設有多個臺階與電梯,從而有效連通了地面以及地上步行連廊,建立起一個視覺通透、地上地下連續統一的步行空間。最后,區域內的基礎設施(包括排水系統、部分道路系統以及電力供應系統)也以共同溝的形式,與地下步行系統整合到一起,改善區域基礎設施條件。

?政府以容積率的獎勵方式,激勵開發商與業主興建的二層步行連廊以及公共空間。其中,開發商在第一個街區A、B、C地塊提供公共空間的規模高達7000平方米。[Yuro Nishikawa. Redevelopment of shiodome. ]在設計上,土地所有者、開發商、東京都政府的相關人員共同組成“汐留地區城市聯合協會”,一道開展街區的詳細規劃,以實現土地的高效利用,提高該地區公共空間品質。借助這一公私合作的機制,業主開發商與管理其周邊街道、地下通道、步行平臺等設施的行政部門之間的規劃設計得以有效協調,創造出具有統一且多元的公共空間和街道。例如,經協商,部分私有公共空間被設計成開敞的下沉式,從而與地下步行系統相對接。此外,建筑二層(或三層)也在高程與接口上做出預先設計與預留,從而與步行平臺實現整合。

不過,香港和東京建立軌道站域立體步行系統的經驗,借鑒意義或許有限;換言之,并不是所有中心區軌道站域都有建立立體步行系統的條件。

需求通常是最主要的決定因素。例如,根據香港交通署調查,中環扶梯系統2010年日使用量達到85000人次,是最初預期的近3倍;而交易廣場路段的日使用量在2006年也超過 40000人次。

另外,受道路條件限制(如道路橫斷面窄、通行量大等)、建筑后退空間有限以及建造成本高等因素制約,立體步行系統也未必能在軌道站域得到應用。

同時,必須承認立體步行系統也是一把雙刃劍。例如在香港,雖然在商業密集地區形成了較為有規模的網絡方便步行,但在以住宅為主的新市鎮地區,如馬鞍山和將軍澳,過多人行天橋可能會降低地面商業活動的吸引力。

盡管如此,在地鐵站周邊打造適宜步行的網絡,可以進一步提升地鐵使用效率與分擔率。同時,步行系統的構建應因地制宜,在不同條件下呈現不同的設計形式與實施路徑。以香港與東京軌道站域立體步行系統為例,在設計形式上,東京的地下步行系統可視為路中式布局,與周邊建筑有支路系統銜接;而香港的二層連廊則是網絡型布局(見下圖)。在實施路徑上,東京的立體步行系統依靠系統規劃與公私合作模式,而香港的立體步行系統則既存在以主要開發商為主導的立體步行系統建設開發,也存在政府主導建設的系統。

?若城市密度不高,優先考慮利用地面街道空間改善。換言之,步行系統不一定需要是“顯性”的三維構筑物,可以是“隱性”的隱藏在已有空間中的流線。建議設置特別優先步行的街道,并編制相關步行提升導引,包括(安全、健康、活力、可持續等方面),引入交通靜化、無障礙設施、街道家具、街道照明、透水鋪磚、開放業態等。

?應充分考慮將步行系統與已有的公園、廣場、街頭綠地、室內開放空間、商場、大樓大堂等相連,促進使用率。同時,應將連續分布的零售業與步行系統盡可能多地相連,以營造更好的步行氛圍。“步行系統”,本身是公共空間,是一種流動的景觀,也是吸引物本身。可以充分考慮與藝術裝置、展覽的結合,形成流動的藝術空間。

?地鐵站設置時,為日后周邊地塊或建筑開發預留足夠接口。

?在城市設計上,應盡快將立體步行設計作為法定規劃環節,在街區或更大空間尺度上,將對軌道站域空間的立體步行系統進行規劃和設計作為TOD控規編制的環節,以提升周邊步行系統與公共空間、商業設施的連通性為主要目標。

?在資金方面,地下或空中步行連接廊道,可由政府出資建造為主,同時以容積率獎勵或地鐵站點連通費等措施,在部分區域的立體步行通道建設與運營管理上,鼓勵開發商與其他社會資本的參與。

作者簡介:

張倩倩,場所營造實驗室聯合創始人,北京大學城市與環境學院特聘講師,北京大學經濟學與城市規劃雙學士、麻省理工學院城市規劃碩士。場所營造實驗室(Crowdsourcing Placemaker,CSP)是一個致力于借助公眾、社區及多元主體力量,通過眾包式/參與式規劃營造更好公共空間的非正式研究和實踐團隊。CSP此次與WRI合作,共同完成了本系列文章的撰寫。

薛露露,世界資源研究所城市交通研究員,負責為中國城市可持續交通發展提供政策和研究支持。在加入世界資源研究所之前,她曾在美國、墨西哥、智利進行以公交引導城市發展的研究分析,土地利用和交通協調發展,城市停車政策研究和交通出行預測建模。 露露擁有北京大學地理信息系統學士和碩士學位,以及麻省理工學院城市規劃碩士學位。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司