- +1

評展|遇見希臘羅馬時期,一個精簡版的“古埃及”

北京的“遇見古埃及,黃金木乃伊展”是商業引進展常見的形式,但展品并非普遍認識上的“古埃及”,而是“希臘-羅馬”時期并不典型的埃及。

地處浦東的震旦博物館正在舉行“往來千載——齊白石、徐悲鴻、張大千”,以他們的作品與交往勾勒出一個中西文化變革交融的時代,當時的畫家們如何在多種藝術形態中選擇自己方向,在今天看來雖有時代的局限,但均走出自己的樣貌。

本欄目投稿郵箱:dfzbyspl@126.com,郵件標題請注明“評展”。

遇見古埃及,黃金木乃伊展

地點:中華世紀壇二層展廳(北京)

時間:2021年8月15日—11月15日

點評:百余件來自英國曼徹斯特博物館的珍貴藏品,囊括黃金木乃伊、珠寶、陶器、莎草紙等典型的埃及文物,試圖探討那個在“希臘-羅馬”時期并不典型的埃及關于現世的思考和來世的信仰。在絢爛奪目的黃金制品和珠寶首飾之外,融合了古地中海世界各種文化風格的葬制喪俗令人感到驚奇。

評星:兩星

不菲的門票彰顯了展覽的商業屬性。主辦方在宣傳文案中無比強調6件黃金木乃伊,以最為鮮明的文化符號徑直將一個古老的異域文明呈現于普羅大眾的視野中,挑起潛在觀眾的原始好奇感。其背后隱含的古埃及人對死亡秉持的不同觀念,正是超越物質和審美打動所有人的根本原因,這般老少咸宜的展覽也的確吸引來不少親子家庭群體。

昏暗的展陳環境

展覽形式本劃分為七個主題,但是由于中華世紀壇的弧面走廊限制,不同板塊的展覽區域界線不清,因此觀眾很難建立觀看的邏輯。比如,乍然進場首先映入眼簾的是兩個青銅頭盔,似乎僅僅是因為年代時序的關系被安排在起始處,沒有鋪墊。不過,差異較大的外形表示它們不同的文化來源,這才印證了展覽的主題——文明沖突下的埃及。

希臘風格與亞述風格青銅頭盔

除了少數陶器屬于新王國時期,大多展品的年代都處于公元前3-4世紀與公元1-2世紀,正好對應古埃及托勒密時期和后埃及時期。此一階段是古埃及希臘化和被羅馬統治的時代,多元化的文化現象相當突出。勝利的外來者基本不再使用以往慣用的木棺,而是創新性地使用亞麻、莎草紙和石膏的混合物調制而成的木乃伊棺。此外,對黃金的信仰得以延續,“希臘-羅馬”時期的貴族也以黃金覆蓋身體,為來世提供神奇的護佑。異族統治者為何摒棄傳統很快融入埃及文化,在各種選擇接受的過程中又發生了如何的取舍,他們和土著民族又維系著怎么樣的關系,這些自然生發的問題在該展中并未見到解答。

黃金木乃伊

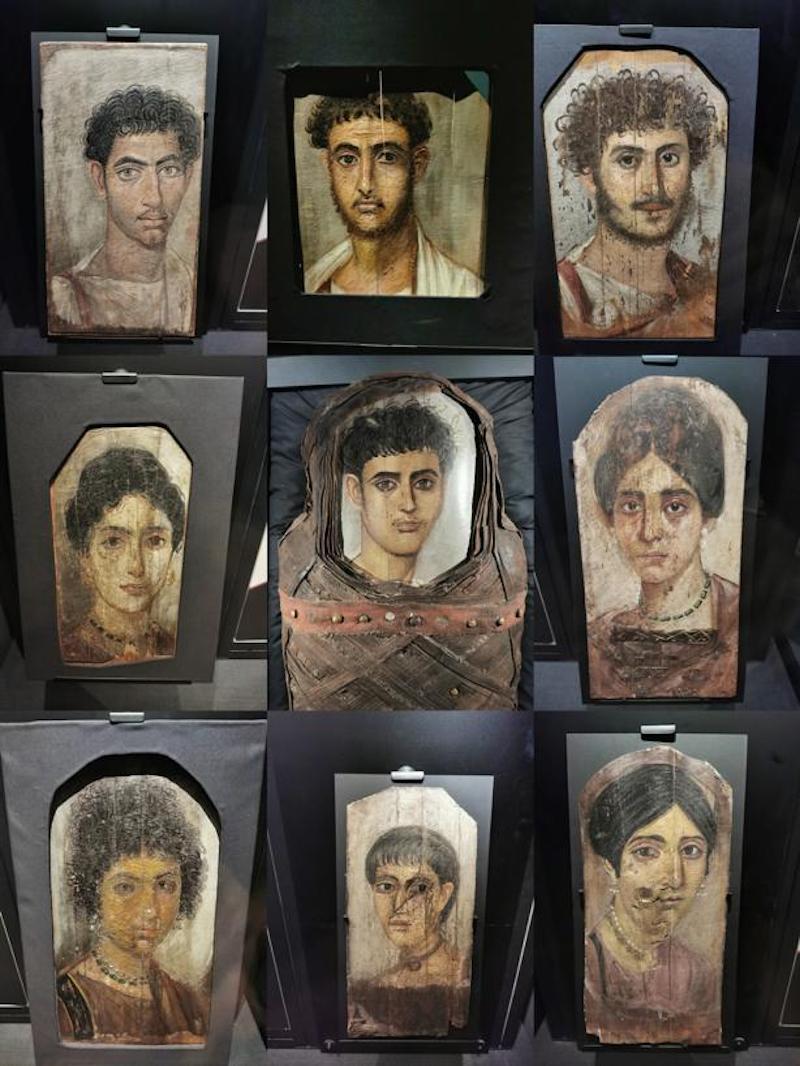

一些木乃伊在頭部覆蓋一面栩栩如生的肖像畫,似是死者生前的風采。可是,只有特意去角落一旁耐心聽完VCR講解,我們才能知道文物學家對其中一具木乃伊做過CT掃描,俊男靚女的肖像很可能是與本人相差甚遠的“照騙”。

一些木乃伊在頭部覆蓋一面栩栩如生的肖像畫

在明星展品之外的其他文物都不成體系的陳列在光線較差的壁櫥展柜中。三言兩語的解說語只能起到基本的描述功能,因材質接近而共置的組合很難反映一個時代的風向,整體上令人感到只是一個更加完備展覽的精簡版。(文/小郁)

麥羅埃陶器展柜

往來千載——齊白石、徐悲鴻、張大千

地點:震旦博物館(上海)

展期:2021年9月25日—10月31日

點評:三位畫家高手過招讓人稱絕,在看到時代給他們的藝術帶來機遇的同時,也應看到局限性。

評星:三星半

齊白石、徐悲鴻、張大千是中國近現代美術史上最響亮的三個名字,他們每個人均是一部個性鮮明的書。齊白石的蝦、徐悲鴻的馬、張大千的仕女、荷花構成了大眾對此三人的最初印象。

展覽入口以代表作概述三人藝術創作歷程。

再深入一些,齊白石來自湖南民間,從民間木雕入繪畫,在陳師曾的鼓勵下“衰年變法”,融傳統寫意和民間繪畫技法于一爐,將自然萬物質樸再現。徐悲鴻留法歸來,以現實主義尋找“傳統中國畫的改良”之路,也注重以作品表達時代;張大千的經歷更為豐富,早年在日本京都學織染,回國后開始臨仿石濤等古代繪畫作品,1920年代便在上海揚名,1940年代赴莫高窟臨摹壁畫,畫風為之一變。他集繪畫收藏于一體,對古畫的仿制達以假亂真之境地。

這樣三位背景完全不同的畫家,有怎樣的交往?這是展覽的主線,雖然策展排將其分為六部分講述,卻不敵多件同題材的合作畫并排陳列直觀。

徐悲鴻和齊白石同樣表現水鳥的作品,左為齊白石的作品

以徐悲鴻與齊白石為例,有幾組作品令筆者印象深刻。其一是兩人對岸邊土坡上水鳥的表達。徐悲鴻重形,對鸕鶿形態、羽毛、爪子等做了具體描繪,不同于“似與不似之間”的意境;齊白石重意,如神來之手,寥寥幾筆點出卻點出水鳥的各種形態,側鋒積墨,見遠山起伏。他的畫法剛好與徐悲鴻畫中遠景水鳥畫法相近,讓人想像其中是否有些許聯系。但畫邊注解文字,卻把觀者的想像打破,頗為教條地灌輸著“雖大小不同、精簡不同,魚鷹的形態卻有著異曲同工之妙”,把一個原本無限開放的議題規制化了。

張大千與齊白石合作的《荷蝦圖》

其實高手過招并無常法,卻讓人叫絕。比如張大千與齊白石合作的《荷蝦圖》,齊白石的蝦盤桓在前,一下抓住觀者,白石畫蝦的妙處不在話下,將筆墨運用到極致;繼而目光上移動再看張大千的荷花,筆墨淋漓,變化萬千,用筆爽利,讓人快活。張大千的貴氣和齊白石的生動躍然紙上。

展覽中另有一組徐悲鴻與齊白石合作《蜀葵蝦》和《蜀葵蛙》,雖約為戲作,但一人質樸生動、一人嚴謹守形,一松一緊之間,各自的人生歷程在流露筆端。

徐悲鴻與齊白石合作《蜀葵蝦》和《蜀葵蛙》

此次展覽的展品多來自與北京的徐悲鴻紀念館和重慶的徐悲鴻美術館,展覽相對以徐悲鴻為中心,講述三人的交往。從齊白石國立北平大學的聘書,以及兩人10余件往來書信,可以看出徐悲鴻對齊白石的賞識;徐悲鴻與張大千則留下了很多收藏佳話,比如徐悲鴻邀張大千、謝稚柳為自己收藏的《八十七神仙卷》寫跋;比如現在美國大都會博物館藏的董源的《溪岸圖》是徐悲鴻出讓給張大千,張大千隨身把玩了三十年,再售王季遷。1947年,三位莫逆之交曾在天津舉辦了他們生前唯一的一次三人聯展,這一部分也再展覽中以有所呈現,也展現了三人在藝術創作道路上的友誼。

齊白石國立北平大學的聘書

徐悲鴻與張大千合作《杜甫詩意圖》

時過境遷,當我們以現代視角再看徐悲鴻的留法選擇,以及對傳統中國繪畫的革新,齊白石的從民間和傳統中來;張大千的一再上溯古代繪畫傳統。似乎能看到時代帶給畫家的機遇與局限,局限也來自藝術史研究者的眼光和不同歷史階段推崇的不同畫風。

就徐悲鴻本人而言,他在1918、1933和1943年發表的《中國畫改良之方法》、《中國今日急需提倡之美術》、《新藝術運動之回顧與前瞻》也可見他個人在不同時期對自己觀點的進化和修正,然而藝術作品本身最直接的,當我們隔了一個世紀回看對中國繪畫的改良,會發現改良之路依舊漫漫。

(文/小松)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司