- +1

Z博士的腦洞|今年諾獎,打開世界的門,卻關上自己的

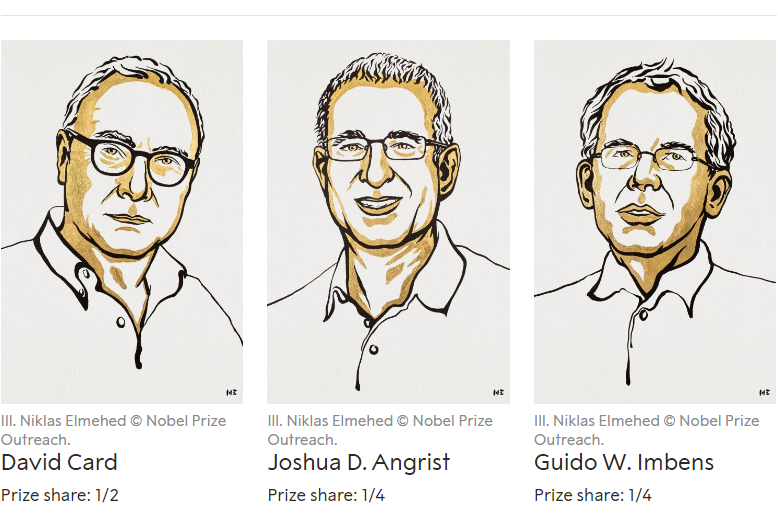

北京時間10月11日傍晚,2021年諾貝爾經濟學獎揭曉,3位經濟學家共同分享這一獎項。其中一半獎給加拿大經濟學家大衛·卡德(David Card),因為他對“勞動經濟學的實證貢獻”;另一半則獎給美國經濟學家約書亞·安格里斯特(Joshua D.Angrist)和吉多·伊本斯(Guido W.Imbens),因為他們對“因果關系分析的方法學貢獻”。頒獎詞說:他們提供了關于勞動力市場的新見解,并展示了可以從自然實驗中得出關于因果關系的結論。他們的方法已經擴展到其他領域,并徹底改變了實證研究。

這結果讓人不禁想起另一位經濟學家,他的名字是阿蘭·克魯格(Alan B. Krueger)。

應該怎么研究才好?

2019年,諾貝爾經濟學獎就曾關注過實驗在發展經濟學中的應用,并將當年的獎項頒發給了采用實驗方法進行貧困問題研究的迪芙洛(Esther Duflo)和巴納吉(Abhijit Banerjee)夫婦。

獎是頒發了,但是在坊間卻引發了一番爭議。有些人認為,這種“實驗”方法論算不得什么經濟學的正統高深規范創見,不是說那種在數理建模的基礎上做出的扎實玩意兒,按照有些坊間評論的說法,簡直有點兒“奇技淫巧”的意思。

當然,迪芙洛和巴納吉賢伉儷本身都是數理統計方面的牛人,并非因不懂得數學而跑去采用實驗方法,亦無可能在全世界眼皮子底下用什么花拳繡腿瞞天過海獲得這項世人矚目的大獎。

其中焦點,其實或也就在于當今經濟學進展的瓶頸,我們如何能夠更好地分析在社會現象中顯現和隱藏的經濟學因果關系?

作為自然科學,可以更“純粹”地進行對照組分析等,從而得出更有力的實證結果來說明事物之間的因果理論。而作為社會科學,大規模的對照也許很難發生,或者由于現象的不可復制,比如一些歷史事件,無法真實模擬和知曉“倘若當時不這樣”又會怎么樣;或者由于倫理的約束,比如不能通過剝奪其中一些人的權利來企圖驗證,這些權利的賦予和去除能夠帶來多大經濟效應;或者由于外在影響因素太多的原因,等等,使更有精確意義的實驗難以實現。

而宏觀經濟的驗證和啟示已經在某種程度上讓人感覺到了“不夠用”,數模與現實的指導關系逐漸變得模糊而疏離。尤其是幾次經濟金融危機、全球經濟發展瓶頸、貧富分化帶來的沖突等等,讓眾多經濟學者希望在方法論上進行突破。

因此,近些年,諾貝爾經濟學獎頒發給了一些過去一段時間曾經飽受質疑的方法,除了研究貧困的迪芙洛和巴納吉,還有研究行為經濟學的理查德·泰勒(Richard Thaler),他是首位將心理學引入經濟學,開創了行為經濟學的學者,其研究也曾經飽受爭議。

打開方法論的一扇門

而此次獲獎的經濟學家們,主要是在“自然實驗”方面做出了巨大突破和貢獻。所謂“自然實驗”,是在經濟學難以在實驗室里制備出完美對照實驗的困難中,找出了一條從無序的社會自然事實中,抽絲剝繭出一場有意義“對照組”的實證方式,使通過對比能夠得到因果關系。

經濟學史上最著名的“自然實驗”之一,就是今年諾獎得主安格里斯特與2019年去世的普林斯頓大學經濟學教授阿蘭·克魯格1991年發表的關于教育對收入影響的研究。

也就是說,當我們說“知識改變命運”的時候,這是個沒有被實證過的因果關系。知識真能夠改變命運嗎?過去的驗證方式,最多是通過個案說明,比如孟子的媽媽強烈、嚴格、傾盡全力讓他好好學習知識,最后他就成了一代哲人、偉人、先知,等等。但科學地來看,他能夠有所成就,是不是因為多讀書呢?會不會是因為他媽媽基因優越?會不會是因為他很會與人打交道?又或者,如果他不多讀書,他是不是能夠在別的方面脫穎而出同樣成為一個大人物?面對個體,其因果關系就很難因此建立,推而廣之則更難說,知識就是命運的決定因素之一,其因果關系是有意義 。

幾十年來,一些教育經濟學家和勞動經濟學家也做出過很多研究,但其方法始終有一些內生性缺陷,很難完全排除其他因素對教育和收入等的影響,如家庭富裕程度等,以致于對教育能夠提高收入的因果關系驗證仍存疑問。

安格里斯特與克魯格則做了這么個研究。由于美國義務教育法規定,年滿6周歲的兒童必須在該年9月入學,年滿16歲才可輟學。于是,產生了一個自然對照組,即一個1月1日出生和一個12月31日出生的孩子,如果兩人最終都輟學,那么后一位接受的教育將會比前一位多上近一年。而造成一年教育時間差異的原因純粹只是“生日”,因此,兩個對照組未來的收入比較就排除了任何其他的影響因素,從而可以得出一個“真空”條件下的因果關系驗證。

這為經濟學研究打開了一扇新的門。

飽受爭議的議題,干凈利落的方法

另一個經濟學“自然實驗”的著名例子則發生在此次另一名諾獎得主身上,然而還是和阿蘭·克魯格。

這個研究是關于最低工資的。

和教育的投資回報率類似,最低工資究竟是保護了還是傷害了廣大底層勞動人民群眾一直是業界和學界的攻防焦點。倡導者們認為,最低工資是對勞動者的保障和保護,反對者們則多是持所謂新自由主義的觀點,認為最低工資會傷害企業利益,因此只會讓企業降低雇傭率,從而使失業率更高,最終損害勞動者的實際利益,或者至少損害一部分人的利益來保障另外一部分人的。

這個問題的核心也在于,一個地區或推出最低工資政策法案、或沒有最低工資限制,因此實證比較只能是在同地區不同的時間階段進行。這當然納含了太多其他影響因素,太多不確定的因素都在此間發生變化,究竟是最低工資政策影響了就業率,還是影響最低工資政策的其他因素影響了就業?真不好說。此種比較研究在宏觀上可行,但實質上的可信度卻已經大打折扣。

上世紀90年代初,新澤西州的最低小時工資從4.2美元提高到5.05美元,與此同時,與新澤西州相鄰的賓夕法尼亞州沒有調整。于是,卡德和克魯格分別搜集了新澤西的最低工資法出臺前后,兩州的快餐店雇傭狀況等變量。他們在這里采用了DID法,即“倍差法”,或者“雙重差分法”(Difference in Differences Method),用兩地實驗前后數據的差值進行分析,從而在比較中也消除了兩地本身的差異帶來的影響。最后發現,最低工資法的實施讓新澤西快餐店的平均工資顯著增加了,但并沒有帶來顯著的失業率上升。這個證據表明,最低工資法可能帶來的負面影響,或許要比理論預計來得小得多。

這是個令人驚異的發現,在勞動經濟學歷史上意義重大。而其所使用的研究方法也意義重大,不僅僅是“自然實驗”方法獲得一堆殊榮,DID現在經濟學研究上也是“當紅炸子雞”。

打開了世界的門,卻關上了自己的

阿蘭·克魯格是美國普林斯頓大學教授,曾擔任過克林頓政府期間勞工部的首席經濟學家以及奧巴馬時期白宮經濟顧問委員會主席。他在經濟學領域的建樹有目共睹。

除了在勞動經濟學、教育經濟學等方面的貢獻,克魯格對于收入分配問題也尤為關注。他在2012年的演講中,就曾經將高度不平等國家有更低代際流動性的曲線稱為“了不起的蓋茨比曲線”,以警醒大家,收入分配的分化已經帶來社會階層固化,可能會帶來更多社會問題和撕裂。

他有很多先進于世人的看法,在《恐怖分子的成因:經濟學和恐怖主義根源》中,他寫道,與恐怖分子來自貧困、未受教育的環境的假設相反,恐怖分子通常來自中產階級,并且多接受過大學教育。

從谷歌學術被引量來看,克魯格的影響力巨大,是2019年諾獎得主之一迪芙洛的幾乎兩倍,也是2018年諾獎得主之一威廉·諾德豪斯William Nordhaus的大約1.8倍。

而且,他不僅在學術上具有不凡的洞察力,也是個搖滾樂愛好者。

克魯格除了研究過經濟學、恐怖主義和搖滾樂,也寫過關于幸福和痛苦。他死后,美國前總統奧巴馬在一份書面聲明中稱贊道:即使克魯格教授在糾正你的時候,也永遠保持著微笑和溫柔的神情。

然而,在2019年3月,他在家中選擇結束自己的生命。

由于諾貝爾獎只頒發給健在的人,看到與他肩并肩的學者在接受獎項,難免更加覺得惋惜。

就在當年,全球環境經濟學家排名第一的哈佛大學馬丁·L·威茨曼(Martin Lawrence Weitzman)教授也選擇結束了自己的生命,其同事回憶,他曾留下一張紙條,質疑自己是否再有思維上的敏銳度為他在環境經濟學領域繼續做出貢獻。此前獲得諾獎的環境經濟學家諾德豪斯獲獎時據說很是吃驚,因為他以為威茨曼會和他一起。

我們不會去追探他們這樣做的原因,也必須承認可能有一些抑郁癥等實質性疾病的困擾。只是,在整個世界風雨飄搖的今天,經濟學也受到極大的挑戰,做出的貢獻可能不能很好地被認可,又或者有太多的新問題不能被想通,在又一次的混亂和蒙昧中,最理性的人最先對自身提出巨大質疑,甚至無法負擔這種重負,只能離開。

打開了世界的門,卻關上了自己的。

后記

很多人由此關心學者的心理健康。但對于這些見解始終高于世人和時代的人而言,什么才是他們的心結和慰藉?

需要智慧的時代里,更需要對智慧的愛護和支持。保持理性的同時,開心一點。

(作者萬喆為經濟學家,澎湃新聞特約評論員)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司