- +1

江南名士|舉手揖吳云:蘇軾的蘇州際遇

熙寧四年(1071),蘇軾出了一道鄉(xiāng)試考題,以“晉武平吳以獨(dú)斷而克,苻堅伐晉以獨(dú)斷而亡,齊桓專任管仲而霸,燕噲專任子之而敗,事同而功異”為問。此舉激怒了朝中要員,遭到了御史臺彈劾,蘇軾于是自請前往杭州任通判。

這一年的十一月,他第一次到達(dá)蘇州。

之后的幾十年間,蘇軾從未主政蘇州,可不論是虎丘賦詩、好友唱和的風(fēng)雅,還是寺院清修、與僧人相交的禪意,都使得他對蘇州有了很深的感情。

一舸姑蘇,便逐鴟夷去得無

熙寧四年夏,蘇軾從京城出發(fā)前往杭州赴任,一路南下,不緊不慢,到達(dá)蘇州時已然仲冬時節(jié)。所見是江南“連天衰草”的蕭瑟景象,心中所感興許是為官十余載陷于新舊黨爭的疲憊,百感交集間蘇軾寫下“一舸姑蘇,便逐鴟夷去得無”。(《減字木蘭花·云鬢傾倒》)

在蘇州停留的日子里,蘇軾曾前往虎丘游玩。“虎丘”之名相傳與春秋時期吳王闔閭有關(guān),《越絕書》記載:“闔閭冢在吳縣昌門外,名曰虎丘……葬之三日,白虎居其上,故號曰虎丘。”

在虎丘,蘇軾見到了太宗雍熙年間曾在此地任職的王元之的畫像,后來受王元之曾孫王汾之托,追贊其遺風(fēng)猶烈。《王元之畫像贊》中有一句:“方是時,朝廷清明,無大奸慝,然公猶不容于中,耿然如秋霜夏日,不可狎玩,至于三黜而死”。所謂“不容于中,三黜而死”,竟然也可看作是蘇軾一生的縮影。不知子瞻落筆時,是否能想到命運(yùn)竟是如此充滿巧合。

新建的吳中第一山牌坊

熙寧六年(1073),蘇軾去常州、潤州、蘇州等地賑濟(jì)饑民,經(jīng)過蘇州報恩寺時,他想邀請成都通長老前來做主持,便當(dāng)即寫下《蘇州請通長老疏》,文中說通長老“族本縉紳,實(shí)西州之望;業(yè)通詩禮,為上國之光”,希望通長老的到來可以“振法音,以助道化”。通長老很快應(yīng)允,第二年蘇軾再過蘇州時二人卻未能相見,只能書信一封以表遺憾:“近過蘇臺,不得一見而別,深為耿耿”。(《與通長老》)

這里說到的蘇州報恩寺,相傳建于三國東吳赤烏年間,初名通玄寺。南朝梁大通年間在寺中建了一座高達(dá)十一層的塔,可惜北宋時被毀。唐玄宗改寺名為開元寺,寺毀于晚唐。后周顯德二年(955)建報恩寺于開元寺舊址,宋神宗元豐年間(1078—1085)重建報恩寺塔,南宋初復(fù)毀。現(xiàn)存的報恩寺塔俗稱“北寺塔”,重建于南宋年間。

蘇州報恩寺塔,圖源視覺中國

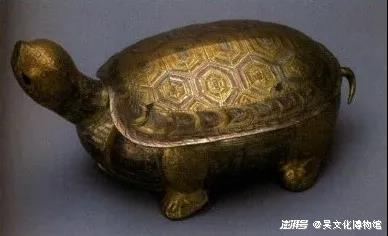

在重建報恩寺塔時,許多人都將自己私藏的舍利捐贈給報恩寺,以供瘞埋,而蘇軾“無舍利可舍”,便將自己的私印和裝私印的盒子贈與報恩寺(《舍銅龜子文》)。這件銅龜子是前朝舊物,形制上應(yīng)該很接近唐代的龜形盒,此類器物在陜西扶風(fēng)法門寺塔基地宮的考古發(fā)掘中也有發(fā)現(xiàn)。

法門寺地宮出土龜形盒

圖源冉萬里《“銅龜子”考—讀蘇軾<舍銅龜子文>札記》

蘇軾與蘇州佛教之地緣分不淺,除了報恩寺和通長老外,定慧禪院也是他常去之地,住持和尚甚至特意讓出住房和花園,供蘇軾起居,名為嘯軒。蘇軾晚年被貶惠州,守欽禪師讓卓契順帶著自己寫的《擬寒山十頌》前去探望,蘇軾便作了《次韻定惠欽長老見寄八首并序》,首首皆有禪意,期望與禪師相互切磋。

有趣的是,蘇軾之前并不認(rèn)識這位守欽長老,但此般不遠(yuǎn)萬里、跋山涉水,只為“候無恙于東坡”(《蘇軾文集·記卓契順答問》)的真情厚意也確實(shí)讓身在瘴癘之地的蘇軾倍感溫暖。

過姑蘇,不游虎丘,不謁閭丘,乃二欠事

熙寧七年(1074),結(jié)束了賑災(zāi)工作的蘇軾自常州、潤州返回杭州,途中又經(jīng)過蘇州,在劉述的陪伴下,他再次來到虎丘游玩。虎丘是蘇州著名的名勝古跡,不僅有春秋時期吳王的遺跡,風(fēng)景也是一絕,史書贊其“絕巖縱壑,茂林深篁,為江左丘壑之表”,有“吳中第一名勝”的美譽(yù)。

虎丘的美景總是令蘇軾流連往返,每過蘇州他都會一登虎丘激發(fā)詩興。“入門無平田,石路穿細(xì)嶺”(《虎丘寺》),潺潺的流水聲夾雜著林間的陣陣風(fēng)聲,帶來了絲絲涼意,參天古木的綠蔭輝映著一片片碧綠的潭水。世事的風(fēng)雨滄桑,草木的萬千變化都被收納進(jìn)蘇軾的生命里,流淌于他筆下的字里行間。

虎丘之景

虎丘之景

今日,沿著蘇軾的足跡,我們還可見“知有真娘立道邊”的真娘墓,還可見“鐵華秀巖壁”所描述的有巖如削,該處巖石也因蘇軾的詩句而取名“鐵華巖”,亦可登上“千頃云閣”去看那“云水麗千頃”的開闊風(fēng)景。(《虎丘寺》)

虎丘云巖寺塔

結(jié)束了虎丘之行,一行人前往閭丘孝終家飲酒。前一年蘇軾拜謁蘇州太守王誨時,就聽聞其父曾說:“蘇州有二丘,不謁虎丘,即謁閭丘”。后來蘇軾被貶黃州,閭丘正任黃州太守,凡有宴會和重大活動,他往往會邀請?zhí)K軾一同出席,二人的交往甚密,還常在一起賦詩作樂。

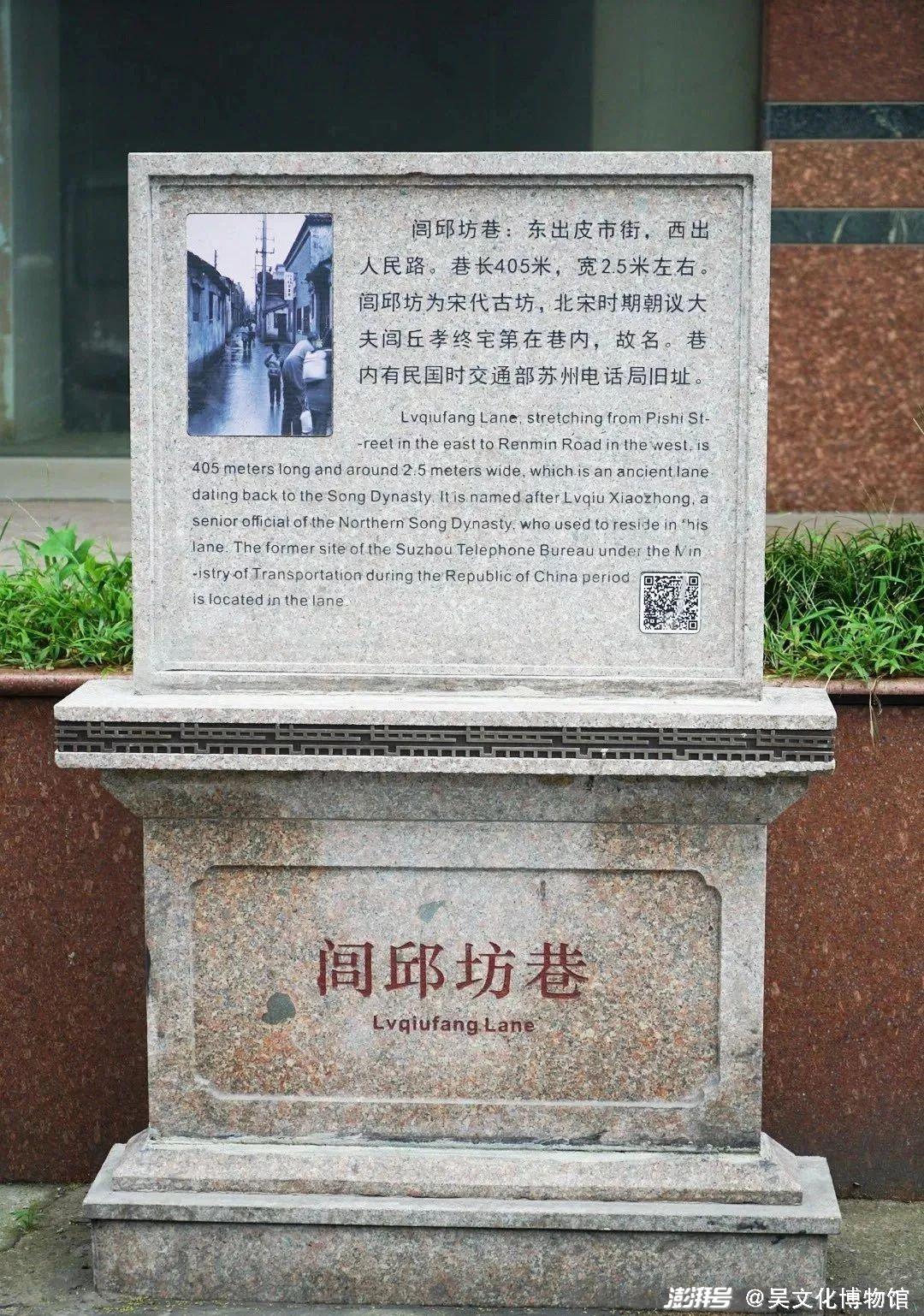

久在官場,閭丘孝終深感疲憊,最后辭官歸隱,回到了家鄉(xiāng)蘇州,居住在如今的“閭邱坊巷”之中。蘇軾心里惦記著這位老朋友,曾作《浣溪沙》一詞以寄思念:“一別姑蘇已四年,秋風(fēng)南浦送歸船,畫簾重見水中仙。霜鬢不須催我老,杏花依舊駐君顏,夜闌相對夢魂間。”

蘇州閭邱坊巷地標(biāo),圖源網(wǎng)絡(luò)

江南的風(fēng)景收藏了蘇軾登高遠(yuǎn)眺時的萬般心情,與友人的推杯換盞或能一掃官場的陰霾。

蘇軾因此感嘆:“過姑蘇,不游虎丘,不謁閭丘,乃二欠事”。如今,“到蘇州不游虎丘,乃憾事也”成了蘇州旅游的一張名片,而閭邱坊巷中的故事似乎卻早已隨風(fēng)淡去。

這一年年底,蘇軾在杭州的任期已滿,升任密州太守。他從杭州一路風(fēng)塵仆仆趕往密州,途中經(jīng)過蘇州時,好友王誨安排宴席為其送行,蘇軾回憶起這一年時間里自己三次過蘇,不由感慨萬千:“一年三度過蘇臺。清尊長是開。佳人想問苦想猜,這回來不來。情未盡,老先催。人生真可咍,他年桃李阿誰栽。劉郎雙鬢衰。”(《阮郎歸·蘇州席上作》)

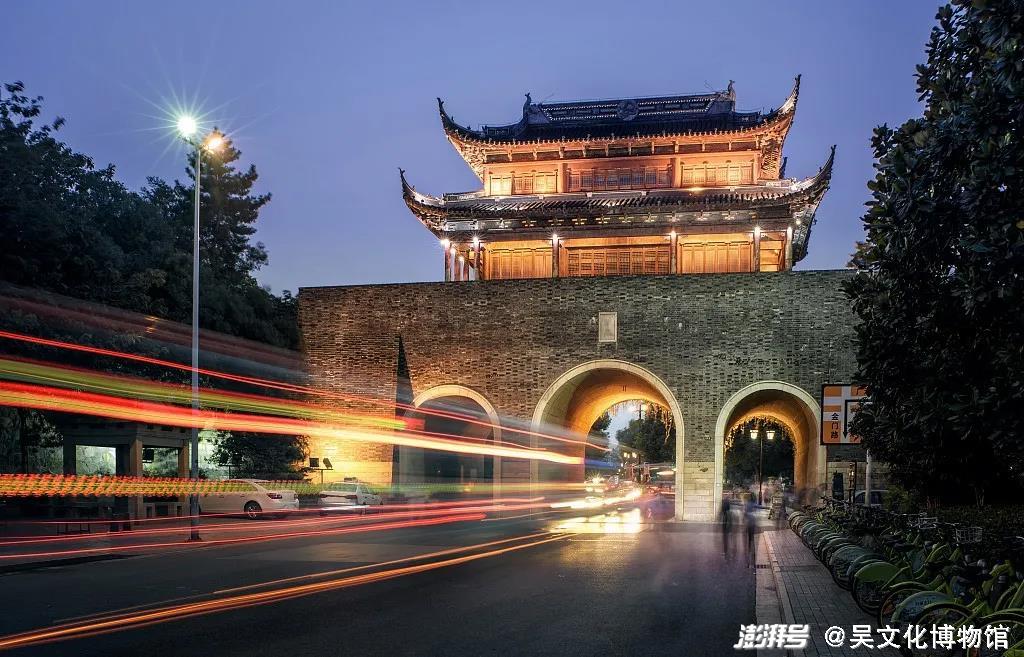

而后出了閶門,便是真的不知下一次歸來要待到何時。

蘇州閶門,圖源視覺中國

今歲大水,蘇、湖、常三郡水通為一

蘇軾熙寧七年一別蘇州之后,再次回到這片土地,便要等到元祐四年(1089)第二次出任杭州之時。經(jīng)歷了驚心動魄的烏臺詩案后,蘇軾被貶黃州,躬耕于城郊東坡荒地,實(shí)現(xiàn)了自我突圍,彼時再到故地,已然心境不同。

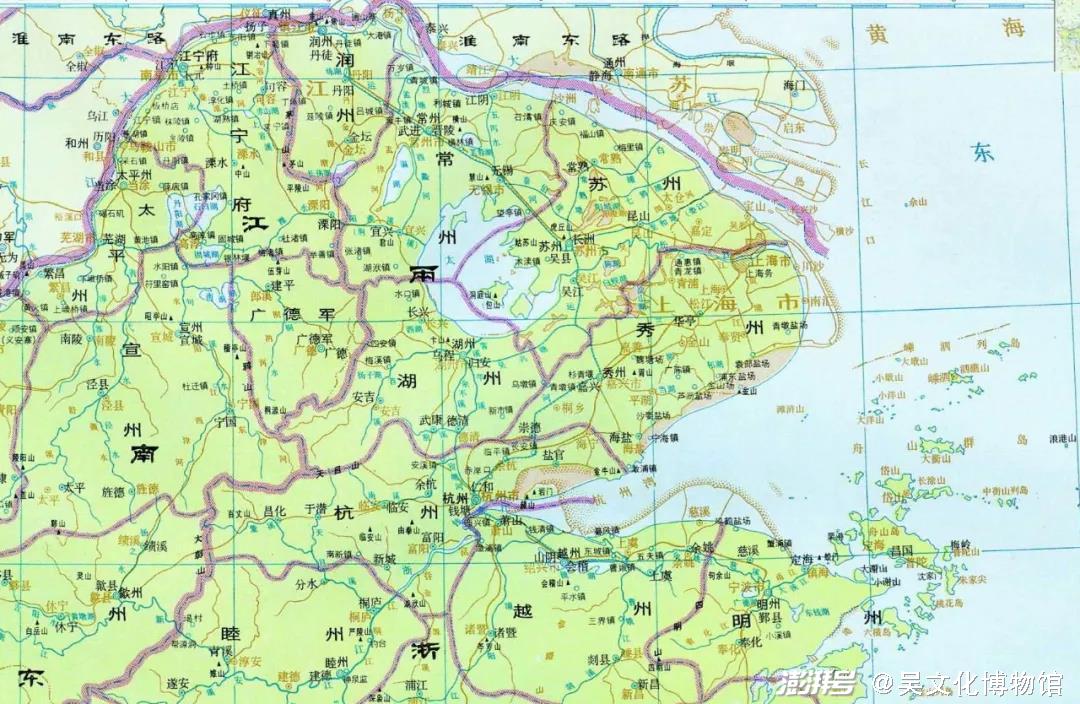

元祐四年三月,朝廷任命蘇軾為杭州太守,領(lǐng)軍浙西,成為一方大員。此次任期甚短(不到兩年),不同于十九年前初到杭州那般逍遙恣意、縱情山水,這一次蘇軾的生活主要是“修建工程與賑濟(jì)災(zāi)民”。他并不只是關(guān)心治所杭州的一方土地,也時刻留意著太湖區(qū)域蘇州、常州、湖州等地的生活生產(chǎn)情況。

各州相對位置圖,圖源《中國歷史地圖集》

元祐五年(1090)的春夏之交,農(nóng)民想著豐年有望,紛紛典賣家當(dāng)、借錢來施肥耕種,誰知后來大雨滂沱,多日不止,“一舉害之,民之窮苦,實(shí)倍去歲”(《奏浙西災(zāi)傷第一狀》)。蘇軾派人前往蘇州、常州等地尋訪,只道是太湖周邊數(shù)州災(zāi)情嚴(yán)重,連日的降雨淹沒了大片農(nóng)田,農(nóng)戶都劃著船去搶救殘存的作物,半熟的稻子炒熟后可吃,而未成熟的稻穗只能拿去喂牛。不僅如此,大風(fēng)天氣還常常在湖泊區(qū)域興起巨大的浪潮,原先砌筑的堤壩基本都被破壞了。

即便雨停了,這一年也是豐收無望。更糟糕的是,同年八月中旬,一場更大的風(fēng)暴席卷而來,直到九月仍然陰雨不止,擁有“蘇湖熟,天下足”美譽(yù)的蘇湖兩地都受災(zāi)嚴(yán)重,以致所收無幾。

再加上少遇晴天,“已熟者不得刈,已刈者不得舂,有谷無米,日就腐壞”(《相度準(zhǔn)備賑濟(jì)狀》第二),到九月,蘇州一地的米價已漲至每斗五十文,卻還有進(jìn)一步上漲的趨勢。

此時的蘇軾心急如焚,接連上書請求朝廷撥款、調(diào)撥谷物以應(yīng)對來年的饑荒,并穩(wěn)定糧價。朝廷后來詔令蘇州撥常平米五萬石給湖州,秀洲撥十萬石給杭州,而蘇軾考慮到蘇、秀地區(qū)亦遭重災(zāi),若救濟(jì)他地,恐怕會造成“兩頭缺事”的局面,于是申請于其他豐熟地區(qū)調(diào)撥糧食給各地,以解燃眉之急。

但奇怪的是,蘇軾一人的奔走相告并沒有得到其他官員的積極支持,先有葉溫叟剝奪了朝廷撥給蘇軾賑災(zāi)的款項,后有馬瑊以“忙于他事”為由多次推脫蘇軾的會商請求,再有,蘇軾所呈《奏浙西災(zāi)傷第一狀》中催請?zhí)幚淼牟糠志乖卩]遞途中遭到刪減。

這似乎是浙西官員的常態(tài),蘇軾在給皇太后的密奏中說:“臣近者每觀邸報,諸路監(jiān)司,多是于三四月間,先奏雨水勻調(diào),苗稼豐茂,及至災(zāi)傷,須待餓殍流亡,然后奏知”。蘇軾的體察民情、勵精圖治則顯得有些格格不入。

正當(dāng)蘇軾的賑濟(jì)計劃逐步推進(jìn)之時,元祐六年(1091)二月,一紙詔書又將他調(diào)離杭州,至京城任翰林學(xué)士。

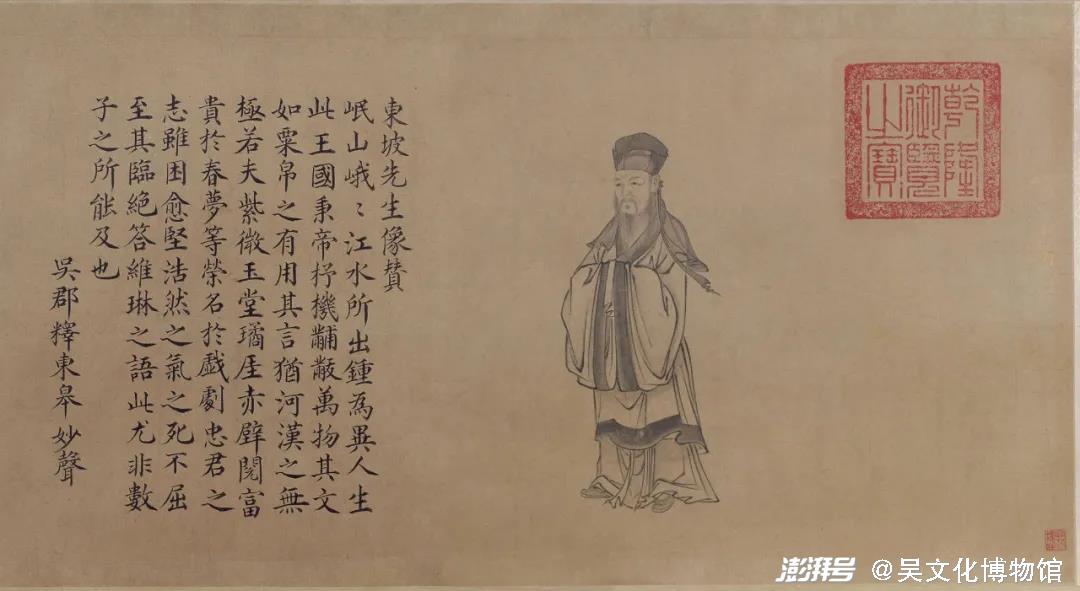

蘇軾《治平帖》卷所見東坡畫像,圖源網(wǎng)絡(luò)

返京的路上,蘇軾終于得以親見蘇州及鄰近地區(qū)的受災(zāi)情況。

那時正值春天,處于低洼位置的田地仍然浸泡在深水中,高處的田地放眼望去也是積水連片,男女老幼夜以繼日地從田間抽水,但這也只是杯水車薪,雨過之后田間又會積滿水。已經(jīng)到了春種的時節(jié),卻因水害未止而無法播種,陰雨時節(jié)干柴也成了稀缺資源,人們只得吃著生冷的粗劣食物,好多人因此患肚脹而亡。

蘇州等地的景象令蘇軾痛心不已,“并是臣親見,即非傳聞。春夏之間,流殍疾疫必起”(《再乞發(fā)運(yùn)司應(yīng)副浙西米狀》),當(dāng)即又修書一封,請求轉(zhuǎn)運(yùn)司多撥一些糧食賑濟(jì)蘇湖地區(qū)。

蘇軾的擔(dān)心最終還是成了現(xiàn)實(shí)。第二年饑疫四起,蘇州、湖州、秀州三地,死亡人數(shù)過半,雖然積水退去露出了田地,但長期的浸泡使得土地都不勝耕種,“有田無人,有人無糧,有種無牛,餓死之余,人如鬼臘”,此等情形,恐怕需要國家上下盡十年之力,方可恢復(fù)如初。

連年水患間,蘇軾一方面積極實(shí)行“常平倉制度”,待糧價上漲時開倉賑濟(jì)平抑糧價;推動朝廷寬免官債,使得人民不用在遭受連年災(zāi)害的同時還要背負(fù)沉重的債務(wù)。

另一方面,他向朝廷舉薦單鍔的《吳中水利書》,指出了水患的源頭在于五堰之廢和長堤挽路,此二者雖然方便了漕運(yùn),卻直接導(dǎo)致水流環(huán)境迅速惡化。事實(shí)上,江南加速開發(fā)中的經(jīng)濟(jì)獲益與水利維護(hù)之間出現(xiàn)的矛盾由來已早,而蘇湖地區(qū)連年的水害也要一直到南宋時期才得以基本解決。

南宋《平江圖》,可見城區(qū)內(nèi)最大的特點(diǎn)是安排了水路并行的兩套交通系統(tǒng),圖源蘇州碑刻博物館官網(wǎng)

作為地方大員,與朝廷溝通、焦頭爛額事小,直陳民情、以救百姓于水深火熱之中,想必才是蘇軾真正的追求與慰藉。也是得益于自晚唐以來諸多官員的不斷努力,如今的蘇州才真是應(yīng)了那句“上有天堂,下有蘇杭”。

回到京城的蘇軾又陷于黨爭遭到貶謫,此去一路南下到惠州、儋州,一直到后來遇赦北返,蘇軾也再未重游蘇州。

千百年來,蘇軾的名字已然成為了華夏民族的一種記憶,這種記憶和蘇州的山水人物緊密相連,也深深烙進(jìn)了蘇州如今風(fēng)調(diào)雨順、水旱無憂的平常日子之中。

原作者:成蹊

本文為澎湃號作者或機(jī)構(gòu)在澎湃新聞上傳并發(fā)布,僅代表該作者或機(jī)構(gòu)觀點(diǎn),不代表澎湃新聞的觀點(diǎn)或立場,澎湃新聞僅提供信息發(fā)布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司