- +1

新加坡經(jīng)驗難復(fù)制,“擁堵費”當(dāng)有北京模式

5月26日,北京市環(huán)保局、交通委在北京市政協(xié)召開的霧霾治理問題提案辦理協(xié)商會上表示,在充分借鑒新加坡、倫敦、斯德哥爾摩等城市經(jīng)驗基礎(chǔ)上,初步制定了本市交通擁堵收費政策方案和技術(shù)方案,目前正在組織進(jìn)一步深入研究和論證。

其實,今年以來,北京有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo),已經(jīng)通過不同渠道,多次透露了有關(guān)“擁堵費”的信息。

1975年,新加坡在全世界第一個實施了中央商務(wù)區(qū)(CBD)通行證收費制度,確實收到了較好的效果,并形成了新加坡模式。由此,關(guān)于擁堵費的研究,一定繞不開新加坡的實踐。而北京也提到,要充分借鑒新加坡經(jīng)驗。

那么,新加坡模式究竟是什么?中國大陸的特大城市,或者說北京應(yīng)該從新加坡經(jīng)驗借鑒哪些內(nèi)容?

筆者以為,新加坡模式是獨特的,無法照搬。創(chuàng)造出北京模式,可能是當(dāng)下的不二選擇。

未雨綢繆

新加坡在面積上只是個“蕞爾小邦”。英國人1819年到來之前,它還只是150人的小漁村。而新加坡常住人口現(xiàn)約554萬,國土面積僅有720平方公里(30%領(lǐng)土面積來于不斷填海)。但新加坡的世界影響力并不小,是世界最富裕的國家之一(2015年人均GDP高達(dá)6.5萬美元),是國際著名的航運中心和金融中心。

更重要的是新加坡的軟實力。對文化親緣的中國大陸,這尤其有相當(dāng)?shù)奈ΑP录悠滤鶆?chuàng)造的一些創(chuàng)新而又不乏爭議的制度,使其建立了一個高效而又獨特的社會。在交通領(lǐng)域,新加坡是很多大膽設(shè)想的先行者,擁堵費就是其中之一。

新加坡1965年獨立建國后,經(jīng)濟(jì)以兩位數(shù)的增長率(前10年平均增長率達(dá)11.2%)加速發(fā)展。到1975年,人均GDP已達(dá)6100美元,人口增至約220萬人。這時,小汽車逐漸進(jìn)入家庭,私人小汽車每年增長8.8%,彼時己達(dá)14.3萬輛,相比1965年增長了80%以上,汽車總數(shù)近20萬(千人汽車保有量約90輛)。但交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)則要慢很多,同期道路長度只增長了24%。供求失衡下,擁堵自是期然而至,核心區(qū)高峰期時速降至27公里。

事實上,相比中國大陸的很多城市,其時的新加坡車不算多,路也不算堵。以北京為例, 2015年千人汽車保有量已接近260輛,是1975年時新加坡水平的2.9倍。2015年全路網(wǎng)高峰期主干道時速22公里,晚高峰更低至20公里,比當(dāng)時新加坡核心區(qū)低23%。

新加坡因其特殊的地緣和政治環(huán)境,領(lǐng)導(dǎo)人有極強(qiáng)的危機(jī)意識,凡事未雨綢繆,交通管理也不例外。獨立后,很快意識到1958年編制的城市總規(guī)已不合時宜。1968年,新加坡政府在聯(lián)合國、世界銀行等國際機(jī)構(gòu)有關(guān)專家的幫助下,開始重新編制城市規(guī)劃和交通發(fā)展戰(zhàn)略,1971年完成報告撰寫。報告預(yù)計,20年后(1992年)在維持現(xiàn)有政策的情況下,新加坡的私人小汽車數(shù)量將是現(xiàn)有水平的3倍。由此,新編制的城市規(guī)劃和交通發(fā)展戰(zhàn)略,明確了交通供需兩側(cè)手段并用的思路,提出了包括土地混合利用、高密度開發(fā)、分散城市中心、增加道路基礎(chǔ)設(shè)施和公共交通、限制個體交通等策略和具體計劃。

成效顯著

1974年1月,針對交通擁堵不斷加劇的情況,新加坡成立了跨部委的道路交通行動委員會。當(dāng)年5月,委員會即向公眾公布了“區(qū)域通行證”方案。方案預(yù)計,對早高峰進(jìn)入核心區(qū)的車輛實施有償通行證管理后,交通量可下降25-30%,交通可恢復(fù)暢通。

在長達(dá)一年的宣傳后,1975年6月2日開始,新加坡在早高峰實施核心區(qū)通行證收費,在全世界開啟了以經(jīng)濟(jì)手段調(diào)控城市交通的先例。實施后,早高峰進(jìn)入管制區(qū)的交通量大幅下降了73%,而不收費的晚高峰只下降了6%(1989年才實施晚高峰收費)。為避免繳費,早高峰收費前半小時交通量則增加了23%,可以免費的合乘車(4人以上)增加了60%,達(dá)到進(jìn)區(qū)小汽車的37%。管制區(qū)高峰期的平均時速增至33公里,提升了22%。此外,經(jīng)過新加坡、美國交通部及世界銀行組織的聯(lián)合專家組的跟蹤比較調(diào)查,并沒有發(fā)現(xiàn)對管制區(qū)域的商業(yè)有明顯影響的證據(jù)。從這些數(shù)據(jù)看,可以說“區(qū)域通行證”方案目標(biāo)超預(yù)期實現(xiàn)了。

事實上,新加坡“區(qū)域通行證”方案包括“一攬子”措施,除了通行證收費外,比較重要的措施還有4項。其一,是停車換乘,在管制區(qū)外沿線設(shè)置了約1萬個P&R停車位;其二,是增加公交車150輛,并利用高峰期閑置的校巴建立了專門的接駁巴士公司,在停車換乘場與核心區(qū)間開行直達(dá)快線。為吸引小汽車出行者,停車費及接駁巴士的月票總費用低至30新元(13美元);其三,是管制區(qū)停車費提價100%以上,停車費從每小時0.4新元漲至1新元(首小時0.5元),進(jìn)一步引導(dǎo)個體交通轉(zhuǎn)向公共交通;其四,是將車輛注冊附加費從66%增至100%(1974年剛從25%提至66%)。

在這些綜合措施作用下,新加坡交通基本保持了平衡發(fā)展。實施后,小汽車增長維持在3%的低增長水平,進(jìn)入管制區(qū)的車輛,即使到了1985年,仍比實施前減少60%,而私人小汽車已增加了38%。相反,公交規(guī)模則擴(kuò)大了191%,出租車也增加了112%。

管制擴(kuò)大化

1986年,受到經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響,新加坡小汽車數(shù)量下降了2.7%。但第二年開始,增速明顯加大,此后三年,年平均增速上升到6.8%。更重要的是,交通設(shè)施供給穩(wěn)定增加,但汽車增速波動相當(dāng)大。1990年,議會道路運輸專門委員會組織的一個研究建議,引入“汽車配額管理”平穩(wěn)汽車增速。

研究人員認(rèn)為,如果單靠擁堵收費,收費必將不斷上升以維持交通運行水平。事實上,1990年以前,擁堵收費政策已經(jīng)歷了10次調(diào)整,以私家車為例,收費標(biāo)準(zhǔn)從初期的3新元已調(diào)整至6新元(包括晚高峰),預(yù)計1998年將要達(dá)到20新元。

按照行為經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究,人們普遍具有“損失厭惡”心理,過高的收費很可能對中心區(qū)的商業(yè)、市民生活造成影響。此外,新加坡當(dāng)局認(rèn)為,停車費的增長同樣有較大負(fù)面作用,如搜索車位造成交通混亂、執(zhí)法成本增加等(事實上,新加坡已基本放棄了利用靜態(tài)交通控制交通流的策略,改以滿足需求為主,即停車設(shè)置量大,停車不難不貴)。

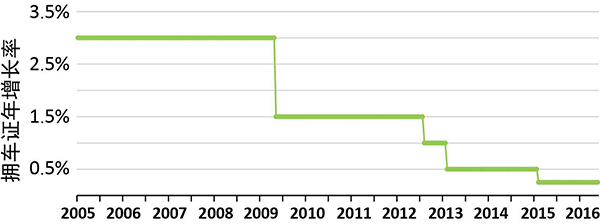

為此,新加坡從1990年5月起,在全世界率先使用汽車配額拍賣政策,試圖通過經(jīng)濟(jì)手段,將機(jī)動車增速控制在3%。此外,汽車注冊附加費再提高至175%,經(jīng)濟(jì)管制進(jìn)一步加強(qiáng)。

以豐田花冠Altis 1.6這個中低端車型為例,中國大陸售價僅約10萬元人民幣,而在2016年初的新加坡則需要約55.5萬元。其中,汽車銷售價僅占18%,稅費37%,牌照費高達(dá)45%。

2013年以來,牌照價格已有較大幅度下降(超過30%)。如果在2013年買車,車總價將高至69.5萬,牌照費占比更達(dá)57%。

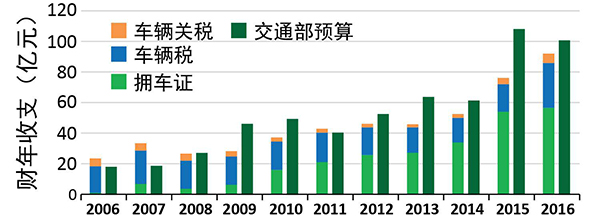

新加坡全部汽車年均繳擁堵費僅240新元左右,即使經(jīng)常性進(jìn)入管制區(qū)的車輛,平均每年繳擁堵費也很少超過2000新元。從2016政府年度預(yù)算看,擁堵費不足汽車相關(guān)收入的1.5%。

以上,我們可以很清楚地看出,新加坡經(jīng)過一系列的改革后,己形成了牌照費、稅費、擁堵費三大汽車消費的經(jīng)濟(jì)管制手段。相對而言,擁堵費是更為柔性的措施。

新加坡模式

經(jīng)過30多年的不斷演化后,事實上,所謂的新加坡模式已經(jīng)形成。從交通角度看,這種模式確實呈現(xiàn)出較好的效果。

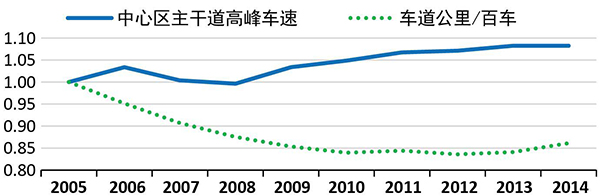

以機(jī)動車保有量來看,新加坡的千人機(jī)動車擁有量只有北京的60%,而北京的富裕程度大致相當(dāng)于新加坡1993年的水平(2015年人均GDP新加坡是北京的3.8倍);從交通運行看,新加坡2014年底,主干道高峰期時速仍然有29公里,而北京僅僅有22公里。新加坡快速路更達(dá)64公里,北京只有35公里。

更重要的是,新加坡車輛一直在增長,但交通運行狀況10年來一直在改善(見主干道高峰車速與道路設(shè)施供求變化情況的對比圖),從這個角度說,新加坡模式是成功的。

新加坡模式究竟是什么呢?筆者認(rèn)為,新加坡模式經(jīng)歷了一次范式轉(zhuǎn)換,1990年以前是經(jīng)濟(jì)管制,1990年后是數(shù)量管制。

1990年后,新加坡模式的本質(zhì),首先且最重要的,是數(shù)量管制。通過4次調(diào)整增速,將車輛總量控制在路網(wǎng)能力范圍內(nèi),使供求達(dá)至相對平衡增長。

其次才是經(jīng)濟(jì)管制,高昂的稅費和牌照費,都在提高車輛擁有的門檻,將擁有車輛的可能性局限在少數(shù)高收入人群。

而一旦引入數(shù)量管制,經(jīng)濟(jì)管制的手段便退居次席。甚至可以說,有無牌照拍賣和高昂稅費,對交通運行都無大的影響,這些筑高的經(jīng)濟(jì)門檻只是分配手段,甚而嬗變?yōu)樨斦繕?biāo)。

分析新加坡近10年的政府預(yù)算,汽車相關(guān)稅費占比高達(dá)9.5%。2016年預(yù)算中,汽車相關(guān)稅費提供預(yù)算總支出的13%。更值得注意的是,交通預(yù)算已基本源于汽車相關(guān)稅費收入,2016年汽車稅費預(yù)算收入高達(dá)93億新元,占交通預(yù)算的92%,而2007年甚至達(dá)到了185%!

可以用交通比較住房市場。新加坡道路與住房占地分別為12%與14%,兩者相當(dāng)接近。新加坡住房政策同樣以其獨樹一幟聞名全球:90%的自有房率,人均住房面積達(dá)到30平方米(幾乎多出香港的一倍),其中82%為政府建設(shè)的組屋。換句話說,與交通一樣,政府也基本控制了住房市場。2016年,來自住房市場房產(chǎn)稅的預(yù)算收入約41億,賣地預(yù)算收入100億新元。如果考慮到,交通土地利用效率低(不能如住房高層建設(shè))及對社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展的溢出效應(yīng),從財政角度看,交通土地收益甚至可能優(yōu)于住房市場。

這種比較實際反映了新加坡政府對住房消費與小汽車消費的不同定位。住房是人民安居樂業(yè)的必需品,其目標(biāo)是居者有其屋及促進(jìn)不同族群融合。而小汽車消費不是必需品,其理念則是“完全的用者自負(fù)”,新加坡小汽車使用者支付的不是邊際成本,而幾乎是完全成本。即便出租車,同樣要支付牌照費、稅費、擁堵費,公交也是市場化運行。如果說大陸城市是住房土地財政,新加坡就是交通土地財政,這是世所罕有的。

如前分析,新加坡的擁堵收費標(biāo)準(zhǔn)并不高(不同收費點標(biāo)準(zhǔn)不一,基本在0~4新元),而擁堵費收費標(biāo)準(zhǔn)雖在小汽車配額管理實施前不斷上調(diào),以使其有效調(diào)控,但在實施汽車配額管理后,標(biāo)準(zhǔn)己明顯下降。如按實際購買能力,目前的收費標(biāo)準(zhǔn)僅是1975年剛實施時的30~40%。擁堵費更多是微調(diào)交通流的時空分布和區(qū)域交通量,并非新加坡模式的核心。這是以在機(jī)動化早期即有效控制了汽車總量、通過土地利用規(guī)劃疏解了向心交通為前提,才有可能實現(xiàn)。

新加坡是全世界最富裕的國家之一,同樣也是全世界發(fā)達(dá)國家和地區(qū)中貧富差距最大的國家之一(以調(diào)整后的基尼系數(shù)觀之,新加坡為0.412,德國0.295,美國0.345),在亞洲僅比眾所周知的香港稍遜。

其交通政策事實上在公平性方面也一直飽受指責(zé)。城市道路公共物品的性質(zhì),在實踐中幾不被承認(rèn)。關(guān)于人民是否有權(quán)平等使用道路,或者說道路使用是否應(yīng)該與財產(chǎn)能力完全聯(lián)系,并沒有一致答案。另外,小汽車消費沒有為中低收入群體留有空間,政策的效率目標(biāo)絕對先于公平目標(biāo),等等。

此外,新加坡模式之所以能一以貫之,還有一個不容忽視的重要因素:新加坡沒有汽車工業(yè),政府交通政策的目標(biāo)基本不受產(chǎn)業(yè)政策干擾。比如,新加坡的新能源汽車政策最能反映此點,新加坡對電動汽車的態(tài)度,就是嚴(yán)格考察其全生命周期的排放,不論其動力,全部按統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)對待。

3月份一位特斯拉車主上牌時碳排放超標(biāo)的故事頗具代表性。這輛花了車主90000新元的二手特斯拉,經(jīng)過檢測發(fā)現(xiàn),一公里需要耗電440瓦時,按照測算對應(yīng)的全生命周期公里碳排放是220克,屬嚴(yán)重的碳排放超標(biāo),不僅沒有獲得預(yù)計的10000新元的獎勵,根據(jù)2015年7月新實施的車輛碳排放(CEVS)管理政策,反而要征碳排放附加稅15000新元(約72000元人民幣)。實際上,新加坡電力95%是源于天然氣發(fā)電,1%是石油,4%是太陽能,在世界上已經(jīng)是比較清潔的了(中國煤炭發(fā)電占72%)。

由此,可以看出新加坡的政策具備目標(biāo)單一的優(yōu)勢:電動汽車政策僅是一個交通政策與環(huán)保政策,并不是科技政策,更不是產(chǎn)業(yè)政策,是補(bǔ)貼還是應(yīng)該要征稅,完全根據(jù)全生命周期碳排放水平來確定。

北京模式?

2015年北京交通運輸投資高達(dá)827億元,投資不可謂不大,但城市道路里程只增加了0.1%,供給增加已難有空間。機(jī)動車也僅增長了0.5%。但是,公交系統(tǒng)客運量下降仍達(dá)到驚人的6.7億人次,全年擁堵天數(shù)(平均擁堵水平達(dá)到中度以上)同比增加了42%,日均擁堵時間增加了50%,顯然,北京的城市交通發(fā)展趨勢相當(dāng)令人擔(dān)憂。政策工具己是捉襟見肘,大膽創(chuàng)新的交通政策勢所必然。

擁堵只是一種交通供求失衡后的現(xiàn)象。擁堵的產(chǎn)生,不是少數(shù)人的責(zé)任,而是北京560萬車主以及幾乎所有交通參與者(包括管理者)的共同責(zé)任。

當(dāng)然,小汽車使用者占用的道路資源更多,責(zé)任自然也更大。而其造成的后果,所有參與人都要承擔(dān)。解決擁堵的措施,并不應(yīng)被理解為是需要部分車主做出“特別犧牲”,而是屬于財產(chǎn)權(quán)人基于公共利益所應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)范疇。如果沒有其它更多的社會成本,擁堵本身可能就是解決擁堵的一種方式,強(qiáng)化公交優(yōu)先可能也是一種解決思路。

但擁堵并非只是一種交通現(xiàn)象,更重要的是其帶來的污染增加等其它高昂社會成本,使得小汽車使用者的私人成本與社會成本分離更加嚴(yán)重。

因此,筆者以為,在北京機(jī)動車已達(dá)到了如此規(guī)模,甚至還存在大規(guī)模的路內(nèi)外免費停車的情況下,決策者恐不可能期望,在幾乎已成為國內(nèi)特大城市中汽車使用成本最低的城市之一的情況下,還以單一的 “擁堵費”來解決擁堵。

更重要的是,北京的管理部門恐怕也很難如新加坡當(dāng)局那樣,得到足夠授權(quán),通過頻繁地動態(tài)調(diào)整政策以使其獲得預(yù)期效果。

不過,小汽車在高峰期產(chǎn)生的私人成本與社會成本嚴(yán)重分離的問題仍然需要緩解,征收“減排補(bǔ)償費”(簡稱為“減排費”)可能更為妥當(dāng)。

沒有市場定價,任何資源的競爭性使用,必然導(dǎo)致租值消散,資源的價值在極端情況下會趨近于零,造成極大的社會損失。對城市交通而言,就是嚴(yán)重?fù)矶聦?dǎo)致的時間損失和環(huán)境污染。相比其他任何資源使用規(guī)則,只有在市價下,租值消散才會最小。從資源價值最大化的角度看,以市場價格競爭方式作為資源分配準(zhǔn)則,應(yīng)是理性選擇。

然而,道路是公共物品己是社會普遍認(rèn)識。理論上,其產(chǎn)權(quán)屬于所有市民,不同市民有不同的價值權(quán)衡,經(jīng)濟(jì)價值、公平價值、環(huán)境價值各有擁躉,一些人不屑的“效率低下”可能恰恰是另一些人看中的“相對公平”。價值最大化很難單以經(jīng)濟(jì)價值囊括。

當(dāng)下民間社會已積累太多情緒,任何收費措施都可能成為滔滔情緒釋放的閘口,甚至標(biāo)簽化為“為富人謀取特權(quán)”。因為理性論述空間狹促,相應(yīng)部門面臨壓力之大,便可想而知。而在互聯(lián)網(wǎng)時代的當(dāng)下,公平甚至已被視為比效率更稀缺、更珍貴的價值。北京的“搖號”以彰顯“平等”著稱,“尾號限行”體現(xiàn)了相同的邏輯。至于“擁堵費”的收取,顯然不可能完全顛覆既有理念,需要創(chuàng)造“北京模式”,其要義就是效率與公平兼顧,贏得大多數(shù)人支持。

此外,收費必須要使市民能得到直接的好處,包括交通的好轉(zhuǎn),甚至是經(jīng)濟(jì)利益。經(jīng)濟(jì)手段既要緩解單純行政政策的剛性,又要適當(dāng)體現(xiàn)效率,熊掌與魚兼得,確實需要智慧。

為世界貢獻(xiàn)交通治理的北京模式,體現(xiàn)中國創(chuàng)造新制度的軟實力,直情徑行,實是一項艱巨的挑戰(zhàn),又何嘗不是北京的一次機(jī)會。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司