- +1

“yyds”“絕絕子”入侵中文,如何教孩子“好好說話”?

多數語言學、傳播學的專家學者認為,網絡用語是語言動態發展過程中的自然產物,不必刻意禁止。然而,被“玩壞”的網絡用語只能隨波逐流,任由泛濫成災嗎?

語言的調整并不永遠是正向的,也可能逆向而行,出現倒退——年輕人有權利選擇“不好好說話”,但是他們在展現個性之前,需要了解如何“好好說話”。

文 | 北海

編 | Chris_guo

一名六年級的小學生在作文中寫道:“時間過得好快鴨!”

還有的中學生在作文中寫著:“扎心了”“干飯人、干飯魂”“我的祖國,yyds!”……

看到“鴨”(呀)、“yyds”(永遠的神)等字眼,正統的語文教師或許無論如何都不會覺得舒適。

然而,對于孩子們來說,將這些語言運用在作文中,就像嘴里蹦出口頭禪一樣自然、渾然不自知。傳統的漢語失寵了,它們遠遠不如這些網絡語言有趣、好玩,貼合孩子們的心。

孩子們的個性與語言的正統性,天平該傾向何方?

01

為什么不能“好好說話”呢?

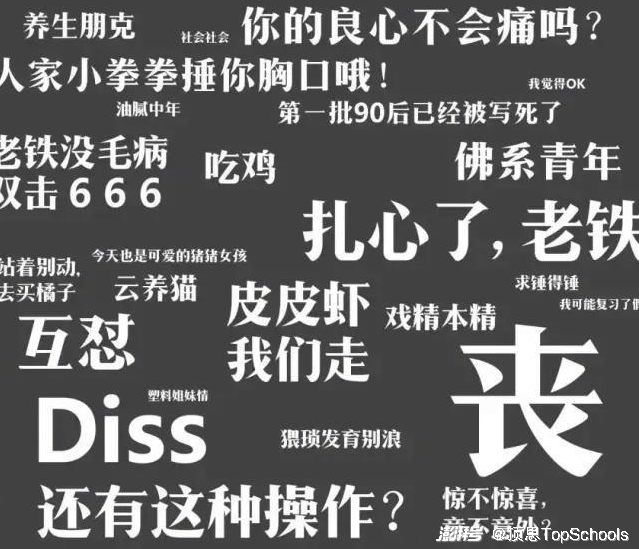

“我命油我不油天”“天龍人”“蕪湖起飛”“傘兵”……這些風靡網絡的用語,我們都認識嗎?知道什么意思嗎?

即便90后老師也表示,自己經常搞不明白00后、10后學生們各種奇奇怪怪的交流方式和習慣用語了。網絡用語的影響不僅體現在日常生活中,有些同學甚至在作文中都用上了“yyds”“絕絕子”這樣的字眼。

在“yyds”滿天飛的年代,很多漢語的忠實捍衛者表示擔憂與抗議,并發出“為什么不能好好說話”的詰問。今年兩會,若干代表專門針對此問題提出“規范網絡語言文字”“禁用粗鄙的用詞”等提案,表示要減少網絡語言污染,加強對漢語的保護。

鋪天蓋地的網絡流行語,對于我們的母語而言是一種語言污染么?

頂思請教了多位中文、傳播以及漢語言文學領域的專家學者,令人詫異的是,他們無一例外地對上面的問題給出了否定的答案,對于網絡用語抱有相當大的寬容態度。

隨著網絡社會的發展與傳播技術的更新,語言處于比任何歷史時期都要敏感的動態變化之中,種種新的概念皆成為網民傳播的“模因”(meme)。中國古典文獻學博士吳昱昊認為,網絡語言自然形成,扼殺、控制都是不實際的。

北京青苗國際雙語學校常營校區中學中方校長宋晶也表示,漢語語言系統是動態的、不斷豐富的,總有一些詞匯消亡,同時也有一些新的詞匯誕生——而這其中,一個重要的來源便是所謂的“流行語”。有很多流行語經過長期的沉淀,甚至進入到我們的語言庫中被保留下來。

著名作家馬伯庸曾經也看不上90后使用的“火星文”,認為幼稚可笑。但后來他仔細回想,才覺得“真是一代人看下一代人都會有他的優越感和批判態度”。有趣的是,當“火星文”終于為人們所熟知,它便自然地消失,沒人再提了。

馬伯庸感悟到,不論中文還是英文,它首先是一個“活著的”語言。網絡語言也是中文的一部分。年輕人使用的網絡語言實際上也是中文進化過程中的一環,只是它發生在網上而已。“如果單純地指責網絡語言,說它對中文有損害,這是一個很不公平的事情。”

早在唐朝,很多詩人如白居易便使用當時的流行語進行創作。像“半江瑟瑟半江紅”,這個“瑟瑟”在唐朝就是個不折不扣的“網絡熱詞”——它來自波斯語的音譯,形容“碧綠色的寶石”。千百年過去了,后人也沒覺得它的格調低。

在互聯網語言發展的過程中,也誕生過一些令人拍案叫絕的創意。例如2008年廣為流行的“囧”字,“八”像眉眼,“口”像一張嘴,被賦予“郁悶、悲傷、無奈、尷尬、困窘”之意,實在不能再形象。雖然它的本意其實是“光明”。

從這個意義上來講,不是這一代年輕人不“好好”說話,而是實際上,一代人有一代人的語言格調。

有學者認為,網絡流行語有時候是戲謔,有時候是反抗,更多時候則是年輕人之間的一種交際手段與個性化表達方式。他們看似在“玩梗”,實質上是在“玩圈子”。至于語言,只是一張通向圈層的“敲門磚”。對于年輕人來說,只要跟風去學、去說、去做,便能順利拿到入圈的通行證。

北京師范大學語文教育碩士程涵悅女士分析道,學生在青春期會有一個“自我舞臺中心效應”,很多時候把自己設置為舞臺中心的人。通過喊出“yyds”這樣的詞語,把自己投射到崇拜對象的身上;而像“絕絕子”(絕了)這樣的詞語,則受到了日本文化的影響,是學生對于“贊同”的個性化表達。

喜歡使用縮寫、改寫等并不是中國年輕人的專利,全世界都是一樣。比如常見的“lol”,是laugh out loud的縮寫,意思是大聲笑;“dunno”,表示不知道(dont know);TGIF,“Thanks God, it is Friday”的縮寫,意思是感謝上帝,今天是周五……

從這個意義上講,所有的年輕人都不太愿意去“好好說話”,不論古今,抑或中外。任何時代,語言一定是動態的,不斷更新的,甚至是混雜的。

02

語言的調整并不永遠是正向的

文化專欄作家葉克飛對于漢語的時代演進保持開放的態度。早在2001年中國互聯網剛起步的時候,他便認為“語言自有其生命力和調整能力,會隨時代而變化。人類文明的演進,本身就是一個新詞匯不斷誕生的過程。如果在這個過程中,有些詞屬于生造,或者不具備足夠的文化含義與基礎,自然會逐漸被人們忘記”。

不過,隨著網絡的大規模普及,葉克飛對語言的自我調整功能心態產生變化。在他看來,語言的調整并不永遠是正向的,也可能逆向而行,出現倒退。尤其是當網民基數越來越大,文化層次愈發參差時,這種趨勢就會愈發明顯。

前段時間的東京奧運會上,但凡有奧運健兒摘得榮譽,網絡空間上至主流媒體,下至普通網民,都是清一色地喊出“yyds”。葉克飛對此表示:“太無趣了,這樣的表達毫無技術含量,更缺乏文字趣味,卻成為許多人唯一的選擇,是不是印證了我們語言能力的匱乏呢?‘不好好說話’可以被視為網絡時代的一種特色,但‘無趣地說話’不應該標配。”

網絡語言對于孩子們的另一深層次影響,是很有可能削弱他們思考的深度與主動性。這一點,馬伯庸曾給出過令人發醒的警示。

誠然,對于任何一門語言來說,詞義隨著時間變化而改變是再正常不過的規律。但語言的本質是一種思維習慣和表達方式——當一些詞匯的詞義變得歪曲或空洞時,我們的認知就很有可能變得更加狹隘而不是更加豐富。

拿我們都很熟悉的“渣”字為例,它無疑是“把人性的幽深過度簡單化”的典型。當它被使用在文學作品上的時候,不論是包法利夫人的渴望,還是安娜·卡列尼娜的絕望,乃至思特里克蘭德難以抑制的藝術沖動,人類在一對一的兩性關系中無限豐富的精神狀態,都可以被簡化為“渣”和“不渣”兩種。

馬伯庸補充道:“這還只是眾多類似詞語當中的一個,不難想象,如果這樣的語言習慣泛濫成災,我們對人類情感的理解力會變得多么匱乏。”

03

警惕低俗網絡語言“綁架”孩子的認知世界

如果說“不好好說話”是語言發展的客觀規律,那么我們又該如何減少網絡語言給未成年人帶來的負面影響呢?

的確,網民們無論年紀大小,都有權利在言論自由范圍內盡情展示自己的個性。然而,當很多成年人也開始緊追“潮流”、玩梗,就顯得極為不嚴肅了。

清華大學馬克思主義新聞學與新聞教育改革研究中心執行主任王君超教授認為,網絡語言的使用與傳播必須有底線,追求用語親民無可厚非,適時更新、靈活運用一些新鮮生動、符合大眾口味的網絡詞匯也未嘗不可,但低俗網語不可碰、粗俗之風不可長。

全國漢語國際教育碩士教指委委員、北京語言大學人文學部教授張華也表示,如果任由低俗網絡語言“倒灌”“綁架”孩子的認知世界,必然會對漢語教學傳播造成不良影響。

此外,程涵悅認為,在日常語文教學活動中,老師應對學生們的語言使用習慣進行正確的引導。如果在平時的作文習作中出現過于低俗乃至用于暴力化的情況,要進行提醒。經過正面引導和反面糾錯,學生的作文質量能得到有效的提升。

作為一種亞文化,網絡語言很多時候都缺乏足夠的文化內涵,這時候就需要老師給學生傳授更多的經典教育。老師應在正確看待網絡語言的基礎上,有效疏導學生使用網絡語言的心理,引導學生對待網絡語言,要做到自律,不盲從,不隨波逐流。

比如:學校常舉行一些朗誦比賽,讓學生多朗讀傳統美文,養成良好的語言文字表達習慣。

結 語

總的來說,網絡用語是語言發展過程中的一部分,無法割裂,也無法阻止。在這個過程中,未成年人因為交際及其他心理因素會自然而然地被各種“梗”所吸引,并大量地模仿、戲謔和再創造。

如果知道如何“好好說話”而選擇“不好好說話”,暫且稱為個性;但如果壓根不知道“好好說話”而玩梗過度,那么便是中文素養的嚴重缺失,乃至會思想淺薄化、思考被動化。

網絡語言是一把“雙刃劍”,對于其中積極的一面,應鼓勵并促進其發展;對于其消極的一面,要采取措施防控。學校教育亦須以身作則。我們的語言不需要被“保護”,但是,中文之美、經典之美值得讓每一個孩子感受到、去使用。

參考資料

1. “人以圈居”:青少年網絡語言的圈層化傳播研究 《新聞界》

2. 我們還能不能好好說話?葉克飛

3. 黨報刊文批部分紙媒被粗鄙網語綁架:標題粗俗還污及版面名稱 人民日報

4. 滬政協委員呼吁規范網絡語言文字:屌絲、逼格太粗俗應禁用 澎湃新聞

5. 網絡語言污染了中文嗎?澎湃新聞

6. 這屆小學生,用yyds寫作文 看客insight

*本文圖片來自于網絡

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司