- +1

校辦企業改革20年:讓高校回歸教育本位,企業受市場指揮

?導語

背靠著聚集諸多人才、掌握高新技術的高校,校辦企業有著得天獨厚的優勢,發展也應該順風順水。然而校辦企業在幾十年間走了不少彎路,以至從 2001 年開始,以清華北大兩校的校辦企業為先導,整體開啟了漫長的改革,過程中仍舊問題不斷。直到 2018 年 5 月 11 日,中央提出對高校所屬企業進行全面清理規范,強調高校所屬企業體制改革要在 2022 年底前完成。高校經營企業過程中出了什么問題?為什么沒有朝著理想的方向發展?真正健康的校辦企業和高校的關系應該是怎樣的?

01

校辦企業的理想與現實

在今年 4 月份公布的 2021 年高校經費排行中,榜單前列的前三所高校清華大學、浙江大學、北京大學的辦學經費均在 200 億以上,此外還有 14 所高校經費超過百億。高校的辦學經費影響著其辦學質量和學校排名,而在高校的經費收入構成的主要來源上,除了政府撥款,主要就是學校的學費、科研、校辦企業等收入。

大學除了人才培養和學術研究,還擁有著諸多科研成果和知識產權,如果能夠合理將這些知識產權和科研成果轉化為產業創造經濟收入,可以直接反哺自身辦學,為其進一步提升辦學質量、提升科研水平提供經費來源。于是校辦企業這樣承載著為學校持續創收功能的組織應運而生。

校辦企業是高校獨資、控股或參股的經濟實體總稱,一般由學校獨資或部分出資并由學校負責或參與經營,它被高校寄托了創造收益反哺自身辦學和科研經費的美好愿景。高校建立旗下的公司有諸多的好處:

一方面,高校作為匯集著諸多頂尖人才的科研創新高地,通過辦企業,能夠將科研成果轉化、將高新技術產業化,有效利用科研技術;另一方面,通過企業經營所得反哺自身,補充學校經費促進發展。此外,高校辦企業還能給學生提供實習實踐便利,將理論與實踐結合。2015 年教育部發布的《高等學校校辦企業統計概要公告》顯示,高校校辦企業接納學生實習 5.95 萬人次,參與培養的碩士生 5219 名,博士生 530 名。因此在很長一段時間,高校辦企業的行為受到鼓勵。

然而這僅僅是校辦企業的其中一面。2014 年的一篇論文研究指出,中國大學上市公司對高校科技經費貢獻極少,只有清華大學所控股公司能貢獻超過 1% 的經費,其他高校貢獻經費不到 0.5% ,還有一些高校甚至無法從上市公司中分得紅利。

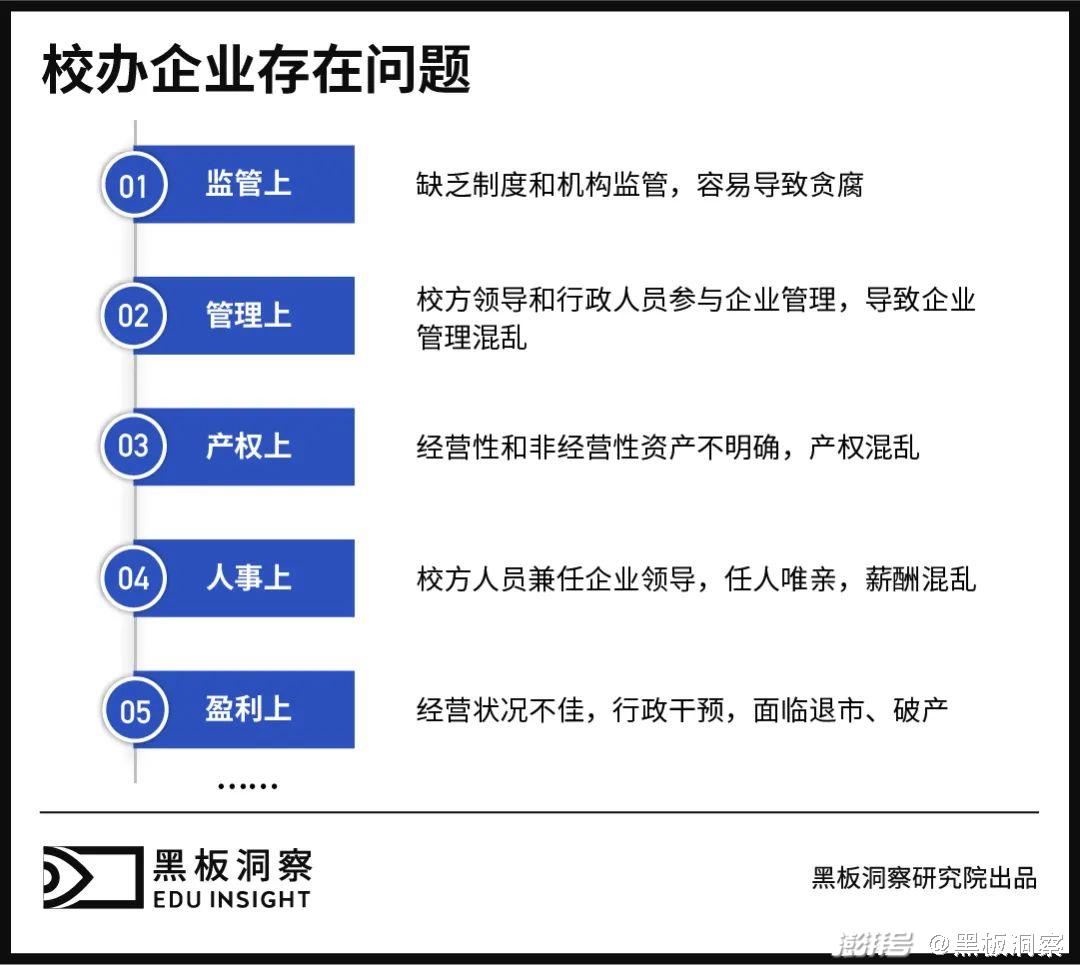

高校不僅從校辦企業中獲取的辦學經費有限,在實際發展中,由于缺乏監管和制度性約束,野蠻生長幾十年之后,校辦企業開始滋生出貪污腐敗等問題;此外,辦學校和辦企業聽起來差不多,但實際操作起來二者相去甚遠。由于高校作為企業的實際控制人,企業中的主要管理者由校方領導干部等行政人員構成,這些人缺乏現代企業的管理和經營經驗,導致企業在很長一段時間里,問題重重。有人將問題總結為“發展模式不清、產權不明、風險不小、作用不大、效益不高”。

從建立初為高校辦學、教育發展提供經費而成立,到隨著時代推進而成長到蔚為壯觀的規模,再到隨之而來的危機四伏,改革勢在必行,這其中出了什么問題?我們試圖從歷史中尋找答案。

02

背靠高校,面向上升時代

大學辦企業的歷史,可以追溯到新中國成立初期,時值百業待興、經費緊張,政府提出“業余生產”,高校組織成立“生產委員會”,中國校辦企業的雛形由此產生。1958 年 3 月,中共中央提出“要把學校建成教學、生產、科學研究三者結合的共產主義先進基地”,開始學習蘇聯建立學生實習實踐的工廠,校辦企業被賦予“產學研”結合的使命。但隨后開展的經濟政策調整和政治運動,使得校辦企業走向萎縮。

上世紀 80 年代開始,改革開放、市場化浪潮在社會各個領域涌動,中國的高校辦企業的風潮也再次起步。為了讓高校的科技成果更好地轉化為市場產品,政府鼓勵高校辦企業。一些教育管理部門甚至將科技成果轉化和高新技術產業化列為大學辦學的重要評估指標。很多校辦企業也得到了飛速發展,一部分在同行業企業里甚至處于領先地位。

1990 年國家教委召開了第一次全國高校校辦產業會議,并成立了行業組織——中國高校校辦產業協會。1993 年,以復旦大學為背景的復旦復華(原名復華實業)登陸上交所,成為高校上市公司的第一股。隨后昂立教育、同濟科技、中國高科等眾多高校企業相繼上市,由于這些上市公司多有高科技核心技術,高校上市企業被歸類為高科技概念股,成為中國股市的一大景觀。

90 年代后期,清北兩大高校旗下企業相繼上市,北大方正、清華同方等耳熟能詳的企業就在那時上市。不過后來由于國家規定不許企業以大學的名稱冠名,上述兩個企業被迫摘去了清北的名號,于是北大方正成了方正集團,清華同方成了同方股份。此后清華北大兩所國內頂尖高校就開始占據校辦企業的半壁江山,撐起整個校辦企業過半的產值。2015 年時,在 13 所高校實際控股的 25 家上市公司中,清華大學控制 6 家,北京大學控制 4 家。

背靠著高校,同時受到政府的支持,加上整體處在上升年代,校辦企業的規模也越做越大,2004 年,近 5000 家高校企業的資產總額為 1463.77 億元。2013 年,據教育部發布的高校校辦企業統計概要公告顯示,552 所高校的 5279 家企業,資產總額已達到 3538.06 億元。2015 年,中國高校企業資產總規模已接近 4500 億元。據相關專家預測,依靠當時的速度發展,未來幾年內將可能突破萬億元。

2010 年全國 484 所大學共計 3643 個校辦企業,資產總額 1902.37 億元,其中上市的有 24 家。2020 年證券時報旗下新媒體數據寶統計時發現,校辦企業中上市公司數量達到了 83 家。市值居前三的分別為清華大學持股的紫光股份、紫光國微及北京大學持股的方正證券,3 股市值均超過 650 億。

從改革開放之后真正起步,到如今經過 40 年的發展,校辦企業圍繞計算機、生物醫藥等科技主導的領域,發展出了蔚為壯觀的規模。

然而規模令人驚嘆的同時,一些問題也如深水炸彈暗潛其中。2021 年 8 月 17 日,國家市場監督管理總局反壟斷局發布公告,已無條件批準中國平安人壽保險股份有限公司收購方正集團有限公司股權。方正集團作為背靠北大的校企,從中國最大的校辦企業,到不斷曝出管理層的負面貪腐新聞,總負債超過 3000 億元,走上破產重組的道路,再次給校辦企業的經營、管理和監管敲響了警鐘。

03

貪腐、管理混亂、經營不佳……問題重重

高校辦企業所衍生的問題遠比想象中要復雜,即使一開始目的純粹,為著更好的辦學、利用好科研成果、教學與實踐相長,在發展中不免異化。異化的后果則是被種種問題拖累,在市場化的競爭中敗下陣來。但校辦企業的破產不是小問題,這些學校所屬企業最初一般由學校出資,而多數高校則由政府出資建設,所以校辦企業間接歸屬于國有資產,校辦企業經營不善,損耗的是國家的資源,于是問題也不得不正視起來。

首先,在監管方面,正常企業在內部有董事會、監事會行使監督職能,在外部還有國資、審計等部門的日常監管以及嚴格的財經制度約束。校辦企業既不像國有企業那樣受到國資委監管,也不像私營企業由董事會、監事會等組織監管,而是由校方下設產業管理辦公室作為監管機構,因為是學校下設,相當于自己監察自己,常常形同虛設。由此導致對校企資產的監管空缺,容易成為高校貪腐的監管盲區。

2014 年,中央巡視組在巡視復旦大學時,發現學校對校辦企業監管不力,造成貪污腐敗、挪用科研經費等問題。2015 年,方正集團數名高管被舉報涉嫌利用北大平臺侵吞國資、財務造假、侵吞國資等,包括董事長在內的多位高管被帶走調查。2017 年的巡視中,同濟大學、浙江大學、北京師范大學、西安交通大學等多所大學,被指出校辦企業廉潔風險大。種種案例不勝枚舉,都顯示著貪腐問題的嚴重。

其次,在經營管理方面,校辦企業由于所屬學校,其管理層常常由學校的校級領導兼任,而校辦企業的運作、經營通常由學校里的領導層說了算,高校主要領導或分管領導可能就是企業的董事長或者總經理。學校領導可隨意插手企業的人事任免,導致了企業人事管理上的混亂,校辦企業的負責人員多有校級領導層的身影。甚至有大學的企業上市時,董事會成員和高管人員,幾乎涵蓋了其重點學院所有的院長和書記,任人唯親的現象十分嚴重。

但會辦學不一定會辦企業,一個好的教育家不一定能夠成為好的企業家,派去管理企業的人員多為學校的行政人員,缺乏現代企業管理經驗。于是校辦企業的經營管理上很容易出現問題,在學校領導下的企業,校方管理人員以行政手段管理而不是按照市場機制管理。另一方面學校和企業資產摻雜到一起,導致產權混亂,且阻礙科技成果的轉化,使得校辦企業的發展背離其初衷。

此外,在校方的管理下,校辦企業的經營狀況也成為一大問題,由于行政干預過多,校辦企業常常不能夠適應市場的競爭,有時盈利都成難題。2017 年,有媒體梳理發現,23 家實控人為高校或教育部的 A 股公司中,17 家近 3 年(2016 年至 2018 年)凈資產收益率增長率為負。一些高校旗下的上市公司甚至面臨退市風險,

2017 年第四輪巡視中,29 所高校中 23 家被點出存在校辦企業問題。同年 6 月 16 日,中紀委網站公布了第十二輪巡視中 14 所高校發現的問題,校辦企業、科研經費、基建工程等領域成為問題“重災區”。這其中,14 所高校中 13 家被點出存在校辦企業問題,幾乎成為高校巡視清單中的標配問題。

當種種問題暴露出來之后,改革也勢在必行。

04

改革之路:與市場接軌,與學校脫鉤

校辦企業的改革從 2001 年就開始了,首先始于清華和北大兩所高校。2001 年 11 月,國務院經濟體制改革辦公室、教育部等部門提交了《關于北京大學清華大學規范校辦企業管理體制試點指導意見》,其中提出:

1. 學校設立資產經營公司,或者從學校現有公司中,選擇其一代表學校統一持有校辦企業及學校對外投資的股權,負責經營、監督和管理。學校不再直接對外投資和從事經營活動。

2. 在學校資產經營公司任職的學校工作人員,如繼續擔任學校行政領導職務的,不得在公司收取經濟報酬,嚴格禁止學校黨政領導干部在資產經營公司下屬企業兼職。

2002 年 3 月國家體改委、教育部正式批準了北京大學、清華大學規范校辦企業管理體制試點的實施方案。北京大學和清華大學成為首批試點。在清華北大試點改革之后,改革經驗又相繼推廣至其他學校。高校校辦企業改制正式拉開帷幕。

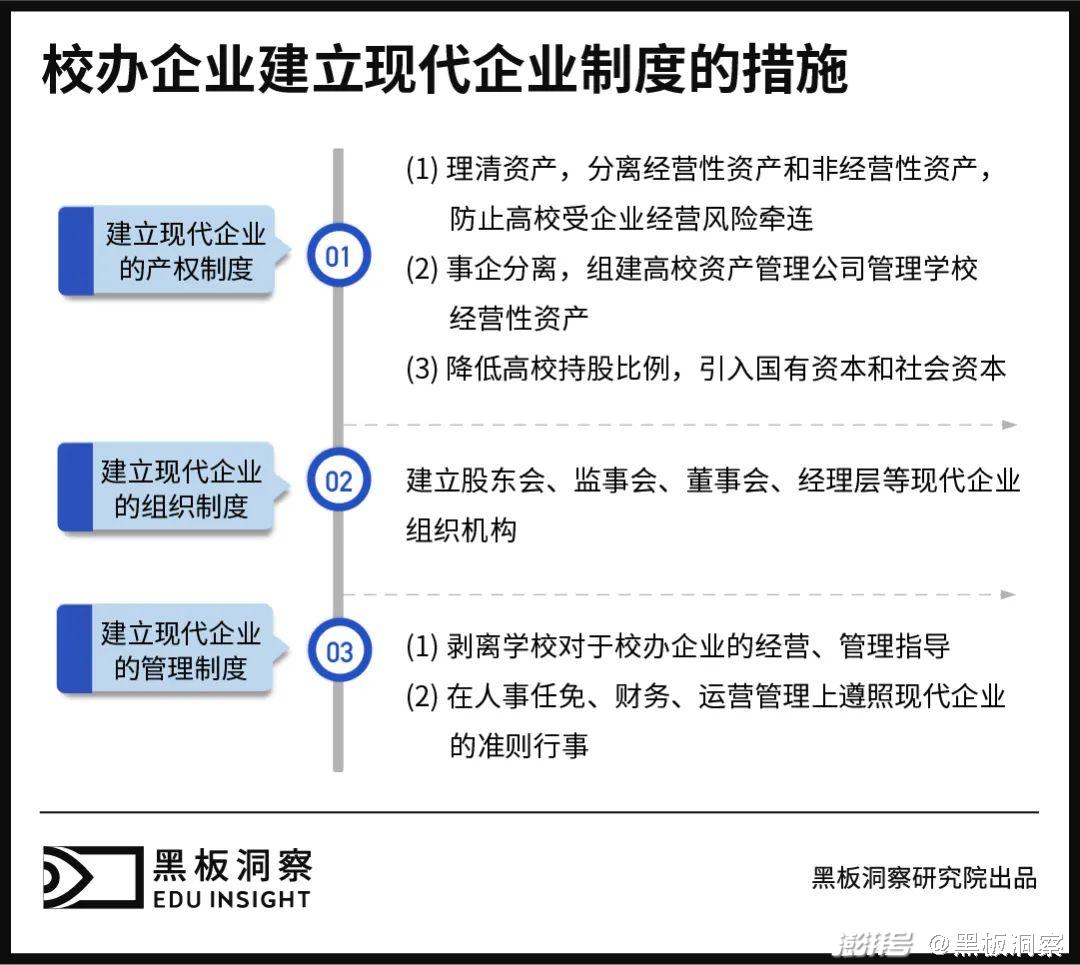

改革主要解決的,是將學校與校辦企業分離。監管上,將校辦企業納入國有資產監管體系,管理上,建立現代企業管理制度,所有權和經營權分離,學校逐步不再插手企業的經營管理。讓學校回歸教育本位,專心辦學搞科研;企業回歸市場主體,專心經商賺錢,二者各司其職。

分離的方法,一是成立資產管理公司或產業管理辦公室代學校管理旗下所有校辦企業,大學則不再持有任何一家企業的股權,安心辦學。二是禁止學校領導在學校企業中兼職,防止貪腐、侵吞國有資產、企業經營不善的問題。三是在人事任免方面,《企業國有資產法》中規定,高校校辦企業的管理層理應由政府國資監管部門任命或選聘,對高校的人事任免權加以限制。四是明確產權關系,使校辦企業成為承擔有限責任、自主經營、自負盈虧的市場主體,并對國有資產承擔保值增值責任。五是引入國資或其他社會資本注入校辦企業,讓企業實現混合所有制改革,能夠獨立經營。

在產權不明晰、經營性資產與非經營性資產劃分不清、學校投資賬面金額與企業的實收資本賬面金額不符等問題方面,2018 年 5 月 11 日,中央全面深化改革委員會審議通過了《高等學校所屬企業體制改革的指導意見》,要求對高校所屬企業進行全面清理和規范。對高校所屬企業進行全面清理規范,理清產權和責任關系。

改革的最終目的,是讓高校專心辦教育、科研、教學等主業,讓作為國有資產一部分的校辦企業建立現代公司管理制度,朝著健康良性的方向發展。根據教育部發布的文件,高等學校所屬企業體制改革要在 2018 年先行試點,2020 年全面推廣,2022 年底前完成改革。這一輪的最終改革效果如何,校辦企業能否將其自身的問題一一根治,我們拭目以待。

參考資料:

[1]蘇竣,徐磊,眭紀剛.游離在大學和社會之間:中國大學上市公司研究[J].科學學研究,2014,32(07):1029-1036+1051.

[2]任艮豐. 我國大學校辦企業發展模式研究[D].長沙理工大學,2012.

[3]校辦企業成高校反腐重災區 納入國資監管體系能否一勞永逸?經濟觀察報,2018-05-19

[4]A股高校系公司洗牌:先行試點校企年內完成改革,證券時報·e公司,2019-7-25

[5]加速高校企業的社會化進程,人民政協網,2020-5-26

[6]校辦產業的高科技迷途,南風窗,2005-10-31

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司