- +1

永不消逝的“宅經濟”

文 | 山核桃

10月4日夜晚,在虎牙的直播間內,游戲“永劫無間”首個官方賽事“錦鯉杯”的單人排位賽迎來了最終之戰。

隨著安全區逐步轉移,森羅谷內硝煙燃起。被寄予厚望的主播“斗魚南楓”以長劍多次將對手重傷,但仍遺憾落敗。“大家的安慰讓我心里好受多了。”直播間外,屏息期待著結果的觀眾用幽默的彈幕化解了這位游戲主播的落寞與不甘。

僅僅是這個瞬間,就讓游戲直播價值得到了升華,連接起現實與互聯網的不單是飄過的一串串彈幕,更是守在屏幕前的人們的真情實感。

這樣的場景在這個“十一”并不鮮見。線下景區與電影院火爆的同時,曾在“宅經濟”紅利輻射下的直播、游戲、流媒體等板塊依舊是風光無限。據財經無忌不完全統計,國慶期間,近三十部綜藝將扎堆更新,內容覆蓋戀愛、劇本殺、音樂競技等。游戲市場之上,新舊勢力正在爭奪國慶的“黃金時長”。一邊是常規賽事的持續推進,如近日剛創下百億美元收益記錄的《王者榮耀》秋季職業聯賽正酣。另一邊則是黑馬“永劫無間”的“錦鯉杯”進入決賽時刻,以及《哈利波特:魔法覺醒》正式開啟MA第1賽季......

屏幕與屏幕的互動已成為常態。一年之前,曾在疫情中被催熟的“宅經濟” 某種程度上被視為一種被動消費,但隨著供給端媒介與內容的豐富以及需求端的“宅”逐步演變成一種生活方式,透過這個“十一黃金周”,我們發現,“宅經濟”并不是疫情背景下的一次性紅利,而是成為了一種愈發成熟的新經濟模式。

永不消逝的“宅經濟”

在豆瓣的“宅女有文化”小組內聚集著近五千名宅女,一位組內豆友安琪(化名)向財經無忌這樣形容自己的十一假期:“讀書、聽歌、拖地、做飯、喂貓。”假期對于這位豆友而言,并不具有儀式化意義。“沒有什么特殊的安排,宅就是我的生活狀態。”

像安琪這樣的“宅”——這一生活狀態在疫情之前還不足為大多數人所理解。“宅”一詞最早起源于“日本平成大蕭條”后,是日本宅文化與互聯網融合的產物,同時也是日本低欲望社會的重要縮影。日本經濟學家大前研一曾在《低欲望社會》一書中有過這樣的描述:“日本的年輕人沒有欲望,沒有夢想,沒有干勁。”

與日本的“低欲望社會”不同,一場突如其來的疫情催生了中國消費社會蓬勃而生的“宅經濟”時代。云蹦迪、云健身、云做飯、云唱K......“萬物皆可上云”的背景下,隨著用戶休閑時長的提升與文化產品內容供給的增多,“宅經濟”逐步成為新興產業與傳統產業親睞的增量市場。以文娛產業的游戲板塊為例。2020年春節檔期間,受疫情的“一次性紅利”影響,游戲板塊2020第一季度總歸母利潤達42.5億元,同比增速45%。

新的趨勢是,“宅經濟”正在經歷邊際效應的遞減規律。一方面,用戶線上使用時長增速正顯疲態。從用戶使用總時長來看,在出行逐步恢復正常的趨勢下,線上使用總時長繼續呈現下滑態勢。

(圖片來源:網絡)

另一面則來自外部環境的不確定性。隨著政策端的管控力度逐步加強,線上文娛產業(如游戲、綜藝等)將受到持續影響。近日,騰訊游戲、網易游戲等紛紛發布針對未成年人的國慶“限玩通知”。對于浸潤著互聯網原生文化的這屆未成年人而言,這注定是一個難忘的“十一假期”。

盡管邊際效應正在遞減,但“宅經濟”似乎永遠不會消逝。縱觀“宅經濟”發展趨勢,從歷史維度看,“宅經濟”具備典型的周期屬性。早在日本出現“御宅文化”前,家庭客廳里養成的“沙發土豆”為歐美廣播電視產業的繁榮奠定了強大而忠實的用戶基礎。將視野拉回二十一世紀初的中國,“非典”阻斷線下生產的另一面,是帶來了淘寶等線上網購平臺的“春天”。

而更為重要的是,技術的迭代發展已然讓“萬物云化”成為了這個時代的新型基礎設施,人們已不知不覺地融入線上的虛擬世界。曾涇渭分明的線上與線下的界限已變得日益模糊。就像十一假期,你可以伴著游戲直播度過冗長的國慶,可以在線上選擇觀看與線下同步的音樂節,亦可以打開任何一個流媒體,每日可隨機選擇最新的綜藝節目......

借用海德格爾的一句名言“媒介之外,別無他物”。疫情終將過去,但并不意味宅經濟走到了盡頭,當媒介化社會成為常態,“宅經濟”儼然化身為現實生活的重要組成部分。

從“宅”開始,但并不止于“宅”

回歸到“宅”的本質,無論是內在需求的渴望,抑或是被迫選擇的無奈,隨著用戶注意力爭奪“由量向質”,“宅經濟”的想象空間正在被無數造富者進一步打開——從游戲公司的新技術發展,內容綜藝的垂類分化再到社交媒體平臺向本地服務轉型......凡此種種,不難發現,基于“宅”的起點相同,但向外拓展的方式卻各有千秋。

比如,在這個短短的十一假期里,比起爭奪新的用戶,游戲公司們更像是在打一場關于存量的保衛戰,力圖依靠平臺間的聯動,在用戶體驗上占據更大的話語權。以今年最火爆的武俠吃雞游戲“永劫無間”為例,將其首屆官方大賽”錦鯉杯“的決賽日放置于國慶間,吸引了來自斗魚、虎牙、CC直播、B站、抖音等眾多頭部主播。在賽事的觀賞性上,邀請了八大頂級解說為其站臺。一位永劫無間的玩家向財經無忌表示:“就賽事直播的觀賞性而言,看得出官方的用心。”

(來源:“永劫無間”官方微博)

玩家口中的“用心”具體體現在賽事的呈現上。“永劫無間”背后操盤手網易游戲利用XR技術,力圖為用戶提供獨特的沉浸式游戲體驗。此前不久,在網易手游《陰陽師》的五周年慶典上,網易正是利用這一虛擬現實技術,打造了其首場線上歌謠會——“平安歌謠會”。

不難看出,隨著流量紅利逝去,網易游戲的這套邏輯正印證了一個不爭的行業共識——制勝游戲產業下半場的關鍵在于“IP+技術”的融合。

與游戲企業類似,對流媒體平臺而言,“十一黃金周”不亞于一場“小考”。從碎片時間里搶奪用戶時長到“假期”里用戶的“殺時間”利器,流媒體平臺需要做的不僅僅是提供精品內容,更需要提供流量轉換的渠道。據財經無忌觀察,早在“黃金周”來臨之前,各大視頻平臺的“王牌內容”已開始為國慶鋪墊造勢。比如,愛奇藝“迷霧劇場”官宣回歸,放出多部預告;騰訊視頻趙露思新劇《國子監來了個女弟子》、吳磊新劇《啟航:當風起時》均已相繼開播。

換言之,在已有的口碑效應與“粉絲經濟”的疊加影響下,先發的內容產品將為視頻平臺在國慶期間提供較為穩定的流量。

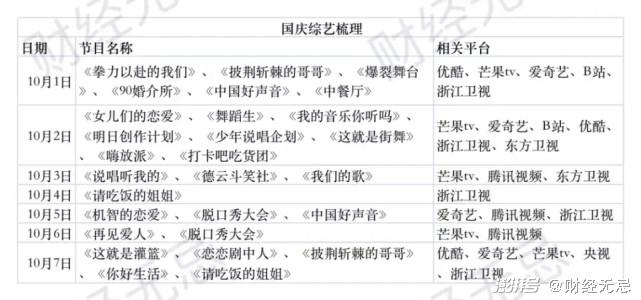

當然,提及內容供給,網綜依舊成為掣肘平臺生死的關鍵。經財經無忌梳理,“十一”期間,近三十部綜藝將在各大平臺悉數登場,《中國好聲音》實行“假期雙播”,《披荊斬棘的哥哥》迎來四公舞臺的淘汰之戰......在播放頻次與看點設置上,“國慶”的綜藝賽場上彌漫著一股看不見的硝煙。

(財經無忌整理自公開資料)

誠然,提高播放頻次固然可以留住用戶,但前提是,該綜藝節目在前期已經積累了一定的受眾基礎。但對于新一季的《中國好聲音》而言,“雙播”更像是臨近收官而挽救下滑口碑的無奈之舉。在原創綜藝扎堆的2021年,老牌選手《中國好聲音》在收視率像是坐上了過山車,呈現出“忽高忽低”之狀。

收視度所反映的不僅是平臺內容的制作能力,更是自身商業價值的體現。當盈利性較好的選秀、耽改等內容內容受限時,作為平臺的重要收入來源之一,廣告主將對綜藝的贊助態度更為謹慎。據艾媒咨詢調研結果,一般來說,在綜藝等級上,廣告主所選的綜藝節目等級集中在B至S+級;在收視度上,擁有三百萬及以上單周獨立收視度;在綜藝季數上,則集中選擇為首季、第二季、第四季。

也就說,對于平臺而言,網綜的大環境已經變了,無論是假期抑或是日常,想要實現“名利雙收”只會越來越難。

值得一提的是,在“十一期間”,愛奇藝、騰訊、優酷先后在微博上宣布,取消劇集超前點播服務。與此同時,愛奇藝還宣布同時取消會員可見的內容宣傳貼片。此舉在財經無忌看來,除了是提升用戶體驗的內在要求,也是提前奏響了視頻平臺模式創新的前奏。

這意味著,對渴望盈利的視頻平臺而言,如何撬動起忠實會員,建立獨特的會員制,仍需找到更好的支點。

除了游戲與流媒體,“宅經濟”的另一個隱蔽的變化是社交媒體平臺正利用“假期”逐步向本地服務拓展。盡管掌握著流量入口,但橫亙在社交媒體面前的難題是——如何打造一個“內容+交易”的變現閉環?

(來源:網絡)

毫無疑問,國慶給予了平臺天然的“試錯機會”,利用線上流量優勢觸達與連接更多的線下實體資源。以“內容種草”起家的小紅書為例,借助筆記打卡的社區文化,在國慶期間策劃了一系列“國潮”旅游活動,借助博主達人輸出生活方式的同時,進一步搭建起平臺與政企間的聯系。

颶風將至,“宅經濟”未來已來

透過上述國慶期間的“宅經濟”案例,不妨此刻探究“宅經濟”的真正價值。拋開疫情的短期催化影響與“宅就是懶”的刻板印象,蘊含在這一行為背后的商業價值遠比我們想象的要多得多。

第一,相較于傳統經濟參與主體的單一性,“宅經濟”視角下,“人人都是參與者”。無論是傳統產業抑或是新興產業,都可成為“宅經濟”的構建者與參與者。與其說,“宅經濟”是誕生于疫情期間的被動消費,不如說是一次人與人、產業與產業、行業與行業間的主動融合。

第二,宅經濟不是一種“封閉經濟”,而是一次以技術為基礎的開放式融合。從消費端,“云蹦迪”、“云旅游”等讓人們可以站在更廣的維度上開展社交,在三次元世界與二次元世界的融合中找到屬于自己的“小世界”。從生產端,當依賴線下重資產的傳統行業逐步走向云端的過程,同樣也是一次直面消費者需求走向供需平衡的過程。

更為重要的是,這種超越狹義“宅經濟”定義的參與性與開放性正在這個國慶假期得以試驗。一方面是離“人”更近了,離商業服務的“最后一公里”更近了;另一方面,也離“心”更近了,離消費者的使用需求與心理需求更近了。

站在眼前的國慶假期,眺望未來的遠方。隨著游戲企業的XR/VR/AR等應用技術逐步邁向商業化,將打破長期以來游戲產業在內容載體、交互與傳播方式的“內卷化”狀態;隨著流媒體平臺取消超前點播,持續深耕優質內容,盡管離“奈飛”模式尚遠,但似乎回歸到了培養會員的初心;隨著社交媒體平臺互通互聯,向本地化服務轉型的同時,或許將進一步帶動傳統企業向云端邁進......

或許,我們有理由相信,屬于“宅經濟”的未來才剛剛開啟。

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司