- +1

城市探索 | 上海的寶塔

原創 申知滬志 方志上海

塔是一種非常古老的建筑樣式,早先為佛教僧侶安放遺骨(舍利)、經卷等之用,一般稱為佛塔、寶塔。佛教傳入東亞后,塔與當地傳統建筑融合,且擴展至其他用途,不限于僧侶埋骨,此后逐步演變出各種構造、形態及用途。

塔最早在印度出現,梵語為:?????,羅馬化為:stūpa,發音通常讀作“卒塔婆”或“窣堵坡”。中國的塔也是隨著佛教傳入后逐漸與本土的樓閣結合而產生的建筑式樣,其名稱“塔”也是“卒塔婆”的簡化。佛塔一般建在寺院里,個別的塔在寺院的外側。凡是歷史悠久的古老寺院都建有塔,故生“有塔必有寺”之說,單獨建造的寶塔也屢見不鮮。

佛教傳入上海地區的時間雖無定論,但《云間志》中記載 :“吳大帝赤烏中建,號滬瀆重玄寺”(南宋楊潛《云間志》“寺觀·靜安寺”)推斷,佛教在現今上海地區的傳播可能始于三國時期。

《紹熙云間志》“寺觀”中關于靜安寺的記述

與佛教傳入年代相對應,上海最早的佛塔相傳也是建于三國時期。宋太史葉清臣撰《滬瀆龍華寺記》稱:“后漢吳赤烏五年,有神僧自康居國來,卓錫于此,吳主權命致佛牙舍利,為建塔、寺,賜額龍華寺以居。”

上海歷史上曾有過不少古塔,宋代詩人堯臣《青龍雜志》中所記,僅青龍鎮就曾有“三亭,七塔,十三寺,煙火萬家”。按《上海通志》記載,上海地區建塔有據可考的24座,1995年的數據顯示留存16座。

那么現今上海究竟有多少塔?或是類似寶塔的建筑呢?

題圖攝影 | 石夢潔

《上海年鑒》特約攝影師、中國攝影家協會會員、上海攝影協會理事、藝術創作委員會委員、新華社簽約攝影師王鶴春老師歷時近半年,走遍上海各地,拍攝了大量寶塔的影像,計有35座,其中主要為寺院佛塔,也有一些其他功能,但外形類似寶塔狀的建筑。“方志上海”微信公眾號現經王鶴春老師授權,整理編輯推文如下,以饗讀者。

本文內容以行政區劃為序

歡迎讀者補充和指正

文中圖片除有標注外,皆為王鶴春拍攝

版權為拍攝者所有

如需轉載或使用煩請聯系作者本人

浦東新區

曹路潮音庵寶塔

位于曹路顧東村,臨顧曹公路。相傳始建于明景泰七年(1456年),無確切考據。潮音庵歷經兵燹、火災,曾多次修葺。1934年重修時,由黃炎培題書門額“潮音庵”三字。1956年后,潮音庵房產易作他用,殿內建筑損壞頗,其后停止宗教活動。1982年歸還廟產,1986年農歷二月十九日,潮音庵再次恢復宗教活動。1987年,佛庵整修龍飾屋脊,維修韋馱殿,新筑從頭門到山門水泥道,接通主路。1989年建講經堂,建筑面積330平方米,工程造價14萬元。兩層樓三上三下,上層為藏經樓,下層為講經堂,中間供奉玉佛塑像。庵中寶塔亦稱報恩塔,七層八面,高約40米。

浦東新區

川沙鶴鳴樓

位于川沙公園內,1991年開工興建,投資額800多萬元,其規制略仿武漢黃鶴樓。工程結構復雜,工藝要求高。1992年底主體工程基本完成。樓有五塔七層,高 54米 。總面積5000余平方米。上用琉璃蓋頂,下砌玉石平臺,畫棟回廊,連80立柱,寓意川沙建縣80周年,飛檐翹角,系60金鐘。是當時上海單體面積最大的仿古建筑。

浦東新區

無名塔

位于東高路張楊北路西側的趙家溝北岸,何時修建及何種功能都無確切信息,現已拆除。

徐匯區

龍華塔

位于龍華路上龍華古寺山門前塔院內。傳說是三國吳赤烏年間(247年前后)所建。現在的龍華塔系北宋太平興國二年(977年)吳越王錢俶重建,這也是目前上海現存歷史最為古老的佛塔。治平三年(1066年)、南宋紹興十七年(1147年)、明嘉靖二十年(1541年)、崇禎三年(1630年)、清康熙七年(1668年)、光緒十八年(1892年)等年份均對龍華塔進行修建。民國期間龍華塔屢遭損壞,雖有整修,但漸趨破敗。

龍華塔素有“龍華三絕”之一的美譽,張寰《龍華志》卷一“形勝志”稱“上海八景,龍華居其一”,曾經是“椰繞江村,桃紅十里”,“三月三,上龍華,看桃花”早已成為上海人一大習俗,人們在焚香禮佛、登塔聞鐘、賞花購物中,領略上海的風俗民情。湯義方在《龍華寺略志》中描寫登塔遠眺的情景:“登覽之頃,心曠神怡,遠吞山光,平挹江瀨,帆墻煙樹,歷歷在目,憑欄遙矚,誠為壯觀。” 同治年間編纂的《上海縣志》中所舉著名的“滬城八景”,“龍華晚鐘”也位列其中。

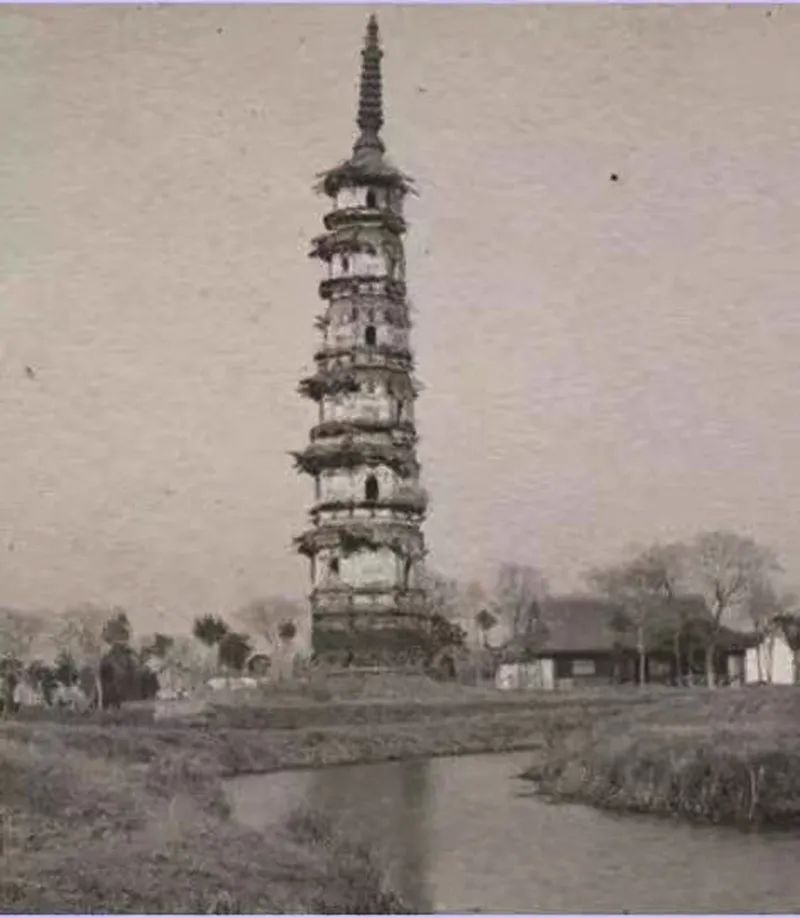

清末拍攝的龍華塔

圖片來源 | University of Bristol - Historical Photographs of China

20世紀80年代拍攝的龍華塔

圖片攝影 | 陸杰

中華人民共和國成立后,上海市文物管理委員會在1954年首次對龍華塔徹底整修,1984年再次撥款30萬元對龍華寺塔進行大修,更換塔頂上的塔剎和塔心柱,塔身和塔基依舊為宋代原物,完全恢復宋塔建筑的古貌。塔為廊檐樓閣式磚木結構,高40.6米,外壁為八角七級,內壁為四方形,從底往上逐層收縮,遞減形成密檐。底層呈廡廊,向上每層各伸出平座,圍以木欄,亦隨塔身轉折,又以斗拱向外舉起為腰檐,成高啄之勢為牙檐,牙檐下懸56只銅風鈴。

1959年5月26日,龍華塔被上海市政府公布為上海市文物保護單位。它也是第六批全國重點文物保護單位。

2021年9月,龍華塔在經過又一次大規模整修后,即將對外開放。

靜安區

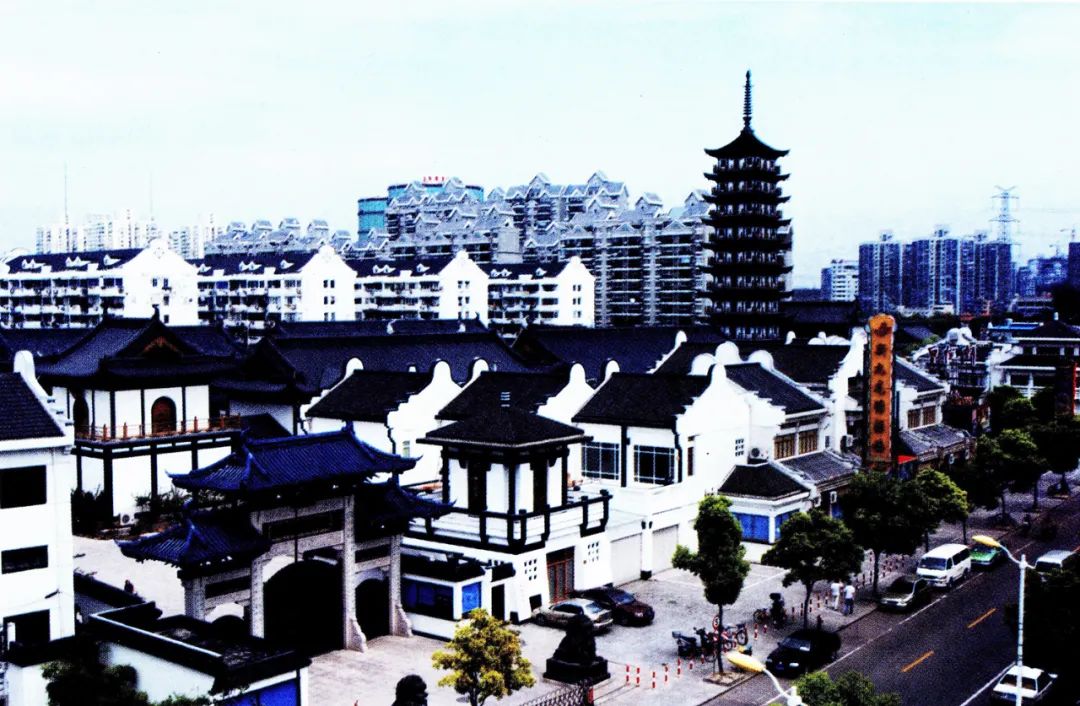

靜安寺佛塔

靜安寺位于上海市南京西路1686號,著名江南古剎。據碑志,建于三國赤烏十年(247年),創始人為康僧會。寺址原在吳淞江(今蘇州河)北岸,初名滬瀆重元(玄)寺,唐代一度改名永泰禪院。北宋大中祥符元年(1008年)始改名靜安寺。南宋嘉定九年(1216年)因寺址靠近江岸,晝夜受江水沖擊,寺基有傾圮之危,住持仲依乃將寺遷至蘆浦沸井浜一側,即現今寺址。

靜安寺遷址后,規模逐漸擴大,至元時,蔚成巨剎。明洪武二年(1369年),耗銅六千斤鑄大鐘,上有“洪武二年鑄,祝皇太子千秋”銘文,嗚響大殿,聲洪震遠。清以后靜安寺屢經興廢,清光緒七年(1881年)重修,四月初八佛誕日開光,商販云集,漸形成一年一度靜安寺廟會,地位漸居滬寺之首。中華人民共和國成立后又有多次修繕和擴建。

2010年,靜安寺大規模改擴建工程完工,其中就包括位于寺院西北角的新建佛塔。塔為七層平面方形閣樓式,依印度菩提伽耶佛成道地佛塔為藍本,兼具漢傳佛教寶塔風格。總高63米,寶塔占地面積85平方米,建筑面積952平方米。塔剎為金剛寶座塔樣式,青銅澆鑄,表面貼金,共有5座金塔,4座小塔圍繞中間一座大塔,呈四方形。小塔高11米,9層,大塔高26米,11層。5座金塔上共有868尊大小佛像,金光閃亮。

普陀區

真如寺佛塔

真如寺位于普陀區真如鎮后山門5號。宋代建于官場(今大場附近),嘉定年間改建,稱真如院。寺名乃取自佛經《成唯識論》里的解釋:“真,謂真實,顯非虛妄;如,謂如常,表無變易。謂此真如,于一切位,常如其性,故曰真如。”元延祐七年(1320年),遷建今址,改今名。明稱萬壽寺、寶華教寺,俗稱大寺、大廟。經歷代增建,形成寺廟建筑群,地所在漸成市鎮,并以寺名名。清咸豐十年(1860年),絕大部分建筑毀于太平軍戰火。光緒二十一年(1895年)起重建。1937年,絕大部分殿宇又毀于戰火。至1949年,除大殿外,大多廢棄。大殿為上海今存最古老寺廟建筑,江南僅見的元代木結構建筑,據梁思成、劉敦楨等專家考察證實,寺里的大雄寶殿,確系元朝建制型式。1979年大修時在大雄寶殿內額底發現的文字:“時大元歲次庚申延佑七年癸未季夏月乙已二十日巽時鼎建”,更是一個實證。1959年被定為上海市級文物保護單位,1996年被定為全國重點文物保護單位。

另據資料顯示,真如寺歷史上曾建一座宋代所建古塔,約在1197年,后湮滅。現在的真如寺佛塔,為當代所建的方形八角九級樓閣式佛塔。仿上海松江方塔建,為鋼筋混凝土結構,1998年動工,1999年落成。佛塔共九層,總高50余米。塔頂為方錐式攢尖頂,上面立有高 10余米的黃銅塔剎,層層向上的十三相輪和寶瓶直插藍天。每層檐口下均出挑平座,外圍做古式木欄桿。

20世紀90年代,蘭溪路眺望真如寺佛塔

圖片來源 | 《真如寺志》

真如寺全景俯瞰

圖片攝影 | 陳鈞

普陀區

韓塔

在古浪路敦煌路口一塊大型綠地中,矗立著一座修復重建的韓塔,亦稱白塔。建于南宋建炎年間,相傳為韓世忠抗金,于此古海口建南北兩塔以作渡船標志。南塔在今長征鎮燈塔村境內,毀于1966年前后。現存為北塔,磚結構,三級六面,水磨面磚,雕刻飛檐。現存高4.9米,東向一面有如意形空洞,里面寬大。西南一面有磚刻一塊,可辨之字僅存“……立……大士……風雨所……寧之……光者……重而修之九月”16個字。

塔身底部有清雍正八年(1730年)、嘉慶二年(1797年)重修白塔碑記2塊。民國期間也曾重修,此后日漸破敗,塔身傾斜,1960年被列為嘉定縣文物保護單位。1992年,塔所在區域從嘉定縣劃歸普陀區。2000年,塔身倒塌。2003年,普陀區政府在原址按原樣重建韓塔,2006年公布為普陀區文物保護單位。

楊浦區

閘殷路水塔

位于楊浦區閘殷路65號,地處楊浦區的“閘北水廠”,背后是一段悠遠的往事。閘北老水廠原在蘇州河畔,現恒豐路底秣陵路區域(今上海火車站以西),占地16畝,由德國工程師恩格爾設計,1911年建成。后因源水污染,1924年在殷行鄉鵝饞河口剪淞橋,今閘殷路65號地塊建新廠,由德商羅德洋行設計,中國寶塔型的水塔是標志性建筑。塔高32米,鋼筋混凝土結構,五層八面,每面開拱券窗,每層挑出腰檐,上覆筒瓦,下支斗拱,額匾有“丁卯孟春”紀年。1993年經過大修,現今主要作為觀賞建筑,已不作為水塔使用。

1932年,一二八淞滬抗戰期間,日寇進犯楊浦地區。背景中就是閘殷路閘北水廠水塔

閔行區

七寶教寺佛塔

七寶古鎮形成于北宋,有史可據已逾千年。七寶之名源于“七寶教寺”,即所謂“寺徙于鎮,鎮遂以名”。《松江府志》《青浦縣志》都有這樣的記述:“七寶故庵也,初在陸寶山。吳越王賜以金字藏經曰:‘此乃一寶也’,因改名七寶。后徙于鎮,遂以名。”在七寶建寺后,北宋大中祥符元年(1008年),皇帝賜額“七寶教寺”。當時的“七寶教寺”有“郡東第一剎”之稱,占地60畝,寺河6畝,原址在現七寶中學區域。元、明拓建,屋宇千余間。1862年(清同治元年),寺廟毀于戰火。民國時期,寺址改為學校。遺有明洪武鋼鐘1口,金字《蓮花經》19頁,存上海博物館。

現今的七寶教寺為2002年重建,總建筑面積7696 平方米,建筑群座北向南,依次是天王殿、鐘鼓樓、大雄寶殿、講經堂、功德堂、法堂、藏經樓及僧寮、客房等,并建有佛塔、放生池等。佛塔為八面七層,鋼筋混凝土塔身,塔高40余米,料拱挑檐,頗為壯觀。

寶山區

寶山寺木塔

寶山寺亦稱寶山凈寺,位于寶山區羅店鎮塘西街橋東堍。為靜安寺下院,占地4900平方米。原為唐氏宅第,明正德年間(1506—1521年)改為佛觀,建真武閣。光緒五年(1879年)名玉皇宮。1988年修葺,翌年1月開光,更名梵王宮。1993年改稱寶山寺,1994年更名寶山凈寺。有天王殿、大雄寶殿及功德堂。1992年被列為區級文物保護單位。2002年再次更名為寶山寺。

2005年5月,寶山寺移地重建工程正式奠基,于2010年12月竣工。寶山寺的重建,依照的是《營造法式》,同時參考現存唐宋遺構,施工過程全部采用流傳至今的傳統木結構建筑營造技藝。是華東地區規模最大的純木結構唐式建筑群,獲全國設計華彩金獎,榮獲上海市建筑工程“白玉蘭獎”和中國建筑工程質量最高榮譽“魯班獎”,這其中就包括一座七層木塔。塔位于祇園內,由非洲紅花梨木打造而成。總高55.3米,被稱為“中國乃至世界近千年來第一座新建的七層純木結構、仿唐風格、樓閣式高層建筑。”

寶山區

淞滬抗戰紀念館

上海淞滬抗戰紀念館是全國唯一一座反映兩次淞滬抗戰的主題紀念館,是在寶山境內淞滬抗戰主戰場遺址上建設而成。1993年10月,上海市寶山區政府投入3000萬元資金,在寶山臨江公園的東部建設上海淞滬抗戰紀念館。2000年1月,紀念館落成開放。2003年1月,上海市人民政府將寶山濱江公園公布為上海市愛國主義教育基地。2014年8月,中華人民共和國國務院將其列入第一批國家級抗戰紀念設施、遺址名錄。

2015年1月,淞滬抗戰紀念館和臨江公園開始進行改造,臨江公園改為淞滬抗戰主題公園。紀念館采用塔館合一的建筑風格,與上海淞滬抗戰紀念公園形成“館園合一、文綠結合、史藝并舉”的模式。2004年4月開始向社會免費開放,也是最早一批向社會公眾實行免費開放的紀念館。紀念館的塔式建筑亦稱“寶山塔”,高50余米,登上最高層,可遠眺崇明三島及長江入海口,也可俯瞰整個寶山城區。塔也是上海淞滬抗戰紀念館的標志性建筑。

嘉定區

法華塔

別名金沙塔,位于嘉定城區南大街登龍橋(州橋)南堍。為磚木結構的樓閣式方塔,共七層,高40.83米,塔底部為基座,底層四面辟門,周圍修有回廊。第二層及以上各層均修建有腰檐、平座和欄桿。宋開禧年間(1205一1207年)建,歷代為嘉定的標志性建筑。元至大元年(1308年),僧道堅重葺。至明萬歷三十六年(1608年),塔身僅存一級,知縣陳一元重建。清康熙、雍正、乾隆、嘉慶年間都作過修葺。民國期間有過3次修理,其中民國13年(1924年),邑人戴思恭等募款重修,拆除原有腰檐、翹角等構件,修成鋼骨水泥的平坐欄桿。至1995年,塔身已向東傾斜2度45秒,水泥腰欄斑剝垂落,塔院已成一群危旁。是年,上海市文物管理委員會、嘉定區人民政府決定重修,并獲得各界經濟贊助。

20世紀80年航拍的嘉定縣城及法華塔

1995年9月重修動工,期間對塔身的考古發掘中,從明代的塔心室內出土了萬歷通寶、嘉靖通寶、隆慶通寶等25枚錢幣,一個八卦銅鏡,一片圓錫片,以及一張黃裱紙。下方的元代地宮中出土了以及三個長方形石函,內有大量文物。1996年底,整個工程完成,對塔身作糾偏復位,恢復斗拱重椽、飛檐、餞角之明清風貌。1997年重建塔院,占地2150平方米,鋪設石板地坪,沿練祁、橫瀝水岸重建石駁、水碼頭和原有石牌坊一座。塔院北部,重鋪中下塘街,并于兩側建明清建筑兩組;塔院南側,移建原在東大街的清代建筑翥云堂和牌科門樓一座。至1998年10月重建塔院完成。2002年,法華塔被列為上海市文物保護單位。

嘉定區

永安塔

位于安亭鎮,與嚴泗橋、菩提寺等皆為安亭老街主要景點。嚴泗橋橫跨安亭涇,為清代重修,橋洞東側有一棵樹齡160年余年的石榴樹。菩提寺相傳建于三國時期,寺東隔安亭涇原建有古塔,即永安塔,位于老街的中心地帶,距今已有1 800年的歷史。該塔清代時毀于大火,新建的塔為六面九層,總高52.88米,其中高10.8米的塔剎是用黃銅鍍金制成。塔、寺、橋、河構成了老街的標志性建筑。安亭鎮政府還斥資打造該區域的夜景燈光,在2009年旅游節期間舉行的“上海十佳燈光夜景”的評選中,安亭老街榮登“上海十佳燈光夜景”之列。

嘉定區

南翔寺磚塔

又名雙塔,位于南翔鎮人民街北側,解放街東西兩邊。建于五代(907—960年),是原南翔寺山門口的建筑物。仿木磚結構樓閣式,七級八面,斗拱架構,腰檐圍欄,重椽餞角,高約10米,每層有門有窗有神龕。清乾隆三十一年(1766年),近旁民房失火,殃及南翔寺,磚塔獨存。至1985年,塔已飽經滄桑,滿目瘡痍,圍于民房之中,塔基沉埋地下1米之深。1962年被列為市級保護文物單位。1985—1986年,市、縣兩級政府合力按原樣修復,塔周圍建沉降式石板地坪、圍墻。塔前豎107歲老人蘇局仙手書“南翔雙塔”石碑一塊。

嘉定區

萬安塔

位于南翔古猗園內。南翔鎮南部原有薛家灣,是橫瀝(南翔當地習稱上槎浦)南流至陸華浦、草場浜處的一個灣頭,長約100余米,因昔有薛姓居其地而得名。他的北面就是萬安寺和萬安寺橋。萬安寺落成于元泰定四年(1327年),曾是一方形勝,與南翔寺、萬壽寺并稱“南翔三大寺廟”。數百年滄海桑田,萬安寺幾經起落。《光緒嘉定縣志》記載到萬安寺當時的情況,僅有“今廢”二字供人憑吊。因何而“廢”?又“廢”到何等程度?志書并無記載。目前古漪園中的萬安塔為萬安寺僅剩的遺跡,損毀的只剩三層塔身,1988年修復后移入古猗園此處。

嘉定區

普同塔

位于古漪園荷花池內,為南翔寺遺物。青石質,殘高3.05米。六面三級,由基座、塔身、寶頂構成。基座沒于水中,第一級塔身一面開龕,內雕結跏趺坐像,旁有銘文,記塔名“普同”,“大宋嘉定十五年(1222年)建造,萬歷戊戌(二十六年,1598年)重修”。第二級塔身每面造像,有立姿與坐姿菩薩及行腳比丘像。第三級塔身浮雕云紋,從特征看疑為明代增補。每層塔身上置仰覆蓮腰檐。上為八角形攢尖頂,雕出瓦隴。再上為仰蓮與寶瓶構成的塔剎。原位于南翔鎮解放街南翔寺舊址,1959年移建至現址。普同塔對研究嘉定人文歷史、宗教史等具有較高價值。

嘉定區

萬佛寶塔

建造年代不詳,據查考為宋代。原在嘉定南門外石塔弄,1982年移置匯龍潭公園現址。花崗石質。塔身方形二級,通高約4米。第一層一面陰刻楷書“萬佛寶塔”四字,另三面各刻火焰形尖拱佛龕,內浮雕蓮座坐佛一尊。第二層一面刻經文,另三面刻火焰形尖拱佛龕,內浮雕蓮座立佛各一尊。裝飾花紋刻云紋、雙龍紋。塔頂有覆缽、相輪。原位于嘉定鎮南門外石塔弄,1982年移置現址。該塔對研究嘉定的宗教史、石刻藝術等具有較高價值。1960年1月公布為嘉定縣文物保護單位,2000年11月公布為嘉定區文物保護單位。

金山區

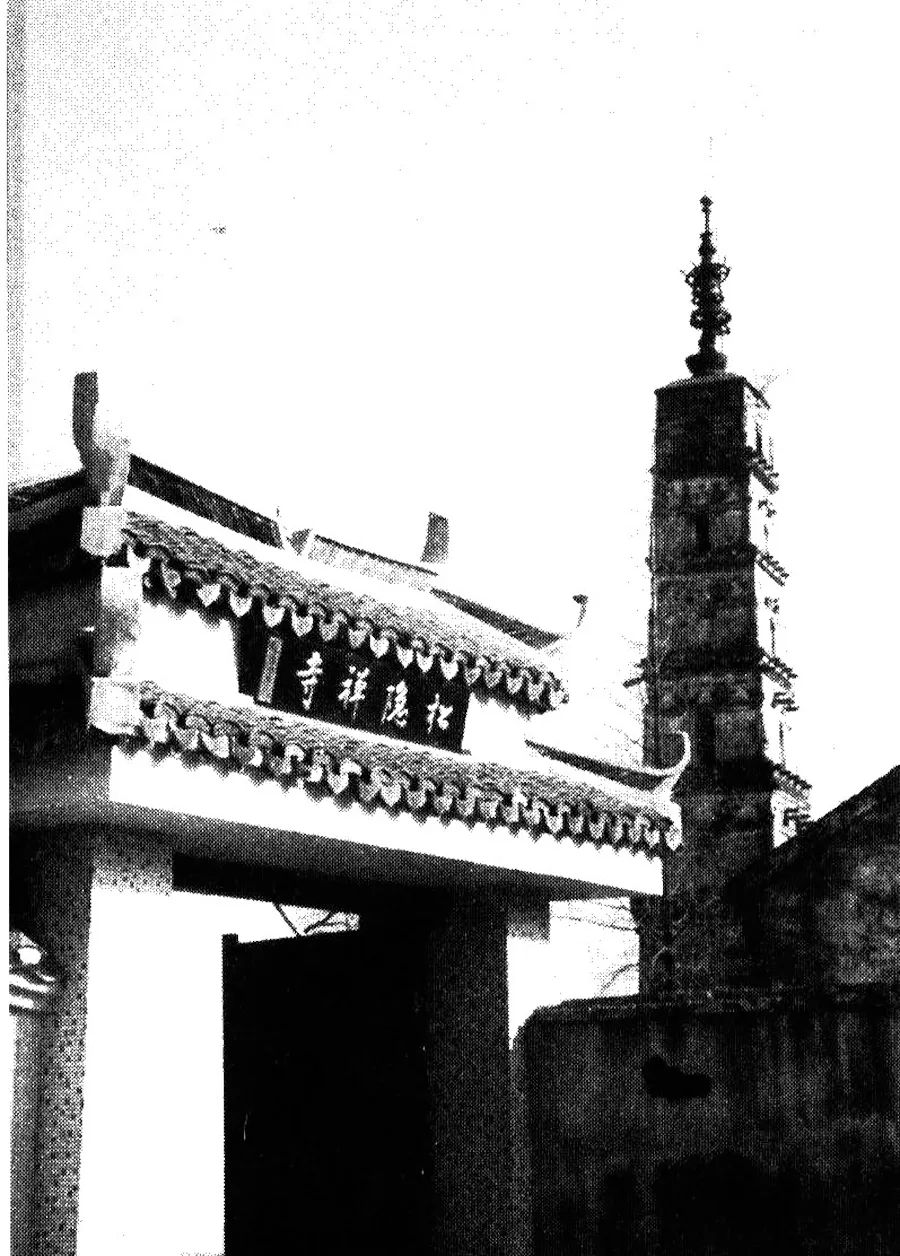

松隱禪寺華嚴塔

松隱禪寺,坐落在松隱鎮九豐村。建于元至正十二年(1352年)。1962年10月,被列為縣級文物保護單位,此后被移作他用。1991年4月11日,金山縣人民政府批準恢復開放,由當時的全國佛教協會會長趙樸初題寫“松隱禪寺”山門額匾,同年7月30 日舉行復寺典禮。1995年場所正式登記時,占地面積15466.67平方米,建筑面積9651.4平方米。主要建筑有三圣殿、觀音殿、念佛堂、寮房、食堂,還有竹園和放生池。1996年,新建大雄寶殿。

寺內華嚴塔為方型七層,磚木結構,唐代風格,通高32米。該塔建成之后,與圓應塔、興圣教寺塔和李塔并稱為“松江府四塔”。明、清、民國時期均有修繕。但歷經歲月滄桑,華嚴塔因年久失修,塔頂已經出現傾斜。1961年,華嚴塔遭到雷擊,致使飛檐構件大部分墜落。1962年10月3日,華嚴塔被金山縣人民政府列為縣級文物保護單位。1963年上海市文物管理委員會和金山縣文物部門整修該塔,塔心木得以扶正,清除塔上的朽壞構件,并在塔頂安裝了避雷針。此后華嚴塔于1969年、1979年得以修繕,1982年時在塔的周圍修建長達84米的圍墻。

1999年該塔由金山區人民政府和上海市文物管理委員會聯合出資200萬元進行整體大修,重建了塔剎和塔檐,使其基本恢復了原貌。該次修繕中,考古人員在華嚴塔塔頂的寶剎內發現39組文物,2002年,華嚴塔被列為上海市文物保護單位。

松隱禪寺及寶塔舊影

圖片來源 | 《金山縣志》

金山區

性覺寺九品蓮花塔

位于楓涇古鎮。始建于明朝萬歷年間。1963 年拆建移作他用。1994年4月27日,由楓涇鎮政府提供0.4公頃土地供寺廟易地重建,坐落在楓涇鎮北的白牛路北端,1995年8月26日開始對外開放,1997年初重建竣工時,寺廟占地面積10185平方米,建筑面積3025.4平方米,主要建筑有山門、廂房、偏殿、圓通殿、客房、綜合樓、寮房,還有九品蓮花塔、放生池等。

九品蓮花塔為九級六角的石塔,高32米,共九層,全部由晉云石砌成,塔內刻有千余尊佛像,故又稱“千佛塔”,現已拆除。

松江區

興圣教寺塔

位于松江區中山東路方塔南路,俗稱“方塔”。根據元人任叔實的《興圣教寺記》記載:興圣教寺始建于五代后漢乾佑二年(949年)。到了明朝,又建了府城隍廟、關帝廟等大型寺廟。明清期間,在興圣教寺北側建祠,奉祀明代大書畫家董其昌、明末抗清名將李待問、清代著名書法家沈荃,因此,北側的橫街當年叫三公街,就是為了紀念松江歷史上的這三位名人。

方塔建于北宋熙寧、元佑年間,距今約有900年的歷史。元末戰亂中,興圣教寺被毀,只剩下塔和一座鐘樓。塔身修長,共9層,高42.5米,因襲唐代磚塔形制,呈四方形,故俗稱方塔。塔在南宋和元明時曾多次進行修葺,至清乾隆三十五年(1770年),即進行大修,更換塔心柱和塔剎。在第八層的樓板上,豎立一根高13米的木柱,穿過塔頂露出8米在外。方塔歷經數百年風雨洗禮及戰亂考驗屹立不倒。至上海解放前,塔的磚身還是出現了裂縫,塔內各層的木結構也幾乎全部毀壞,樓板扶梯僅剩1層,塔身向西北傾斜約54厘米,地坪一片殘磚碎瓦、荒草枯藤。因而亟待進一步維修。

1955年7月,松江縣文教科采取了保護性措施。1975—1977年,在市文管會指導下,松江文化部門組織力量進行復原大修。1962年9月7日,該塔被公布為上海市文物保護單位,并確認了該塔的保護范圍。1974年,塔下的地宮被發掘,從中出土了包括舍利和古錢幣在內的大量文物。1978年,縣政府在興圣教寺寺址開拓和興建了占地160余畝的園林,以方塔為中心,四周組合古代建筑文物群。1996年11月20日,興圣教寺塔被國務院公布為第四批全國重點文物保護單位。

20世紀40年代拍攝的松江方塔

圖片攝影 | Harrison Forman—UWM Libraries

松江區

圓應塔

圓應塔位于上海市松江區中山中路西林寺內,又名“崇恩塔”“延恩塔”,俗稱“西林塔”。明洪武二十一年(1388)始建于宋圓應睿師修建的接待院舊址上,明正統九年(1444年)遷建于今址。清代順治、乾隆、道光年間多次重修。圓應塔七級八面,為磚木結構樓閣式佛塔,總高47米,被稱為上海市最高的古塔。1993—1994年,上海市文物管理委員會對圓應塔進行全面修繕時,先后在塔剎頂部寶瓶、天宮、地宮內發現文物1000余件,為上海清理的塔宮中數量最大的一批,在全國已發掘的塔宮中也是屈指可數。

松江區

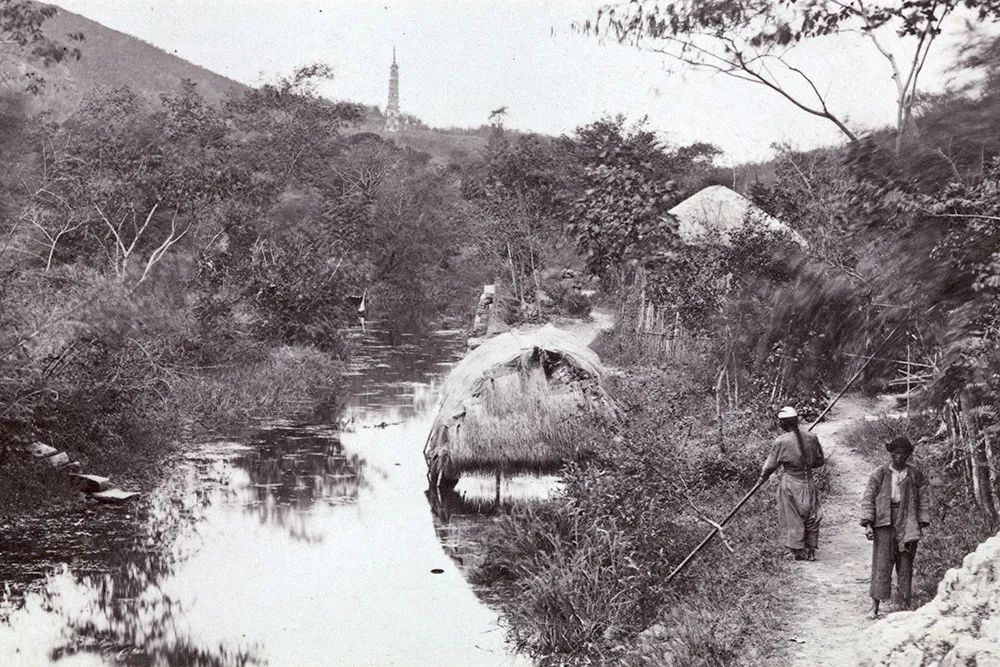

秀道者塔

位于西佘山東北山麓,又名月影塔,亦稱修道者塔。建于北宋太平興國年間,原為普照寺院內建筑。塔高約20米,七層八角,磚木結構樓閣式。塔的圍廊柱礎為青石覆蓮式,各層挑檐斗棋為木質,而墻面泥道拱為磚砌,卷剎猶存,壁間仿木結構的直欞窗等,都顯示出北宋磚木結構樓閣式塔的特征。塔內部呈方形平面,每層方向依次轉換45°角,平面成重疊之形。1997年8月松江縣人民政府耗費127萬元對塔進行修繕,1998年11月竣工。2002年4月,秀道者塔被公布為上海市文物保護單位。

清末年間拍攝的佘山周邊影像,可見一座古塔,推測為秀道者塔

圖片來源 | University of Bristol - Historical Photographs of China

松江區

護珠塔

位于天馬山中峰,又稱護珠寶光塔、寶光塔,俗稱斜塔。始建于南宋紹興二十七年(1157 年),招撫使周文達出資建塔。建炎元年(1127年)南宋高宗因戰功賜周文達銀甲一領,紹興七年,又賜舍利子五顆予周,周為感戴君恩,于1157年在故里天馬山中峰之右建塔,并將皇帝所賜寶物藏于塔中,故塔名為護珠塔。《干山雜志》記載塔建成后“時顯寶光”,遂又名護珠寶光塔。清乾隆《干山志.卷十》所錄《宋.周文達建塔石刻記》云:“紹興七年,帝命中使頒西域所獻五色佛舍利各一,謂此殊異之珍,劫燒之火不能焦,金剛之杵不能壞,期臣宣力王家,一心堅同,常同此舍利也。拜受君賜,奔走戎索,忽忽二十佘載,顛毛垂白,建豎無聞。每用自愧,遂乞骸骨,定棲于華亭干將山下,既作家廟于山,恭藏皇帝所賜銀甲一領,昭示我后嗣子孫。復建塔七層,安置皇帝所賜五色佛舍利,慶綿國柞于無窮,答報君恩于垂暮”。

據《干山志》記載,護珠塔“塔身為七層八角形磚木結構,每層伸出飛檐翹角,檐下有平座欄桿,各層有樓板扶梯,可登覽者極江海之觀”。又據清人諸聯的《明齋小識》記:清乾隆五十三年(1788年)位于塔前方的圓智教寺祭神演戲,燃放爆竹,火星延及塔內,引發火災,將護珠塔的各層樓板、樓梯、斗拱、平座、欄桿、木檐、桁、枋、椽子等木制結構全部焚毀,以鑄鐵為主的塔剎也隨之坍塌損毀,僅存磚砌塔身自此之后,因巖石上夯土塔基年久疏松,致使塔身逐漸傾斜。嗣后,鄉人在磚縫中發現有宋代元豐錢幣,遂拆磚覓寶,塔基西北角毀損愈重,形成一個約2米直徑的大窟窿,以毛石墊補,因此塔身向東南愈趨傾斜1982年勘測,塔身殘高19米,塔身軸心向東南偏2.27米,傾斜度達6。5252”。岡塔斜而不倒,反為奇觀,故俗稱“斜塔”。據《人民日報》報道:此塔比意大利的比薩斜塔還傾斜1°多。

為拯救天馬山護珠塔,松江縣政府1983年成立“天馬山宋護珠塔研究修繕組”,實施“按現狀加固,保持斜而不倒”的修繕方案,工程于1987年12月結束。現在塔雖傾斜如故,卻無倒塌之虞。1983年被公布為上海市文物保護單位。

松江區

李塔

李塔,又稱“禮塔”,坐落在松江區黃浦江上游橫潦涇畔的李塔匯鎮。相傳李塔始建時,恰逢唐太宗第十四個兒子曹王李明貶任蘇州刺史,故以姓命其名,稱李塔明王廟。今天的李塔,一塔獨立,寺院蕩然無存。李塔為方形七級磚木樓閣式塔,總高43米。塔身上有磚佛像,部分磚上有施舍者刻銘。塔剎寶頂葫蘆上尚存20世紀40年代日軍槍擊后留下的彈孔,是日軍侵略上海的見證。至20世紀80年代中期,因多年未修,塔剎殘缺,檐無片瓦。1994年,上海市文物管理委員會和松江縣政府共同對已經破敗不堪的李塔進行了重修,恢復了塔的圍廊、斗拱、出檐、欄桿,增補了塔的殘缺構件,使李塔又煥發出昔日的風采。

松江區

泗涇安方塔

位于泗涇鎮開江中路。泗涇鎮,相傳因通波涇、外波涇、洞涇、張涇等四涇之水匯集于此而得名。有文獻記載,在北宋咸平年間(998—1003年),農家漁民取四水之利,依傍會浦(今通波塘)筑屋定居,形成村落,名“會波村”。元代中葉已形成小鎮雛型,稱“泗涇里”,清順治年間,人口日增,集市繁榮,逐漸形成巷鎮街坊布局。四涇匯合處,大小河道縱橫密布,水面開闊,是富饒的魚米之鄉,泗涇塘橫貫全鎮,上溯江浙,下達浦江,航運發達,是重要的農副產品集散地。曾孕育了元代大儒陶宗儀、民國時期復旦大學創始人馬相伯、報界巨擘史量才等名人的泗涇古鎮,在歷史曾經有著“百業輻輳,戶口繁盛,街巷縱橫,橋梁相望”的盛況。泗涇鎮原有古塔一座,稱東田寺塔,是古東田寺之佛塔。大約修筑于宋真宗咸平(998年)到祥符(1008年)年間,此后毀于戰火。

2001年,松江區政府對泗涇老鎮區進行改造,投入資金2590萬元。拆除舊房29143平方米,新建商住房15200平方米,并興建泗涇塔園(包括安方塔、牌樓和下塘街等)。安方塔按古制修建,外形呈八面七層,塔通高 35.18米,對角長12.45米,邊長5.42米。塔體的主要材料為鋼筋混凝土澆筑而成,樓梯以及門窗為木質,在塔頂第七層供奉著釋迦尼佛像,目前免費開放。

松江區

辰山塔

辰山塔落成于2010年,建造在辰山植物園內的辰山山頂。辰山為辰山植物園內保留原狀的原生植物保育區。山上林木蔥郁,花草繁茂。每個季節都有不一樣的景色。原生植物品種較多,屬于辰山植物園中的原生態森林,所有的樹木花草不經修飾而保留著最原始狀態,是辰山植物園內最具特色的一個景點。辰山塔共有五層,總建筑面積為270.7平方米,建筑總高度25.30米,主要功能為消防水塔。建筑外形為仿蘇州虎丘塔的六邊形寶塔狀仿古建筑。外立面為青磚飾面,每層檐口設磚細斗拱和飛檐;屋面采用黑色筒瓦鋪貼,在屋面尖頂處設置一只磚細寶頂。整個立面造形古樸,線條豐富。它不僅是一個消防水塔,同時又具有一定的觀賞價值,是辰山植物園的一個標志性建筑。

青浦區

青龍塔

歷史上的青龍古鎮位于吳淞江南岸青龍江畔,《吳郡圖經續記》謂:“昔孫權造青龍戰艦置之此地,因以名之。”唐時設戌置鎮,北宋時已成大鎮,海舶輻輳,來自東北、山東、閩廣以及新羅(朝鮮)、日本、南洋等地之貨物,在此集散,為一貿易港口。南宋初設監鎮時,鎮上有三亭、七塔、十三寺、二十二橋、三十六坊,貿易繁盛,人稱“小杭州”。南宋末,青龍江淤塞,青龍鎮失去扼江控海之優勢,元末,遭戰火破壞,明中葉更被倭寇焚掠,昔日繁華之區,蕩然無存。僅存之青龍塔是為古鎮的見證。

該塔位于青浦區白鶴鎮青龍村部西南側,是唐代報德寺建筑群一部分,始建于唐長慶年間(821—854年),宋、元、明多次修葺,清康熙五十四年(1715年)賜名吉云禪寺塔,俗稱青龍塔。為磚木結構,塔身磚砌,平面八角形,直徑6.6米,開四門,逐層轉換。共有七層,原高41.5米,因臺風吹倒青龍塔塔剎,現殘高29.9米。每層置腰檐,磚砌斗拱,出挑木構件平座欄桿。內壁平面方形,逐層內收并旋轉45°。青龍塔是唐宋時期海上絲綢之路重要港口青龍鎮留存不多的歷史建筑,也是當時海船駛向青龍港的航行標志,1962年被公布為上海市文物保護單位。1992年,建筑糾偏專家曹時中主持青龍塔傾斜糾偏工程,對傾斜的塔身進行糾偏加固。現為全國重點保護文物青龍鎮遺址的組成部分。

青龍塔舊影,拍攝年代不詳

青浦區

泖塔

位于青浦區沈巷泖河中張家圩村(太陽島),距青浦城區13公里,始建于唐乾符年間(874—879年)。塔以泖為名,源于泖湖。古代泖湖廣袤,分為上、中、下三片,故稱三泖,有圓泖、大泖、長泖之稱。唐宋時泥沙沉積淤塞,今僅存黃浦上游的一條河道。唐乾符年間,有老僧如海在湖中小洲上壘石筑基,建塔五層,方形、磚木結構。塔每層兩面有壸門,另兩門則隱出,各層方向相互轉換。壸門過道上有磚砌疊澀藻井。塔身夜間懸燈,作為航標,又鑿井筑亭,煮茶供客。初名澄照塔院。南宋淳祐十年(1250年)泖湖之濱建福田寺,塔屬寺。明天順年間(1457—1464年)修塔院。嘉靖年間(1522—1566年)建大雄寶殿,又有信士林茂修塔。萬歷年間(1573—1619年)陸續添建藏經閣、放生臺、伽藍殿、潮音閣等,成為具有規模的佛寺。

民國7年(1918年)寺尚在,塔身仍完整,飛檐四翹,后因年久失修,磚身雖固,腰檐破殘,平座木結構大部分殘落,欄干均失。平座下有菱角牙子之迭澀三道。塔剎部分僅存仰盤相輪。自宋以后,歷代名人文士為寺題額,有趙佶題“云山堂”、朱熹題“江山一覽”、趙孟頫題“方丈”、董其昌題“小金山”、李待問題“浸月藏煙”。明代書畫家文徵明有詩:“昔年如海有遺跡,五級浮屠聳碧空。三泖風煙浮檻外,九峰積翠落窗中。夜課燈影疑春浪,秋凈鈴音報晚風。老我白頭來未得,幾回飛夢繞吳東”。

1962年被公布為上海市文物保護單位。1995年11月泖塔開始修繕,泖塔屹立水中,又多樓臺,遂成勝景。1997年,泖塔經修復得以恢復原貌,塔高29米,為磚木方塔,整體建筑具有唐代風格。該塔共分五層,每層有相對的兩面開壸門,另兩面為假門,相鄰兩層的門方向轉換。1998年,泖塔被國際航標協會理事會批準為100座世界歷史文物燈塔之一。

青浦區

萬壽塔

位于青浦城區南門外,俗稱南門塔。為方形,七級四面,磚木結構,塔基每邊邊長4.35米,高24.53米。建于清乾隆八年(1743年),乾隆三十九年重修,塔為方形。七級四面,磚木結構。汪德馨《塔院記》載,其士大夫與里之父老子弟輸金錢,仿浮圖象教,巋然建瓴級于南門之外,丹黃璀璨,上聳云霄。工竣,而奉以嘉名,謂之萬壽……邑之人望云稽首,感百年休養保聚之澤,數萬歲歌呼頌禱之聲,而藉是以仰報國恩,非徒輝耀文明如雁塔故事,為俊髦題名之地而已。”從中可看出,萬壽塔系清乾隆初期文久紳士為歌頌朝廷太平盛世而集資興建,與佛教似無關聯。塔成之后,附近又建殿、堂等,占地30多畝,稱萬壽塔院。院有三殿,氣勢雄偉。又據《明齋小識》載,“南郊浮屠成于乾隆五年,蓋緣南城去水太急,故建于巽方以鎮之。至三十九年,為徐佰方(徐恕)獨資修理,金碧之光,燦爛天表……后遭兵災,塔院毀,僅存孤塔。塔西北環水,東南臨田,孤標特逸,矗立南門,風鈴翹角,斜陽倒影,風景極佳。若登塔遠眺,九峰三泖盡收眼底。”

1956年,萬壽塔被公布為江蘇省文物保護單位。1959年3月公布為青浦縣文物保護單位。1982年在塔基建河修筑石駁岸,四周建龍背花窗圍墻。1993年又對塔身予以維修加固。2009年再次大規模整修,2014年被公布為上海市文物保護單位。今天的萬壽塔經過修繕,蒼勁、古樸,巍巍而立。

青浦區

莊嚴寺萬佛閣

位于練塘鎮東厙村。位于青浦區、松江區、金山區三個區交界處,距楓涇古鎮7公里,南面的滬杭高速公路和北面的滬青平高速公路可直達蘇浙兩省。莊嚴寺是一座恢復中的古廟,原名濮陽王廟。該寺據歷史記載始建于元大德五年(1301年),相傳其后殿神座下即濮陽王墓。寺旁有史前遺址(金山墳)曾出土史前文物,現為市文物保護遺址。清朝乾隆四十八年(1783年),東河村人張廷輝出資修前后二殿,畢大椿書“德尊三畏額”。清道光三年(公元1823年),張廷輝將歷年積蓄用于重修濮陽王廟,當時有大雄寶殿、觀音殿、三官殿等房屋數百間。此后幾經戰亂,寺院基本損毀,僅存銀杏古樹兩株,樹高25米,胸圍5米,其特點是樹冠相連,遠看為一株,近觀方知兩株,人稱兄弟樹(現為市一級名木古樹保護對象)。1958年成立人民公社,將寺院全部拆除。由于寺院歷史悠久,信眾仍舊年復一年的在古樹下燒香禮拜。

1997年11月28日,經青浦區政府同意修復濮陽王廟,并更名為“莊嚴寺”,寓意為“莊嚴國土、利樂有情”。邀請中國佛教協會趙樸初會長題寫寺名——莊嚴寺,并批準對外開放。此后寺廟再次擴建,總占地面積達26畝,建筑物占地面積4424.55平方米,建筑面積6240.52平方米。其中大雄寶殿面積為609平米,東廂房面積731平米,附屬用房300多平米。莊嚴寺山門東側有五層塔式建筑一座,稱為萬佛閣,2017年建成,高20余米。

青浦區

大觀園青云塔

上海大觀園,亦稱青浦大觀園,位于青商公路701號,是根據清代名著《紅樓夢》中大觀園的描寫設計而成的大型仿古園林建筑群,1979年秋動土起造,1980年局部開放,1988年建成開放。是國家4A級旅游景區,上海五星級公園,位于淀山湖西側,距離上海市區65公里,建筑面積約8000平方米。原稱淀山湖風景游覽區,1991年改稱上海大觀園,占地面積約1500畝。園內北側建有一座七層樓閣式寶塔,名為青云塔,造型秀麗,鋼筋混凝土結構。塔高42.5米,頂部2層為水塔,下部5層為觀光層,是淀山湖畔的標志性建筑物之一。

奉賢區

東海觀音寺佛塔

東海觀音寺位于奉賢海灣旅游區西側金匯塘路999號,相傳始建于元末明初,距今約700年歷史。起先為杭州灣漁民募資自建廟宇,題廟名為“小普陀廟”,成為一方香火鼎盛的梵宇叢林。2000年移址重建后更名“東海觀音寺”。2006年前后再次在原有的基礎上正在進行新的設計,規劃包括寶塔、圓通寶殿、天王殿、文殊殿、普賢殿、地藏殿、藥師殿等建筑。2012年5月19日,東海觀音寺舉行觀音寶塔落成開光暨東海觀音寺籌建六周年慶典法會。寶塔為九層,高67米,塔內奉有9999尊觀音像,寶塔地下室1200平方米。

奉賢區

保境禪寺萬佛塔

位于奉賢區錢橋鎮南張村,奉柘公路3398號。相傳創建于明代,系當地百姓為防倭寇入侵、期望縣境平安而建。清光緒年間,其旁又建牛郎廟,廟門上曾懸有“保障東南”匾額一塊。1995年春,保境寺獲準重建,1996年11月對外開放。寺院西南隅為五層高41米的萬佛塔,建筑面積近700平方米,據說登塔遠眺,可遙望佛教圣地普陀山。

奉賢區

洪福寺藥師寶塔

洪福寺位于洪廟鎮唐城街東,事實上,洪廟這個地名也是因寺而來。清乾隆三十年(1765年),乾隆皇帝下江南耗資無數,不得已下旨蠲免江南三年糧賦,百姓稱 “洪福齊天”,故建廟宇命名洪福寺。清咸豐十一年 (1861年)毀于戰火,后由當地人李麟仁發起募捐重建。中華人民共和國成立后,1995年9月,經縣政府批準,洪福寺易地重建,占地2.13公頃,建筑面積3000余平方米。主要建筑有山門、天王殿、鐘鼓樓、石橋、大雄寶殿、藏經樓、寶塔等。山門為四柱三檐歇山式結構,上“洪福寺”三字由中國佛教協會會長趙樸初題寫。洪福寺寶塔位于藏經樓東側,又稱藥師寶塔,七層八面,高48米 2017年落成。

崇明區

鎮海塔

位于崇明城橋鎮東金鏊山公園內,在壽安寺后。建于清光緒十九年(1893年)。塔高3丈余,系磚木結構,共三級。塔壁鐫刻“寶藏興焉”及“鎮海塔”字樣。登塔可望東海。

金鰲山,始建于宋代。清康熙七年(1668年)重筑手壽安寺后,經乾隆四十二年(1777年)維修增建,頗具規模,形成“整山8景”。1917年改名為“鰲山公園”,為崇明游覽勝地。1981年5月,崇明縣政府公布金鰲山為縣級文物保護單位。1985年,由市、縣投資,開始了金鰲山的恢復工程。幾年后,已修復重建了部分古建筑,整治了山地,修筑了道路,進行了綠化。1989年,縣財政拔給金鰲山專項修建經費7萬元,上半年完成了“鎮海塔”塔基邦石和石欄平臺,下半年完成 “湖心亭”石欄地坪和“范公堤”上“得月橋”的重建工程。

結尾的話:

從嚴格意義上講,鶴鳴樓、萬佛閣等更接近于“樓”,而非“塔”,類似建筑還有奉賢海灣度假區的龍騰閣等,歡迎討論。此外青浦人文紀念公園、松江廣富林公園內也有新建的塔類建筑,讀者朋友知道上海哪里還有寶塔或者類似的建筑?歡迎留言補充。

內容參考

《上海通志》《上海宗教志》

《上海名建筑志》《上海地名志》

《上海文物博物館志》

《上海建筑施工志》等以及各區縣志

相關年份《上海年鑒》和各區年鑒

圖片由作者授權,特此鳴謝

“申知滬志”小組 誠意奉獻

原標題:《城市探索 | 上海的寶塔》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司