- +1

中國話語 | 是用漢語對世界說話,還是學習英文再去訴說?

【編者按】

面對中國這樣一個歷史文化大國,一個正在發生世紀性變革的大國,我們的精神生產方式終要有所變化,這是中國知識界不可能回避的問題。

然而今天,存在一種現象,即話語權失落。這并不是說中國的理論界、學術界不會用中文說話、寫文章了,而是中國理論界不太會用自己的頭腦思考。也許我們的文化傳承令我們習慣了“我注六經”,但對如何創造自己的“經”,則顯得底氣不足,信心不足。

就此關鍵議題,上海市社會科學界聯合會《上海思想界》編輯部召開了“中國話語與理論創新研討會”。來自復旦大學、上海交通大學、華東師范大學、上海財經大學、上海社會科學院、中共上海市委黨校、南京政治學院上海分院的多位專家學者與會,展開討論。

本文原載《上海思想界》2016年5月刊,澎湃新聞獲授權轉載,限于篇幅有所刪節,分為三篇,此為中篇。

參會嘉賓:(按姓氏筆畫排序)

許 明 《上海思想界》主編

孫 力 南京政治學院上海分院教授

余源培 復旦大學哲學學院教授

陳錫喜 上海交通大學特聘教授

陳學明 復旦大學哲學學院教授

趙修義 華東師范大學哲學學院教授

夏禹龍 上海市社會科學院原副院長

袁秉達 中共上海市委黨校科社教研部主任、教授

黃力之 中共上海市委黨校哲學教研部教授

魯品越 上海財經大學教授

翟桂萍 南京政治學院上海分院副教授

第一個問題是要不要理論創新?30多年來中國走過的道路就是創新的道路,“五大發展”中的第一個發展就是創新發展,中國高舉創新旗幟是天經地義的,所謂創新就是突破現在的時空界限,實際上來說就是時間上突破現在,面向未來。空間上就是突破現在的地域范圍,要面向世界。中國發展到現在的程度,不進一步面向未來,面向世界,不斷地突破,中國要想生存是很困難的,所以現在黨中央一再強調創新,是題中應有之義。

第二個問題是魯品越教授講的創新要不要底線?底線不是我們主觀設定的,是中國客觀歷史的現實所決定的。創新始終在這兩個問題上爭論,第一個問題固然很重要,第二個問題也值得重視。如果突破底線,中國很有可能會一塌糊涂。在共產黨領導下才取得現在的成就,不僅僅是革命先烈用鮮血換來的,也是改革開放30多年來中國人奮斗出來的,其中有一系列最基本的東西,我們能突破嗎?

十八大五中全會以來,習總書記不斷發出聲音,比如說在政治經濟學的學習會上,他提出要發展當代中國馬克思主義政治經濟學,在經濟工作會議上更加明確說要發展中國特色社會主義政治經濟學。為什么在西方經濟學如此盛行的情況下,又提出了要發展中國特色的馬克思主義政治經濟學?這難道不值得我們沉思嗎?在最近的關于黨校工作會議上,習總書記的話講得更加明確與尖銳了,他不僅要共產黨的干部要有鐵一般的信念,而且要有鐵一般的信仰和擔當。信仰和信念難道不是底線嗎?創新怎么可以突破信仰和信念的底線?

第二,理論創新還要立足于現實。創新一定要反對從主觀意愿出發,而是要尊重客觀,這一點對理論工作者來說尤其重要。現在我們首先要搞清楚的問題是中國社會處于什么狀況?我們還處于前現代性向現代性過渡階段,還是現代性已經走到了它的界限?現在我們面臨的主要問題是現代性還沒有實現,從而要繼續弘揚現代性理念,還是我們已面臨現代性的界限,現代性已經限制了中國人民,從而需要超越現代性?

我們現在確實面臨很多問題,西方國家面臨的問題我們都在面臨,西方國家沒有面臨的問題我們也在面臨。在走向現代性的過程中,我們遇到的問題比西方國家碰到的還要嚴重,還要多,這就是社會現實。這樣的社會現實會產生相應的理論需求,所謂理論創新,應當發端于這樣的理論需求,而不是離開了這種理論需求去“另搞一套”。

第三,當今中國始終有兩個問題必須要做出回答,理論工作者在理論創新中要始終圍繞著這兩個問題進行深入的研究。所謂創新就是對這兩個問題的理解與認識的深化。

第一個是中國道路問題,即我們提出的中國特色社會主義道路,對還是不對?我們是否走在正確的道路上?我們走這條道路的合法性與合理性在哪里?隨著時間的深入,隨著中國社會的深化發展,對這個問題的回答應當越來越清晰。中國共產黨領導中國人民在民主革命時期開辟出了“新民主主義”的道路,現在又開辟一條新的道路,稱之為中國特色社會主義道路,“十八大”講這既不是邪路,也不是老路。世界上還沒有一條“非西方化”的走向現代文明的道路。前英國首相撒切爾夫人說“別無選擇”,中國人民就是要走一條具有自己特色的“非西方化”的走向現代文明的道路,中國人民堅信“另一種選擇”是可能的。對這條道路的意義、可能性、內涵、前景的理論闡述遠遠沒有完成。

第二個問題是中國共產黨在當今中國的領導地位是不是不可替代的?我們走這條道路是不是一定要在中國共產黨領導下進行?我讀初中時,記得初三一年時間政治課學習的就是毛澤東的《中國革命與中國共產黨》,上課的那個政治老師又講得特別有感情,考高中政治考的就是這本書。這本書不但深刻地闡述了中國的民主革命為什么是新民主主義革命,而且令人信服地說明了中國的新民主主義革命為什么要由中國共產黨來領導。我對中國共產黨的信念,對社會主義、共產主義的信念是在初中三年級由這本書奠定的。那么,我們能不能寫出一本《中國特色社會主義道路與中國共產黨》,不僅把我們為什么要走這條道路,而且把為什么必須在中國共產黨的領導下走這條道路真正論述清楚。理論創新,不一定非要尋覓新的題目,對一些關鍵問題抓住不放進行深入闡述,講出新意來也是創新。

第四,是否圍繞著中國如何進入人類新文明做點文章。有一本書叫做《有機馬克思主義》,是兩位年輕的美國學者寫的,在國外有很大影響,去年譯成中文在國內出版也引起了一定的注意。這兩個美國學者跑了世界上很多國家,也來了中國,得出一個結論:中國有可能在世界上率先進入生態文明,率先創造出一種人類新文明。中國生態危機如此嚴重,可這兩個美國學者偏偏認為在世界上最有可能解除生態危機,率先進入到生態文明的是中國。他們認為,關鍵在于中國有率先進入到人類新的文明的土壤,有獨特的思想資源。他們把這種思想資源稱為“有機馬克思主義”。“有機馬克思主義”由三個部分構成:第一,中國傳統智慧;第二,后現代馬克思主義;第三,過程哲學。這三個組成部分融合在一起,形成一種新的以突出整體,強調系統性、有機性為特征的哲學。“有機馬克思主義”關鍵在于“有機”兩字。

我覺得我們應當沿著他們的思路做深入的研究。中國繼續往前走,走向哪里?中國道路不僅具有特殊性,而且還具有優越性。這種優越性主要表現在它能引向一種新的人類文明。現代工業文明是建立在強調個體、個人本位的哲學基礎之上的。那么我們要走向的這種新的人類文明,其哲學基礎究竟是什么?難道還是個人本位的哲學嗎?這不正是我們進行理論創新所要研究的問題嗎?

對于為什么我們現在走向或出現了現代性的邊緣狀態的問題,有兩種回答,第一是后現代主義的回答,第二是馬克思的回答。我同意馬克思的回答。后現代主義回答是現代性中出現的問題是現代性本身所帶來的,即由科學技術、現代知識以及理性主義、主體性原則這些現代性的構成要素本身所帶來的,這些要素本身就隱含著負面效應,所以現代化道路所出現的代價是必然的。存在主義和一些后現代主義思想家,也包括國內對馬克思主義作后現代主義解釋的路向,大致就是這樣認為的。而馬克思的回答是,現代性中出現的問題不是由現代性理念本身帶來的,科學技術沒有原罪,而是由特定的社會制度、生產關系,由資本邏輯帶來的。

如果按前一種回答,那么中國道路是不可能的,因為既然所有這些現代性中出現的問題根源于現代性本身,那么我們要追求現代性也得接受現代性所帶來的負面效應,中國不可能既要享受現代性的成果又想避免其負面效應。而中國道路實際上就是想走一條“魚和熊掌兼得”的道路。而按照馬克思的回答,中國道路是可能的。既然現代性中出現的種種問題不是由現代性本身而是由外在的社會關系、生產關系帶來的,那么我們完全可能通過改變那些不合理的社會關系和生產關系,鏟除造成一系列問題的經濟和社會條件,走出一條讓“魚和熊掌兼得”的道路。我認為,在這一問題上,一些“西方馬克思主義”理論家深得馬克思的要領,闡述得十分清楚明白。

陳喜錫:我同意陳學明的意見,一是需要理論創新,二是創新要有底線。當然,底線的相對性和絕對性的問題,是不是可以進一步討論?因為我們在講為什么需要創新時,強調要突破當下,面向未來,突破中國,面向世界,那么我們現有的理論對當下和中國的解釋需要不需要也有所突破?這就涉及到底線的絕對性在什么地方?相對性在什么地方?我一直在思考并力圖回答這樣的問題,也就是界限的絕對性和相對性的辯證統一問題。

余源培:講到中國國情,有一個基本觀點是在一直強調的,就是我國長期處于社會主義初級階段。考慮中國現在處于的時代,不能離開中國的國情、中國的歷史來考量,也要考慮到全球的“世情”。

我不太主張說中國已經走到了現代性的邊緣的說法。當代中國還大量存在著從前現代到現代的矛盾,這個矛盾不僅在經濟領域,而且在政治思想領域里面也都存在著,同時交叉著現代性產生的矛盾,還有就是從現代性到后現代性的矛盾。從現代性到后現代性的根本原因,在于中國處于全球化過程中實現社會主義現代化。從經濟矛盾、政治矛盾和意識形態矛盾等領域看,很難說我們現在已經走到了現代性的極端了,有許多問題不僅是一國產生的,而是全球存在的。中國今天就不存在封建主義的影響?封建主義的影響是什么?它是現代性走到了極端的表現嗎?不能這樣說。從前現代到現代這個過程當中,要看到我們的體制,我們的觀念,包括我們的經濟發展,確實受到了這方面的諸多限制。

現代性產生的矛盾有兩種:一種是西方社會的;一種是與社會主義國家不搞市場經濟,長期堅持計劃經濟,在市場經濟面前考試不及格有關系。而資本本身的邏輯就有兩重性,當我們今天看到資本帶來了很多弊端的時候,同時要看到資本在全球,包括在中國也帶來了一種脫貧的好處,中國這30年如果不實現市場經濟,不利用資本,還是“文革”的那種狀況,走這條“老路”是沒有出路的。我不否認資本的邏輯是趨向獲得利潤,但是資本有它的歷史上的合理性,我們要實行的是中國特色社會主義,不是“倫理社會主義”,不能完全用任意的態度來批判資本。我們現在還處于現代性向后現代性過渡的國際環境,這也有矛盾。后現代對理性、統一、權威等處于解構的狀態,我們現在還不能不強調這些東西。中國社會是復雜的有機體,它不是單一的,不是單純處于某一個階段,而是處于前現代、現代、后現代的三者交錯之中,這就是中國社會目前的時空定性。

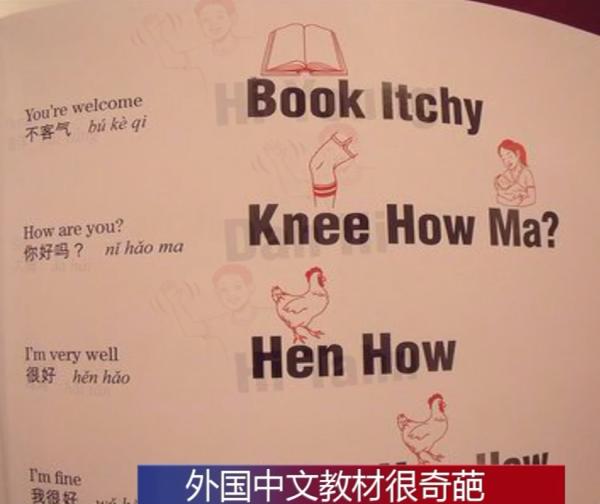

黃力之:我認為中國話語是關系性的概念,而不是一個自我性的概念。從文化關系模式來說,所謂中國話語就是用漢語對世界說話,讓想聽的外國人經過自己的翻譯去聽懂,而不是我們自己把漢語譯成英語再去對別人說。近代以來,都是我們把自己的話翻譯成英文再去告訴世界,由此,我們必須大規模地學習英語,以致于英語培訓成了大規模消耗中國人的精力和財力的累贅之物。現在我們已經到了一個文化史逆轉的時期,我們可以說自己聽得懂的漢語,別人想聽,得自己去學習漢語,這就是孔子學院興盛的深層原因。

因此,中國話語的意義在于其標志著中國文化新的自覺,它的強大的現實基礎就是中國的崛起。中國為什么崛起?可講的因素很多,如學習西方經驗,搞市場經濟。但一般人都忽視了中國自己的經驗,總是把中國經驗當成必須去掉的東西。經過這么多年,很多人都看到,學習西方經驗,搞市場經濟的國家也不少,為什么只有中國能成功呢?這就必須要講到中國經驗了。為什么要提出中國話語呢?因為對中國經驗的總結必須依托于中國話語來進行。

現代文化史上,有兩個人對中國傳統文化有很深的了解,然后又能夠睜開眼睛看世界,一個是魯迅,另一個是毛澤東。他們不像鴉片戰爭時期的文化人,只知中國而不知外國,他們使用的是地道的中國話語。對外國人來說,你要懂中國就必須懂毛澤東,而要懂毛澤東就必須把他的文章翻譯過去仔細研讀,這就是中國話語的力量。當然,魯迅與毛澤東的時代局限性就是他們的中國話語脫離了強大的物質支撐。缺乏物質支撐,只靠話語是撐不住的。所以,關于中國話語的構建有一個前提,那就是中國的強大,在此基礎上才能重構中國的話語體系。

現在,政治上講中國道路自信,批判新自由主義之類的主張,這樣的文章總是可以寫出來的,自圓其說并非難事,但讓人信服還是不容易的。我認為,與其從政治上討論不如從文化上討論,因為政治與權力相聯系,而文化與我們自己相聯系。近代以來,最值得討論的是中西方文化關系的模式。似乎能夠代表主流話語意圖的是張岱年的“綜合創新”,其好處是不對中西作先入為主的預設,中也好,西也好,不管誰的東西都先拿來,拿來以后再創新,這在話語上具有合理性,顯得平衡公允。但是當中體、西體作為工具而存在的時候,所有的討論必須回到這個地方來,就是中和西到底要用什么?體和用何者重要?到今天為止我們依然面對這個問題,用綜合創新回答不了這個問題。

構建中國話語,必須祛除全盤西化的思想,此任務,說起來容易,做起來難。因為全盤西化對中國人精神的統治,可謂時間不長而烈度甚深。我在研究中發現,全盤西化應該說有兩種形式,有最激進的形式,也有比較溫和的形式。比較激進的形式當然就是從胡適開始的話語,沒有任何遮掩,就是赤裸裸的,中國所有的東西都不如西方,所以必須西化。后來還有人講中國文化早就應該后繼無人,還擔心什么后繼無人呢?溫和的全盤西化形式,就是李澤厚的“西體中用”,由于他的模式中使用了“中用”一詞,所以不被人看成是全盤西化。但李澤厚不過是主張將“西學”應用于中國而已,而且是“體”這一根本的東西應用于中國,所以他被視為全盤西化的溫和形式。

改革開放以來,社會各階層對全盤西化的溫和形式有相當大的認同。這是因為,改革之初,當我們看到世界特別是西方世界對我們顯露出來的東西有非常強大的誘惑性時,大家都自覺或不自覺地追求西方文化。我在公開刊物里看到某位領導人晚年訪談錄里面有明確的表述,他說,我們必須按照李澤厚的“西體中用”來辦,只有全面向西方學習,中國才有現代化的前途。可見他也將李澤厚的“西體中用”理解為全盤西化,把中國問題最后的解決方案歸結為西化的模式。面對習近平上來以后的一系列措施,包括其對西化的拒絕,有人很擔心,說要防止“中國的改革終止于半途”,半途就是現在,現在就是有條件對西方的學習再加上中國經驗的堅守。習近平說我們不能認為,只要外國有的中國必須要有。我認為“半途”沒有什么不好,因為事實已經證明了其成功,相反,所謂“全途”的結果怎樣,無從證明。中國只要能夠繼續運行20年、30年,使中國最后完成對美國的超越,這就是中國話語的存在之支撐。一些人之所以認為如果是“半途”,改革就沒有成功,因為他們的邏輯是只有徹底西化了才不是“半途”。

從當今現狀來看,相當一些人的潛在心理依然認為中國最終必須要完成西化的過程。但是習總書記認為中國的基本制度層面上的東西,如共產黨的領導、人民代表大會制度、政治協商制度都是已經確定了的東西,要改也是技術層面上的改,而不是根本性的改。盡管已經明確表達過了,但還是有人想從根本上改,他們認為這樣才能完成改革的任務。應該說,習總書記的的自信心是建立在中國崛起這一事實基礎上的,難道說我們是由于全盤西化才取得今天的成就嗎?不出意外,中國在不久的時間內會超過美國,這才有了西方對中國崛起的擔心。

近些年來,都是一些西方人在預測中國強大以后,世界秩序將會怎么樣,他們不得不對西方文化進行整體性的反思。這些著作都是西方人寫的,沒有一本是中國人寫的,可見中國人自己的認識是滯后的。西方人一方面不高興中國的崛起,但是另一方面準備接受現實。像英國人一樣,英國人當年在美國崛起時不高興,但最后還是接受了。毛澤東在1949年說中國被世界瞧不起的時代已經徹底終結了。他老人家在晚年感覺到中國依然落后,他沒看到中國在今天的崛起,但他預言了中國對西方的超越。

中國話語的文化形式是什么呢?我認為要重新思考“中體西用”的模式。“中體西用”被認為是清末以來保守派折中主義思路,不足為據,但奇怪的是,無論是張岱年也好、李澤厚也好,他們都認為對當下中國影響最大的東西依然是“中體西用”。亨廷頓在提出“文明的沖突”理論時,就說全盤西化難以在今天的中國被接受,中國的文化模式其實就是中體(中國的威權主義政治)西用(市場經濟)的模式。我們要破除對“中體西用”的成見,研究其存在的合理性。

構建中國話語應該是中國知識分子的歷史使命。因此,怎么重構中西方文化關系的模式,怎么重新認識近代史上中西方文化關系各個方面,確認其合理性和局限性,一切都應該進行重新研究,像恩格斯說的一樣,“必須重新研究全部歷史”。我們的使命就是公開宣告西化思維已經走到盡頭了,我們要重新研究“中體西用”的可行性。一個時代不是幾年、幾十年就能完成的,意識到時代的巨變也需要很長的時間。在文藝復興時期,新的東西很多,但人們并不能認識到這就是資本主義現代性的開創。中國的全面崛起不是幾十年就能夠完成的,即使100年以后才能完全證明到今天的認識是正確的,也是合乎規律的。不過,我認為,結束西化思想所需要時間會短于西化思想的形成時間,歷史正在提供證明。

孫力:“中體西用”的“西”包括馬克思主義嗎?

黃力之:“中”已經不是傳統意義上的“中”,因為170多年以來中國的東西本身就有了很大的改變。

陳學明:我基本同意余老師的看法,現代性是復雜性的,現代性有其界限,負面的效應現在開始出現了。

趙修義:我談一些比較抽象的問題。第一個問題也是余源培教授講過的問題,現在提出理論創新有什么新意,有什么具體的針對性?理論創新不是現在提出來的,“十五大”就提出了,當時我還專門搞過課題。現在強調理論創新,我覺得非常重要,也非常及時,很有針對性。

現在面臨了兩個情況。從客觀上來說,國情、世情這些年發生了非常重大的變化,而且有些變化很可能是大家之前沒有想到的、前所未有的。我2015年底收到童世駿在挪威的老師希爾貝克給我的新年賀信,他特別講到,現在面臨的是一個很困難的時期,舉了很多方面,這種情況以前是沒有的。歐洲人的這種感受,反映了世界上的情況有了很大的變化。國內的情況大家也會感覺到,我們這幾年出現了很多問題,都是之前沒有想到的。不說別的,霧霾誰想到會這樣嚴重?我看中央臺節目,分析華北平原霧霾的原因,感到解決霧霾的問題實在難辦。現在人們如果真要解決,要關停多少工廠?要有多少人下崗失業?世情、國情都發生這么大的變化,我們單靠老的思維、老的觀念、老的理論能不能應對?總要與時俱進吧,需要通過創新來應對客觀形勢的變化。

另一方面這幾年保守主義、本本主義多起來了,文化保守主義最典型就是什么東西都是中國古已有之。《解放日報》有一個通欄標題,叫“民主政治,古已有之”。這不是報紙問題,是一段時期的一種傾向。另外就是本本主義,洋本本、土本本,好像本本上的東西可以直接解釋現在發生的一切。還有余源培教授說的精神狀態也是很重要的問題,現在很多人對發生的大事情大問題盡量回避、不說、不研究,甚至不去想,覺得這樣才比較太平。

第二個問題是怎樣看待創新與探索的關系。創新不是一蹴而就的,很難一下子就要能拿出絕對正確的結論。現在提倡大眾創新,很多人反對,就是因為創新有90%是不成功的。創新一定要有突破,突破出來的很多東西開始僅僅是一種“意見”。要看到創新是一個過程,而在過程里面必然會出現片面的,甚至很極端的觀點。但是只有在這一過程經由“一致而百慮,同歸而殊途”,才能達到真理。大家只有都去探索,并如實地把自己的“意見”當做是一種“意見”,相互切磋,取長補短,這樣才能提出比較好的東西,逐步接近真理。現在面臨這么復雜的世界格局,包括中國國內的變化,提出這個問題無論從精神上,還是實際回答中國問題,都是非常重要的。

第三個問題是現在所說“理論創新”指的是什么?按照我自己的觀察,我們現在講理論創新最主要是“黨的理論創新”。宣傳部理論處一直在編“黨的創新理論”文集,最近習近平總書記到《解放軍報》也講了黨的創新理論。我記得大概是在科學發展觀提出之后,一直在講“黨的創新理論”。這個概念是非常值得我們琢磨的。黨的創新理論除了國家領導人在講話中提及之外,還有一個龐大的機構有組織地在進行研究,我們很多理論都是中宣部編的理論讀本。這個事實表明所謂的“理論創新”主要是上面一個專門機構做一些研究,下面的機構在宣傳上做一點延伸性的解釋。這種解釋還不能說是理論創新。為什么要明確這一條?這涉及到我們學界該做什么、能做什么、怎么做的問題。

我覺得還有另外一種創新也是理論創新,這是學者做的,比如哲學、經濟學、社會學等等。這種創新往往是帶有個性特點的東西。馮契先生在總結中國近代以來的哲學發展進程的時候,說得很清楚,時代精神,它不是抽象的,是“通過哲學家個人的遭遇和切身感受而體現出來的”。真切地感受到時代的脈搏,看到時代的矛盾、問題,形成自己專業領域里非解決不可的問題。時代的矛盾一定要通過個人的感受而具體化,于是有“不得已而后談”。沒有真切的感受,也不可能有真正的哲學著作。他認為一個真正有創造性的哲學,必定要有個人的感受。這個視角也可以延伸到社會科學的各學科。這種學科的創新跟體現黨的集體智慧的“黨的理論創新”是相輔相成的。馮契先生在總結中國近代哲學的革命進程的時候,一方面用很大的篇幅論述了毛澤東的貢獻,另一方面專門列出篇幅來論述哲學家的工作,包括他們的貢獻和不足。這兩者是相輔相成的。這是對歷史經驗的總結,值得我們借鑒。主流理論既然是黨的創新理論,作為集體智慧以官方形式表達出來了,所以它的表述也好、提出問題也好,有很多我們作為一個普通的學者在下面考慮不到的視角。比如陳錫喜多次講了指導思想的提法,這個問題上有的時候我們是沒有辦法理解的。

我要提出的問題是,現在的理論創新要不要鼓勵帶有個人特點的理論創新?很多人說我們老是跟著西方話語走,什么道理?我看到一條消息,北京舉行盛大規模的討論會,專門討論福山。福山有多少東西?大家是知道的。他是個善變的人,但基本立場依舊。他提出“歷史終結論”,一下子吸引了很多人的眼球。

中國的國情必定要有黨的創新理論,但是我認為黨的創新理論需要有一定的學術支撐,這些學術支撐只要大方向和中央保持一致,就可以創造出新的話語,官方采納不采納都沒有關系,說不定外國人也想看。我們老是要求在官方話語上發表看法,還怎么寫文章?這樣做功效不大,語言方式怎么翻譯也沒有用,外國人理解很困難。

現在搞理論創新,眼界要寬一點,而且要鼓勵有個性的創新,無論從概念上還是學理上都要有點新的東西。現在有些文章沒多大意思,有一篇文章說馬克思的《資本論》比皮凱蒂的《21世紀資本論》高明。這本來就是不需要比較的東西。

此外,對于“理論”這個概念也需要厘清。現在的“理論”概念外延太大了,無法把很多不同層面的東西分清。十幾年前我寫過一篇文章,提出過這個問題。主張要把事實性的認識、規律性的認識和操作性的原理區分開來,把一般原理同它的實際運用區別開來,在操作性的層面上還需要把原則和策略加以區分。理論、方針、政策、策略是不同層次的東西。我們這些年把這些東西都混在一起了,現在講“理論創新”需要分梳清楚幾個層次。

第一,先要把“是什么”的問題搞清楚,因為理論強調的是對客觀世界的研究,世情、國情是什么?對世界先要認識、理解,而不是先討論怎么應對。我最近看了上海交大周林教授的一篇文章,批評經濟學界缺乏數量研究,如何對中國經濟作數量分析說得不多,等等。許多人都在說印象,都在說對策。不是單純主張把數量經濟學搞紅火,而是要拿出一套自己搞出來的中國經濟狀況的統計分析數據,把中國經濟的情況搞清楚,現在不少人都是憑感覺,憑雞零狗碎的東西在搞,所以要把國情搞清楚成了當務之急。只講國情不講世情的話,國情怎么分析得清楚?現在難的是我們該用什么樣的概念工具來分析中國的社會?很麻煩。看到報紙上,包括官方用的概念都很混亂。現在不用階級這個概念了,用階層來分析中國的社會,最近又有了中等收入階層、中等收入群體之類的話語,陳恩富提出的是利益集群。用了很多東西,但是這些東西說不清楚,沒有恰當的概念工具把中國的情況說清楚。這些問題都是應該開展學術討論的,需要用新的概念來分析中國現實的社會情況。這兩天報紙上又說中產階級和中等收入是不同的概念,北京有55%的中產階級,年收入25萬,我很懷疑,因為房產是不算收入的。農民工概念不用了,要改成新市民。這些概念的變動,有的是真的需要,但是作為學者來說一定要把這些東西搞清楚,最根本的問題是我們說了30年的社會主義初級階段,30年以后的社會主義初級階段到底怎么回事?說得清楚嗎?因為客觀情況是我們制定政策的依據,把事實情況說清楚是最基本的東西,天天玩概念,天天爭論沒有意義。

第二,中國社會發展到今天,下一步該怎么走?我認為下一步怎么走的問題,從哲學上來說首先要分析可能性的問題。可能性與規律有關,但是如同毛澤東所說,可能性不是一,有幾種可能性,在這種情況下怎么做價值選擇?這些問題要研究。馮契先生講了,價值是在現實可能性的基礎上去追求的可能世界。道路問題過去是怎么走過來的?下一步怎么走?要搞清楚有幾種可能性。這些問題跟國情問題是一樣的情形。

第三,是怎么做的問題。中宣部編寫的中國特色社會主義理論,大部分可稱之為政策大全,主要回答怎么做,怎么看卻放在第四條。而在怎么做的問題上,現在報紙宣傳的重點是上面想怎么做以及要求下面怎么做。但是下面遇到了具體情況又該怎么做?從1990年代開始我接觸的干部,他們多數關注的就是怎么做的問題。這反映了一種務實的精神,但是對前兩個問題如果不關心的話,恐怕也不是好事。怎么做的問題是千變萬化的。毛澤東講得很清楚,政策和策略經常要變化,沒有重點就沒有政策。這和理論是什么關系?我現在看到比較可怕的事情,即具體政策上的不同意見馬上會上升到意識形態爭論。這是前30年的教訓,很多具體的問題,如辦不辦公共食堂的問題都上升為要不要社會主義,這樣一來許多問題就很難辦了。

第四,如何進行宣傳?怎么說的問題,需要解釋,需要論證,涉及到“話語”問題。我認為“話語”是在這個層面上才出現的,現在什么都說“話語”,我不太贊成。“話語”這個詞有特定的內涵,是后現代主義的哲學家福柯搞出來的概念,強調的是話語權,也就是權力與語言的關聯。他就是不承認知識和真理性的問題。馬克思主義是靠真理吃飯的,講究認識的真理性,所以要有理論。而理論范疇、概念不是一般的話語。其中有些可以直接拿過來廣為宣傳,但是有些是需要轉化為話語的。現在強調“話語”是針對問題來說的,就是要在世界上爭取我們自己的話語權,要重視話語權的爭奪,這是必要的。但是也要把理論,包括一些基本的范疇和概念與“話語”作適當的區分。

“話語”看上去更多是新聞部門該管的事情。對哲學社會科學工作者來說,需要在基本理論上多做工作。從這個角度看,哲學社會科學對于主流意識形態、黨的理論創新是可以作貢獻的。根據各自的情況,可以從不同層次上做工作。也可以用學術的語言來做闡釋和論證,像黃力之的論證一樣,站得很高,有上百年歷史的論證。但是我總覺得,基本理論包括一些核心概念的研究,學界是責無旁貸的。分析國情、世情的時候,我們對原有的概念系統要做反思,包括馬克思主義的一些非常重要的概念。不過不能從概念到概念,要同改革開放以來的實踐結合起來。比如所有制的概念,在實踐中,我們已經把它細化了,像包產到戶,不僅把所有權和使用權加以區分,而且把農民個人的使用權和村集體的使用權也加以分疏了。對概念的梳理,就需要把這些實踐經驗加以總結。還有一些外面引進的概念也要梳理。現在我們經常說的“后現代化”這個概念,我覺得也需要分析,將西方現代性理論中的諸多學說中的一種搬過來說中國的事情,有的東西是很難說通的。是不是把現在世界上新的潮流,比如說騎自行車都當做后現代?也未必。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司