- +1

方行口述:浙江所藏的孤本文獻(xiàn)如何成了上博的藏品

【編者按】

方行(1915-2000),解放前從事地下工作,1957年調(diào)任上海文化局副局長(zhǎng),長(zhǎng)期主持上海文化工作,在文化建設(shè)、古籍整理方面頗有建樹(shù)。2015年是方行誕辰100周年,其孫方放編印了祖父母的文集《行南文存》。本文是方行口述的部分內(nèi)容,摘自《行南文存》,原題為《文獻(xiàn)選編二三事》。經(jīng)方放先生授權(quán),澎湃新聞轉(zhuǎn)載。

1.筆名文操

我編譚嗣同、李大釗、瞿秋白文集,就是靠四處收羅材料,文章都是靠手抄的。當(dāng)時(shí)照片拍不起,叫別人抄我又出不起錢(qián),連抄寫(xiě)的紙張都是馬路地?cái)偵腺I(mǎi)來(lái)的。我編書(shū)就是靠徒手抄寫(xiě),所以筆名叫“文操”。

這些人的文章都是散見(jiàn)書(shū)報(bào),上海的書(shū)報(bào)最多,當(dāng)時(shí)上海轟炸,我擔(dān)心戰(zhàn)火殃及,所以就開(kāi)始找書(shū)報(bào)抄這些文章,以便保存。做地下工作時(shí),有時(shí)風(fēng)聲緊,我就躲在圖書(shū)館里抄。慢慢地抄了一大包,紙張大大小小、花花綠綠的。我又怕放在上海家里也不安全,就帶到了香港。找上海地下黨派到香港去的萬(wàn)景光(曾任中共華東局對(duì)臺(tái)工作委員會(huì)駐港的領(lǐng)導(dǎo)人)租個(gè)保險(xiǎn)箱存放,直到解放后才找他拿回來(lái)。

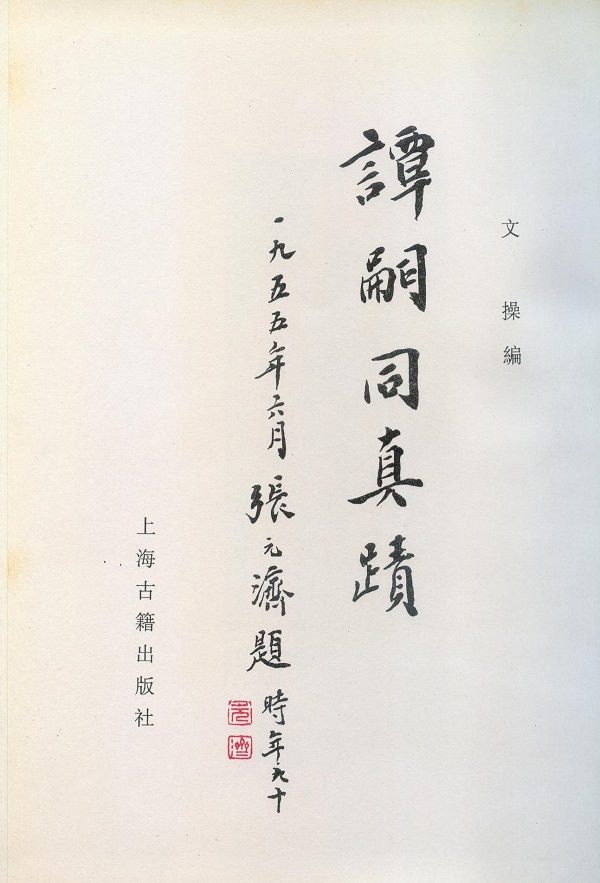

2.關(guān)于《譚嗣同真跡》

抗戰(zhàn)剛剛勝利時(shí),我開(kāi)始編《新文化》。對(duì)外請(qǐng)周建人出面,實(shí)際工作由我做。這期間認(rèn)識(shí)了蔡尚思,蔡尚思也參與編輯工作,還有復(fù)旦的陳子展教授。大家談?wù)摿_列近代最重要的二十個(gè)人物,其中就有譚嗣同,談起譚嗣同的文章散見(jiàn)書(shū)報(bào),應(yīng)該編成集子,然后我就開(kāi)始收集譚嗣同的文章。《譚嗣同全集》的鉛印本在解放前就編好了,交給了“生活書(shū)店”出版。

《譚嗣同真跡》初版是1955年。譚嗣同的書(shū)齋名叫“莽蒼蒼齋”,田家英的書(shū)齋名叫“小莽蒼蒼齋”,他對(duì)譚嗣同是佩服得不得了。1960年左右,田家英購(gòu)得譚嗣同寫(xiě)的一個(gè)扇面。現(xiàn)在能看到的譚嗣同書(shū)法作品只有這么一件,其他手跡都是書(shū)信之類(lèi)。后來(lái)報(bào)上說(shuō)臺(tái)灣也找到了一件譚嗣同的書(shū)法,但我還沒(méi)見(jiàn)過(guò)原件。田家英的這個(gè)扇面很珍貴,他怕保不住,就拿到上海來(lái),叫我們博物館給他按原樣復(fù)制幾份。田家英說(shuō),老方啊,《真跡》再版時(shí)一定要把這個(gè)扇面放進(jìn)去。“文革”中這些復(fù)制品不見(jiàn)了,“文革”后總算找到。《譚嗣同真跡》再版時(shí),這個(gè)扇面本來(lái)想按原大小印在書(shū)里,可惜沒(méi)這樣做,是縮小印的。

《譚嗣同真跡》里有三張譚嗣同的照片。第一張照片中的譚嗣同很英武,譚嗣同的武功非常好,歐陽(yáng)予倩(戲劇家,1889-1962,譚嗣同老師歐陽(yáng)瓣薑之孫。)說(shuō),有人拉住譚嗣同的辮子,他一甩頭可以把拉辮子的人甩出去。這張照片是譚嗣同的一個(gè)過(guò)繼孫子譚訓(xùn)聰寄給我的,這個(gè)人解放后去了臺(tái)灣。這張照片最早出版,就是我用在《譚嗣同全集》中,后來(lái)的都是根據(jù)這張照片翻印的。另一張攝于時(shí)務(wù)學(xué)堂的照片,也是譚訓(xùn)聰寄給我的,被鄭振鐸看到,讓他先用了。第三張是從一張當(dāng)時(shí)好幾個(gè)名公子的合影中剪下來(lái)的,是翻印的。

“譚氏書(shū)齋”和“譚氏客廳”的照片是我在1950年或1951年到北京開(kāi)會(huì)時(shí)自己拍的。“譚嗣同名刺”上的名字是譚嗣同的親筆,我本來(lái)想用這個(gè)字作為《譚嗣同真跡》封面的題名,但做書(shū)的同志沒(méi)有按我的意見(jiàn)辦。出版社領(lǐng)導(dǎo)批評(píng)了他們,我只好說(shuō)“很好、很好”,我若再批評(píng)他們,幾個(gè)年輕人怎么吃得消。“譚氏監(jiān)制之霹靂琴”上刻的詩(shī)是譚嗣同作的,琴藏在故宮。琴的照片是根據(jù)故宮發(fā)表的照片翻拍的。“譚氏自制用箋”是文管會(huì)的沈老先生送給我的,據(jù)沈老先生講,那原來(lái)是陳三立收藏的。

《譚嗣同真跡》中的書(shū)信都是我東南西北去收集來(lái)的。我從抗戰(zhàn)時(shí)期就開(kāi)始收,當(dāng)時(shí)很多材料是借來(lái)的,看到有手跡的,還的時(shí)候就拍張照下來(lái),這些初版用的原件現(xiàn)在是找不到了。譚嗣同寫(xiě)給汪康年的信都是上海圖書(shū)館的藏品。汪康年去世后留下幾麻袋的信,都是當(dāng)時(shí)名流寫(xiě)的信,差一點(diǎn)要被稱(chēng)斤兩賣(mài)掉,顧廷龍把它們留下來(lái),編了四本書(shū)信集,這些信就是其中的。譚嗣同的信寫(xiě)得很好,像寫(xiě)給歐陽(yáng)瓣薑的萬(wàn)言長(zhǎng)信,一氣寫(xiě)來(lái),一字不改。

解放后,聽(tīng)說(shuō)北京有人有一冊(cè)譚嗣同的手稿本(即《秋雨年華之館從脞書(shū)》,收藏人張次溪)。我向收藏人借,他說(shuō)借閱可以,但是要50元,我就匯了50元給他,不久書(shū)果然寄來(lái)了。我和顧廷龍一看,里面有的是抄件,有的確是譚氏真跡,是有涂改的文稿。我們商量請(qǐng)張?jiān)獫?jì)看看真?zhèn)危谑牵黄鹑ド戏交▓@拜望張?jiān)獫?jì)。張?jiān)獫?jì)這時(shí)九十歲了,中風(fēng)了,但人情況還是好的。他躺在床上,床上放著個(gè)小茶幾,我們把手稿放在小茶幾上給他看。張?jiān)獫?jì)一看之下,竟然“啊——”一聲大哭起來(lái),臉漲得血紅!他看到了老朋友的東西,哭了,真是百感交集,老淚縱橫。當(dāng)時(shí)我嚇壞了,老夫子這么大年紀(jì),有個(gè)什么不測(cè)怎么辦,我怎么擔(dān)得起這個(gè)責(zé)任!這樣看來(lái),稿本中的一些手跡確是真的。想買(mǎi)又買(mǎi)不起,我讓顧廷龍拍份照片下來(lái),也不知道這份照片現(xiàn)在在哪里。這個(gè)稿本后來(lái)被賣(mài)給了湖南歷史研究所。我曾請(qǐng)張?jiān)獫?jì)為初版的《譚嗣同全集》和《譚嗣同真跡》題書(shū)名,他一口答應(yīng)。當(dāng)時(shí),我曾接待過(guò)一個(gè)愛(ài)國(guó)華僑,華僑提出想要一幅張?jiān)獫?jì)的字,我不敢當(dāng)場(chǎng)答應(yīng),老夫子畢竟中過(guò)風(fēng),不知道是不是方便提筆。結(jié)果我跟張?jiān)獫?jì)一說(shuō),他就答應(yīng)下來(lái),就在床上憑著那個(gè)小茶幾寫(xiě)的。估計(jì)我的書(shū)名,張?jiān)獫?jì)也是在小茶幾上寫(xiě)的,那時(shí)他已經(jīng)很少下床了。

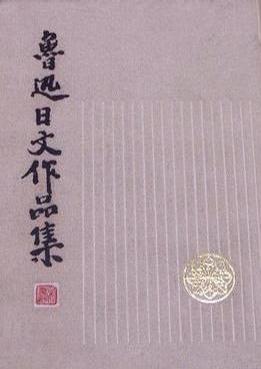

3.關(guān)于《魯迅日文作品集》

魯迅日文很好,他給日本朋友的信都是用日文寫(xiě)的,日本出過(guò)一本魯迅的日文作品。我想,中國(guó)也應(yīng)該出一本魯迅的日文作品集,這樣更能全面體現(xiàn)魯迅作為一個(gè)文學(xué)家的偉大。我就讓上海魯迅紀(jì)念館具體辦這件事,終于在1981年以魯迅紀(jì)念館的名義出版了這本《魯迅日文作品集》。但是當(dāng)時(shí)上海不肯多印,怕印出來(lái)賣(mài)不掉。日本得到消息,在日本學(xué)中文的人非常感興趣,來(lái)電報(bào)說(shuō)要訂三千冊(cè),這樣上海才肯多印些。后來(lái)不久,日本十個(gè)大學(xué)教授到中國(guó)來(lái)訪問(wèn),從北京到武漢到上海,再轉(zhuǎn)道香港回日本。上海讓我出面接待。到臨接待前,領(lǐng)隊(duì)突然跟我說(shuō),要送給日本朋友每人一份幾十元錢(qián)的禮品。當(dāng)時(shí)時(shí)間緊迫,外事禮品又不能隨便,我靈機(jī)一動(dòng)立刻打電話讓魯迅紀(jì)念館送十本《魯迅日文作品集》來(lái)。日本人收到禮品后高興得不得了,說(shuō)早就聽(tīng)說(shuō)出了這本書(shū),苦于買(mǎi)不到。

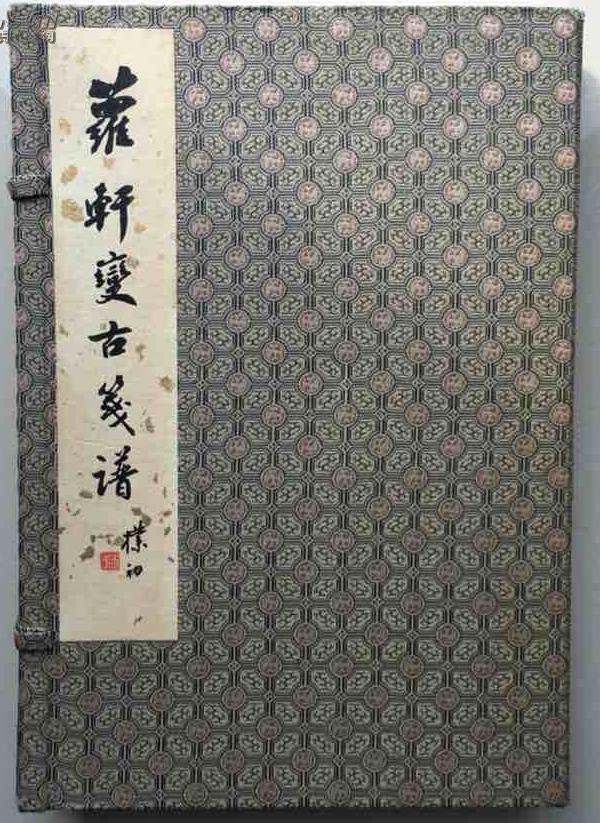

4.關(guān)于《蘿軒變古箋譜》

國(guó)內(nèi)最出名的“箋譜”是崇禎年印制的《十竹齋箋譜》,印得相當(dāng)精致。當(dāng)年是魯迅和鄭振鐸一起影印出版的,一共有兩本,第一本魯迅還在,第二本印出來(lái)時(shí)魯迅已經(jīng)去世了。

比《十竹齋箋譜》年代更早,印得更精致的是《蘿軒變古箋譜》,是目前傳世的“箋譜”中,年代最早的一部。《蘿軒變古箋譜》是明朝天啟年間印制的,饾版套色,套色多達(dá)七八十種。書(shū)印好近四百年了,饾版拱花凹凸之處一點(diǎn)沒(méi)變。(注:饾版,即將畫(huà)稿按深淺濃淡不同之色,各刻一版,依次套印成圖。拱花技術(shù)是饾版套色印刷之后,在宣紙表面壓印出凸起的暗紋,使畫(huà)面產(chǎn)生淺浮雕效果。)

當(dāng)年日本有《蘿軒變古箋譜》的下半部,下半部沒(méi)有出版年代,出版年代在上半部里,因此日本誤認(rèn)為《蘿軒變古箋譜》是乾隆年印的,還有專(zhuān)門(mén)的考證文章,覺(jué)得這書(shū)很了不起,將那下半部影印出版了。徐森玉、鄭振鐸看了覺(jué)得不像乾隆朝的東西,年代應(yīng)該更早,但也拿不出證據(jù)。“文革”前,浙江拿來(lái)一部書(shū),請(qǐng)徐森玉鑒定。徐森玉是上海博物館老館長(zhǎng)、版本專(zhuān)家,老夫子那時(shí)已經(jīng)八十多歲了,一看到書(shū)竟跳了起來(lái),叫道:此書(shū)居然還在人間!那書(shū)就是《蘿軒變古箋譜》,是明朝天啟年出版,這可是孤本了。

書(shū)鑒定完,徐森玉不肯還了,要留在上海。人家是來(lái)鑒定的,不是來(lái)賣(mài)書(shū)的,但老頭子無(wú)論如何不肯還。當(dāng)時(shí)浙江宣傳部的部長(zhǎng)是上海調(diào)去的,我建議去找石西民,因?yàn)槭髅裨瓉?lái)是上海市委宣傳部的部長(zhǎng),浙江的那個(gè)宣傳部長(zhǎng)先前是他的部下。徐森玉就說(shuō)要去拜望石西民,我說(shuō)他很忙啊,徐森玉說(shuō)沒(méi)關(guān)系,我六點(diǎn)鐘到石西民家門(mén)口去等好了。后來(lái)石西民找到我,說(shuō)老方,那個(gè)老頭子找我要干嘛?我說(shuō)如何如何,石西民說(shuō),讓他千萬(wàn)別來(lái)啊,他老夫子六點(diǎn)鐘等在我門(mén)口不像話啊。我就對(duì)石西民講了書(shū)的事情,請(qǐng)他和浙江講講看,讓浙江省委壓下去。浙江省委和對(duì)方商量后說(shuō),實(shí)在不行就交換吧。開(kāi)價(jià)大得很,要十六張明清書(shū)畫(huà),鄭板橋是最起碼的檔次。我們“上博”一口答應(yīng)。這才換來(lái)了這本《蘿軒變古箋譜》。

- 報(bào)料熱線: 021-962866

- 報(bào)料郵箱: news@thepaper.cn

滬公網(wǎng)安備31010602000299號(hào)

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報(bào)業(yè)有限公司