- +1

被拐的她們:1252段被標價的人生 | 有數

本文為“湃客·有數”欄目獨家作品,版權所有,任何媒體或平臺未經許可,不得轉載。

被拐九年半后,龍某終于被家里人找到。16500元,是她這段光陰的“標價”。

被拐前,她在廣州一家工廠做事,認識了一個自稱李剛的人。她說:“剛認識他的時候,他對我像對妹妹那樣好。”不成想,兩個月后卻被他賣到了四川。她跑了幾次都沒有成功,被找到時,已經是三個孩子的母親。

龍某的經歷絕非孤例。為了保護更多像她一樣的婦女,國務院在2021年9月27日發布的《中國婦女發展綱要(2021-2030年)》明確提出,堅決打擊拐賣婦女犯罪,完善落實集預防、打擊、救助、安置、康復于一體的反拐工作長效機制。而此前,最高人民法院亦公布了《關于審理拐賣婦女兒童犯罪案件具體應用法律若干問題的解釋》(以下簡稱《解釋》),并于2017年1月1日開始施行。

我們查閱了《解釋》生效后關于拐賣婦女的裁判文書,選取聚法案例和中國裁判文書網兩個裁判文書集中檢索平臺作為數據來源。以 “拐賣婦女”作為檢索案由,共得到涉及拐賣婦女的有效裁判文書616份。從每份文書中提取出被告人、受害人、收買者的人員特征信息和相互關系,以及拐賣地點、過程等信息,作為本文的數據基礎。

616份判決書,1252位被拐婦女。

她們在被拐賣的整個過程中經歷了什么?拐賣者、收買者與婦女之間又會有怎樣的復雜關系?法律又會又將予以她們怎樣的保護?

關注?被標價的人生,關注同我們命運相連的她們。

她們與那段噩夢:?被拐后,她們經歷了什么?

部分拐賣者將目標瞄準了精神或身體狀況存在異常的婦女。約兩成被拐婦女患有殘疾,且大多是精神疾病。由于精神異常,她們一般無性防衛能力,容易在街頭或野外流浪時被拐賣者盯上并輕易地實施拐賣行為。[1]數據也表明,她們之中超過六成都是在路邊、車站、田野等戶外地點被經過的陌生人所拐賣。拐賣者李某僅用一個蘋果就將智力低下的宋某蒙騙上了車。

令人驚訝的是,這些殘疾的被拐婦女幾乎都是中國人,絕大多數外籍被拐婦女都身體健康,卻占到了受害人總數的一半。她們主要來自東南亞和東亞地區,其中大多數來自越南,緊隨其后的是緬甸、朝鮮、柬埔寨等國家。語言不通、人事不熟、難以求救逃脫,導致她們成為拐賣者物色的“商品”。一位越南婦女自述:“沒有錢,語言不通,找不到回家的路”,因而被迫留下。

在各類拐賣案件中,有接近一半的被害人是被拐賣者以招工或介紹婚姻作為誘餌進行拐賣的。“他說帶我到浙江打工,做香菇,600元一個月”“他們說想請我刮草,工錢是每人每天30元”“說帶我們到外地打工,外地的錢好掙,一個月可以賺500-600元錢”。

因為原本的生活條件不好,一些被拐婦女被解救后也不愿返鄉。“我想回家看看,可我還要回來,因為這里能吃上大米,回家只能啃薯干。”[2]

無論她們是以何種理由被拐賣者帶離故鄉,等待她們的都是殘酷的拐賣流程。

在這個過程中,婦女被當作商品,先后經歷拐騙、運輸和售賣。

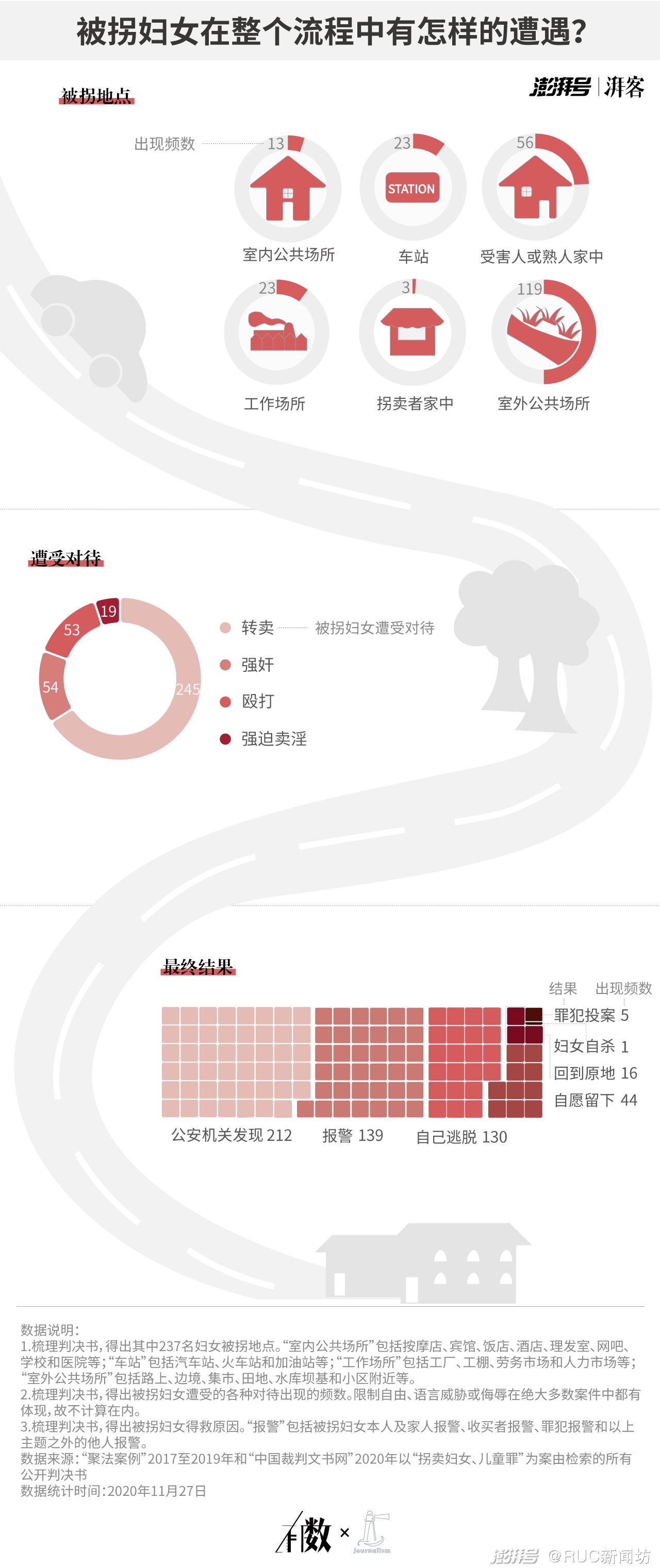

最常見的三個被拐情景分別是路邊偶遇、被拐婦女家中、勞務市場或工廠。

在路邊被拐的通常是精神異常的婦女,拐賣者用“給你點吃的”“給你找個好人家”等理由就能將她們拐騙走,少部分拐賣者直接使用暴力強行帶走她們。

發生在被拐婦女家中的則通常為熟人作案,一般是以介紹婚姻為名進行拐賣。拐賣者一般以“媒人”的身份將婦女帶走相親,或將男方帶至婦女家中說媒。“我不認罪,我是做媒的,如果做媒都有罪,那么我就認,但若說我拐賣婦女,我就不承認”“我沒有預謀,是介紹對象,不知道是拐賣”……拐賣者往往用這樣的理由來辯解,掩蓋自己出賣婦女換取利益的真實目的。

還有拐賣者將急于改善經濟狀況的婦女作為目標,以介紹工作為名降低婦女的警惕性,從而進行拐騙。被害人安某與姐姐便是在緬甸街頭尋找打工機會時被拐的,拐賣者許諾給她們工作機會,并哄騙她們去找“更能掙錢的地方”,將她們一路轉賣至內蒙古。

一旦被拐,婦女便失去了對自己命運的掌控。幾乎每個被拐婦女都曾被他們限制自由、威脅辱罵。一些拐賣者和收買者甚至用毆打的手段逼迫她們就范,并對她們進行奸污。被拐的小歡兩次試圖逃跑,收買者發現后為了“讓她長點記性”強行與其發生性關系,還將其雙手捆綁、脫掉衣服在雪地里拍攝視頻。

公安機關解救和她們自身的力量是得救的主要途徑。被拐后,她們通常孤立無援,難以依靠家人或周圍人的幫助逃出牢籠。近四成的被拐婦女都是在公安機關進行專項打拐或日常巡查時獲救。公安機關通常在高速路檢測點、火車站、賓館等地點檢查時發現異常,將被拐婦女解救。另有三成被拐婦女趁拐賣者或收買者不備主動逃脫。如被拐婦女王某趁拐賣者外出之際,用編織袋、圍巾、布條等打結連接成一條十余米長的布帶,從五樓的衛生間窗口爬下,成功逃脫后前往派出所報警。

拐賣鏈條:她們、拐賣者與收買者

婦女、拐賣者與收買者三方是整個拐賣事件涉及的三方,金錢交易、人情冷暖交織在他們錯雜的關系之中。

?

拐賣者是婦女被拐的直接推手。

高達63%的婦女被犯罪嫌疑人以各種理由誘騙。她們“心甘情愿”跟隨拐賣者離開,卻對即將邁入的陷阱一無所知。誘騙中最常見的借口是幫受害者介紹婚姻或工作,被拐婦女對于婚姻或工作可能給生活帶來的轉機抱有期待,而拐賣者正是抓住了她們的這種心理將其帶離,有些拐賣者還會以游玩等借口誘騙婦女,特別是對于智力存在缺陷的受害者,這種理由很容易使她們深信不疑。“她發現張某傻好騙,就跟張某說給其找個好人家”;“讓她去商店買東西,把她從家中騙出,之后哄騙她坐上摩托車”;“騙她說要送她衣服,讓她去自己家里”……

?還有少部分拐賣者會針對賣淫女這一群體,采用包夜嫖娼的方式將其拐走。一名越南籍女子就是被假扮嫖客的拐賣者帶出,待她發現自己被騙時已被控制在車上。第二天,她被販賣到一家賓館,此后被強迫賣淫三年。

除了誘騙之外,拐賣者也經常使用強制手段。他們或使用藥物使得婦女失去反抗能力,或對婦女進行言語威脅,更有甚者直接采取暴力手段將她們綁架帶走。一位被拐婦女郭某談起被拐過程時這樣說:“小裴說想跟我處對象,7月份的一天,我在給小裴送行時被其硬拽上了汽車,還綁住了我的雙手并威脅我。”

此外,還有約三成的婦女是從上家手中收買的。在拐賣者眼中,一個個活生生的人似乎只是貨品,沒有權利、沒有情感,可以被不斷買賣、轉運。對于拐賣者來說,手中的婦女只是牟利的工具,一切良知都為利益讓路。“明知她是被拐賣的,依然發朋友圈居間介紹”;“他們以每人三萬元的價格將兩名婦女賣給下家,收了三萬現金,口頭約定剩下三萬等賣出婦女后再給”;“以35000元的價格從越南供貨人手中購買得一個女子,隨后以42000的價格將她轉賣”……

?

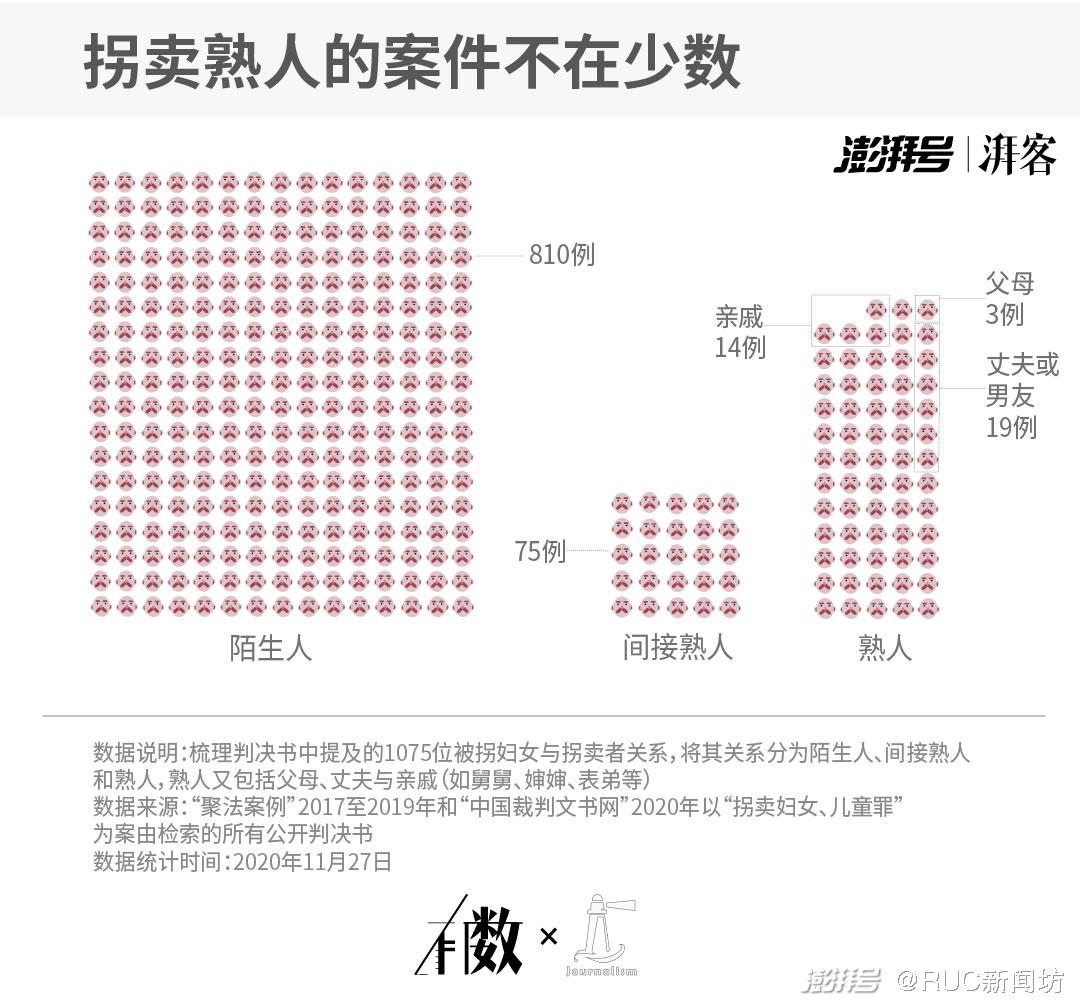

87%的被拐婦女同拐賣者并不相識,這與常見的拐賣方式——從上家手中收買相對應。

而對她們犯下這種罪行的人不僅僅是陌生人,或者關系稍微疏遠的間接熟人,也有5%的拐賣者與被拐婦女本身就是熟人,比如工友、同鄉,更有父母、丈夫、男友等與被拐婦女關系親密的人將她們出賣。這些較為親近的關系更容易讓拐賣者獲取被拐婦女的信任,讓被拐婦女一步步走向設計好的陷阱。

特別是對于一些智力低下、身體殘疾的女性,由于照顧她們會給家庭帶來負擔,當有擺脫“負擔”并能為家庭帶來一筆可觀收入的機會,婦女便成了“商品”,而不是家庭中的一員。甚至有母親將自己只有17歲的女兒出賣,還簽訂了所謂的“婚姻協議書”,只是因為她是智力三級殘疾。

拐賣者和收買者牢牢占據主導地位,他們因買進賣出的利益交換產生聯系。

?兩種身份并不矛盾,可能在一人身上共存。拐賣婦女利潤高昂,有的收買者因此成為拐賣者。犯罪分子劉某為了給兒子娶媳婦而收買婦女,因花銷巨大且沒有其他經濟來源,從應承鄰居的收買需求開始,先后四次拐賣婦女。

?拐賣者和收買者對婦女明碼標價,且數額差異巨大:最低200元,最高256000元。共有245名婦女經歷過轉賣:外貌、勞動能力、生育能力、身心健康狀況都被作為估價的指標,買賣雙方就此討價還價。對婦女而言,這種命運并不一定會在被販賣后結束,等待她們的還可能是第二次、第三次的轉賣。

除了慣于買來賣出來獲利的犯罪分子外,也有“買媳婦”的收買者將婦女轉手。轉手的原因既有挑剔婦女身心疾病等“瑕疵”,也有認為婦女在生育之后“失去了價值”的嫌棄,因而通過轉賣榨取最后一絲利益。

?諷刺的是,這場交易中的“售后服務”有聲有色。拐來的婦女逃跑時,一些賣家會給付買家追討的錢財,或是贈送或低價出售另一婦女作為補償。也有“未雨綢繆”者,交易之時簽訂協議,如“一年之內其負責,如果離婚其賠償11萬,女方跑了就賠10萬”,或是“女方不得以任何借口逃跑、外出,女方不到一年逃跑外出的,由女方介紹人負責追回”。

拐賣者和收買者都會形成特定的群體。前者是為了經濟利益而團伙作案,常常在拐來婦女之后尋找買家。收買者的群體因共同的收買需求而形成。同一地區收買婦女需求的家庭,其情況背景通常相似,譬如窮困、法律素質低下。經過相互交流,一家收買往往延伸到整村收買。在法律文書中,案件中所有女性被售往同一市或鄉、村的共有77份。

收買者和被拐婦女之間則不止于經濟關系,而會有更加復雜的情感關聯。

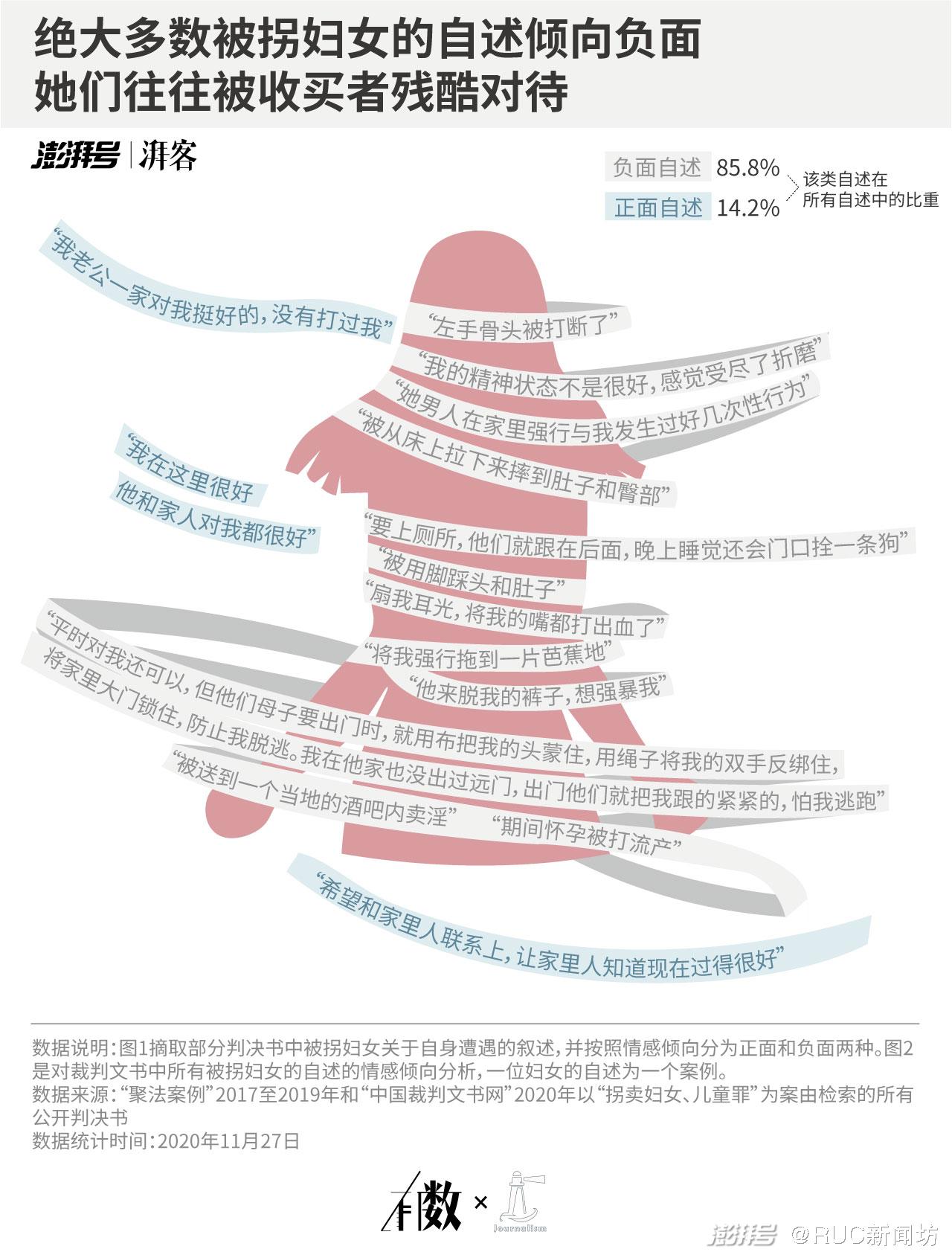

?在電影《盲山》中,被拐的白雪梅遭到“丈夫”黃德貴的毆打和強奸,其他被拐來的婦女也跑不出去,被抓回來打斷腿鎖在不見天日的房間里。現實里,她們往往會遭受這樣殘酷的對待。

她們人身自由受限,有的“在山上關了幾年”“住在羊圈里”;動輒被打罵凌辱,比如“左手尺骨骨折”“被迫只得接客賣淫”;精神受到摧殘,比如“總共是6次脫衣服、錄像”“當年她妹妹還會說傈僳話,沒有傻的樣子,今年已經變傻了”。不堪被拐,有婦女選擇了最決絕的方式來擺脫:2015年9月,馬某用鞋帶自殺。

在案件里,卻也還有超乎尋常的糾葛。被拐的婦女在完全陌生的環境中,被迫依賴收買的家庭。長期以“家庭”名義共同生活,在生兒育女后有了情感的牽絆,潛移默化中,被拐的婦女漸漸習慣于此。“我老公一家對我挺好的”“沒有打過我”,成為她們人生脫離正軌后唯一的慰藉。

此外,還存在一種特殊情況,即拐賣者扯著婚姻介紹的幌子來欺騙收買者。這樣的情況在統計的文書中共有20例。這些收買者通常尊重婦女、與她們和睦相處。然而如果發現了拐賣的本質,有的人選擇報警或是送她們回家,也有人只是退回,對她們被再次販賣的可能視而不見。

法律判決:保障作為“人”的尊嚴

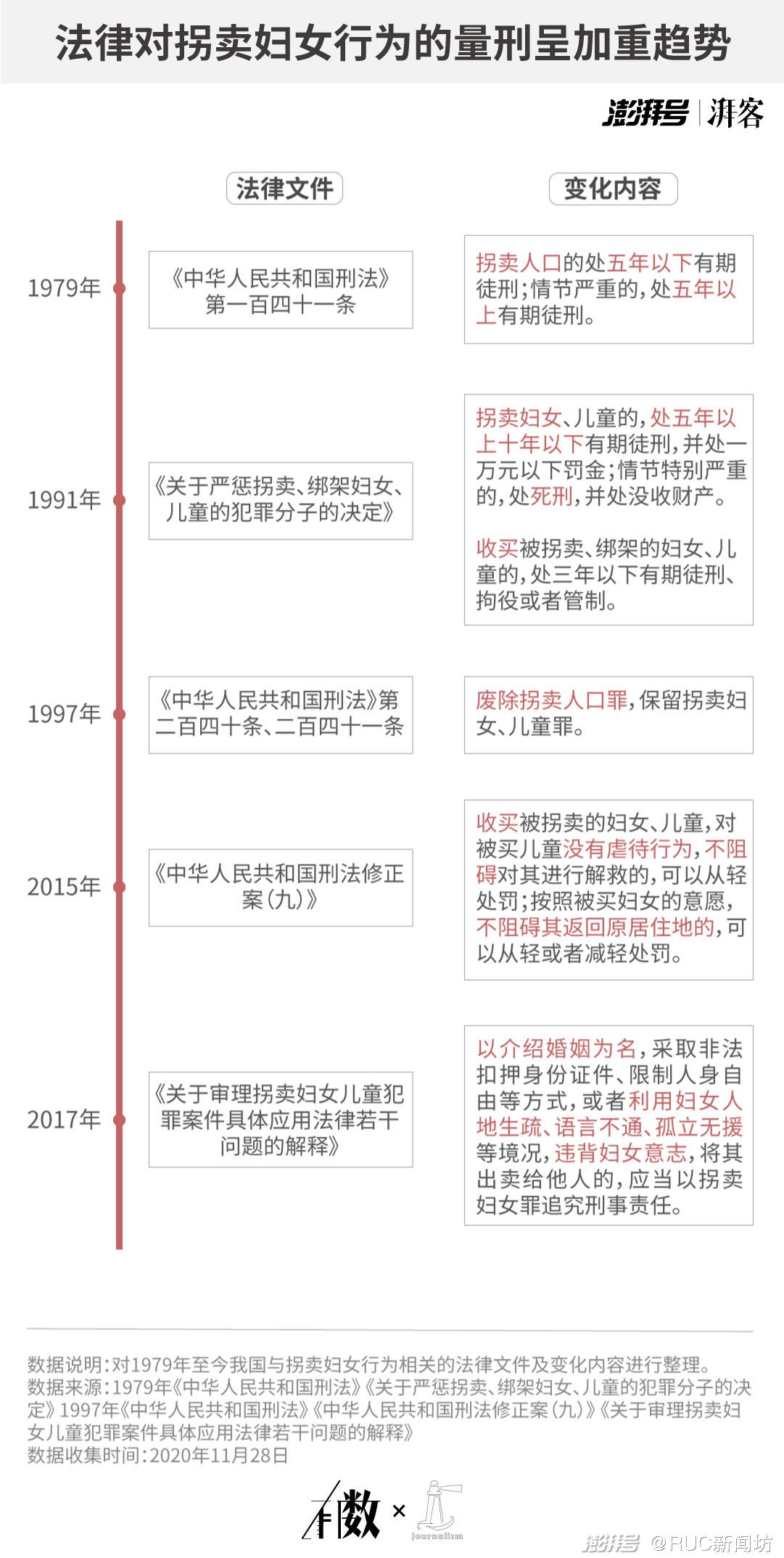

?我國將拐賣婦女行為入刑可以追溯至1979年,其罪名和量刑在不同階段有所調整,但目的始終是保護被拐婦女的人身自由與人格尊嚴。

1979年《刑法》首次規定了“拐賣人口罪”,婦女作為犯罪對象的一部分,尚未被單獨定性。因此,為了更好地保護婦女權利,1991年通過的《決定》另設拐賣婦女、兒童罪,與拐賣人口罪并存,并將其最低刑期由五年以下調至五年以上,最高刑罰上升至死刑。由于兩罪并立造成的罪名重疊,1997年修訂的《刑法》正式廢除了拐賣人口罪。

2015年的《刑法修正案(九)》則加大了對收買婦女罪的打擊力度,對一切收買婦女的行為追究法律責任。2017年最高法公布的司法解釋進一步強調了對婦女意愿的尊重,規定對以介紹婚姻為名、違背婦女意志的出賣行為追究刑事責任,同時尊重已形成穩定婚姻家庭關系的婦女留住原地的意愿。

罪名的數次變更與量刑的加重,既從“拐賣者”與“收買者”兩方面加大了對犯罪行為的打擊力度,也保障、尊重了婦女作為“人”而非“商品”的自由意志。

在司法實踐中,司法機關對該類型案件的審理同樣呈現出高壓態勢。在判決發生法律效力的1092名犯罪分子中,被判處五年以上有期徒刑、無期徒刑的共有729人,重刑率達到66.76%,這也符合我國司法機關對于拐賣婦女、兒童犯罪一貫的嚴打態度。

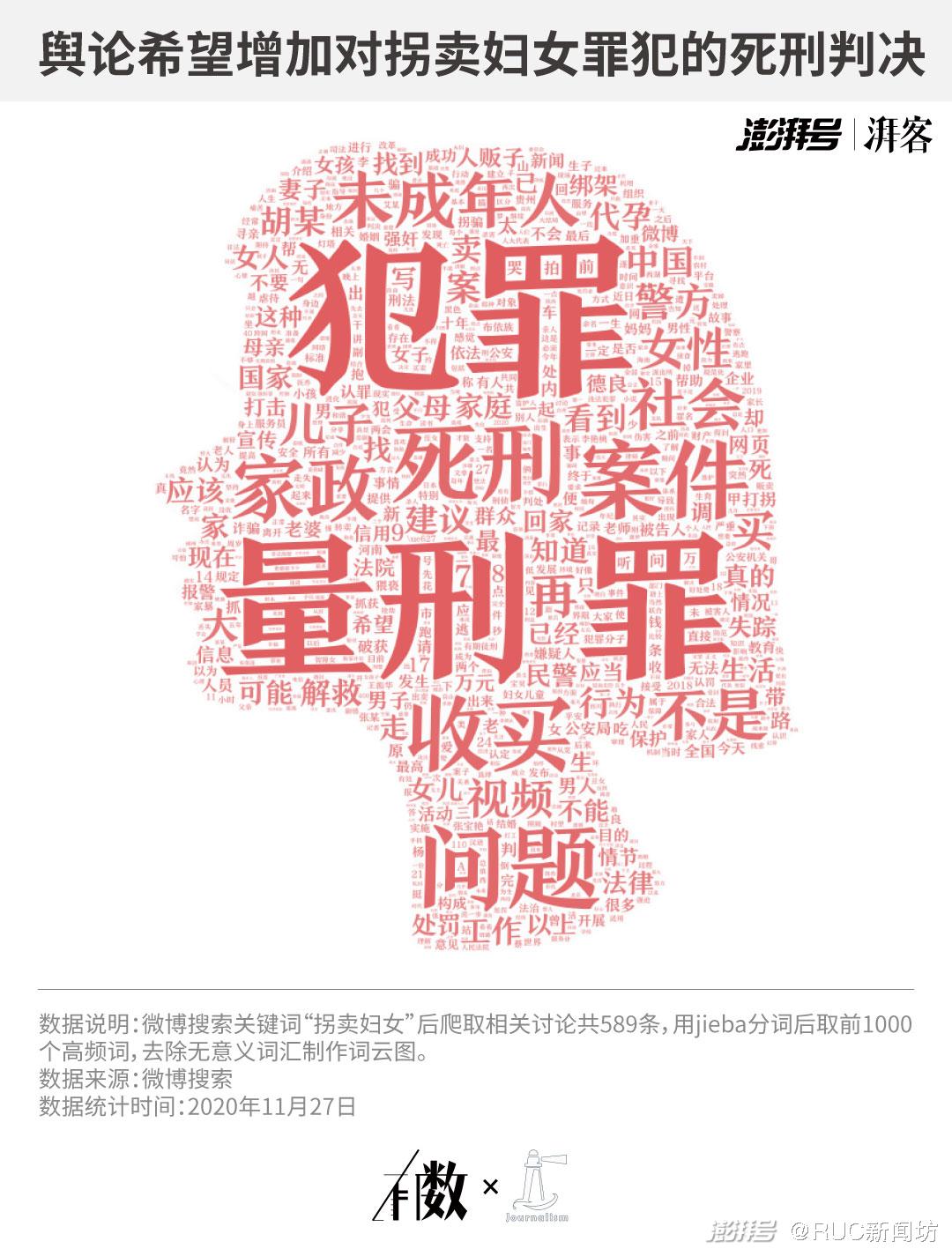

隨著社會對婦女權益的日益關注,公眾同樣表現出對加大對拐賣婦女罪量刑力度的強烈意愿。通過以“拐賣婦女”為關鍵詞對相關微博討論進行爬取,我們發現“量刑”“死刑”等詞語出現頻率較高。這些討論認為,目前法律對于拐賣婦女罪犯的判罰仍然過輕;拐賣行為使被拐婦女實質上成為以金錢衡量的“商品”、買方家庭的“附屬品”、生育后代的“工具”,而不是能夠掌握自己人生的“人”,因此拐賣者必須為自己的行為付出同等程度的代價。

不過,法律判罰并不能簡單視作 “對被拐婦女的補償”或“對犯罪行為的震懾”。盡管《刑法》中規定了應被判處死刑的八種情形,公眾對于死刑的呼聲也較高,但我們已整理的文書中卻沒有出現判處死刑的案例。

由此可見,司法實踐中對于死刑的裁判較為謹慎。正如被拐婦女面臨著多樣且矛盾的境況,對犯罪分子的判罰也因人員眾多、分工不同難以一概而論。[3] 因此,拐賣婦女犯罪的特殊性決定了判決時會根據罪犯的具體情節審慎、合理量刑。

此外,法律在對懲罰犯罪行為的同時注重對人權的保障。[4]有實證研究認為,一味地處以最重的刑罰并不一定能夠減少犯罪的發生。[5]相反,一旦拐賣者成為重壓之下鋌而走險的“亡命徒”,婦女的人身安全便難以保障,這將會為公安機關解救被拐婦女的行動增添更多阻礙。

結語

拐賣婦女的本質在于對婦女人身權利的剝奪。這場黑色交易里,婦女淪為了待價而沽的“商品”:因生育價值和勞動價值被打上價簽,等待被挑選與出售,然后落入一場難以逃脫的“婚姻”泥沼。

這種對人的物化不僅存在于國境邊沿、大山深處,而是潛藏在我們目之所及的生活之中。被標價的不只是1252段人生:天價彩禮、出賣卵子、有償代孕……這些離我們更近一些的、以身體為籌碼的“交易”,其背后的邏輯同婦女拐賣如此相似:“女性身體已經不是一個單純的肉體,而是成為資本最為絢麗的符號。”[6]這種畸形的等價關系,是根植于陳舊父權思維的權力不平等。

這是一個關乎“人”的問題,是一個自由社會里不應退守的平等根基與道德底線。 每一個向往平等、堅持尊嚴的人的命運都與她們緊密相連——當一個生命被與金錢一同放置在天平兩端,沒有人可以置身于社會的玻璃櫥窗之外。

?參考文獻

[1]黃忠良,翁文國,翟彬旭.我國拐賣婦女犯罪特點及治理策略——基于1038份裁判文書的分析[J].中國人民公安大學學報(社會科學版),2019,33(05):19-27.

[2] 翟永太:她們的路該怎么走,人民公安,https://www.doc88.com/p-6753134887383.html

[3] 陳國慶,韓耀元,宋丹.《關于依法懲治拐賣婦女兒童犯罪的意見》解讀[J].人民檢察,2010(09):33-37.

[4] 程夢婧.“權利方式”:人權實現的法律工具[J].政法論壇,2019,37(05):175-183.

[5] 陳碩,章元.治亂無需重典:轉型期中國刑事政策效果分析[J].經濟學(季刊),2014,13(04):1461-1484

[6] 董金平.馬克思主義的女性主義前沿問題及其內在邏輯[J].南京大學學報(哲學.人文科學.社會科學版),2013,50(05):5-14

數據來源?

[1]聚法案例2017至2019年以“拐賣婦女、兒童罪”為案由檢索的所有公開判決書

[2] 中國裁判文書網2020年截至11月27日以“拐賣婦女、兒童罪”為案由檢索的所有公開判決書

[3]微博

作者:張瑞 江婧怡 姜乃菲 楊楚楚

指導教師:方潔

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司