- +1

狹間直樹:康梁關系演變背后另有一層圍繞譚嗣同的糾葛

【編者按】

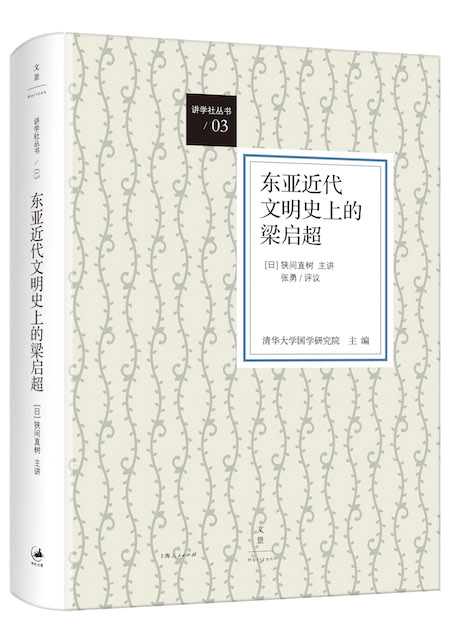

狹間直樹是著名中國近現代史學者,被譽為當代日本梁啟超研究、京都學派的領路人。狹間直樹2012年在日本在清華大學為“梁啟超紀念講座”發表系列講演,力圖通過精細的歷史文本比較分析,揭示梁啟超其人其思對于東亞近代文明形成和內部互動的意義,近日經整理結集出版,是為《東亞近代文明史上的梁啟超》。

本文為清華大學人文社會科學學院副院長、歷史學教授張勇對系列講座的評議,此次亦收入集中,澎湃新聞經出版社授權刊載。因篇幅較長,分為上、下兩部分發布,此為下篇,評議范圍涵蓋前三講,探討東亞近代文明史的時段劃分、梁啟超與康有為關系以及梁啟超思想如何走向獨立之過程。以下為正文:

狹間直樹先生是國際知名的中國近現代史研究專家,其曾經主持的梁啟超“共同研究”班,一度名聞遐邇;該研究的結集之作《梁啟超· 明治日本· 西方》,也已經成為梁啟超研究“必讀書目”中的一種。2012年秋季學期,狹間先生應邀主講清華大學國學研究院“梁啟超紀念講座”,承蒙劉東教授等推薦,我有幸以“評議人”的身份,全程參與了狹間先生的講授,就近請教,獲益良多。值此狹間先生講稿付印出版之際,特追記當時先生講授答問及課下交往之種種片段,以資紀念并應劉東教授囑文之命。

一

狹間先生此次講座的總題目是《東亞近代文明史上的梁啟超》,由八次獨立演講組成。講座進行中,對原擬演講內容作了部分調整,其實際演講的內容為:

第一講:東亞近代文明史的時段劃分——世界史的近代與東亞;

第二講:身為康有為的弟子——以接受西方為目的的“康學”和西學;

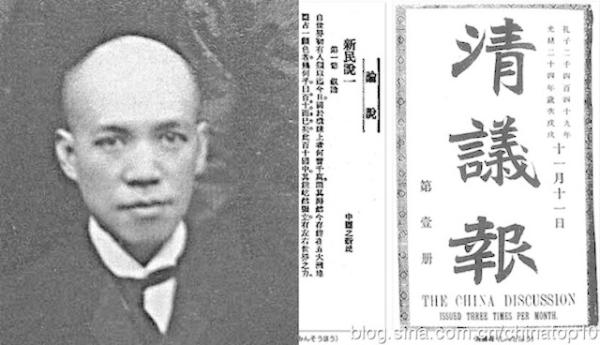

第三講:梁啟超思想的獨立——《清議報》時期;

第四講:梁啟超的“輝煌期”——《新民說》等;

第五講:“預備立憲”時代的梁啟超;

第六講:民國初年的梁啟超;

第七講:梁啟超與歷史學——1920年代東亞人文科學形成史的一個橫斷面;

第八講:《梁啟超年譜長編》的編輯與翻譯——梁啟超年譜在近代東亞文明圈中的意義。

調整后的講題,涵容更廣,增加了一般知識的內容。

也許是為了更好地表達講座的內容,《東亞近代文明史上的梁啟超》這一總題目下,還有一個副題——“以梁啟超與日本在文明史的關系為中心”。饒是如此,這里所謂“東亞”“文明史”的確切含義,似仍有待說明。所以,在第一講時,我提給狹間先生的問題就是,“為什么是‘東亞’?為什么是‘文明史’?”我的問題似乎振振有詞:既然中心主題是梁啟超與近代日本的關系,即中日關系,為何要用“東亞”的概念?怎樣看日本學者子安宣邦等對“東亞”一詞的意識形態含義的解構?子安提出的日本近代知識體系(即“文明”)形成中的意識形態因素,是否應當予以關注?以先生對“文明史”之“文明”的說明,應主要是指包括學術、思想、道德、藝術等在內的“文化”概念,并因此明確將梁啟超與日本的政治交往(如特別指出的護國戰爭期間梁氏與日本軍部的關系)排除在講授之外;但梁啟超首先是一個政治人物,他對學術的態度始終不脫“經世致用”的范圍,這正是其“善變”中之不變所在;如是,在討論梁氏的“文化”言說時,如何處理其必有的政治用意和政治關懷,是否應當將其納入考量的范圍?綜上,這里似乎存在一個需要雙重關照的問題:日本近代文化本身的意識形態因素和梁啟超與之互動時的政治關懷。

狹間先生對此問題似有幾分不快,他的回答也頗簡要(大意如下):東亞既是文化的(漢文化—儒家文化—朱子學等),又是地域的(日本—韓國—中國)。這里說到的文化,首先是東亞文化,再是西方文化,但又不贊成“新儒家”的文化觀。“文明史”的定義尚無定論,但明治時的“文明”,大正時的“文化”,似都還沒有“意識形態”的解說。至于政治和意識形態對梁啟超的影響,以后還會說到。

我感覺到先生的些許不快,應該是由于我提問的“孟浪”,或許也有責怪對其所講內容未能領會的意思。在狹間先生第一講的講授提綱中,對“文明史”和“東亞”都有簡略的說明,比如指出“東亞”曾經是以中華文明居主導地位的區域等,但講授提綱更著重的還是“近代東亞文明”的問題。狹間先生這里所說的“近代”是一個世界史的概念,即經濟上的資本主義時代(世界市場與國民經濟的時代),政治上的民權主義時代(萬國共存與國民國家的時代),文化上的科學主義時代(客觀知識與國民教育的時代),亦即西方文明領先并影響世界的時代。由此,則“東亞的近代始于1840年清朝與英國之間的鴉片戰爭”,而所謂“東亞近代的文明史”,以“語言接觸史”(詞匯和概念的交流)為例,迄第二次世界大戰結束可分為四個時期:始發期即1840—1860年(從鴉片戰爭到北京條約):清朝占主動的時期;發展期即1860—1895年(從北京條約到下關條約):日清兩國各自發展的時期;成熟期即1895—1919年(從下關條約到凡爾賽條約):日本占主動時期;決裂期即1919—1945 年(從凡爾賽條約到日本投降):日本侵略時期。狹間先生在講授中,對前兩個時期日本的情況有較多的介紹,但落腳卻在第三期,即作為講授內容主角的梁啟超與日本發生關系的時期;由此,講授的主題—明治日本文明對梁啟超的影響乃至日本對近代東亞文明的影響—也就呼之欲出。如此明晰的邏輯敘述,卻得到上述我提出的頗有些“惺惺作態”的問題作為回應,先生之不快,實屬自然。

其實,第一講的內容中,我更感興趣的卻是康有為《日本書目志》的來源問題。作為梁啟超逃亡日本前的日本知識,狹間先生講到乃師康有為的《日本書目志》,并順便提及有關其來源的最新研究。多年前我就曾關注此問題;先生所述仍未完全釋疑,當時未及請教的問題,借此寫在這里。

關于《日本書目志》的由來,康有為在《進呈〈日本明治政變考〉序》中有過明確交待:

昔在圣明御極之時,琉球被滅之際,臣有鄉人,商于日本,攜示書目,臣托購求,且讀且駭,知其政變之勇猛,而成效已甚著也。

這是一條關鍵材料,幾為研究《日本書目志》者所必引用,但對其的釋讀卻有錯誤。所誤在于時間的判斷,所謂“圣明御極之時,琉球被滅之際”,向無例外被指為光緒元年即1875 年,并由此認為康氏此說有夸誣之嫌。但實際上,此處“御極之時”非指光緒帝即位之時,而應為親政之年,即光緒十三年(1887年);而“琉球被滅”,亦指是年,即1887年,而非通常以為的1875年或1879 年。正是在光緒十三年八九月間,康有為作香港之游,得識其居港的“鄉人”陳煥鳴,于是有見識“日本書目”之因緣。康有為于《延香老屋詩集》中曾自記其事:

鄉人陳煥鳴乞書扇,君通英文,甚才,曾為日本使館翻譯,棄官隱于港。吾讀日本書□假途焉。于陳君所見日本書目,乃驚日本之治學而托買群書。自開譯局后,請譯日書、派游學,因緣實自陳君來也。

由此,則《進呈〈日本明治政變考〉序》所記,與《自編年譜》(香港之游)、《延香老屋詩集》所記,相互印證,若合符契。明確康氏接觸日籍的最初時間及因由,或有助于對《日本書目志》之編纂依據的判斷。最初看到《日本書目志》,就由其每書標明價格而猜測其或為書商提供之書目;排比上述材料后,則以為《日本書目志》所依據者,或即陳煥鳴所提供而為康氏所驚嘆的“日本書目”。王寶平教授新近研究指認《日本書目志》所根據者為明治二十六年(光緒十九年,即1893年)出版的《東京書籍出版營業者組合員書籍總目錄》。王教授考證細密,但將此《總目錄》與《日本書目志》相較,終有所收書籍數量(《日本書目志》少收2398種)和編排、分類的不同;且不能確知康氏得到《總目錄》的渠道。王教授文中亦指出,此《總目錄》為先已存在的各家會員書肆書目的總匯,那么,在沒有更多的直接證據之前,將《日本書目志》所依據的“書目”暫認為即最初得自陳煥鳴的日本書肆書目(不早于1887年),或亦可聊備一說。

二

自第二講開始,狹間先生進入以梁啟超為中心的講授,講述以時序為先后。

第二講的講題是“身為康有為的弟子”,內容主要涉及梁氏早年所受的教育和學識(尤其是康門學術對他的影響),以及戊戌年逃亡和初到日本的情況。

狹間先生將康梁之間的師徒關系分為三個時期:1890—1898年,梁為名副其實的弟子;1899—1920年,梁對與康的思想分歧保持克制,仍聲稱為弟子,但在清室復辟問題上,與康“產生決定性對立”;1921—1927年,恢復師生關系,但保持距離。關于這一劃分,可再斟酌的是第二期,現在的劃分,時間相對較長,或可考慮劃成幾個段落,比如以民國成立為界劃為兩段。但這畢竟是枝節問題,可以提出討論的,還是第一期梁氏所受“康學”的具體內容。狹間先生似乎接受了梁啟超在《三十自述》里的說法,即從康所受者為“陸王心學”和“史學、西學”。但任公這一事后的回憶,是有問題的。

首當其沖的是,所謂“陸王心學”,究竟在康學和康門教育中處于什么樣位置的問題。任公在《三十自述》前一年,于《南海康先生傳》中,首揭乃師“獨好陸王”,正與其自述于康門所受為“陸王心學”相互為證。但在康氏眾多的著述中,其實少有特意表彰陸王心學者,關于宋明理學,康氏本不以為是孔教正宗,且于其中毋寧更重朱子。就康門教授而言,查康氏《長興學記》《桂學答問》《萬木草堂口說》等,以及戊戌時期梁氏的《讀書分月課程》《時務學堂日程》等,皆難見“獨好陸王”的所在。其他康氏及門弟子所記,如陸乃翔、陸敦骙之《南海先生傳(上)》、張伯楨《南海康先生傳》、盧湘父《萬木草堂回憶》等,也都難以落實康氏“獨好陸王”和草堂以“陸王心學”為主要教學內容之說。狹間先生在講授時曾言:“或許當時康有為已經了解到一些表彰陽明學在日本明治維新中所起到的推動作用的事情”,只是猜測,并無根據;但這里說到的日本的“陽明學”,或許正是梁啟超“陸王心學”說的由來。狹間先生曾有力作《關于梁啟超稱頌“王學”問題》,指出梁氏于《新民叢報》時期提倡王學,實受井上哲次郎《日本陽明學派之哲學》(1900)、《日本倫理匯編》(1901)的影響;而“陽明學”在當時的日本亦是“新學”,即明治三十年代出現的“國粹”思潮的一部分。所以,可以推論的是,萬木草堂和戊戌時期,康梁師徒似無從得知所謂“陽明學”推動明治維新的知識;這樣的知識,是梁啟超流亡日本后才得到的。而他對王學的認同和提倡,如同狹間先生所說,是在轉向“國家主義”后,借鑒作為國粹主義的日本“陽明學”的結果。其提出早年受教“陸王心學”和乃師“獨好陸王”的《三十自述》《南海康先生傳》,正是其轉向國家主義初期的作品。

其次,所謂“史學、西學”,亦當有具體的分析。在前述《長興》《桂學》及時務學堂諸學記、課程中,“史學”都在“經學”之次,所謂“史學大半在證經,亦經學也”,故“經學子學尤要” ;類如后來所謂“新史學”之對于“史學”的認識,實不在草堂、戊戌時期的論議之內。至于“西學”,則更是有限,此由康氏《長興學記》《桂學答問》中有關西學的內容及梁氏《西學書目表》《讀西學書法》可知。要言之,草堂、戊戌時期,梁任公所學所述,主要為中學之經、子學,其有限的“西學”(政學、公法學)亦是通過附著于其經、子論述——如《讀〈春秋〉界說》《讀〈孟子〉界說》——而得以表現,即以經學、子學附會西學、西理。由此,所謂“陸王心學”“史學、西學”,乃梁氏三十之年(1902)所看重的學問,而非草堂時期受之于康氏的課業。

雖然第二講的主要內容是梁啟超所接受的“康學”和西學,但狹間先生提示:本講最有價值的內容在“日本支持者”一節,所用文獻多不易看到。所謂“日本支持者”,指的是梁啟超到達日本初期即迅速進行的“求援”活動,在日本所引起的積極回應。狹間先生所列舉的文獻,一是作為個人的內藤湖南在《日本人》《萬朝報》等報刊上發表的聲援康梁變法事業及支持梁啟超對變法的解說的文章;二是作為團體的“東亞同文會”通過其機關報《東亞時論》所表現出的先揚后抑的態度:《東亞時論》在其創刊號(1898年12月10日)刊登了梁啟超的《上副島近衛兩公書》、康有為的《唇齒憂》和梁啟超的《論支那政變后之關系》,表明對康梁的支持態度;其第二號(1898 年12月25日),卷首即為譚嗣同的半身像和梁啟超的題詞“支那大俠瀏陽譚君遺象”,正文刊有康有為“哀譚京卿復生題其象”、唐才常“挽譚君聯”、梁啟超“亡友瀏陽譚遺象贊”、梁啟超的《政變始末》、逸史氏《清國殉難志士故譚嗣同君傳》、任公(梁啟超)的《橫濱清議報敘》等,其支持、贊助康梁的立場更加鮮明。但隨后“東亞同文會”出于日本與清廷關系的利益考慮,改變對康梁的態度,轉而支持將康有為等逐出日本,《東亞時論》亦改變方針,自第四號以后,不再刊登康梁的文章。而梁啟超也就不得不接受“受限制的逃亡者”的生活。還應說到的是,狹間先生的講授,在展示上述有關內藤湖南、《東亞時論》的珍貴文獻的同時,又特為聽眾圖示勾勒了日本“明治時期亞洲主義團體”的分立和演變的概況,這樣的知識同樣十分有益。

三

關于《清議報》時期的梁啟超,狹間先生選擇的是康梁關系這一視角,即由梁任公欲從康氏思想籠罩下“獨立”出來的掙扎和努力,以見任公思想的變化與進步。

狹間先生認為,初到日本的康、梁,在以爭取日本政界支持為目的的宣傳鼓動中就表現出“策略”上的細微差別。其用以說明的事例,是早期幾種《譚嗣同傳》之間的關系。經過仔細的比對和考索,狹間先生指出:政變后最先出的“譚嗣同傳”是《亞東時報》第四號(1898 年11月15日)刊載的逸史氏(山根虎之助)的《六士傳》;之后,在東京發行的報紙《日本》,于11 月27 日刊發《清國殉難六士傳》,并注明是對上海《亞東時報》刊文的“摘譯”;再后是在澳門出版的《知新報》,于第75冊(1898 年12月23日)上刊登的《清國殉難六士傳》,該傳注明“譯十一月二十七號日本東京報”,即為《日本》所刊之譯文。由此,則三傳實為同一文,然比對的結果是,作為康黨嫡系刊物的《知新報》,所載較其他二者多出所謂譚嗣同“絕筆”一節。“絕筆”內容為譚氏臨終前對康、梁的寄語,以表明死者與生者各自應分擔的責任。然而此“絕筆”卻是在康有為指導下所作的偽造,時間約在11 月下旬。更加微妙的是,此“絕筆”之為偽造,很快就由梁啟超予以證明,其發表于《清議報》第四冊(1899 年1 月22 日)的《譚嗣同傳》,并無“絕筆”的內容,因而也就實際上否認了“絕筆”的真實性。但任公之《譚嗣同傳》,仍用較多筆墨渲染傳主與康有為及作者本人的親密關系,這種“渲染”符合當時由康有為主導的游說活動的主旨,說明梁任公雖對乃師的一些做法并不認同,但仍不能違背其意志。

狹間先生對譚嗣同“烈士”形象的初塑過程作了清晰的梳理,令人信服。可以補充的是,對譚嗣同“烈士”形象的最早宣傳,或應推《國聞報》。該報于譚氏被捕后二日(農歷八月十二)即以“視死如歸”為題,予以報道:

有西人自北京來,傳述初六、七日中國朝局既變,即有某國駐京公使署中人,前往康氏弟子譚嗣同處,以外國使館可以設法保護之說諷之。譚嗣同曰:丈夫不作事則已,作事則磊磊落落,一死亦何足惜;且外國變法未有不流血者,中國以變法流血者,謂自譚嗣同始。即糾數十人謀大舉,事未作而被逮。聞中國國家擬即日正法,以儆效尤。

該報道似應是著名的“變法流血自嗣同始”(或亦是譚氏為康有為弟子說)的最早出處,而梁啟超本人則有可能是該說的最先傳布者。據北京大學楊琥教授的判斷,《國聞報》“視死如歸”文的作者為夏曾佑,而其消息的來源或得自梁啟超。其推斷的根據是,八月十一日(農歷),夏氏曾與逃亡中的梁啟超相見,并接受了梁氏委托當時保護他逃亡的鄭永昌轉交的信件;而隨后在十二日的《國聞報》上就刊發了“視死如歸”一文。

如果說梁任公所撰《譚嗣同傳》不收康有為指示偽造的“絕筆”,表明二人間存在著“不協調”,那么《清議報》的“改編”,則被視為梁啟超試圖脫離康有為思想影響的最初表現。狹間先生認為,康有為被勸離開日本(1899年3月22日),為梁啟超提供了思想自由的空間,受此影響,于是有《清議報》的“改編”:1899年4月10日出版的《清議報》第11冊,刊發了《本報改定章程告白》。“改編”后的《清議報》,最大的變化是新增了“政治學談”欄目,并即自第11 冊起連載吾妻兵治所譯伯倫知理的《國家論》。在狹間先生看來,“這是梁啟超與康有為的世界主義拉開距離,豎起國家主義旗幟的標識”。與此相應,自《清議報》第2冊開始連載的譚嗣同《仁學》,至第14冊也停止刊登。而由《仁學》刊載的一波三折透視梁啟超與康有為的關系,正是狹間先生講授的重點。

狹間先生注意到《清議報》刊載《仁學》的可怪之處:《清議報》“支那哲學”欄連載《仁學》,自第2冊始刊,至第100冊刊畢,為時近三年。但具體來說,第2 冊至第14冊(1899年1月2日至5月10日)陸續刊發全書的二分之一,然后中斷;第44 冊至第46冊(1900年5月9日至28日)又刊登了約為全書十分之一的部分,再次停刊;剩余的部分一次性刊于《清議報》的終刊號第100冊上(1901年12月21日)。狹間先生認為,《仁學》連載于第14 冊后的中斷,出于梁啟超的決定;第44至46冊的再度連載,發生在麥孟華等人擔當編輯的時候,而其再次中斷,最大的可能也是應時在夏威夷的梁啟超的要求,所以在考慮連載中斷的原因時,不必另作討論,可以忽略不計。而問題也就可以簡化為:為什么《仁學》在連載四個多月后一度中斷,時隔兩年半才再次把剩余的部分一次性全部發表?

其根本原因,在狹間先生看來,正如前所述,是梁啟超思想發生了由世界主義向國家主義的轉變。這一轉變,不僅使其與乃師拉開距離,也影響了以世界主義為基調的《仁學》的連載。用以說明的材料,其一是《清議報》第2冊所載梁撰《校刻瀏陽譚氏〈仁學〉序》中,原有譚氏“服膺南海之學”,其《仁學》之作“將以光大南海之宗旨”等字句,在三年后(1902)的《清議報全編》中,盡被刪去,或表示康梁關系的變化;其二是1900年4月29 日(光緒二十六年四月一日,亦即《清議報》二度連載《仁學》前十日),梁啟超致康有為信中對《仁學》的評價為:“復生《仁學》下篇……蕩決甚矣,惜少近今西哲之真理耳。”所謂“近今西哲之真理”,當即梁氏此時信奉的“國家主義”。

更能說明問題的是1901年10月(約《清議報》刊畢《仁學》前兩個月)國民報社刊行的《仁學》單行本。此單行本刊行前,曾于《清議報》第85 冊(1901年7月16 日)登載廣告,并稱其“寄售處在橫濱《清議報》館”,而該單行本所附《譚嗣同傳》,亦顯然是《清議報》所載梁撰《譚嗣同傳》的刪減版,故狹間先生似同意湯志鈞先生的意見,以為此單行本的發行實為梁啟超所為。而狹間先生的進一步研究包括:

第一,推測署名“四合主人”的《仁學》發行廣告(《清議報》第85冊)的作者,也可能是梁啟超(至少該廣告反映的思想與梁氏一致)。因為該廣告通過對《仁學》充分吸收泰西自然、人文和社會科學成果的高度肯定,把《仁學》從此前梁撰《〈仁學〉序》和《譚嗣同傳》所謂之“康學”附屬物這一定位中解放了出來;而把譚嗣同從康有為的影響中解放出來,正是梁啟超在思想上開始獨立于康有為的結果。該廣告還一改梁氏《譚嗣同傳》所謂《仁學》原稿藏于梁處的說法,聲稱另有來源(單行本恢復了此前《清議報》連載時有意刊落的部分),似乎在故意撇清與梁啟超的瓜葛。而與此相應,就有——

第二,梁啟超對《譚嗣同傳》的修改。單行本所附《譚嗣同傳》有意刪去了《清議報》載梁氏《譚嗣同傳》中有關康梁與譚氏關系的所有段落,并將原傳中梁氏所謂譚氏遺著“皆藏于余處”的說法,改為“君死后皆散逸”。凡此,其用意皆在與“廣告”保持一致:既脫去先前加于《仁學》上的康學外衣,又將梁啟超本人置之事外,這或許正是梁啟超于思想上(僅限于思想)與康有為“訣別”的一種特殊的表達方式。后來在《新民叢報》刊登的《仁學》單行本廣告,標明“橫濱《清議報》館印,東京《國民報》社再印”,任公所作“內介紹”,特別突出譚瀏陽的“至誠”精神,這些似乎都在交代《仁學》國民報社單行本的由來。狹間先生以為,梁啟超之所以策劃《仁學》單行本的印行,也是基于“誠”的心意。

最后再來說《清議報》第100冊一次刊完《仁學》剩余部分的問題。在狹間先生看來,在細心完成了《仁學》單行本的出版之后,梁啟超決定在《清議報》終刊號上完成《仁學》的刊載,就更多地帶有總結《清議報》并保持其前后一致的用意。梁任公在《清議報》一百冊“祝辭”中,列舉其曾登載的重要文章,《仁學》列為第一;而就任公本人而言,刊畢《仁學》,亦算部分兌現了對故友的“程嬰、杵臼”生死分任的承諾。

其實,《清議報》時期的康梁關系,并不是一個新鮮話題,但能夠揭示出“康梁關系演變的背后,還有另外一層圍繞譚嗣同的糾葛”,確需有洞幽燭微的功力。狹間先生通過層層剖析圍繞《譚嗣同傳》撰述和《仁學》刊布的種種糾葛,為我們展示了《清議報》時期康梁關系之細致、生動而又復雜的面貌,堪稱力作。狹間先生曾說,他對這一問題的研究費時最長,問題終于得以解決后,極為高興。言談中飽含對研究工作甘苦的深切體味。

雖然,有關《仁學》單行本的問題,我仍有未解的疑惑。當時只是一些有待核實的想法,沒有當面請教,現在借機寫在這里,以求教于先生。

首先,《仁學》單行本刊行前后,所謂改良與革命的陣營分野尚處于“過渡”時期,兩派之間并無森嚴的界限,梁任公本人就依違其間,左右逢源。因此,當時一些原屬康門的激進青年學生,即借助《清議報》的影響和發行渠道,從事著革命鼓吹。鄭貫一等人辦《開智錄》如此,秦力山等人辦《國民報》亦是如此。所以就有:《清議報》自第70冊(1901年2月19日)迄第80冊(1901年5月28日)連續刊登《國民報告白》,預告其出版宗旨及征訂事;《國民報》6月10日出版第一期,《清議報》第81冊(1901年6月7日)至第85冊(1901年7月16日)“本館發售及代售各書報價目”欄中,《國民報》已赫然在列;《清議報》第85冊還刊有前文所謂“新刻譚壯飛先生《仁學》全書出售”的廣告。但這里想說明的是,盡管《清議報》與《國民報》有如此多的關聯,也不能僅憑此即斷言,《仁學》單行本是雙方合作或梁任公本人借助《國民報》的結果。就當時的情況言,以秦力山為首的《國民報》中人,與康梁等保持著一種若即若離、離多于即的關系,他們與《清議報》的關系,如同《開智錄》,更多的是利用而非合作。

其次, 繼《清議報》第85冊之后,《國民報》第四期(1901年8月10日)亦刊載“新刻譚壯飛先生《仁學》全書出售”的廣告。較之前者,《國民報》廣告有個別字句的修改,其中最值得注意者,是刪去了“寄售處在橫濱《清議報》館”一句,似欲割斷《仁學》單行本與《清議報》的關聯。若循此思路推測,則兩則廣告之間或《國民報》第四期之前,或有影響兩報關系的事件發生。

再次,《國民報》第三期(1901年7月10日)連載的《中國滅亡論》(秦力山)中,有“夭姬侍宴,眾仙同日詠霓裳;稚子候門,同作天涯淪落客”語,被認為是譏諷梁啟超的“名句”,而《國民報》第四期,則于“來文”欄刊發章太炎《正仇滿論》,指名批評梁啟超《積弱溯源論》中為清廷辯護的言論。該文后有“本社附志”,云:

右稿為內地某君寄來。先以駁斥一人之言,與本報成例微有不合,原擬不登。繼觀撰者持論至公,悉中于理,且并非駁擊梁君一人,所關亦極大矣。急付梨棗,以餉國民。使大義曉然于天下,還以質之梁君可也。

上文顯示的是不惜與梁氏決裂的態度。由此,再與秦力山等人為“自立軍”失敗找梁啟超“算帳”一事相聯系,則很可能在約七月間,《清議報》與《國民報》中人有過激烈沖突,并導致雙方的分手。

第四,依上述推測,則《仁學》單行本(《國民報》社本)所附《譚嗣同傳》,完全刪去有關康梁的內容,也就可以理解了。而其他各類不同版本的梁啟超著《譚嗣同傳》,均同于《清議報》本,即均未對有關康梁的內容作出修改,也就可以有順理成章的解釋:《國民報》社本譚傳,本非梁任公所為。《國民報》社本《仁學》所附《譚嗣同傳》,在刪去康梁的同時,也刪去了有關袁世凱的內容,其原因尚沒有合理的解釋;但在其之后的《清議報全編》本《譚嗣同傳》,有兩處修訂卻耐人尋味:一是于“至初五日,袁復召見”后,加“聞亦奉有密詔云”一句;二是于列舉譚氏遺著時,于“《遠遺堂集外文》一卷”后,增加“《剳記》一卷”。前者意在加強對袁氏的敘述,后者則新增了藏于梁啟超處的譚氏遺著的種類,這些為數不多的修改,似皆為針對《仁學》單行本《譚嗣同傳》的回應。

最后,說到《仁學》在《清議報》上刊而停、停而刊的幾度反復,其原因仍不離梁任公對《仁學》的評價,“復生《仁學》下篇……蕩決甚矣,惜少近今西哲之真理耳”。所謂“蕩決甚矣”,應指下篇那些激烈批判傳統綱常倫理和揭露清朝殘暴統治的言辭,亦即康有為禁止《清議報》刊登的那類內容;而所謂“近今西哲之真理”,則如前述,應為“國家思想”,亦即其時梁啟超新服膺和宣傳的“主義”。所以,《仁學》的第一次停刊(上篇接近刊完),可以是康梁“合謀”的結果:既滿足康氏的要求,又符合任公的新認識;第二次停刊,則可能更多來自康氏的干涉,因為所刊發者多為“蕩決”的內容;而最終的一次性刊畢,雖然可能有《國民報》本的刺激,但主要原因還是如狹間先生所說,乃是梁啟超于思想上與康有為“訣別”的一種宣示:不再在“蕩決”類問題上向乃師妥協。而對于與國家思想相對立的“世界主義”的批評,則見于發表于同期《清議報》上的《南海康先生傳》。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司