- +1

筆談張泰榮︱成夢溪:從“鄉下人”到慈善人

談一談張泰榮如何從普通的鄉間人漸行成為慈善人的過程吧。人的一生,際遇極多,每個人的順勢而為抑或背道而馳,就構成了紛繁復雜的歷史。張泰榮是位小人物,但卻與博大的慈善事業結合在了一起,為之奉獻一生,這其中的機緣、挑戰,便值得深究一番。

張泰榮于奉化高小畢業后曾擔任鄉村小學教師,自覺仍須深造,遂于1922年報名上海惠靈專修學校,學習一個半月的英語。后至寧波斐迪中學就讀初中,歷時一年畢業,獲得初中文憑。由于生計原因,繼續回鄉擔任小學教師,期間曾不斷到寧波或上海尋找新的職業道路。他曾參加過商務印書館的招聘考試,關心過中華書局和上海郵局的招考,甚至一度考慮是否要到廣州謀出路,但都未成功。在擔任教師期間,他利用閑暇收集信息,寫成短文投給四明報館,并且成為該報館的正式訪事(“以木字為號”),還參加了奉化的新青年團體——“剡社”,成為剡社松林區分社正式委員。但這些似乎都不是張泰榮想要投身的事業,從舞象之年到弱冠之年,他始終在不斷的嘗試中尋尋覓覓,希望找到符合內心期許的未來道路,盡管他自己并不知曉那將是什么。

張泰榮后來堅定地走上慈善道路,并以之為畢生奮斗的事業,是有特殊機緣的。19歲那年他失去了母親,這對他而言,無疑是一個重大的打擊。《日記》中時常出現他對母親的追憶與感觸:“及于去歲元旦,尚憶與慈母圍坐日下,觀其談笑自若,怡容或掬,一家團圓,暢敘幽情,人生樂事莫斯如甚。不意勝會不長,樂趣難常,今則母顏奚在?慈愛者誰?寂寂吾身,較之夙昔,其尚可同日而語耶!”(1922年正月初一)他是如此懷念母親,時常夢之思之,心有戚戚。這種苦悶孤獨之感,使他在遇見那些比他更可憐、更孤獨無助的孤兒之時,責任感與道義感油然而生。

而這種責任感與道義感由朦朧變為清晰,則源于他失去了一位好友。該友人名為胡友柏,幼失怙恃,但天資聰穎,與張泰榮同樣曾為小學教師,因志趣相投而甚為交心。此后,胡友柏進入寧波浸會中學讀書,張泰榮進入斐迪中學,時常鴻雁往來交流學習。兩人畢業之后,張泰榮仍回奉化,胡友柏則考上了郵務生,進入溫州郵局工作,前景十分明朗。然世事無常,就是這樣一位天資聰穎的青年,“因邪病而至于發癲了”,不得不退職返鄉。由于胡是孤兒,失去工作之后便無處可依,只好寄住在奉化青蓮寺。張泰榮得知消息之后自然十分感傷,緊忙與友人一同為其奔走籌款醫治。但籌款尚未完成,胡友柏便在寺中懸梁自盡。此事對青年張泰榮打擊甚大,好友的乍然離世,使得他堅定了偶然在心中浮現的想法,即創辦孤兒院。

張泰榮是一位很有行動力與執行力的青年。他首先通過詢問友人、剡社同志及縣會人士,獲得了普遍的贊同。隨后便去尋求奉化名望人士的支持,以組成發起人團體。張泰榮想到了地方耆老莊崧甫。21歲那年(1923年),張泰榮在小叔的介紹下與地方耆老莊崧甫相識,第一次見面即印象甚佳:“將小叔寄來薦生意的信面交莊崧甫先生。莊翁甚謙遜,允我寫信各處及報館推薦,有所得即當告我,莊翁誠忠厚有心人矣。”孤兒院之事獲得了莊崧甫的大力支持,并愿意出面向蔣介石、王正廷及其他政商界巨擘接洽,加上張泰榮聯系的另一位奉化耆老孫表卿表示愿意加入,如此一來,奉化孤兒院便可呼之欲出了。

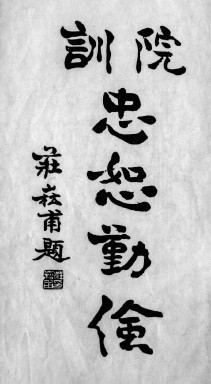

1925年,張泰榮正式開始籌劃設立孤兒院,與莊崧甫、孫表卿、嚴竹書等地方眾人聯合發起。1927年奉化孤兒院正式成立。張泰榮初任孤兒院募捐主任,后兼任院務主任,負經濟、總務、教育之責。他歷年數次赴上海、南京、杭州、寧波等地,向各界人士(主要為奉化籍工商界人士與政軍界要員)勸募,察看獲捐山地;平日里則幾乎每天下鄉,請鄉間熱心人士解囊。在他和孤兒院同事的努力下,至1936年募集基金逾10萬元,捐助、購置水田500余畝,先后辦起藤器工場、農場等機構。

從進入孤兒院工作開始,張泰榮一直肩負募捐重任。他十分清楚募捐一事,最重要卻也最辛苦,沒有出眾的口才、謙卑的態度、堅韌的毅力,殊難維持。張泰榮一干就是20多年,稱得上是一位名副其實的“募捐專家”。他經手款項無數,但始終克勤克儉、潔身自愛,雖“備嘗辛酸,尤遭社會上一部分之不諒,福利事業不易做得”,但仍堅苦支持,未曾有半點退縮。1937年以后,戰事連連,社會失序。奉化孤兒院磨難不斷,外捐不繼,糧荒嚴重,全院師生職工200余人身陷險境,另還有汪偽縣政府兩度脅迫孤兒院回城參與偽機構。作為戰時孤兒院的實際領導人,張泰榮頂住壓力,緊縮開支,生產自救,并“多方避免得脫”(《奉化孤兒院部分會議記錄》),拒絕了偽政府的要求。1943年他還冒險去“孤島”上海募捐,總共募得了60余萬元,成功幫助孤兒院渡過難關。及至新中國成立,奉化孤兒院被政府接收。但新政甫定,政府仍循前例,孤兒院依舊須自行籌款經營。此時,原先上海、寧波的商人均已無力繼續捐助,張泰榮積極尋找新的出路,在政府倡導轉向工業的背景下,興辦精洗工廠以支持孤兒院費用。直到1952年,奉化孤兒院與奉化救濟院、鄞縣恤孤院、寧海育嬰所合并為奉化縣人民生產救濟院,完全由政府支持。張泰榮本人則于1954年離職退休。

普通的鄉間人張泰榮,少年時期在鄉間摸爬滾打,一度沉溺于無數支流之中,想要跳出困境卻屢屢失敗。但事情往往沒有那么直來直去,失敗的過程之中,也常常蘊含著未來成功的契機。奉化孤兒院之成立,張泰榮自身的毅力與努力,是條件之一。而另一方面,孤兒院創辦也離不開地方精英的鼎力支持。帝制時期的地方士紳往往熱心慈善等公共事務,維護社會秩序的穩定。進入民國,作為一個群體的士紳面臨崩解,但是諸如莊崧甫、孫表卿等地方精英仍然不失遺風,肩負起傳統士紳應有的職責。

經過種種機緣與挑戰,張泰榮最終投身慈善事業,也因此由鄉間人變成了足以令后人紀念的慈善人。他出身清貧,卻以撫育幼孤為己任;他身處鄉野,卻以行善積德為執業。若是當初,他一動不動地待在荒蕪的理想的山峰,而沒有到繁茂的實踐的山谷中去,便永不能體會將一生奉獻給熱心有所施展、教育有所付梓、生計得以維持的慈善事業,是如何的滋味。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司