- +1

燈泡、玩具、塑料袋.....守護海岸線,他們在海邊撿垃圾

澎湃新聞記者 錢成熙

七月底,臺風“煙花”過后,地處黃浦江、長江和東海三水交匯處的上海濱江森林公園一片狼藉。大量垃圾被沖上了親水平臺,潮水退后,公園2公里長的岸堤成了垃圾場。據媒體報道,事后的凈灘行動中總共清理出了15噸垃圾,裝滿了近1500個蛇皮袋。

“煙花”過后,濱江森林公園滿目垃圾 濱江森林公園 圖

這件事被媒體廣泛報道后,海洋垃圾走進大眾視線。許多人還不知道的是,我們賴以生存的海洋,實際上早就是一個巨大的垃圾場。塑料袋、氣球、浮標、繩子、醫療廢棄物、玻璃瓶、塑料瓶、打火機……這些日常用品中有許多最終歸宿便是大海。海上也漂浮著數個巨大的“垃圾島”,比如美國附近的“太平洋垃圾帶”,規模就有三個法國那么大。

今年夏天,中國生物多樣性保護與綠色發展基金會發布的最新數據顯示,光是塑料垃圾,每年就有多達1200萬噸流入海洋,而這個數字預計到2040年還將增加兩倍。

這么多的垃圾,在潮水的助力下,部分便會堆積在海灘上和礁石之間,此外,許多游客隨手丟棄的垃圾也是海灘垃圾的一部分。這次“煙花”后被沖上濱江森林公園親水平臺的垃圾,只是恰巧在風力和潮水作用下,顯示出的冰山一角。

那沒有臺風的時候,上海的海岸線上垃圾狀況如何?澎湃新聞記者找到“仁渡海洋”的兩位負責人聊了聊。作為中國內地唯一專注于海洋垃圾議題的公益機構,仁渡海洋從2007年便開始組織上海的凈灘行動。2015年開始,仁渡海洋在國內推廣由美國海洋保育協會發起的“國際凈灘清潔”活動,截至今年9月第三周,共有5464人參加了仁渡海洋和其伙伴機構組織的凈灘行動,清理垃圾超過12噸。可以說,他們對這座國際大都市的海灘非常熟悉。

仁渡海洋的研究員張堅強告訴記者,他之所以會關注到海洋垃圾,是因為他在讀海島植被的研究生時,去漳州附近海邊的紅樹林采樣時,發現那里的紅樹林長勢很差,因為海灘上全是垃圾。“垃圾覆蓋導致紅樹林的根系無法呼吸,而且紅樹林胎生繁殖的,它的小苗需要落到土地上成長,但如果沒有土地,小苗便無法生長。此外,紅樹林下那些本來與它共生的一些低等生物,也因為垃圾而無法存活,這也使得紅樹林很難形成一個完整的生態系統。”

漳州九龍江 紅樹林下堆滿了垃圾 仁渡海洋 圖

海洋垃圾的泛濫,不僅讓海洋生物深受其害,也影響著海岸上的居民。多年來,仁渡組織了多次凈灘活動,一次凈灘活動需要數個小時,除了撿垃圾和做記錄,結束時,他們還給垃圾稱重、清運并分類。為了環保,仁渡海洋特別制作了編織袋作為垃圾袋,結實,口子大,方便搜集垃圾,還可以反復清洗使用。

仁渡海洋的工作人員和志愿者在凈灘活動中 仁渡海洋 圖

在上海凈灘,他們主要會去崇明島、南匯的風車灣、蘆潮港以及奉賢這幾個地方。與許多地方的海岸不同,上海的海岸絕大部分不是旅游景點,而是用水泥砌成的防浪堤,在雨天還容易打滑。不過,這并不意味著這里沒有游客垃圾。有時,經過下到岸邊的樓梯時,樓梯兩邊可能就布滿了垃圾,一望而知就是游客留下的。

負責項目,經常在一線帶領凈灘活動的渡子藤拿出了一把他們在不久前撿到的一把塑料小鏟子,猜測是孩子們挖沙后丟棄在海邊的。“雖然不是旅游的好地方,但還是有許多游客會光顧那里,并丟下很多垃圾”,她無奈地笑說。

張堅強在旁邊補充說,有一次他們去撿垃圾,發現就在那些成堆的垃圾中,有一個人架了一個燒烤架在燒烤。看到對方,雙方的表情都很茫然。“我們撿垃圾時,確實也撿到過幾次燒烤架的。”此外,附近的居民還有可能將生活垃圾丟棄在岸邊。

為了弄清楚全國的海岸線上到底有多少垃圾,2014年,仁渡海洋發起了“守護海岸線”項目,通過一套科學的垃圾分類和記錄方法,在全國沿岸設置了數十個海岸垃圾監測點,每逢單數月的4號到17號,都會與當地的伙伴機構合作,統一執行海岸垃圾監測,統計垃圾分區域的密度、材質、種類、數量等情況,并出具報告,逐漸描繪出中國海岸垃圾污染的真實版圖。

與合作伙伴機構一同守護中國海岸線 錢成熙 圖

這并不是件容易的事,監測點分布不均,比如今年仁渡海洋在廣東有二十幾個監測點,與此同時江蘇只有兩個。其次,尋找數據差異,分析產生差異的因素,也是一個較為艱難的過程。

剛剛出爐的2021年9月的部分報告內容 仁渡海洋 圖

在上海,仁渡海洋設置了三個監測點。數據顯示,上海的海岸垃圾和全國一樣,以塑料為主,不過,上海的塑料海岸垃圾在全國的監測點中是最多的,占比大概超過90%,其中最多的是泡沫塑料類。

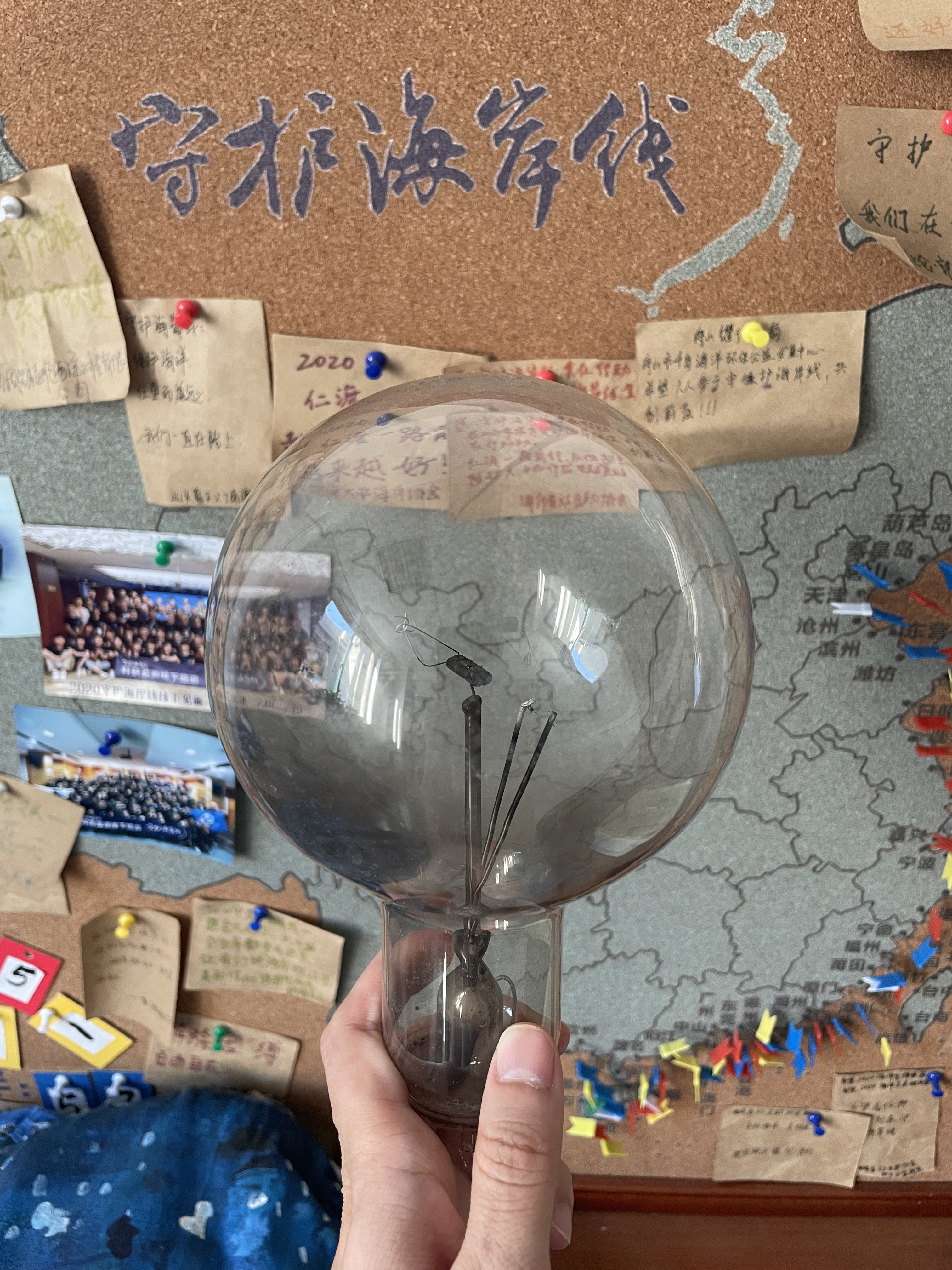

在實踐中,凈灘者們撿到過千奇百怪的東西:玩具、打火機、車前燈、風扇葉片……渡子藤告訴記者,她第一次去上海海邊撿垃圾,就見到了一個廢棄的床墊,非常夸張地橫陳在海灘上。許多垃圾都被收藏到了仁渡的辦公室。他們撿到過完整的透亮的燈泡,仿佛擦一擦就能帶回家使用。渡子藤回憶說,遠遠就能看見它們在海灘上閃光。張堅強告訴我,這些燈泡很可能是漁民夜間捕魚用剩的。

海灘上撿到過完整的燈泡 錢成熙 圖

還有一個輸液瓶,瓶身上嚴絲合縫地套著一卷用剩的透明膠帶,已經很難知道這卷膠帶是在水流中碰巧套上去的,還是被人為套上的。渡子藤說,如果是前者,那說明垃圾的纏繞經常發生。

渡子藤的“寶貝”中,還包括一大袋塑料微粒,塑料制品進入水域后,隨著時間推移,會被分解成小顆粒,還有一些塑料微粒,比如清潔護理用品和化妝品中所含的,也會被直接排入到海中。它們會被海洋生物和水鳥誤食,還會變成更小的,人的肉眼看不見的納米塑料。

部分塑料微粒被做成了“紙杯蛋糕” 仁渡海洋 圖

中科院煙臺海岸帶研究所的一項調查顯示,在20多種經濟價值較高的常見魚類采樣中,90%的魚類樣本中都發現了塑料微粒。更糟糕的是,在2018年歐洲消化醫學會腸胃病學學術會議上,奧地利維也納醫科大學的菲利普·施瓦布爾等人報告,在人類的糞便樣品中首次發現微塑料。證明隨著食物鏈層層傳遞,它們最終進入了人類食物鏈。

除了這些自然分解的塑料微粒,有幾次,志愿者們還在海灘上遇見過一大片一大片的塑料微粒,多到鏟子都不用,可以用手直接捧起來。渡子藤推斷,這大概是哪里的塑料原材料發生了泄漏,因為附近也有工廠的包裝袋。根據包裝袋判斷,她們甚至搜集到過遠來自馬來西亞的泄露塑料材料。

為了讓大家可以直觀地看到海洋垃圾對海洋的污染,仁渡海洋設計了一個“海洋垃圾標本集”,他們將清洗過的廢棄漁網作為“畫框”,將挑選出來的一些色彩鮮艷的垃圾,用棉線掛上去,頗有視覺沖擊,“也很環保”。

“海洋垃圾標本集”上什么都有 圖 錢成熙

另一個項目,名叫“海味食堂”,不是真的海鮮,而是用海洋垃圾DIY成一些美食,讓收集和展示垃圾的過程變得更有趣,比如,他們用浮標串起了一個“糖葫蘆”。

用海灘垃圾做成了“紅燒牛肉面” 仁渡海洋 圖

正如這些小小的趣味環節所展現的,仁渡海洋希望用凈灘行動來減少入海垃圾以外,也在這一過程中做一些環境倡導,這樣,“守護海岸線”的觀測成果也可以為公眾所用,繼而推動政策——如限塑令,或是對漁業垃圾的管理。

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司