- +1

八旬老漢免費讓人搭車出車禍,判賠13萬是在傷害好人

文| 柳宇霆

這又是一個好人很受傷的故事。

近日,寧波奉化區的八旬老漢劉某騎電動三輪車讓人免費搭乘,未料發生事故,導致搭乘者小范十級傷殘,劉某被訴至法院遭索賠20萬余元。法院依據民法典新增條款“好意同乘”,酌定減輕被告30%的賠償責任,依法判決老漢擔責七成,賠償13萬余元。

據報道,老漢劉某常常開著自己的電動三輪車,穿梭在大街小巷回收廢品。一次,他到小范家回收廢品,順道開車帶小范去工廠上班。因為駕車速度較快,在行駛至一岔口處右轉彎時,車子右后輪碾壓到綠化壇邊沿導致車輛側翻,劉某被甩出去只受輕微傷,但小范被壓在車下腿部嚴重受傷,導致右踝關節功能部分喪失,達到傷殘十級標準,他將劉某訴至法院,要求賠償。法院要求劉某擔責七成,引發諸多質疑,很多人認為這對好心的劉某不公平。

應該說,當地法院在雙方法律關系的認定上并無問題。劉某無償搭載小范,在雙方之間形成了“好意同乘”關系。這種“無償”的幫助關系,雖然與“有償”的客運關系在本質上截然不同,但根據《道路交通安全法》等法律規定,供乘的駕駛員仍應承擔保障同乘者人身安全的義務,而同乘者也不因其無償搭乘的行為失去法律保護。

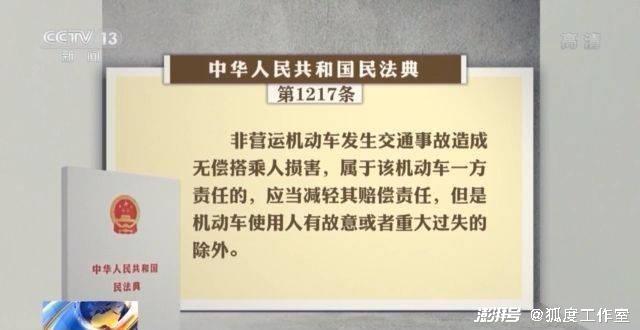

不過,考慮到駕駛員“好意供乘”,也為鼓勵助人為樂,我國在民事立法上設定了“減責”條款。根據《民法典》規定,“非營運機動車發生交通事故造成無償搭乘人損害,屬于該機動車一方責任的,應當減輕其賠償責任,但是機動車使用人有故意或者重大過失的除外。”具體到這起案件,劉某駕駛過程中的確存在駕車速度較快的過錯,應當承擔侵權責任,考慮到其并無“故意”或“重大過失”,法院判定減輕責任并無不妥。

只是,經歷了一番“減責”操作之后,劉某還須承擔70%的賠償責任,賠償達13萬余元,這個聲稱有所“照顧”的結果,還是讓人感到有些離譜。

好人得好報,是最基本的文明邏輯。審視我國民事立法,一個很大的亮點,就是設置“好人條款”。在《民法典》中,除了“好意同乘”規定,“因自愿實施緊急救助行為造成受助人損害的,救助人不承擔民事責任”“因保護他人民事權益使自己受到損害的,由侵權人承擔民事責任,受益人可以給予適當補償”等條款,也都體現了鼓勵助人為樂、弘揚社會風氣、為做好事者“撐腰”的立法精神。

回到這起案件,劉某免費搭乘小范,本是不折不扣的好人好事,可一旦出事,即承擔了大部分的法律責任,經濟賠償達十余萬元,這樣“動輒得咎”的責任分配,如此沉重的幫人代價,很容易讓當事人為當初的選擇感到懊悔,也讓更多的公眾為之寒心。如果司法判決讓供乘者不堪重負,就偏離了立法鼓勵助人為樂、弘揚社會正氣的方向。

誠然,無論是有償營運還是好意同乘中,駕駛員都有保障乘客安全的義務,但基于“有償”和“無償”的前提,以及法律關系性質的不同,這種義務的實際輕重還是不一樣的。對于好意同乘,立法上僅追究“故意”或“重大過失”,即是如此。反映在法律責任的分配上,對于供乘的助人為樂者,也應有更合理的“減責”保護。

老實說,對于劉某來說,目前這個法院判賠比例,著實是不堪承受之重。一個80歲的老人,本來是子孫繞膝,坐享清福的時候,如果經濟條件尚可,也不會成天開著一個三輪車到處收廢品,如此操勞度日。因為偶爾好心辦了壞事,一下子賠償別人13萬余元,掏空了“老本兒”恐怕都不夠,即便勉強賠了錢,晚年生活如何保障,也都是很大的問題。

一個文明的社會,要想公民挺身而出,做出善人善舉,光有說教還不夠,還得解除他們的“后顧之憂”,避免流汗流血又流淚的尷尬現象發生。立法上鼓勵助人為樂,固然是好事,但司法實踐還得跟上,合理判定擔責比例,不能辜負了立法美意,也寒了好人的一片熱心。

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司