- +1

地方的真實與想象:一周城市生活

地方是流動的。人們在地方之上流動、遷徙,構成關于地方的真實與想象的共同體。本周我們將回顧舞蹈組織二高表演EDPG在深圳華·美術館參與的“日常生活實踐”項目,通過有“家味”的實體物件在劇場構建流動的家園,關注中國流動的年輕人和鄉(xiāng)愁的移動。主題推薦部分將圍繞“地方的流動性”這一主題,推薦給讀者一系列活動和展覽。

其中,寫作者Ag的兩本小說《上海地理注疏》和《深淵模擬器》圍繞“空間/地點”,在真實與虛構之間探問“我在哪里”;戴陳連的劇場工作坊以上海市中心的歷史街道為題開展城市劇場計劃,挖掘關于城市的共同記憶和居民的個人愿望;藝術家李丹以2002年春天北京的一場沙塵暴為背景,探索沙塵暴揭示出的種種地理想象和時空圖景;藝術家何穎宜的展覽“四惠”與北京地名同名,試圖在想象的景觀中捕捉個人的軌跡;展覽“街角巧現(xiàn)”借用了考現(xiàn)學作為觀察手法,觀察和記錄疫情“新常態(tài)”下城市變化的痕跡。

(本期主持:Jady Liu)

近期回顧

“流動的口述會,找點似曾相識的鄉(xiāng)愁”

本次受華·美術館邀約參與日常生活實踐項目,播映我的作品《恭喜發(fā)財N+》,并由此延伸出以“流動的年輕人與情感,流動的城市與家”為題的工作坊,對我來說是一次更好了解深圳以及深二代的契機,也是一次深入“恭喜發(fā)財”系列研究的過程。

這些年,我與團隊組建了一個創(chuàng)作小組開展“恭喜發(fā)財”系列研究與創(chuàng)作,關注流動性,關注新城市移民的鄉(xiāng)愁。創(chuàng)作小組成員來自不同城市,在整個創(chuàng)作過程中,這個“鄉(xiāng)愁的想象共同體”各自勾勒生命與生活流動的軌跡,試圖尋找在地理位置或時間節(jié)點上有過的交集,或是“似曾相識”的感覺。

這次在華·美術館的工作坊,有7位來自深圳的年輕人參加,在短短兩日時間里組成了迷你創(chuàng)作小組,由網絡會議的相聚開始,聊自己的家鄉(xiāng)以及現(xiàn)在所居住的城市,聊流動過的地方,或是“精神哪里人”,整理自己的手機相冊、網絡硬盤或是電腦,帶著特殊意義的物件或服裝來到現(xiàn)場,口述自己的個人故事。最后在每個人的口述里找到合適的文本,以及恰當的物件、衣服、影像與照片進行了一次結構性即興表演。

二高與張典凌從身體開始,與大家建立第一次面對面的朋友關系

雖然整個過程在時間上很緊湊,但每個參與者似乎都愿意“傾囊相授”。她們大多數是深二代,爸媽從湖南、湖北、河南等地遷徙到深圳,“你是哪里人”也同樣是從小困擾著她們的共同問題,但當她們因為上學、工作離開深圳之后,距離的產生也快速加強了她們對自己是“深圳人”的身份認同。這種類似的流動經歷以及身份認同的變化其實就是我們一直找尋的“似曾相識”的感覺,就像廣東陽江出生的我,在東南亞的一些國家總能找到相似的食物與味道,甚至一些民俗活動,服飾或是建筑。

流動的口述會,每個人的故事各不相同,但卻似曾相識

參與者櫻穿著媽媽的睡袍進行創(chuàng)作訓練

參與者戴戴與糯米在創(chuàng)作訓練里“現(xiàn)場直播拍賣”自己的第一個書包

參與者July分享日常記錄的家庭與故鄉(xiāng)的影像

當然,最讓我動容的總是日常生活中需要去重新觀察與注視的事物,比如陪伴著參與者櫻漂洋過海的媽媽的睡袍,參與者July記錄下爺爺奶奶家里的影像(那些掛在墻上幾十年的“垃圾”物品),參與者戴戴兒時記憶里過年過節(jié)要用力咬一口的塑料橘子,以及爺爺奶奶突然拿出來的,屬于參與者糯米上小學的第一個書包。這些日常生活物件以及每個人的身體,就是流動性與鄉(xiāng)愁最好的檔案庫,充斥著每個年輕人與各自家庭成員流動的情感,記錄著流動的軌跡。

以前總覺得藝術像天上的星星,為了得到它,創(chuàng)作就像一個模仿星星的鉆石。然后慢慢發(fā)現(xiàn)鉆石這個東西高高在上,并不是大部分觀眾所需要的。于是,我更希望自己做的事情像是玻璃,每個人都可以拿在手上,在泥土中戲玩,也可以放在桌子上擺放。輕便,簡易,生活,非常個人。

(文/二高,編舞、舞者;本文圖片由華·美術館提供)

本周主題推薦

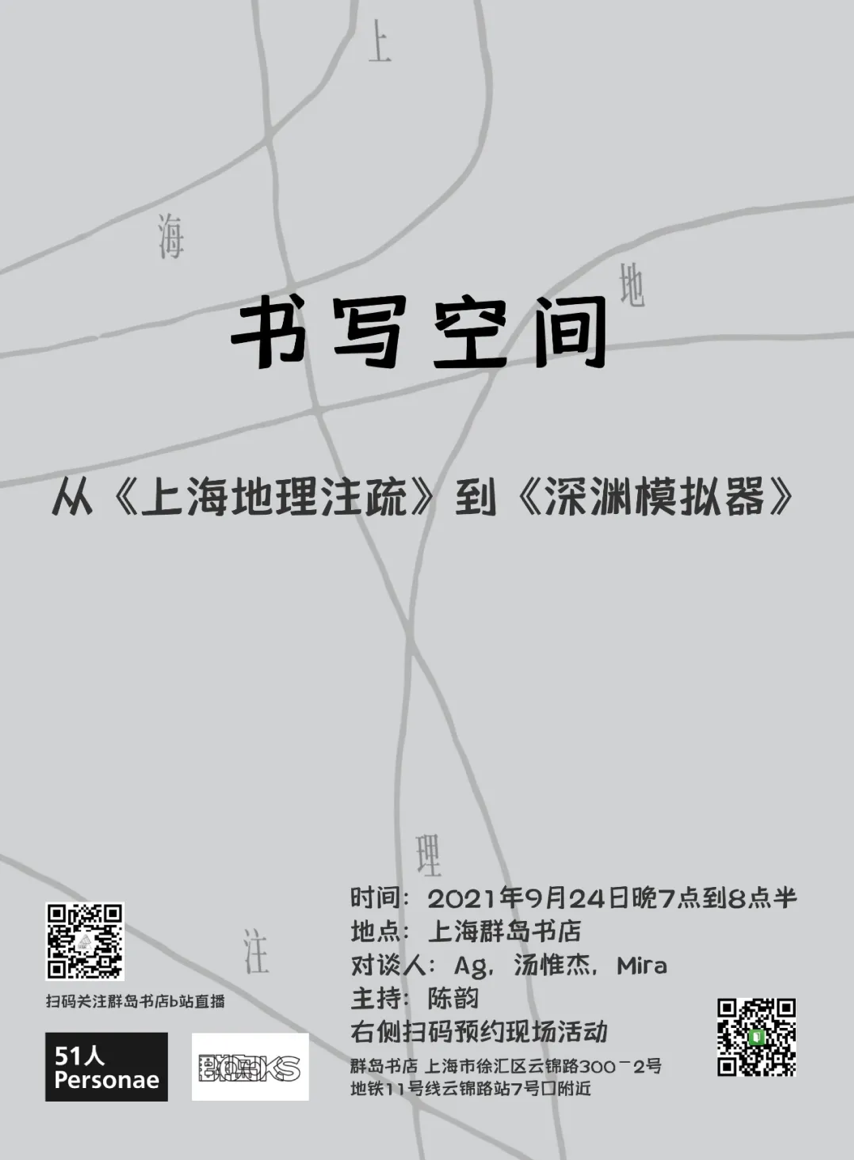

上海·講座|書寫空間:從《上海地理注疏》到《深淵模擬器》

Ag的兩本小說《上海地理注疏》和《深淵模擬器》都圍繞“空間/地點”展開。《注疏》描繪的是那些“看似”在上海這座城市里真實存在的空間,而《深淵》則是構建了一套純虛構、架空的賽博空間,后者作為一本書/一場游戲的根本性發(fā)問是:“我在哪里?”

詳情請關注

51人微信公眾號

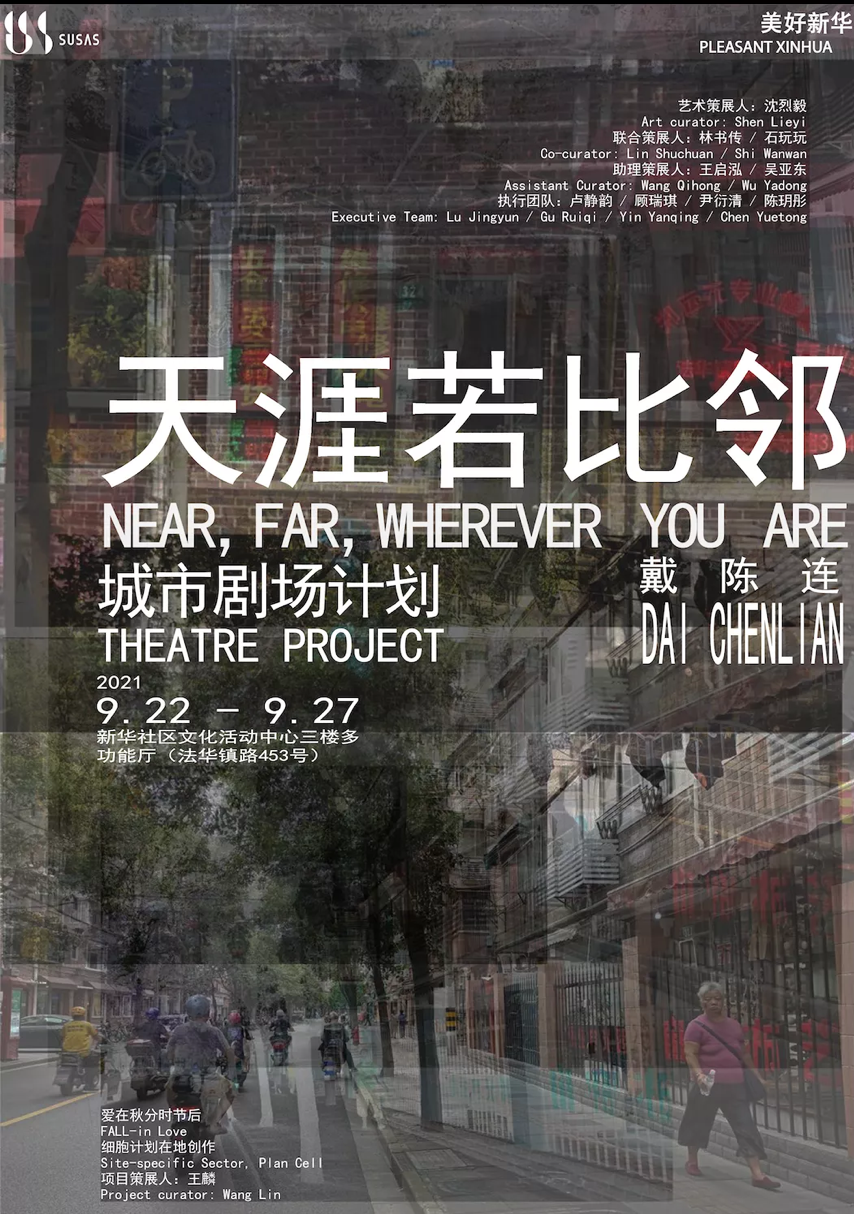

上海·招募|戴陳連 劇場工作坊招募(上海新華社區(qū))

城市發(fā)展的面貌和人有著密切的聯(lián)系,與人或事產生關系的一切都可能成為劇場,那么我們用城市劇場來定義這次項目的主題,它代表了人與環(huán)境和諧共存的關系。

詳情請關注

瘋劇場微信公眾號

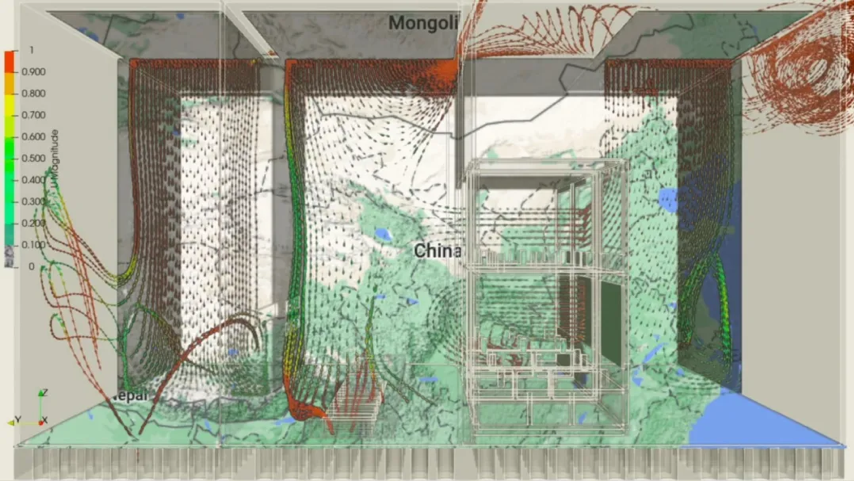

北京·講座丨“沙的政治”

展覽“請再看一遍”探討天氣和沙塵相關話語的變遷,以及它們串聯(lián)起的地理想象圖景。9月25日,藝術家還將在一場公開分享會中與觀眾討論其項目創(chuàng)作的社會語境,聚焦“有用物和無用物”以及作為地理噪音意義上的沙,并從計算機圖形學角度討論噪音與模擬。

時間:2021年9月25日,14:00

地點:緩存空間(北京市朝陽區(qū)酒仙橋路4號798藝術區(qū)七星東街料閣子11號)

詳情請關注

北京德國文化中心歌德學院微信公眾號

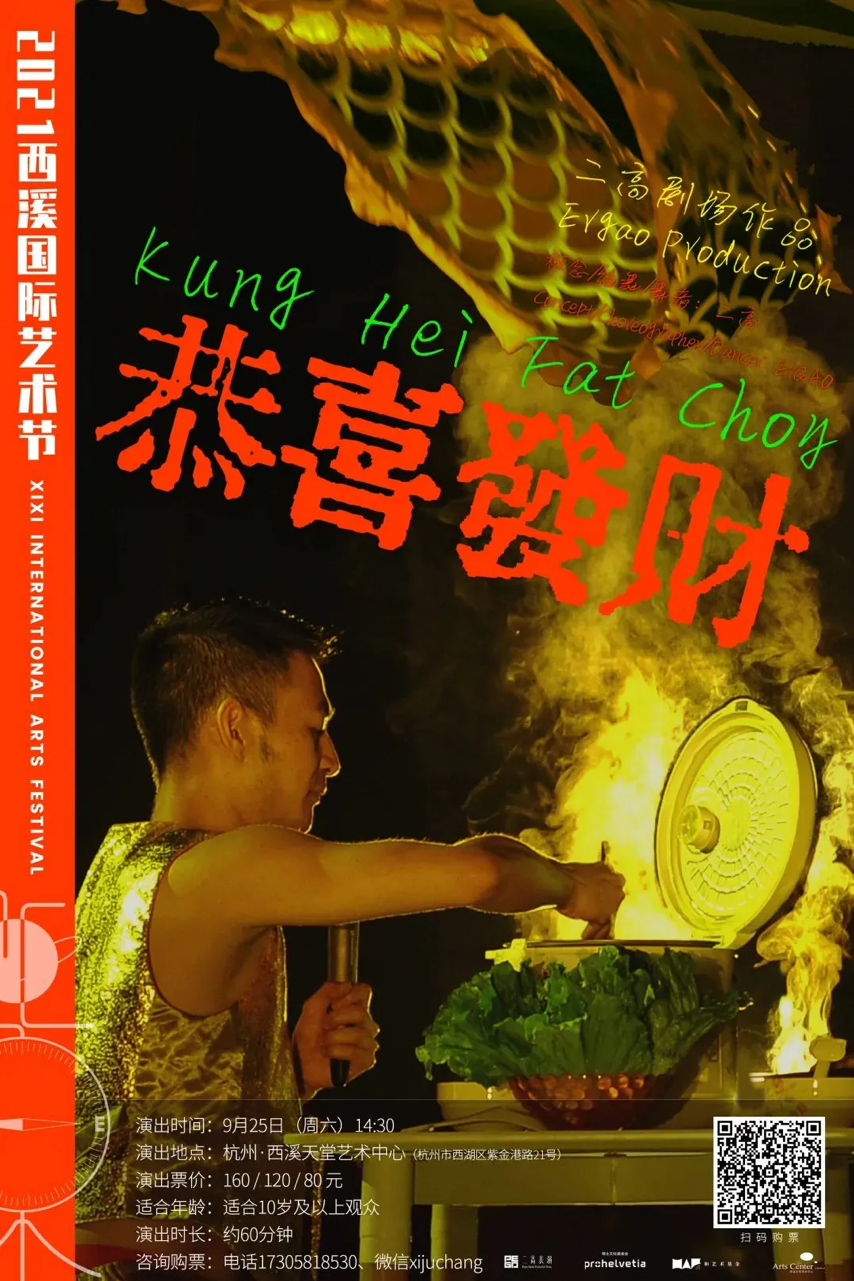

杭州·戲劇|《恭喜發(fā)財》

劇場是流動的家,藝術家用蒙太奇的電影手法在這里敘述鄉(xiāng)愁。

詳情請關注

劇場摩天輪微信公眾號

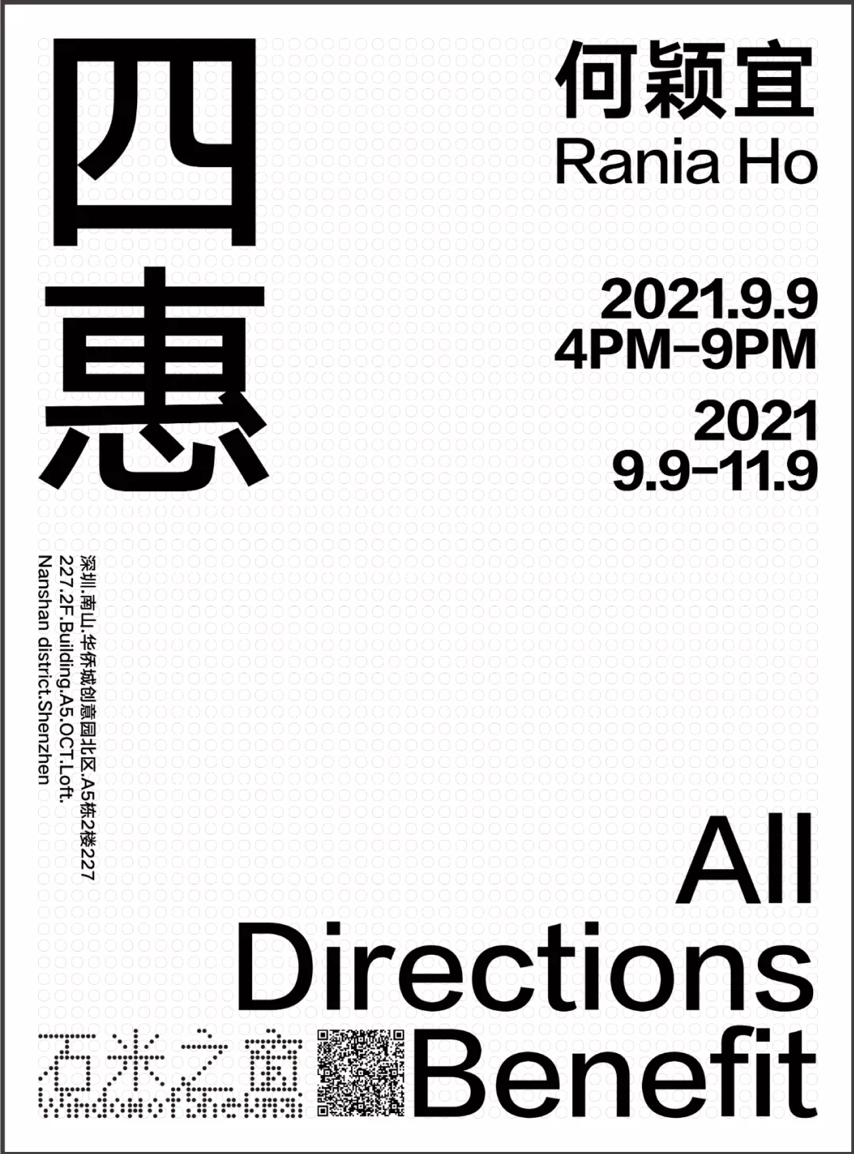

深圳·展覽|《四惠》何穎宜

《四惠》是一系列描繪動態(tài)、遷移和連接的景觀想象,它產生于這些想法都無法實現(xiàn)的時刻。受地圖、軌跡追蹤和彎曲的步行路線所啟發(fā),這些作品是關于各類旅行的沉思——向內、向外、宏大的和渺小的。

詳情請關注

深圳華僑城創(chuàng)意文化園微信公眾號

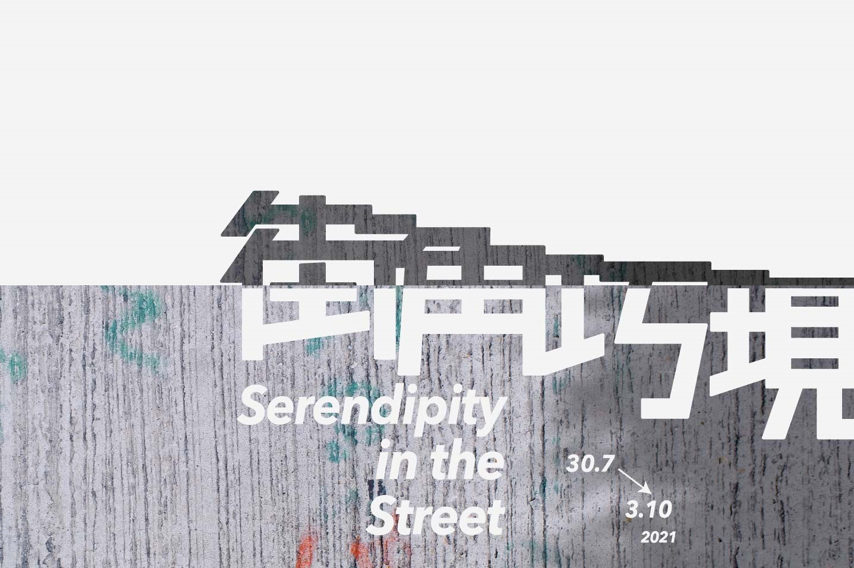

香港·展覽|街角巧現(xiàn)

“街角巧現(xiàn)”邀請街頭觀察員和藝術家游走中上環(huán)附近的社區(qū),記錄人們的生活軌跡,并透過他們對生活空間的創(chuàng)意運用來呈現(xiàn)復雜的城市面貌。是次展覽引用“考現(xiàn)學”作為研究方法,揭示空間、人、事、物之間的連結。

詳情請戳

這里

線下活動推薦

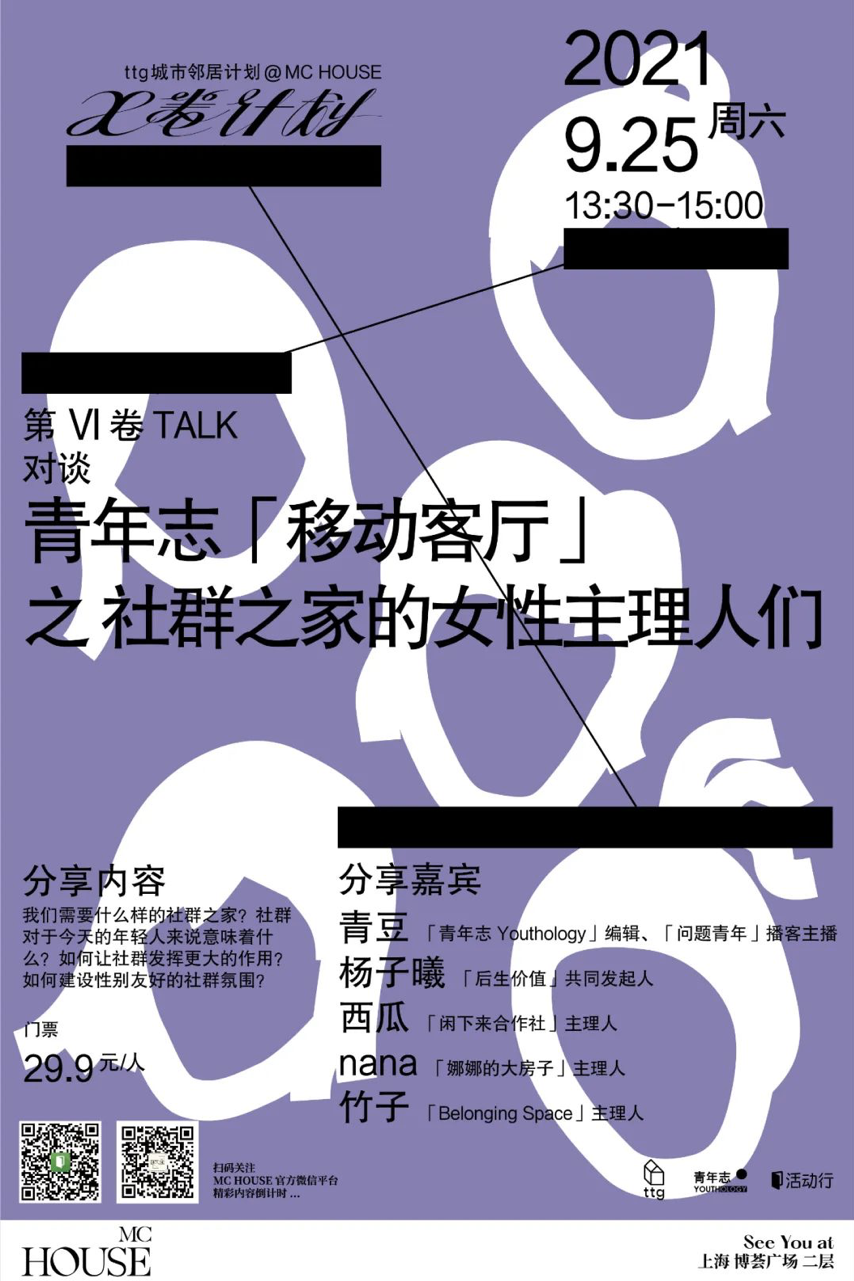

上海·分享會|社群之家的女性主理人們

詳情請關注 閑下來合作社微信公眾號

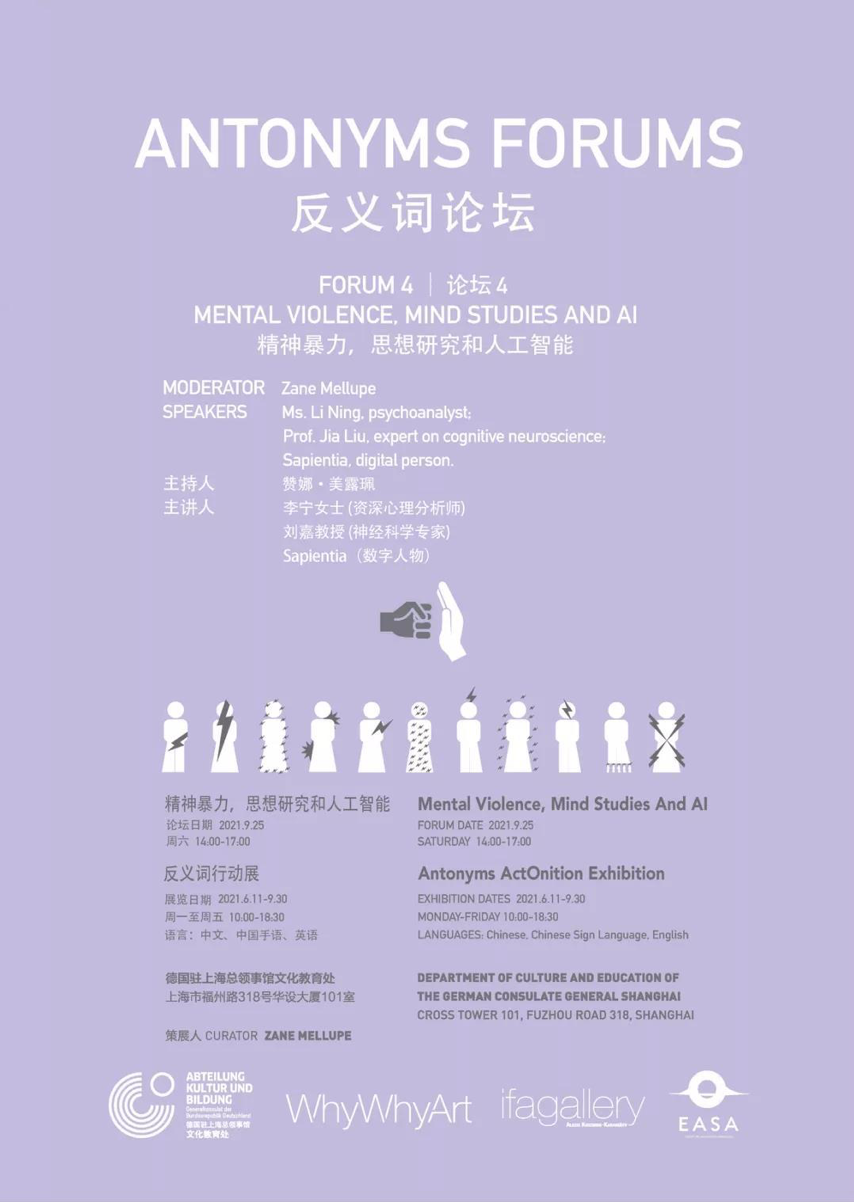

上海·論壇|反義詞論壇4:精神暴力,思想研究和人工智能

詳情請關注 德國駐上海總領事館文化教育處微信公眾號

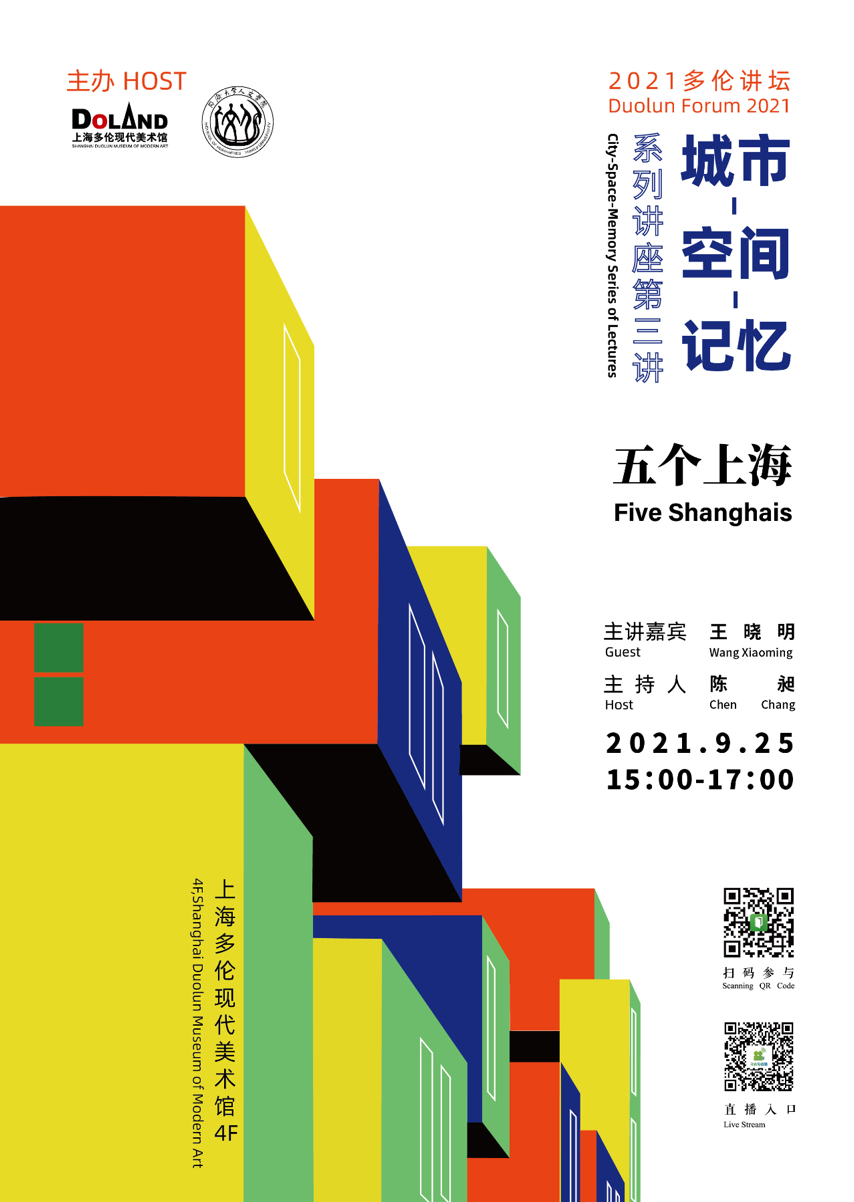

上海·講座|城市-空間-記憶 系列講座:五個上海

詳情請關注 上海多倫現(xiàn)代美術館微信公眾號

上海·展覽|“走向新校園:融入社區(qū)的學校”

詳情請關注 LeTalwork勒拓微信公眾號

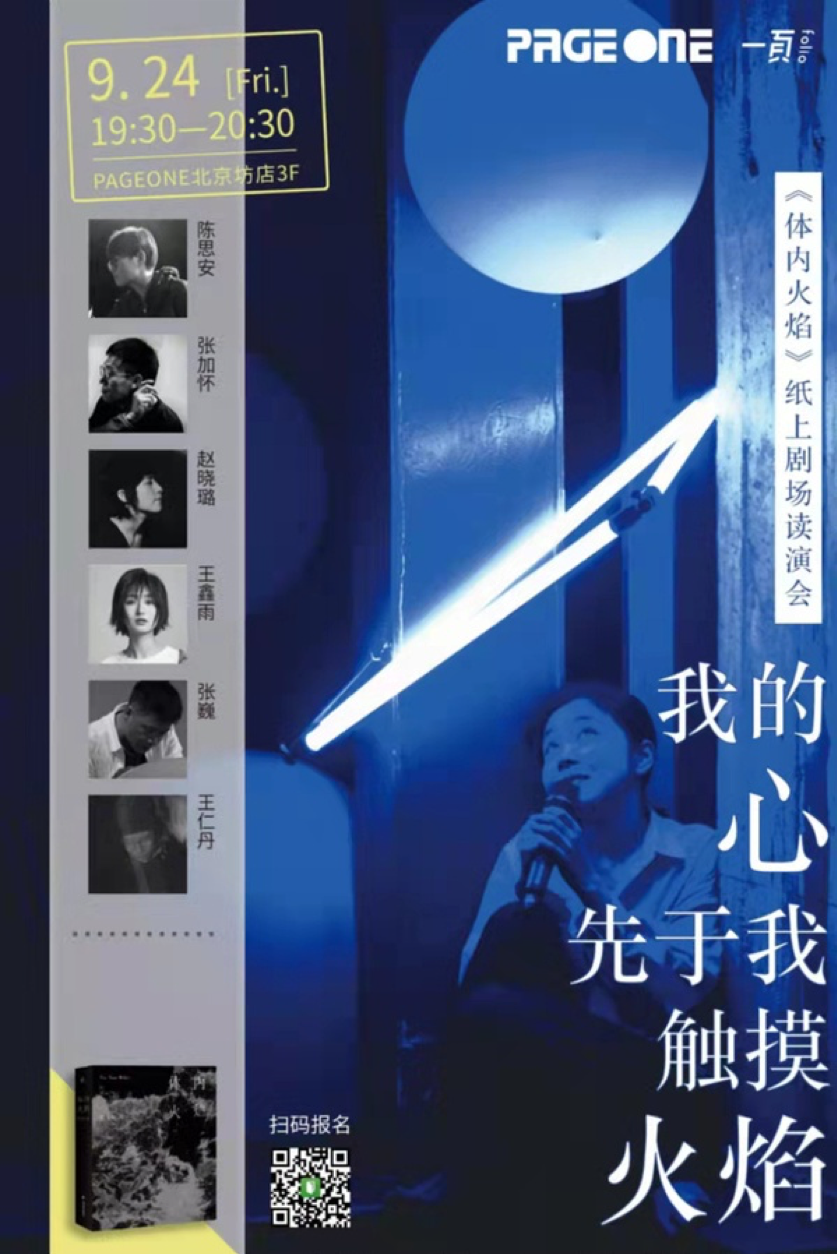

北京·戲劇|《體內火焰》紙上劇場讀演會

詳情請戳 這里

北京·講座|從植物種子到文化符號咖啡豆經歷了什么?

詳情請關注 北京民生現(xiàn)代美術館微信公眾號

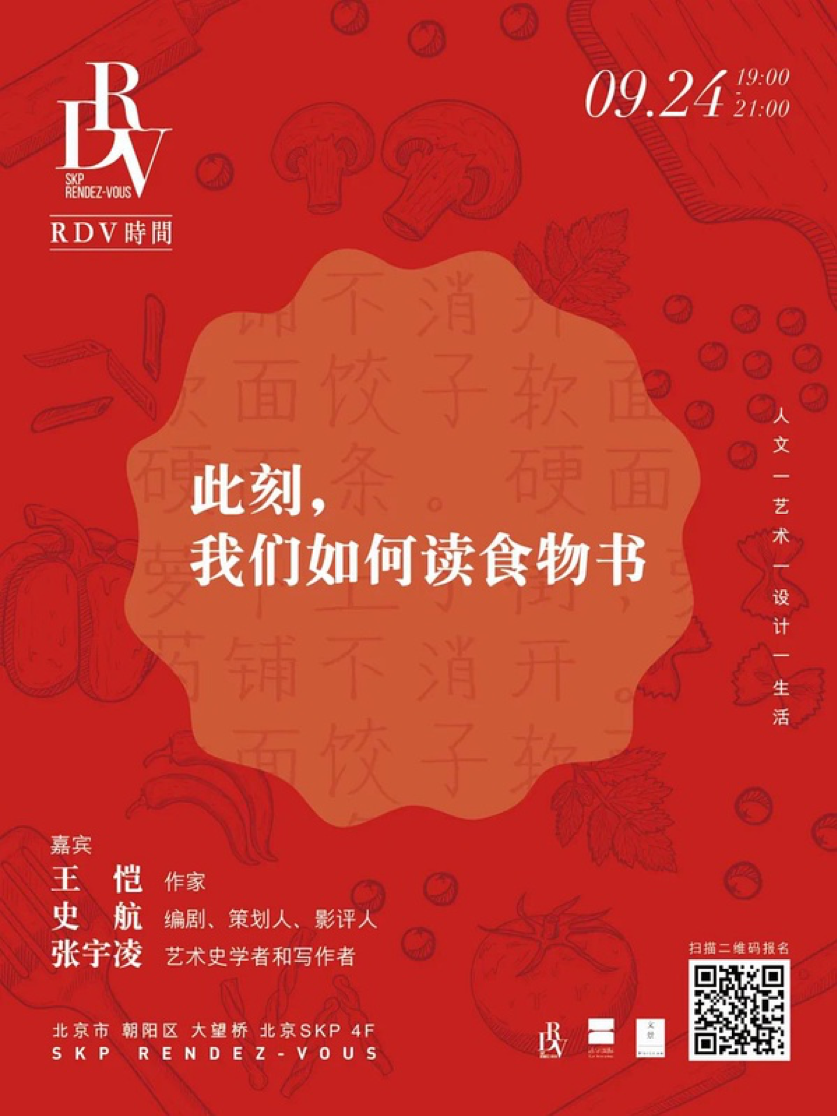

北京·講座|此刻,我們如何讀食物書

詳情請戳 這里

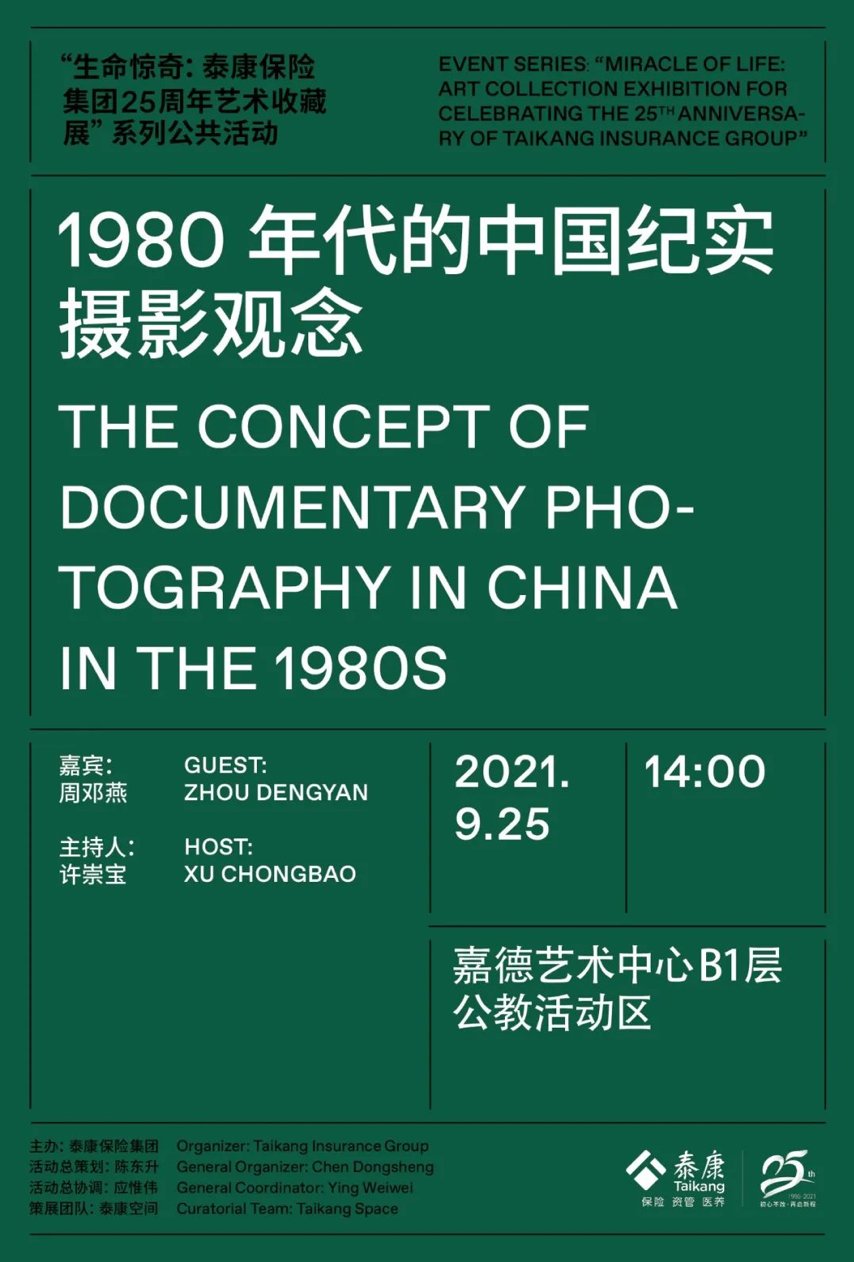

北京·講座|1980年代的中國紀實攝影觀念

詳情請關注 泰康空間微信公眾號

北京·放映|紀錄片《手語時代》觀影暨線下分享會

詳情請關注 昆侖書集 Kunlunbookzone微信公眾號

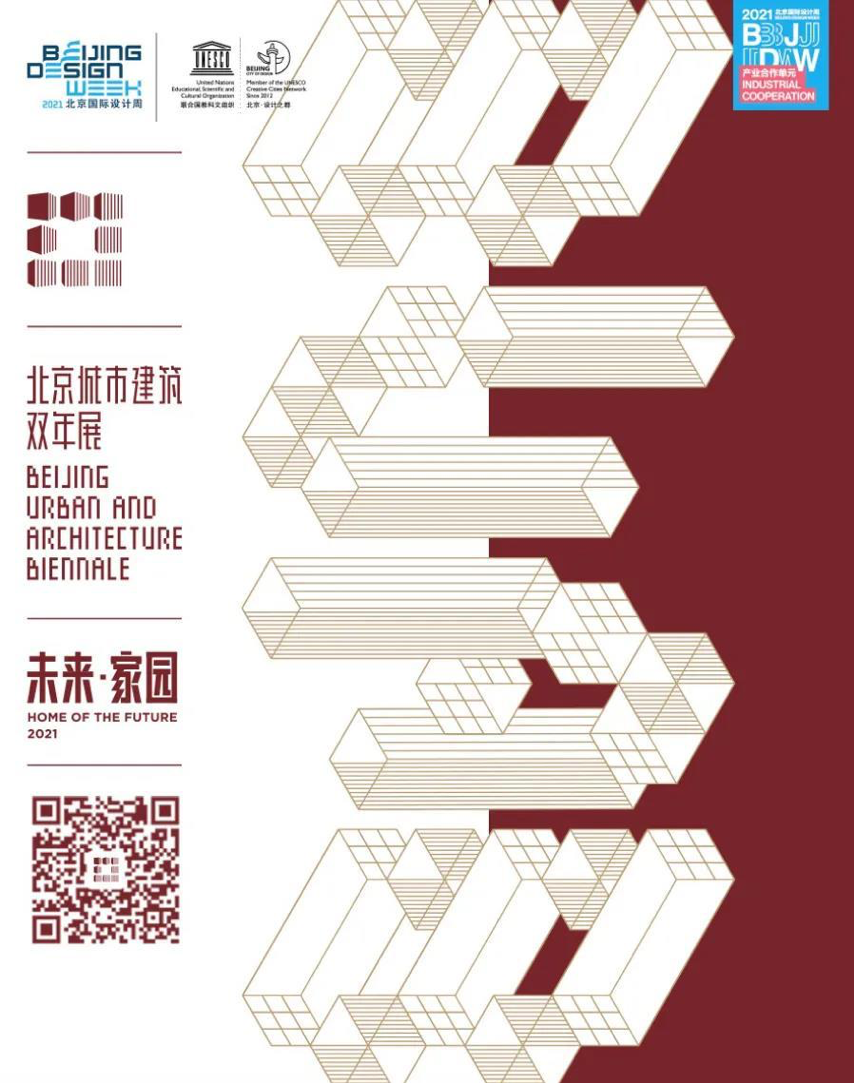

北京·展覽|北京城市建筑雙年展

詳情請關注 北京城市建筑雙年展微信公眾號

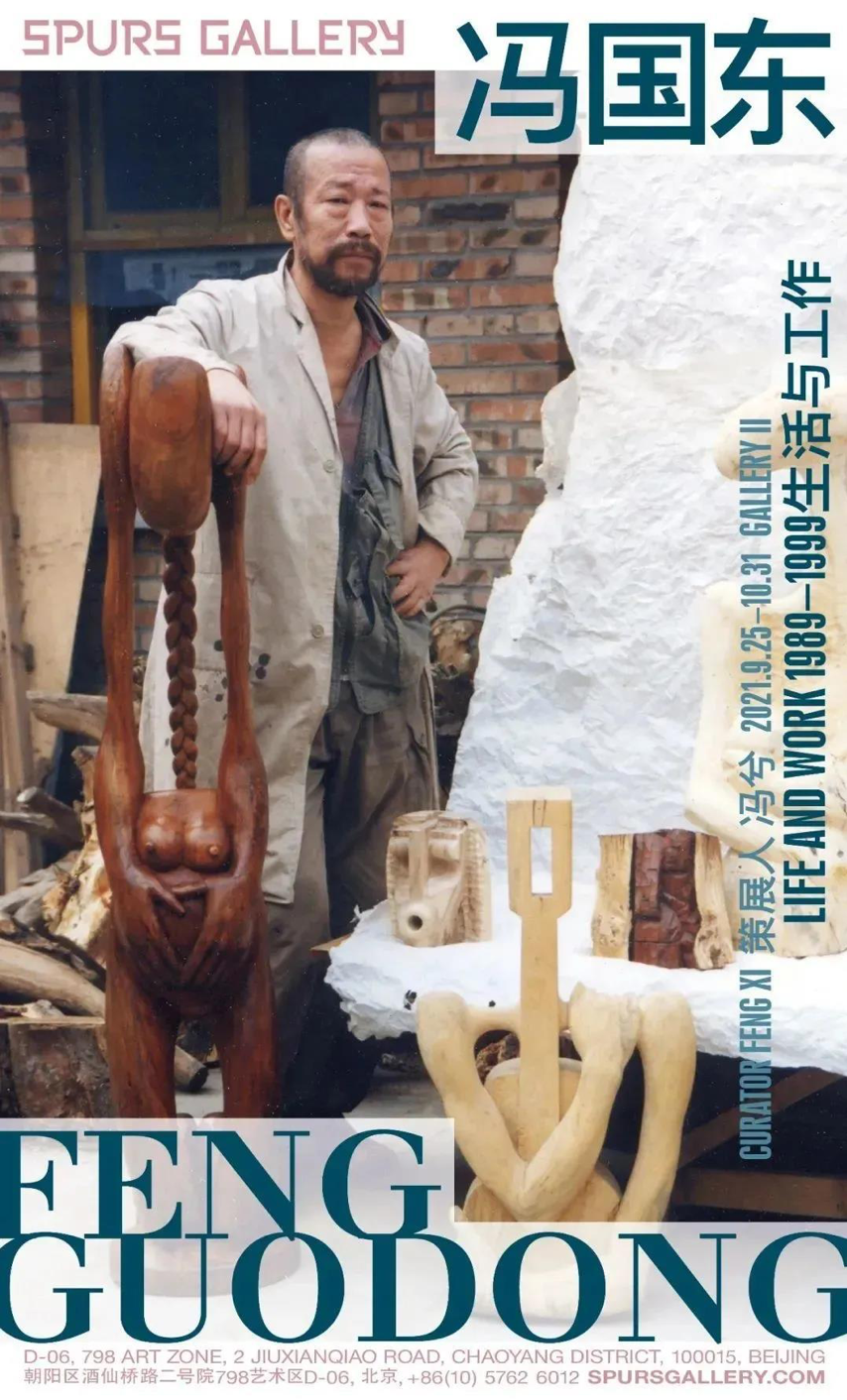

北京·展覽|馮國東:1989—1999生活與工作

詳情請關注 SPURS Gallery微信公眾號

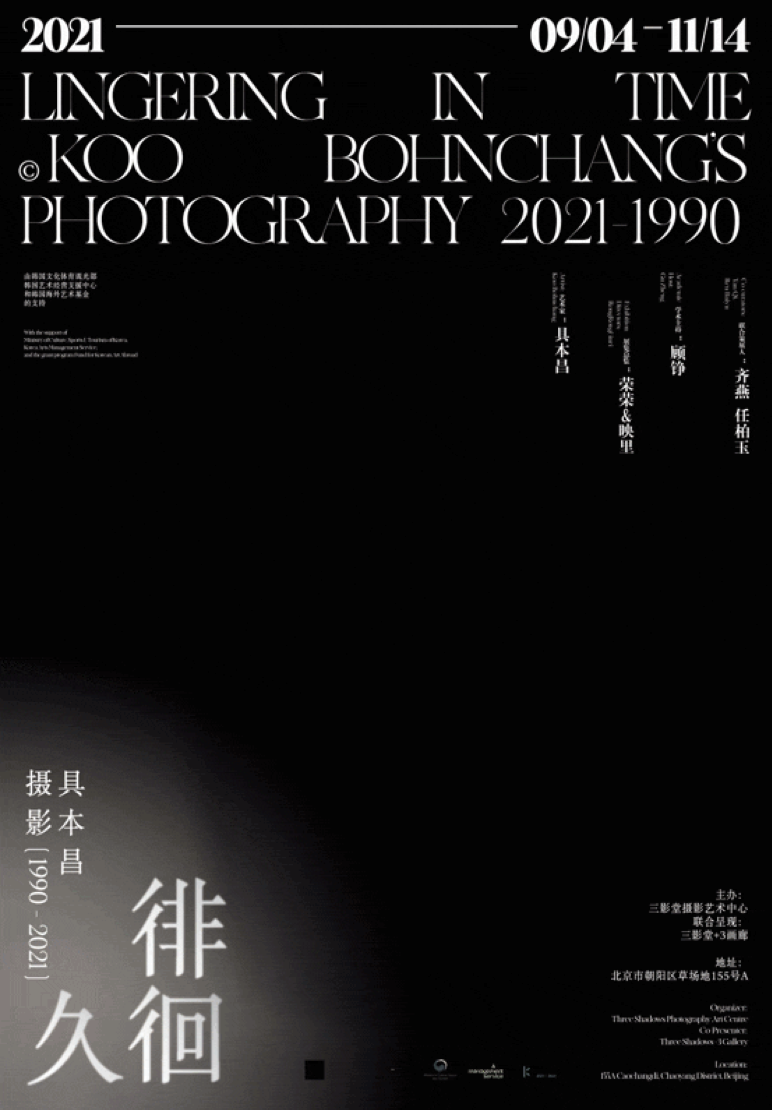

北京·展覽|徘徊久——具本昌攝影

詳情請關注 三影堂攝影藝術中心微信公眾號

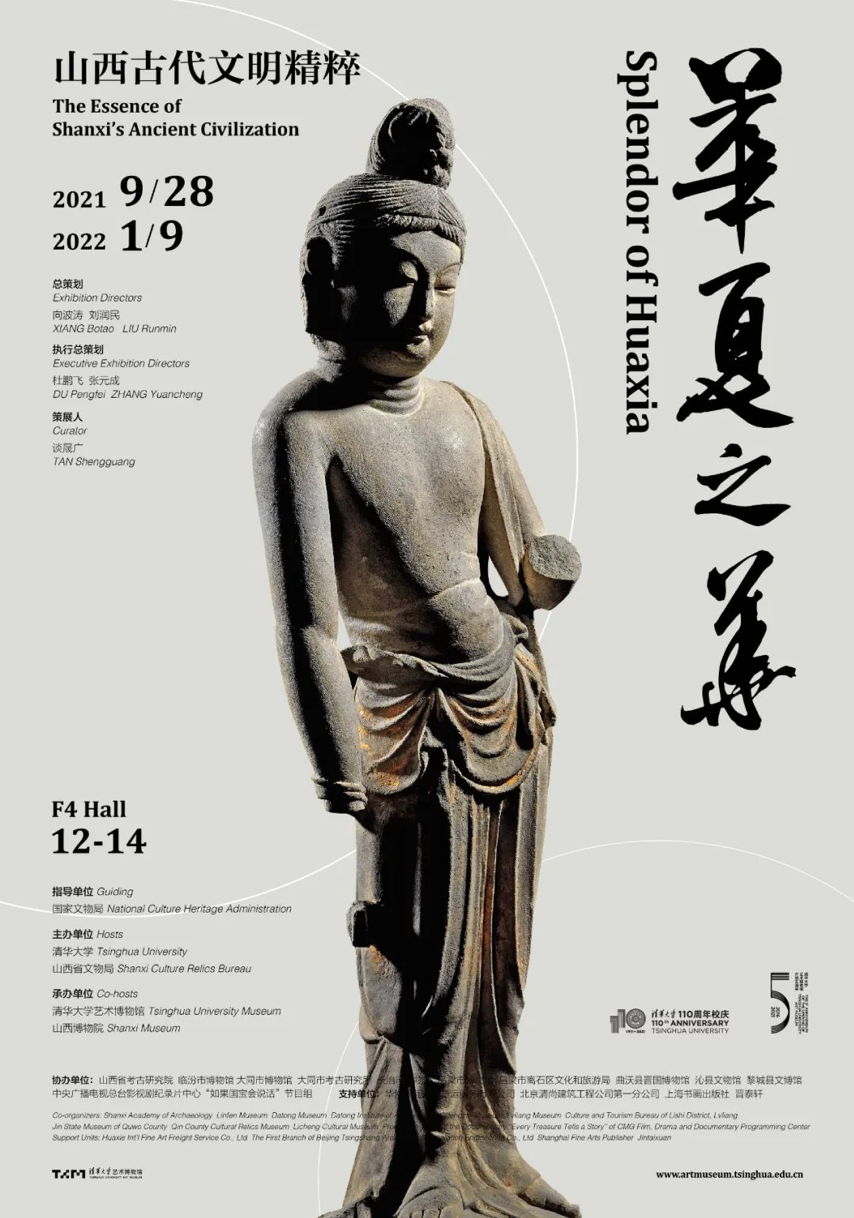

北京·展覽|華夏之華——山西古代文明精粹

詳情請關注 清華大學藝術博物館微信公眾號

北京·展覽|飯桌上的家

詳情請關注 放羊姑娘微信公眾號

天津·展覽|out.o studio 3周年微小檔案

詳情請關注 再平面微信公眾號

杭州·展覽|造像藝術節(jié)

詳情請關注 大屋頂微信公眾號

寧波·展覽|何以為城一年藝季公共藝術展

詳情請關注 寧諾城市記憶實驗室 NUML微信公眾號

寧波·放映丨夏波蒂飲酒會第二彈!實驗短片放映及映后談

詳情請關注 多點綠微信公眾號

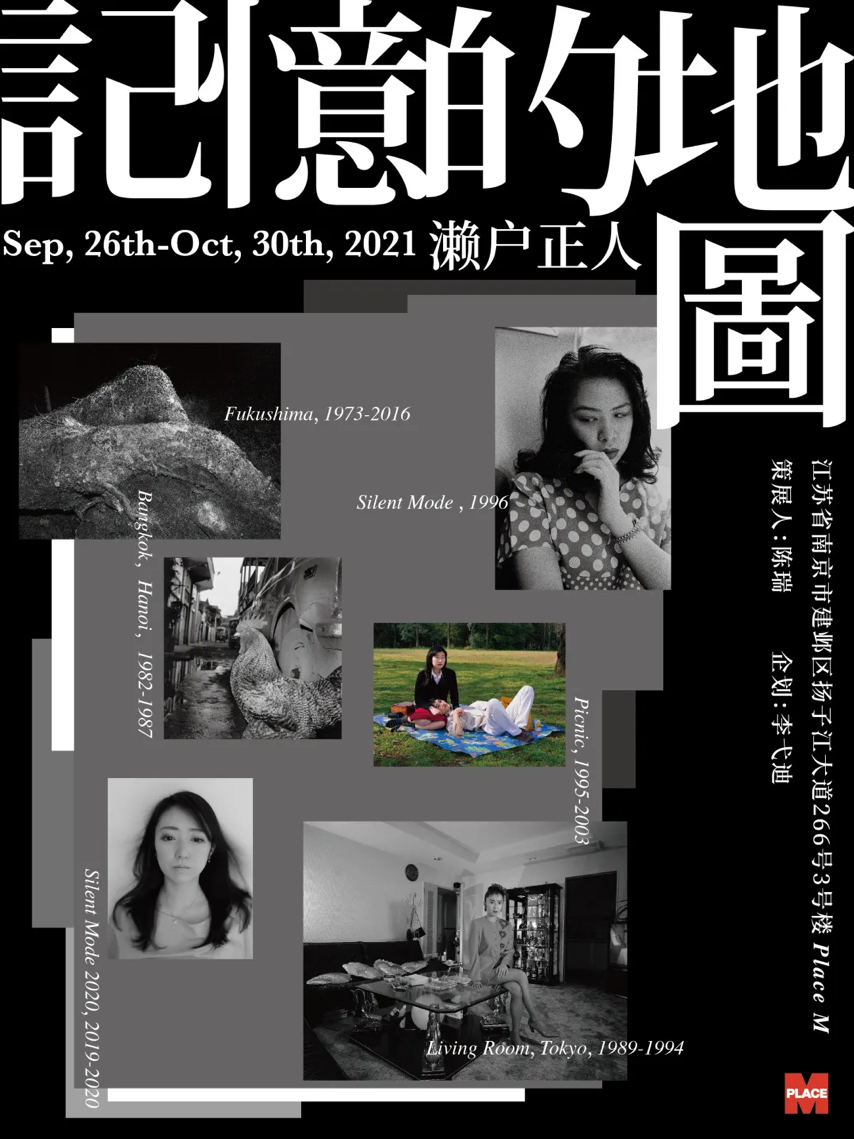

南京·展覽|瀨戶正人中國首次回顧展《記憶的地圖》

詳情請 關注Place M微信公眾號

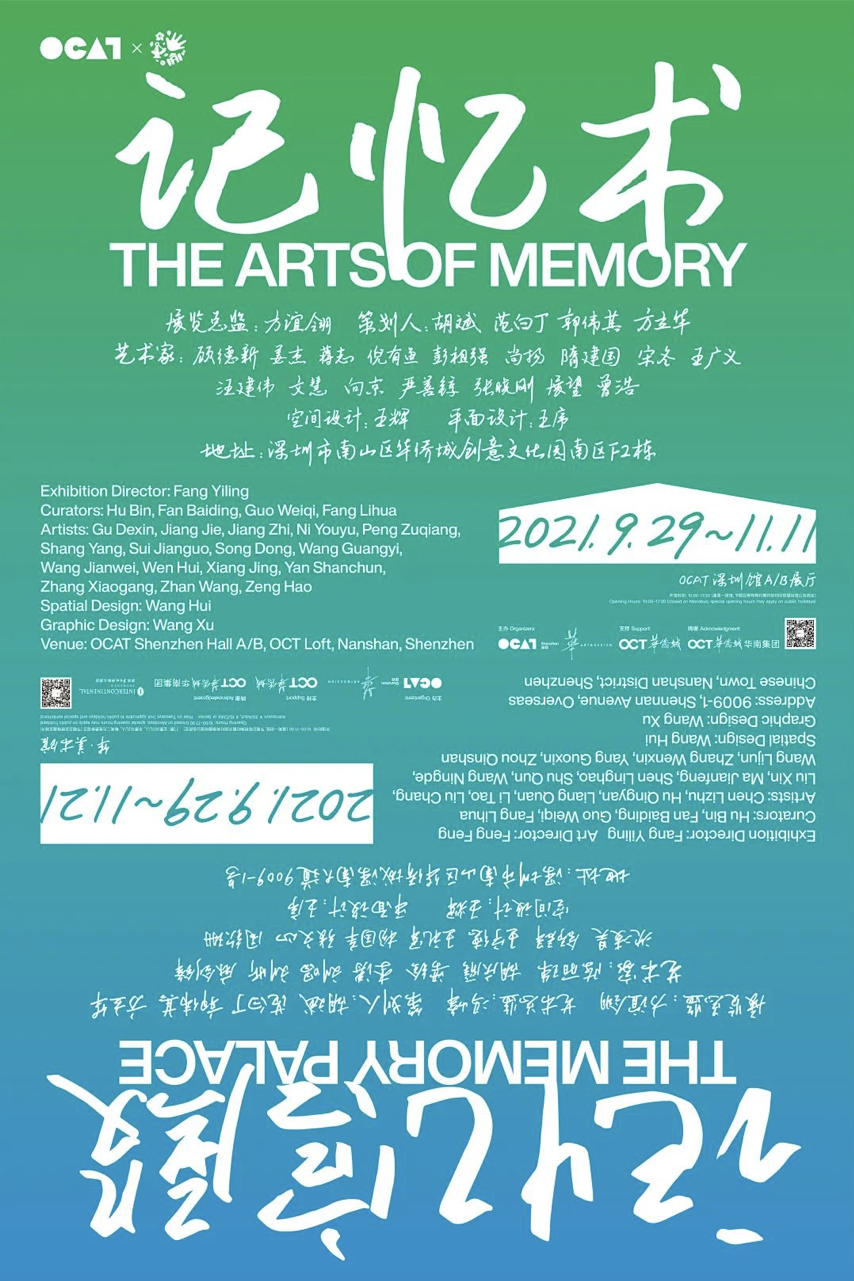

深圳·展覽|“記憶術”+“記憶宮殿”

詳情請關注 OCAT深圳館微信公眾號

廣州·活動|思想者餐桌之黑暗餐廳

時間:2021年9月25日 17:15-20:50

地點:往來文化空間(廣州市海珠區(qū)黃埔古港埠香里8號胡氏宗祠左側)

詳情請關注

往來文化Interculture微信公眾號

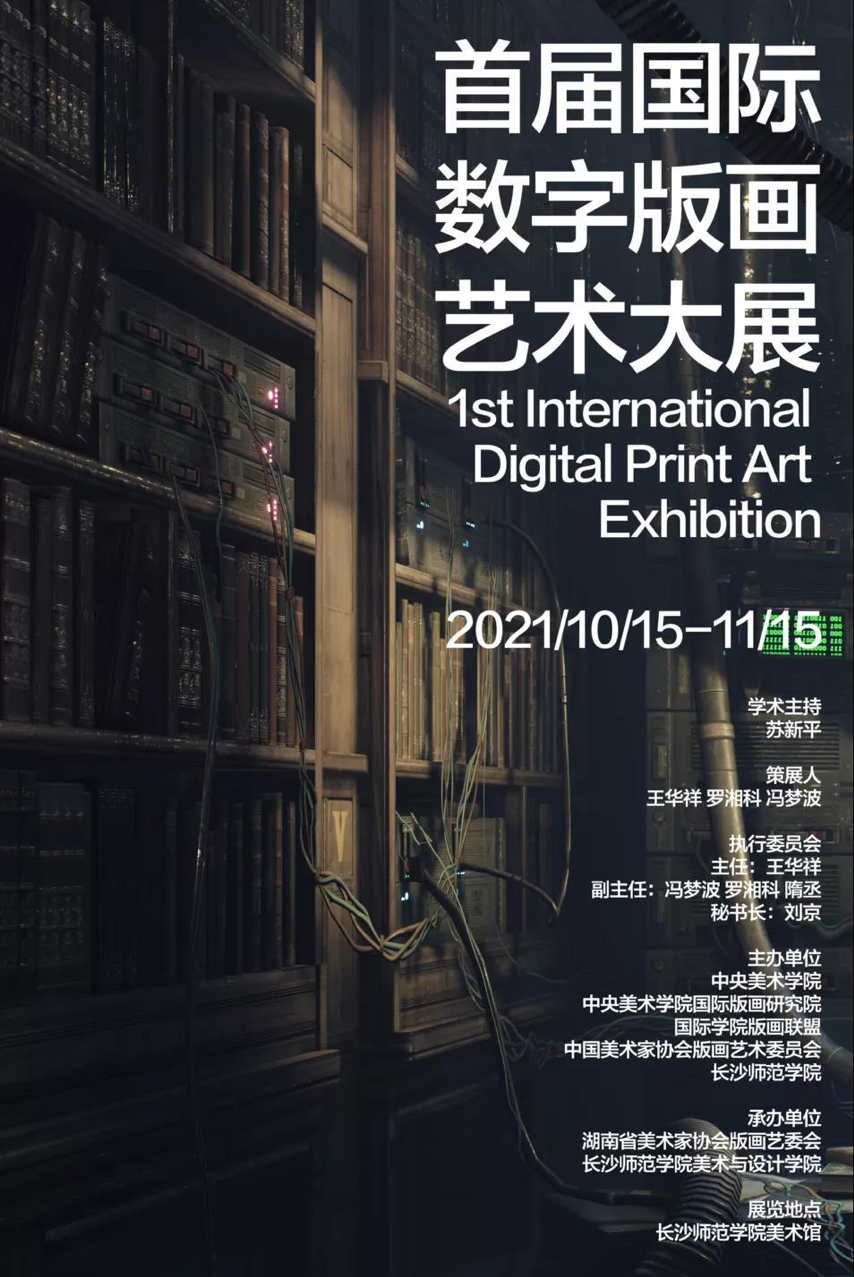

長沙·展覽|首屆國際數字版畫藝術大展

詳情請關注 水渡河藝術區(qū)微信公眾號

線上活動推薦

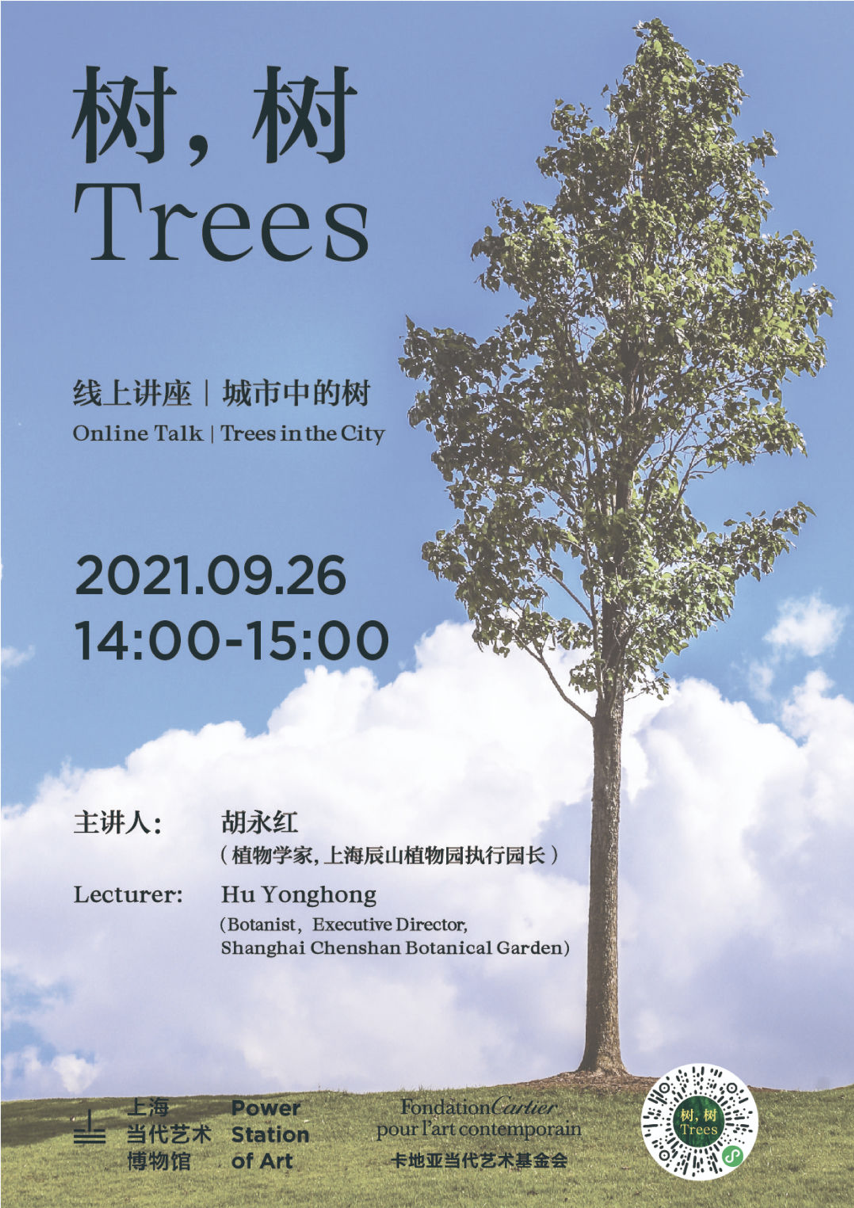

線上講座|胡永紅:城市中的樹

詳情請關注 煙囪SPA微信公眾號

(如果您想聯(lián)系我們,請發(fā)郵件至dongyl@thepaper.cn)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業(yè)務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司