- +1

辛德勇:四岳、五岳的演變與古史地域擴(kuò)張問(wèn)題

古史中的地域擴(kuò)張,是顧頡剛在開(kāi)創(chuàng)古史辨學(xué)派、運(yùn)用疑古方法研究上古歷史之初即已提出的重要學(xué)術(shù)見(jiàn)解。

顧氏對(duì)這一觀點(diǎn)最早的系統(tǒng)表述,見(jiàn)于他在1923年發(fā)表的《答劉、胡兩先生書(shū)》中。在這篇學(xué)術(shù)論戰(zhàn)的答辯文章中,顧頡剛?cè)骊U述了他在“推翻非信史方面”所樹(shù)立的“諸項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)”,其中第二項(xiàng)即是有關(guān)古史地域范圍的“標(biāo)準(zhǔn)”,也就是他所秉持的古史研究地域觀;同時(shí),這也是他考察古史一項(xiàng)極為重要的學(xué)術(shù)切入點(diǎn)。

不過(guò),顧氏當(dāng)時(shí)的提法,乃是“打破地域向來(lái)一統(tǒng)的觀念”:

我們讀了《史記》上黃帝的“東至于海,西至于空桐,南至于江,北逐葷粥”,以為中國(guó)的疆域的四至已在此時(shí)規(guī)定了,又讀了《禹貢》、《堯典》等篇,地域一統(tǒng)的觀念更確定了。不知道《禹貢》的九州島,《堯典》的四罪,《史記》的黃帝四至,乃是戰(zhàn)國(guó)時(shí)七國(guó)的疆域,而《堯典》的羲和四宅以交址入版圖,更是秦漢以后的疆域。中國(guó)的統(tǒng)一始于秦,中國(guó)人民的希望統(tǒng)一始于戰(zhàn)國(guó),若戰(zhàn)國(guó)以前則只有種族觀念,并無(wú)一統(tǒng)觀念。看龜甲文中的地名都是小地名而無(wú)邦國(guó)種族的名目,可見(jiàn)商朝天下自限于“邦畿千里”之內(nèi)。周有天下,用了封建制以鎮(zhèn)壓四國(guó)——四方之國(guó),——已比商朝進(jìn)了一步,然而始終未曾沒(méi)收了蠻貊的土地人民以為統(tǒng)一寰宇之計(jì)。我們看,楚國(guó)的若敖、蚡冒還是西周末東遷初的人,楚國(guó)地方還在今河南、湖北,但他們竟是“篳路藍(lán)縷以啟山林”。鄭國(guó)是西周末年封的,地在今河南新鄭,但竟是“艾殺此地,斬之蓬蒿藜藿而共處之”。那時(shí)的土地荒蕪如此,哪里是一統(tǒng)時(shí)的樣子。自從楚國(guó)疆域日大,始立縣制,晉國(guó)繼起立縣,又有郡,到戰(zhàn)國(guó)時(shí),郡縣制度普及,到秦并六國(guó)而始一統(tǒng)。若說(shuō)黃帝以來(lái)就是如此,這步驟就亂了。所以我們對(duì)于古史,應(yīng)當(dāng)以各時(shí)代的地域?yàn)橄蓿荒芤詰?zhàn)國(guó)的七國(guó)和秦的四十郡算做是古代早就定局的地域。[1]

至十年之后的1934年,顧頡剛復(fù)又在《禹貢》半月刊上發(fā)表《古史中地域的擴(kuò)張》一文,進(jìn)一步專(zhuān)門(mén)展開(kāi)論述他對(duì)古史地域擴(kuò)張的具體看法,并且明確使用“古史中地域的擴(kuò)張”來(lái)概括這一學(xué)說(shuō)[2]。

顧頡剛的古史地域擴(kuò)張學(xué)說(shuō),實(shí)際上包括兩個(gè)層面的內(nèi)涵。第一個(gè)層面,是在實(shí)際的上古歷史當(dāng)中,秦漢以前諸中原政權(quán)實(shí)際控制的地域,從所謂夏朝時(shí)期,延續(xù)到秦代,乃是由小到大,一次次遞增,逐漸向外拓展擴(kuò)張,并非自古以來(lái)即有猶如秦漢時(shí)期那樣的一統(tǒng)地域;二是在有關(guān)古史的傳世文獻(xiàn)記述當(dāng)中,由于“一班學(xué)者不愿意始皇專(zhuān)美于后,于是他們裝飾始皇以前的帝王,使他們的疆域各個(gè)和始皇同樣地廣大,或者還超過(guò)了他”[3],也就是古史紙面上的地域,因背離實(shí)際地理狀況而呈現(xiàn)出的虛幻“擴(kuò)張”。

古史辨學(xué)派秉持的學(xué)術(shù)主張和所遵循的研究路徑,從來(lái)都是面向未來(lái)開(kāi)放的,自從其最初問(wèn)世時(shí)起,就一直是伴隨著質(zhì)疑和駁難而不斷修正、改進(jìn)自己的觀點(diǎn),使之逐漸趨向完善。這樣的學(xué)術(shù)討論,本來(lái)就是顧頡剛在提出古史層累學(xué)說(shuō)時(shí)所熱切期望的事情。不過(guò),在學(xué)術(shù)界對(duì)顧頡剛古史學(xué)說(shuō)的批評(píng)當(dāng)中,頗有一些說(shuō)法,似乎未能很好地對(duì)應(yīng)顧氏本來(lái)的觀點(diǎn),特別是其學(xué)術(shù)主張中最核心的實(shí)質(zhì)內(nèi)容;甚至有些批評(píng),所針對(duì)的目標(biāo)或?qū)ο螅峙乱呀?jīng)與顧氏本意相去非常懸遠(yuǎn),可以說(shuō)幾乎到了風(fēng)馬牛不相及的程度。譬如時(shí)下為人詬病不已的所謂“東周以上無(wú)史說(shuō)”,應(yīng)當(dāng)就是這樣。

古史辨學(xué)派學(xué)術(shù)觀點(diǎn)的核心,是“層累地造成的古史觀”;而古史地域擴(kuò)張學(xué)說(shuō),則是這一學(xué)說(shuō)當(dāng)中一項(xiàng)十分重要的基本內(nèi)容,批評(píng)者自然不會(huì)忽略放過(guò)。

在針對(duì)古史地域擴(kuò)張學(xué)說(shuō)的批評(píng)者當(dāng)中,饒宗頤是很有代表性的一位學(xué)者。饒氏撰有《古史重建與地域擴(kuò)張》一文,專(zhuān)門(mén)闡述他對(duì)這一問(wèn)題的看法[4]。饒宗頤對(duì)古史地域擴(kuò)張學(xué)說(shuō)的批判,實(shí)際上是他對(duì)古史辨學(xué)派學(xué)術(shù)取向總體評(píng)判的一個(gè)重要組成部分,即如饒氏所歸納的那樣,顧頡剛開(kāi)創(chuàng)的古史辨學(xué)派,對(duì)待古史,是“把時(shí)間盡量拉后,空間盡量縮小”。這樣的表述,顯然過(guò)于簡(jiǎn)單,似乎不盡符合顧頡剛的本意。關(guān)于“時(shí)間”,在這里姑且置而不論;不過(guò),顧頡剛關(guān)于古史地域擴(kuò)張的“空間”觀念,則明顯并不適宜使用“縮小”空間這樣的提法來(lái)概括。

如上所述,我們需要討論的問(wèn)題,實(shí)質(zhì)上只是真實(shí)的古代歷史發(fā)展進(jìn)程中是否曾存在這樣一種由小到大的地域擴(kuò)展規(guī)律,以及傳世古史記載中神堯圣禹所統(tǒng)轄治理的“疆域”是否真實(shí)可信。

自從西周以來(lái),歷經(jīng)春秋戰(zhàn)國(guó),直至秦漢時(shí)期,中原政權(quán)疆域變遷的史實(shí),早已清楚表明,古史地域擴(kuò)張的觀點(diǎn),至少在這一時(shí)期之內(nèi),恐怕難以置疑。饒宗頤和其他反對(duì)這一觀點(diǎn)的學(xué)者,也并沒(méi)有能夠針對(duì)這一時(shí)期的情況提出異議。

饒氏在否定古史地域擴(kuò)張學(xué)說(shuō)時(shí)所舉述的主要依據(jù),是殷商時(shí)期及其以前一些偏遠(yuǎn)周邊地域所發(fā)現(xiàn)的與中原地區(qū)文化特征相同的遺跡和遺物。然而,不同區(qū)域間文物形態(tài)亦即所謂物質(zhì)文化的相似性,實(shí)際上只能在一定程度上說(shuō)明同一文化在這些區(qū)域間的聯(lián)系與傳播,并不能證明具有某種相同或相近物質(zhì)文化的區(qū)域,就一定要處于同一政權(quán)組織的統(tǒng)治之下,而顧頡剛所說(shuō)的古史地域,卻正是這樣一種中原政權(quán)直接而且緊密地控制著的區(qū)域。

因此,在我看來(lái),饒宗頤這篇文章,并不能動(dòng)搖顧頡剛的古史地域擴(kuò)張學(xué)說(shuō),要想改變顧氏這一學(xué)說(shuō),至少還需要做出更多具體的論證。

顧頡剛在《四岳與五岳》這篇文章中,通過(guò)對(duì)四岳與五岳演變過(guò)程的研究,為古史地域擴(kuò)張學(xué)說(shuō)提供了一項(xiàng)具體例證[5]。在這篇文章中,顧頡剛在經(jīng)過(guò)一系列具體的歸納分析后指出:

四岳者,姜姓之族之原居地,及齊人、戎人東遷而徙其名于中原;是為兩周時(shí)事,為民族史及地理志上之問(wèn)題。五岳者,大一統(tǒng)后因四岳之名而擴(kuò)充之,且平均分配之,視為帝王巡狩所至之地;是為漢武、宣時(shí)事,為政治史及宗教史上之問(wèn)題。[6]

又曰:

岳之名起于汧之岳。……其后部族移徙,“岳”名遂廣被于他山,故泰山為岳,霍山為岳,太室亦為岳。《堯典》作者襲其分化之義,遂取《國(guó)語(yǔ)》“四岳”之專(zhuān)名變而為四岳之通名,以分配之于四方,遂為最高級(jí)之地方行政長(zhǎng)官。岳既為四則可分配之于四方,猶一年之分配于四時(shí)。然既有東、南、西、北,則不容無(wú)中,四時(shí)且有“土王”,況四方之名固由中央來(lái)乎,故“五岳”之說(shuō)起而與“四岳”相矛盾,曩日用為專(zhuān)名之四岳亦漸隱焉。[7]

上面所說(shuō)“四岳”到“五岳”的具體演變過(guò)程,有很多細(xì)節(jié),似乎還需要再事斟酌;至少還可以在相當(dāng)程度上予以深化。不過(guò)若是拋開(kāi)這些細(xì)節(jié)不談,單純就山岳本身的意義而言,如果把這些岳山一一落實(shí)到具體的地點(diǎn),我們就可以看出,由“四岳”向“五岳”的演變,正很好地體現(xiàn)了古史地域擴(kuò)張的演進(jìn)過(guò)程。

臺(tái)北故宮博物院影印南宋慶元間建安魏縣尉宅刊《尚書(shū)》

按照中國(guó)古代相承已久的觀念,傳世文獻(xiàn)中關(guān)于所謂“四岳”最早的記載,應(yīng)是見(jiàn)于《尚書(shū)·堯典》:

正月上日,(舜)受終于文祖。在璇璣玉衡,以齊七政。肆類(lèi)于上帝,禋于六宗,望于山川,徧于群神。輯五瑞,既月乃日,覲四岳群牧,班瑞于群后。歲二月,東巡守,至于岱宗,柴,望秩于山川,肆觀東后〔鄭康成曰:岱宗者,東岳名也〕。協(xié)時(shí)月正日,同律度量衡,修五禮、五玉,三帛、二生、一死贄,如五器。卒乃復(fù)。五月,南巡守,至于南岳,如岱禮。八月,西巡守,至于西岳,如初。十有一月,朔巡狩,至于北岳,如西禮。歸,格于藝祖,用特。五載一巡狩,群后四朝。[8]

這里談到帝舜每隔五歲便于二、五、八、十一這四仲之月依次巡行東、南、西、北四岳,至于這四岳具體是指哪四座山岳,《尚書(shū)》原文并沒(méi)有記載。

司馬遷在《史記·封禪書(shū)》中在照抄《尚書(shū)·堯典》的原文后,隨文解釋說(shuō):

至于岱宗。岱宗,泰山也。……巡狩至南岳。南岳,衡山也。……巡狩至西岳。西岳,華山也。……巡狩至北岳。北岳,恒山也。[9]

唐開(kāi)元時(shí)人張守節(jié)引述貞觀年間撰著的《括地志》,給這泰山、衡山、華山和恒山落實(shí)了具體的地點(diǎn)——這就是現(xiàn)在世人普遍知曉的四岳,即山東的泰山、湖南的衡山、陜西的華山和山西的恒山[10]。

不過(guò)張守節(jié)所指實(shí)的這五座具體山峰未必符合司馬遷的本意。事實(shí)上,直到司馬遷生活的西漢中期,還可以看到與此具有明顯差異的另外一種情況。《爾雅·釋山》篇末記述五岳山名云:

泰山為東岳,華山為西岳,霍山為南岳,恒山為北岳,嵩高為中岳。[11]

我們看這“霍山為南岳”的說(shuō)法,就與太史公“南岳,衡山也”的解釋明顯不同。

那么,《爾雅》這一說(shuō)法反映的是司馬遷撰著《史記》的漢武帝時(shí)期的情況么?請(qǐng)看《史記·封禪書(shū)》如下記載:

天子既已封泰山,其來(lái)年冬,……其明年,……其明年,……其明年冬,上巡南郡,至江陵而東。登禮潛之天柱山。號(hào)曰南岳。[12]

東漢人應(yīng)劭釋之曰:“潛縣屬?gòu)]江。南岳,霍山也。”[13]依此,則天柱山、霍山為同一座山峰,而這座山峰在漢武帝時(shí)期曾被稱(chēng)作“南岳”,故晉人郭璞注《爾雅》,便在“霍山為南岳”句下釋云:“即天柱山,潛水所出。”[14]封泰山這一年是元封元年,其第四個(gè)來(lái)年或者明年應(yīng)是元封五年。核諸《漢書(shū)·武帝紀(jì)》,則可以確認(rèn),此事確實(shí)發(fā)生在元封五年這一年[15]。

光緒二十二年楊氏鄂城菊灣刊本《禹貢本義》

不過(guò)這個(gè)霍山,又名衡山,和湖南境內(nèi)后世通行的南岳同名。《禹貢·導(dǎo)山》記云:“導(dǎo)嶓冢,至于荊山;內(nèi)方,至于大別;岷山之陽(yáng),至于衡山,過(guò)九江,至于敷淺原。”[16]關(guān)于這座衡山的所在,清人楊守敬做有如下考證:

余因博考先秦古書(shū),而知霍山實(shí)名衡山,請(qǐng)立五證以明之。

《國(guó)策》〔《魏策》〕:吳起曰:“昔者三苗之居,左有彭蠡之波,右有洞庭之水,文山在其南〔此文山不可考。鮑氏以岷山當(dāng)之,非是〕,衡山在其北。”若是湘南之衡山,安得在彭蠡洞庭之北?其為潛縣之霍山無(wú)疑。其證一。

《史記·秦始皇本紀(jì)》:始皇自彭城西南渡淮水,之衡山〔《正義》引《括地志》以岣嶁山釋之,大謬〕、南郡,浮江,至湘山祠。是渡淮先至衡山,而后浮江,則此衡山為霍山何疑?其證二。

《史記·月表》:吳芮為衡山王,都邾〔《漢書(shū)·項(xiàng)羽傳》同〕。邾縣在漢屬江夏郡,《漢書(shū)·地理志》“六安國(guó),故楚,高帝元年別為衡山國(guó)”,即指吳芮也。考吳芮初封時(shí)僅有邾、蓼、安豐、安風(fēng)、陽(yáng)泉五縣,后高祖徙之,始有長(zhǎng)沙、?章郡等縣〔詳見(jiàn)劉文淇《楚漢疆域記》〕,而其初封即稱(chēng)衡山王,豈非以霍山在其境內(nèi)也?其證三。

《風(fēng)俗通》:衡山一名霍山,言萬(wàn)物霍然大也。解者謂應(yīng)氏指湘南之衡山,一名霍〔段氏《說(shuō)文》宗之〕。按《爾雅》“大山宮,小山霍”,今天柱山中峰小,四圍有大山繞之,若湘南之衡山,則中峰獨(dú)高,而前后左右皆在其下。是天柱可名為霍山,岣嶁不可名為霍山,知應(yīng)劭所指是即天柱而言。其證四。

《山海經(jīng)》〔中次八經(jīng)〕,又東南五十里曰衡山。郭氏無(wú)注。案此經(jīng)自荊山至琴鼓今雖不盡可考,而女幾山見(jiàn)《水經(jīng)注》,洈水見(jiàn)《漢志》,大抵皆江北之山,其不得渡江而南可知。其證五。

有此五證,則《禹貢·導(dǎo)山》從霍山過(guò)九江,至于敷淺原,其道理較為徑直,不煩解說(shuō)矣。惜乎郭氏但以《爾雅》為古而未嘗以《禹貢》證之也。[17]

簡(jiǎn)而言之一句話(huà),霍山就是衡山,漢武帝作為南岳的衡山就是霍山,這也就是西漢廬江郡潛縣境內(nèi)的天柱山。

問(wèn)題是這座在漢武帝時(shí)期被“號(hào)曰南岳”的潛縣衡山、也就是所謂霍山或天柱山同湘南那座南岳衡山之間到底是一種什么樣的關(guān)系呢?換句話(huà)來(lái)講,也就是作為四岳之一的南岳,它到底是潛縣的衡山,還是湘南的衡山呢?

關(guān)于這個(gè)問(wèn)題,長(zhǎng)久以來(lái),流行一種說(shuō)法,乃謂晉人郭璞在注釋《爾雅》時(shí)提出過(guò)一種“漢武挪移南岳說(shuō)”,即云在漢武帝時(shí)把湘南衡山的南岳北移到了潛縣霍山;或者更準(zhǔn)確地說(shuō),是把本來(lái)設(shè)置在湘南衡山的南岳祭祀挪到了北方潛縣的霍山。清代討論四岳和五岳問(wèn)題的學(xué)者,大多信以為真,并據(jù)此大發(fā)議論[18]。

可是,這一說(shuō)法并未見(jiàn)諸傳世郭注《爾雅》,而是首見(jiàn)于唐太宗至高宗時(shí)期修成的《五經(jīng)正義》。其說(shuō)同時(shí)出現(xiàn)在《詩(shī)·大雅·嵩高》、《書(shū)·舜典》(案所謂《舜典》乃從《堯典》析分而出)和《左傳》昭公四年三處的《正義》文中,內(nèi)容基本相同,而以《毛詩(shī)正義》的文字更顯周詳[19]。

時(shí)下治經(jīng)學(xué)者頗為強(qiáng)調(diào)趙宋國(guó)子監(jiān)單刻諸經(jīng)義疏文字的精準(zhǔn),故下面即南以宋國(guó)子監(jiān)單刻《毛詩(shī)正義》為例,來(lái)看一看其真實(shí)狀況[20]。在《詩(shī)·大雅·崧高》“崧高維岳,駿極于天。維岳降神,生甫及申”句下,有毛氏傳云:“崧,高貌。山大而高曰崧。岳,四岳也。東岳岱,南岳衡,西岳華,北岳恒。”唐臣孔穎達(dá)等疏之曰:

傳言四岳之名,東岳岱,南岳衡。《爾雅》及諸經(jīng)傳多云泰山為東岳,霍山為南岳者,皆山有二名也。《風(fēng)俗通》云:“泰山,山之尊,一曰岱宗。岱,始也;宗,長(zhǎng)也。萬(wàn)物之始,陰陽(yáng)交代,故為五岳長(zhǎng)。王者受命,恒封禪之。衡山一名霍,言萬(wàn)物霍然大也。華,變也,萬(wàn)物成變由于西方也。恒,常也,萬(wàn)物伏北方有常也。崧,高也,言高大也。”是解衡之與霍、泰之與岱,皆一山而有二名也。

若然,《爾雅》云“江南衡”,《地理志》云衡山在長(zhǎng)沙湘南縣;張揖《廣雅》云天柱謂之霍山,《地理志》云天柱在廬江潛縣,則在江北矣。而云衡、霍一山二名者,本衡山一名霍山,漢武帝移岳神于天柱,又名天柱亦為霍,故漢魏以來(lái),衡、霍別耳。

郭璞《爾雅注》云霍山今在廬江濳縣西南,別名天柱山。漢武帝以衡山遼曠,移其神于此。今其土俗人皆呼之為南岳。

南岳本自以?xún)缮綖槊菑慕病6鴮W(xué)者多以霍山不得為南岳,又言從漢武帝始乃名之如此。言為武帝在《爾雅》前乎?斯不然矣。竊以璞言為然。何則孫炎以霍山為誤,當(dāng)作衡山?案《書(shū)傳·虞夏傳》及《白虎通》、《風(fēng)俗通》、《廣雅》并云霍山為南岳,豈諸文皆誤?明是衡山一名霍也。[21]

上面的段落劃分,出自敝人私意,意在更好地剖析這段義疏的層次。

日本東方文化學(xué)院影印宋刻單行本《毛詩(shī)正義》

第一段,意在說(shuō)明衡山與霍山,本是“一山而有二名”,衡山就是霍山,霍山也是衡山,《爾雅》及諸經(jīng)傳多云霍山為南岳,就是出自這一原因。請(qǐng)注意,這是孔穎達(dá)等論述這一問(wèn)題的大前提,下面的相關(guān)論述,都是在這一前提下展開(kāi)的。

第二段,既然衡山與霍山是“一山而有二名”,那么,《爾雅》和《漢書(shū)·地理志》記載的湘南衡山同《廣雅》和《漢書(shū)·地理志》記載的潛縣霍山又應(yīng)該做何解釋呢?某些以為衡山與霍為一山二名的人,認(rèn)為這是因?yàn)闈h武帝把對(duì)南岳之神的祭祀從又名霍山的湘南衡山北移到了潛縣的天柱山,同時(shí)又把這個(gè)天柱山名作霍山。于是,在漢魏時(shí)期以后,人們才把衡山和霍山看作是兩座不同的山峰。

引起麻煩的是第三段的內(nèi)容。順著上面第二層的語(yǔ)義下來(lái),我理解,這一段話(huà)是用《爾雅》、《漢書(shū)·地理志》和《廣雅》這些漢魏時(shí)期以后的文獻(xiàn),來(lái)進(jìn)一步疏解湘南衡山與潛縣霍山的關(guān)系。

在上引《毛詩(shī)正義》當(dāng)中,我們看到孔穎達(dá)等人只是引述了郭璞《爾雅注》這一種著述。清代所有論及這一問(wèn)題的學(xué)者,幾乎無(wú)一例外,至少都是把“郭璞《爾雅注》云霍山今在廬江濳縣西南,別名天柱山。漢武帝以衡山遼曠,移其神于此”這一整段話(huà)當(dāng)成了郭璞《爾雅注》的內(nèi)容。

可順著往下讀《毛詩(shī)正義》的第四段內(nèi)容,只要稍加思索,應(yīng)該就不難發(fā)現(xiàn),孔穎達(dá)等人對(duì)這段內(nèi)容的解析,顯然不是這樣。具體分析第四段的內(nèi)容,可以看出,孔穎達(dá)等人是分四點(diǎn)集中解釋“霍山為南岳”一事。

第一點(diǎn),“南岳本自以?xún)缮綖槊菑慕病保酥^古人所說(shuō)南岳一直有兩座山,而這絕不是從像漢武帝這樣晚近的時(shí)期才開(kāi)始有的說(shuō)法,可謂“自古以來(lái)”如此。

第二點(diǎn),“而學(xué)者多以霍山不得為南岳,又言從漢武帝始乃名之如此。言為武帝在《爾雅》前乎?斯不然矣”這段話(huà),是講世間學(xué)者普遍以為不能把潛縣的霍山稱(chēng)作南岳,同時(shí)這些人還以為從漢武帝時(shí)期開(kāi)始潛縣霍山才有南岳一稱(chēng),這樣的看法是不對(duì)的——因?yàn)椤稜栄拧肪陀小盎羯綖槟显馈钡挠涊d,而《爾雅》的成書(shū)年代在漢武帝之前。

接下來(lái),孔穎達(dá)等人在其第三點(diǎn)中乃明確寫(xiě)道:“竊以璞言為然。”也就是說(shuō),他們認(rèn)同郭璞《爾雅注》的詮釋?zhuān)^郭璞《爾雅注》的詮釋?zhuān)?dāng)然首先是郭璞以為《爾雅》“霍山為南岳”的“霍山”就是指潛縣西南別名天柱山那個(gè)“霍山”。

到目前為止,我們看到《毛詩(shī)正義》敘述的邏輯都是順暢的,這當(dāng)然一個(gè)精神正常且思路清晰的人非常正常的寫(xiě)法。

可是,若是像清代學(xué)者普遍理解的那樣,把“漢武帝以衡山遼曠,移其神于此”云云也視作郭璞《爾雅注》的內(nèi)容,就同孔穎達(dá)等人前面的說(shuō)法相互抵牾了——因?yàn)榭追f達(dá)等人在前面剛剛講到,他們認(rèn)為“南岳本自以?xún)缮綖槊保詫?duì)從漢武帝時(shí)期開(kāi)始潛縣霍山才有南岳一稱(chēng)的說(shuō)法是不予認(rèn)同的,而“漢武帝以衡山遼曠,移其神于此”云云正是這一說(shuō)法的直接依據(jù)和具體來(lái)源,孔穎達(dá)等人所說(shuō)“竊以璞言為然”的“璞言”怎么可能會(huì)包括這段與他們的觀點(diǎn)截然相反的記述?

下面再來(lái)看其第四點(diǎn)內(nèi)容,即這一段剩下來(lái)的那些話(huà):“何則孫炎以霍山為誤,當(dāng)作衡山?案《書(shū)傳·虞夏傳》及《白虎通》、《風(fēng)俗通》、《廣雅》并云霍山為南岳,豈諸文皆誤?明是衡山一名霍也。”這是說(shuō)孔穎達(dá)等人認(rèn)為曹魏人孫炎硬要把這個(gè)“霍山”改訂為“衡山”是沒(méi)有道理的。為說(shuō)明這一點(diǎn),他們舉述《尚書(shū)大傳》(《書(shū)傳·虞夏傳》)和《白虎通》、《風(fēng)俗通》、《廣雅》等書(shū)的例證,強(qiáng)調(diào)指出這些書(shū)一直記載這座潛縣“霍山”從來(lái)就被稱(chēng)作南岳,而且這樣的稱(chēng)謂形式在漢武帝之前就已經(jīng)存在(如《尚書(shū)大傳》)。即在孔穎達(dá)等人看來(lái),正因?yàn)槿绱耍艜?huì)有漢武帝改在天柱山祭祀南岳之事,以進(jìn)一步發(fā)揮第二點(diǎn)所說(shuō)早在進(jìn)入漢武帝時(shí)代之前就已經(jīng)有了潛縣霍山為南岳的說(shuō)法。這樣,整個(gè)論述,就回到了前面第一段開(kāi)宗明義提出的大前提:這些情況表明“衡山”確實(shí)又名“霍山”(案《白虎通·巡狩》敘述南岳,并舉霍山與衡山二名,《風(fēng)俗通》亦云“南方衡山,一名霍山”[22])。

綜觀上述整個(gè)第四段的敘述,可以將孔穎達(dá)等人的看法概括為:潛縣霍山自古以來(lái)就被尊崇為南岳。在這種情況下,《毛詩(shī)正義》既然明確宣稱(chēng)“竊以璞言為然”,那么郭璞的《爾雅注》就絕不應(yīng)含有與這一看法絕然抵牾的“漢武帝挪移南岳說(shuō)”。

羅里羅唆地引述并分析《毛詩(shī)正義》上述內(nèi)容,只是想論述清楚,按照正常的邏輯,所謂“漢武挪移南岳說(shuō)”絕不應(yīng)該出自晉人郭璞。那么,現(xiàn)在還能不能找到《毛詩(shī)正義》這些內(nèi)容的來(lái)源呢?幸運(yùn)的是,在唐玄宗開(kāi)元年間修撰的《初學(xué)記》一書(shū)中,我們看到載述有如下內(nèi)容:

徐靈期《南岳記》及盛弘之《荊州記》云:衡山者,五岳之南岳也。其來(lái)尚矣,至于軒轅,乃以灊霍之山為其副焉。故《爾雅》云“霍山為南岳”,蓋因其副焉〔或云“衡山一名霍山”〕。至漢武南巡,又以衡山南遠(yuǎn),道隔江漢,于是乃徙南岳之祭于廬江灊山。此亦承軒轅副義也。[23]

《太平御覽》引述同文,只是出處單記徐靈期《南岳記》而未提盛弘之《荊州記》(徐靈期是東晉時(shí)人,盛弘之是南朝劉宋時(shí)人,晚出的《荊州記》自然是承用《南岳記》的紀(jì)事),又把“衡山南遠(yuǎn)”書(shū)作“衡山遼遠(yuǎn)”,其他內(nèi)容,都與《初學(xué)記》相同[24]。對(duì)比孔穎達(dá)等人所說(shuō)“漢武帝以衡山遼曠,移其神于此”那兩句話(huà),顯而易見(jiàn),《毛詩(shī)正義》上述內(nèi)容正應(yīng)該是撮述《南岳記》的記述,只是今本《毛詩(shī)正義》奪去了這句話(huà)前面理所應(yīng)有的“徐靈期《南岳記》云”而已(看來(lái)要想真心研究問(wèn)題,真正解決問(wèn)題,佞信趙宋監(jiān)本也不是個(gè)事兒)。換句話(huà)來(lái)說(shuō),只要在南宋國(guó)子監(jiān)本《毛詩(shī)正義》中增添上“徐靈期《南岳記》云”這幾個(gè)字,就文從義順什么都通了。

盡管就實(shí)質(zhì)性意義而言,上引《毛詩(shī)正義》對(duì)南岳問(wèn)題的敘述,還頗有一些值得深入討論的地方,但我在這里只是特別關(guān)注“漢武挪移南岳說(shuō)”這一問(wèn)題。目的,是要說(shuō)明漢武帝以湘南衡山遼遠(yuǎn)而移祀南岳之神于潛縣霍山的說(shuō)法并沒(méi)有可靠來(lái)源,這只是出自東晉人徐靈期的一種說(shuō)法。須知徐氏并不是像郭璞一樣嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膶W(xué)者,而是一個(gè)有名的道士[25]。看他所講潛縣霍山在軒轅時(shí)代曾為湘南衡山這一南岳之“副山”的說(shuō)法,便可知曉《南岳記》載述的“漢武挪移南岳說(shuō)”也不會(huì)有什么可靠的來(lái)源,并不值得信賴(lài)。

在我看來(lái),徐靈期做出這一記述的依據(jù),只能是前文所述《史記·封禪書(shū)》中漢武帝元封五年“登禮潛之天柱山,號(hào)曰南岳”這一記載。那么,從漢武帝元封五年“登禮潛之天柱山,號(hào)曰南岳”這一史事當(dāng)中,能夠推導(dǎo)出漢武帝以湘南衡山遼遠(yuǎn)而移祀南岳于潛縣霍山的結(jié)論么?

如此推論的前提,需要有確切的事例能夠證明湘南衡山在此之前曾被視為南岳并受到應(yīng)有的崇祀。但我們顯然看不到這樣的情況,道士徐靈期只是想當(dāng)然地敷陳其事而已。稍習(xí)中國(guó)歷史文獻(xiàn)總體狀況的學(xué)者都會(huì)知道,道教著述紀(jì)事的信實(shí)性普遍存在比較嚴(yán)重的問(wèn)題。因而,《南岳記》出現(xiàn)這些情況是絲毫不足為怪的。

《史記·封禪書(shū)》記述秦始皇兼并天下之后,“令祠官所常奉天地名山大川鬼神可得而序也,于是自殽以東,名山五,……曰太室。太室,嵩高也。恒山,泰山,會(huì)稽,湘山”[26]。明明白白的,湘南的衡山,不在其列。連關(guān)東五大名山都算不上,湘南的衡山更不大可能會(huì)是享受世人祠祀的南岳了。當(dāng)然,并不能僅僅依據(jù)秦始皇認(rèn)定的名山來(lái)判斷湘南衡山是否曾為南岳。秦始皇是不是有過(guò)對(duì)四岳或五岳的崇祀,也就是除了泰山封禪之外秦廷是否祭祀過(guò)四岳或者五岳,這還是一個(gè)更需要考慮的基礎(chǔ)問(wèn)題,而據(jù)我目前看到的史料而言,答案是否定的。

這意味著在秦朝和秦朝之前,我們還看不到任何把湘南衡山崇祀為南岳的文獻(xiàn)記載和具體事例。屈原《楚辭·天問(wèn)》“吳獲迄古,南岳是止”句,東漢人王逸釋之曰:

獲,得也;迄,至也;古(德勇案:原文訛作“言”,據(jù)上下文義徑改),謂古公亶父也。言吳國(guó)得賢君,至古公亶父之時(shí)而遇太伯,陰讓避王(德勇案:原文訛作“玉”,徑改)季,辭之南岳之下,采藥于是,遂止而不還也。[27]

清人皮錫瑞就此論述說(shuō):

案太伯逃荊蠻,乃吳地,非楚地。屈子所云南岳必謂霍山,非謂衡山。據(jù)此足信霍山為南岳古說(shuō)有之,必非自漢武始。[28]

這種情況,明確無(wú)誤地向我們說(shuō)明,至遲從戰(zhàn)國(guó)時(shí)期起,潛縣的霍山就是人們崇祀的南岳。

又《史記·封禪書(shū)》記述漢武帝初年禮制建設(shè)事宜云:

今天子初即位,尤敬鬼神之祀。元年,漢興已六十余歲矣,天下艾安,搢紳之屬皆望天子封禪改正度也,而上鄉(xiāng)儒術(shù),招賢良。趙綰、王臧等以文學(xué)為公卿,欲議古立明堂城南,以朝諸侯;草廵狩、封禪、改歷、服色事。未就,會(huì)竇太后治黃老言,不好儒術(shù),使人微伺得趙綰等奸利事,召案綰、臧。綰、臧自殺,諸所興為皆廢。[29]

趙綰、王臧等“文學(xué)”之士亦即儒生草擬的巡狩制度既然與“封禪、改歷、服色事”相并列,至少首先就應(yīng)當(dāng)取法《尚書(shū)·堯典》所載帝君巡行四方岳山的神圣往事。

雖然礙于竇太后的阻撓,漢武帝這次創(chuàng)制巡狩岳山制度的動(dòng)議暫被擱置,但我們看前面提到的司馬遷在《史記·封禪書(shū)》中對(duì)《尚書(shū)·堯典》四岳巡狩之事的解釋?zhuān)瘁屷纷跒樘┥剑显罏楹馍剑髟罏槿A山,北岳為恒山,一一具體落實(shí)了四岳對(duì)應(yīng)的具體山峰,這就清楚顯示出隨后在武帝朝內(nèi)還是確立了這樣的岳山巡狩制度。

值得注意的是,司馬遷在這里還增添了一條《尚書(shū)·堯典》里本來(lái)沒(méi)有的內(nèi)容,這就是在東、南、西、北四岳之外憑空添加上了“中岳”一岳,謂“中岳,嵩高也”[30],這也就是后世熟知的嵩山。然而恰恰是這一《尚書(shū)·堯典》原來(lái)沒(méi)有的中岳嵩山,告訴我們正是在漢武帝時(shí)期才制定出這樣一套五岳制度。

盡管《史記·封禪書(shū)》記述說(shuō)“昔三代之居皆在河洛之間,故嵩高為中岳,而四岳各如其方,四瀆咸在山東。至秦稱(chēng)帝,都咸陽(yáng),則五岳、四瀆并在東方”[31],但如前所述,我們?cè)谇厥蓟史铎氲拿疆?dāng)中,卻根本看不到四岳或五岳體系的半點(diǎn)蹤影,可見(jiàn)司馬遷這一記述并不符合歷史實(shí)際,這應(yīng)該是他基于后來(lái)的五岳體系對(duì)秦和秦代以前情況做出的認(rèn)識(shí)。換個(gè)角度來(lái)看,假若秦始皇時(shí)期已經(jīng)有了一套成熟的五岳巡狩制度,那么在漢武帝初年似乎也無(wú)須再專(zhuān)門(mén)為此多事籌措。

同樣是在《史記·封禪書(shū)》里,還有如下一段記載,向我們透露出漢武帝時(shí)期所行五岳巡狩制度的實(shí)際情況:

于是濟(jì)北王以為天子且封禪,乃上書(shū)獻(xiàn)太山及其旁邑,天子以他縣償之。常山王有罪,遷,天子封其弟于真定,以續(xù)先王祀,而以常山為郡,然后五岳皆在天子之邦。[32]

此常山王系景帝孫劉勃,其繼承王位,時(shí)為武帝元鼎三年四月[33],“王數(shù)月,廢,國(guó)除”,漢武帝很快下詔冊(cè)封其弟劉平為真定王[34]。據(jù)《史記·五宗世家》和《漢書(shū)·地理志》記載,冊(cè)封劉平時(shí)已轉(zhuǎn)至元鼎四年[35],但從常山王勃“王數(shù)月”而獲罪的記載來(lái)看,劉勃國(guó)除,應(yīng)當(dāng)還是在元鼎三年的時(shí)候。估計(jì)應(yīng)是在元鼎三年底劉勃國(guó)除之后,漢廷即“以常山為郡”,隨后才在元鼎四年年初改封劉平于真定。

蓋元鼎三年這一年發(fā)生了西漢歷史上著名的“廣關(guān)”事件,主要是把函谷關(guān)向東推移,由今河南靈寶改置于今河南新安,并將整個(gè)山西高原都納入“關(guān)中”的范圍之內(nèi)[36]。這是漢武帝抑制諸侯王權(quán)力、強(qiáng)化專(zhuān)制統(tǒng)治的一項(xiàng)重要措施,與之伴生的另外兩項(xiàng)同類(lèi)性質(zhì)的措施:一是以所謂“推恩法”縮減諸侯王國(guó)的封地;一是將諸侯王的封地從具有神圣象征意義的泰山等五岳移走,把這些地方收歸漢廷直轄,即成為所謂“天子之邦”,以顯示天子至高無(wú)上的尊嚴(yán)和權(quán)威。

了解這樣的背景,就不難揣測(cè),在元鼎三年五岳諸山皆入天子之邦的時(shí)候,這種東南西北中的五岳制度,應(yīng)當(dāng)已經(jīng)實(shí)行一段時(shí)間,不然朝廷也就不會(huì)這樣鄭重其事了。從《史記·封禪書(shū)》“然后五岳皆在天子之邦”這一表述中我們可以看出,在元鼎三年底的時(shí)候,大漢朝廷奉祀的五岳必定都在天子直轄的諸郡境內(nèi),而不會(huì)處于各個(gè)諸侯王國(guó)的領(lǐng)地。

這樣我們?cè)賮?lái)看司馬遷岱宗(東岳)為泰山、南岳為衡山、西岳為華山、北岳為恒山以及中岳為嵩高(嵩山)的說(shuō)法,便絕不能像張守節(jié)那樣把他所說(shuō)的南岳衡山定作湘南的衡山。因?yàn)楫?dāng)時(shí)這里還是長(zhǎng)沙國(guó)的屬地,并不在什么“天子之邦”,而潛縣霍山則隸屬于漢廷直屬的廬江郡下[37]。如上所述,清人楊守敬已“博考先秦古書(shū),而知霍山實(shí)名衡山”,《史記·封禪書(shū)》記載的這一確鑿無(wú)疑的事實(shí),進(jìn)一步證明了以潛縣霍山作為南岳衡山,絕對(duì)要早于元封五年“登禮潛之天柱山”的時(shí)候,更不會(huì)像徐靈期《南岳記》等文獻(xiàn)所講的那樣,是緣于“漢武南巡,又以衡山南遠(yuǎn),道隔江漢,于是乃徙南岳之祭于廬江灊山”。潛縣的霍山、亦即所謂衡山,應(yīng)是“自古以來(lái)”就“號(hào)曰南岳”;或者更準(zhǔn)確地說(shuō),是惟有這座山才真正是早期的南岳衡山。

通觀上文所做的論述,再來(lái)看一下《楚辭·天問(wèn)》提到的南岳,便可知《尚書(shū)·堯典》的四岳很早就各自都有具體對(duì)應(yīng)的山峰。而南岳的情況則告訴我們,若是從縱向時(shí)間發(fā)展序列上來(lái)觀察的話(huà),后世普遍通行且被視作亙古不變的湘南南岳衡山顯然是由潛縣與之同名的山峰(別稱(chēng)“天柱山”或“霍山”)向西南方向推移而來(lái)。

那么,為什么會(huì)發(fā)生這樣的改變呢?此無(wú)他,只能是顧頡剛先生所說(shuō)“古史中地域的擴(kuò)張”,即略一展讀《尚書(shū)》可知,《堯典》所說(shuō)四岳,乃是所謂帝堯時(shí)代四方屬地的一個(gè)標(biāo)志性地理實(shí)體,借用一句現(xiàn)代通行的話(huà)語(yǔ),也可以稱(chēng)之為東、南、西、北四方的“地標(biāo)”。因而伴隨著最初產(chǎn)生這一四岳觀念的地域其政治勢(shì)力和文化影響范圍的擴(kuò)展,在一定條件下,某些岳山向外有所挪移以更好地體現(xiàn)岳山本來(lái)的涵義,我想這應(yīng)該是一件順利成章的事情。

具體來(lái)說(shuō),所謂“一定條件”,一是地點(diǎn)相對(duì)比較合理,挪移之后能夠更好地體現(xiàn)岳山的本義;二是山峰的名稱(chēng)相同,方位也相同,挪移開(kāi)來(lái)之后比較容易被世人接受。湘南的衡山,就具備了這兩方面的條件——相對(duì)于最初產(chǎn)生四岳觀念的那一處狹小地域,就西周秦漢以后中原王朝廣闊的疆域而言,湘南的衡山顯然要比潛縣的衡山更能體現(xiàn)岳山的本義,而這座山峰恰好又與《尚書(shū)·堯典》以來(lái)的衡山同名,且同處于南方。

明白了南岳衡山的演變歷程之后,下面讓我們?cè)賮?lái)看西岳華山的情況。在《國(guó)語(yǔ)·鄭語(yǔ)》中有如下一段記載,述及華山的位置:

桓公為司徒,甚得周眾與東土之人,問(wèn)于史伯曰:“王室多故,余懼及焉,其何所可以逃死?”史伯對(duì)曰:“王室將卑,戎狄必昌,不可偪也。當(dāng)成周者,南有荊蠻、申、呂、應(yīng)、鄧、陳、蔡、隨、唐;北有衛(wèi)、燕、狄、鮮虞、潞、洛、泉、徐、蒲;西有虞、虢、晉、隗、霍、楊、魏、芮;東有齊、魯、曹、宋、滕、薛、鄒、莒。——是非王之支子母弟甥舅也,則皆蠻荊戎狄之人也。非親則頑,不可入也。其濟(jì)、洛、河、潁之間乎!是其子男之國(guó),虢、鄶為大,虢叔恃勢(shì),鄶仲恃險(xiǎn),是皆有驕侈怠慢之心,而加之以貪冒。君若以周難之故,寄孥與賄焉,不敢不許。周亂而弊,是驕而貪,必將背君。君若以成周之眾,奉辭伐罪,無(wú)不克矣。若克二邑,鄔、弊、補(bǔ)、舟、依、[黑柔]、歴、華,君之土也。若前華后河、右洛左濟(jì),主芣、騩而食溱、洧,修典刑以守之,是可以少固。”[38]

史伯在這里給鄭桓公擘畫(huà)的謀略,是在攻取虢、鄶二國(guó)之后,穩(wěn)固控制“前華后河、右洛左濟(jì)”這一區(qū)域,以確保自己在周室潰亂之際免得遭災(zāi)受難。引人注目的是,若以河水、洛水、濟(jì)水這三條河流一卡,“前華后河、右洛左濟(jì)”這兩句話(huà)里提到“華”字,只能是指人們熟知的中岳嵩山,也就是所謂“太室”或者“嵩高”。

咋看這一說(shuō)法,是頗為令人詫異的,一些人就懷疑這個(gè)“前華”的“華”字很可能有誤[39],惟顧頡剛已云此說(shuō)不可信據(jù)[40]。原因,是顧氏看到了《國(guó)語(yǔ)》此說(shuō)更大的背景:

《秦策》范雎曰章曰:“臣居山東,……聞秦之有太后、穰侯、涇陽(yáng)、華陽(yáng),不聞其有王。”吳師道《補(bǔ)注》曰:“《正義》云:‘華陽(yáng),亭名,在洛州密縣,故華城在鄭州管城縣南。’杜《注》:‘新城,密也。’故戎又號(hào)新城君。”程恩澤曰:“……司馬彪曰:‘華陽(yáng)在密縣,山名。’則密自有華山而此地適當(dāng)其南,故曰華陽(yáng)。《水經(jīng)注》曰:‘黃水出新鄭縣太山南黃泉,東南流徑華城西,即華陽(yáng)也。’《索隱》又云:‘華陽(yáng),韓地,后屬秦。’則小司馬固不以此為華陰矣。顧祖禹曰:‘華陽(yáng),本古華國(guó),史伯謂鄭桓公:“華,君之土也。”今河南開(kāi)封府新鄭縣東南三十里有華城,亦曰華陽(yáng)亭。’又案,胡三省《通鑒注》‘華陽(yáng)君羋戎’曰:‘華陽(yáng)即武王歸馬處。’引《水經(jīng)注》云:‘門(mén)水又東北歷陽(yáng)華之山,即華陽(yáng)山也。’王鳴盛曰:‘今商州雒南縣有陽(yáng)華山,與桃林之野南北相望。’胡渭注庾信《哀江南賦》‘華陽(yáng)奔命’亦然(按渭云:“杜氏謂‘華山連延?xùn)|出’,陽(yáng)華在夸父西南,夸父在今閿鄉(xiāng)縣東南二十五里,正所謂‘連延?xùn)|出’者,乃西岳支峰,古通謂之華山。”)然戎稱(chēng)新城君,究以密縣之華為是。”(卷三)此則論華山在今河南更暢。終南、伏牛、崤函同為秦嶺山脈。華之主峰在陜西華陰;連延?xùn)|出,至雒南為陽(yáng)華山;至密縣為華山,今謂之嵩山。新鄭東南在嵩山之陽(yáng),故有華城,又有華陽(yáng)亭〔眉批:嵩山包于華山,故不得自成一岳〕。自漢武帝以嵩高為中岳,與西岳華山對(duì)立,而河南華山之名遂隱。證以羋戎號(hào)華陽(yáng)君,又號(hào)新城君,華陽(yáng)在鄭密邑,新城亦在鄭密邑,則華之在鄭又奚疑?[41]

顧氏復(fù)有相關(guān)論述曰:

(《春秋》)僖十五年《傳》:“晉侯之入也,……賂秦伯以河外列城五,東盡虢略,南及華山,內(nèi)及解梁城,”“東盡虢略”,謂東至今澠池縣。“南及華山”,謂至今靈寶、閿鄉(xiāng)兩縣之南也。其地在雒南縣之西,足證陽(yáng)華或華山一名所被者廣矣。[42]

類(lèi)似的論述,還有一些[43],其基本結(jié)論,簡(jiǎn)而言之,即戰(zhàn)國(guó)以來(lái)一系列文獻(xiàn)記載表明,“華山”一名本可兼指從今陜西華山直至今河南嵩山以東這很長(zhǎng)一大段山脈,或可姑且名之曰“華山山脈”。昔清初人胡渭也得出過(guò)同顧頡剛比較接近的看法[44]。

《漢書(shū)·武帝紀(jì)》記述漢武帝曾像“登禮”潛縣南岳衡山一樣“親登嵩高”,致禮于中岳:

(元封元年)春正月,行幸緱氏。詔曰:“朕用事華山,至于中岳,獲駁麃,見(jiàn)夏后啟母石。翌日,親登嵩高。御史乘屬、在廟旁吏卒咸聞呼萬(wàn)歲者三。登禮罔不答,其令祠官加增太室祠,禁無(wú)伐其草木。以山下戶(hù)三百為之奉邑,名曰嵩高。獨(dú)給祠,復(fù)亡所興。”[45]

這明明是把后世的中岳嵩山稱(chēng)作“華山”,告訴我們這座山勢(shì)特出的山峰在那條東西連延的“華山山脈”當(dāng)中,同西端的太華山峰一樣,更容易被世人獨(dú)以“華山”稱(chēng)之。

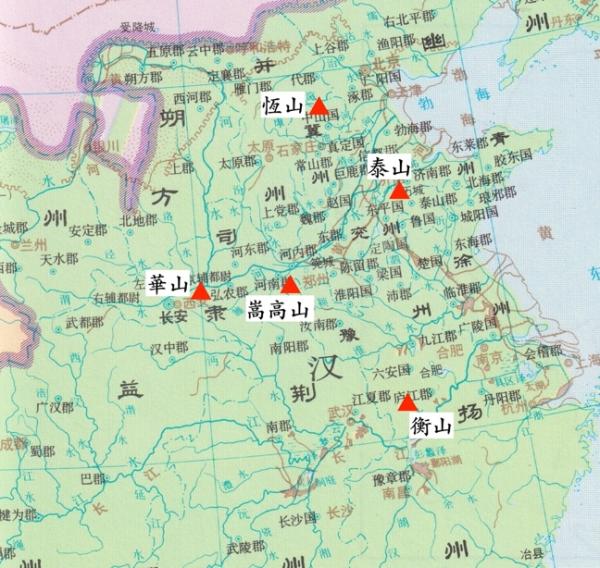

就四岳、五岳的演變問(wèn)題而言,“華山”其地這樣的名實(shí)關(guān)系,不能不讓我想到,西岳華山有沒(méi)有可能同南岳衡山一樣,有一個(gè)由這條“華山山脈”的東段向其西端的挪移過(guò)程?那么,就讓我們先假定在最初的四岳體系中,西岳就是今河南嵩山的“華山”。這樣,在東岳、北岳都像唐人張守節(jié)所講的那樣同今天的東岳泰山、北岳恒山相一致情況下,在中國(guó)現(xiàn)代地形地圖上,我們將看到如下一種分布情形:

現(xiàn)代地形圖上的上古四岳圖

這種分布形勢(shì),充分體現(xiàn)了東、南、西、北四座岳山所處位置的合理性。

這首先體現(xiàn)為這四座山峰正好分布在黃淮平原的四方邊緣。研究古代文史的學(xué)者,若不具備基本的地理知識(shí),是不大容易理解四岳同地理環(huán)境的關(guān)系的。

在峰巒起伏的山區(qū),是很難有人會(huì)特地在四方各選出一座高峰,來(lái)建立這種四岳體系的。因?yàn)槿藗儩M(mǎn)眼都是山,四處都是山;這個(gè)山頭是山,那個(gè)山頭也是山。因而沒(méi)有必要專(zhuān)門(mén)做出這樣的設(shè)置。可在遼闊的大平原上,情況則完全不同。平原的盡頭,才是山脈。這是平原的邊緣,也是平原居民所處世界的邊地,于是在東南西北四方分別選擇一座高峰作為邊地的標(biāo)識(shí),也就成了順利成章的事情了。

在中國(guó)古代,至少是在上古時(shí)期流行的華夏先人的意識(shí)觀念中,有一種說(shuō)法,謂帝堯的都城是設(shè)在今山東菏澤定陶附近那個(gè)叫作“陶”的地方。《說(shuō)文》記述說(shuō):“陶在濟(jì)陰。《夏書(shū)》曰‘東至于陶丘’。陶丘有堯城,堯嘗所居,故堯號(hào)陶唐氏。”[46]講的就是這一情況。

《史記·高祖本紀(jì)》和《漢書(shū)·高帝紀(jì)》記載劉邦在垓下之戰(zhàn)(案所謂“垓下之戰(zhàn)”實(shí)應(yīng)正作“陳下之戰(zhàn)”[47])全殲項(xiàng)羽之后,在返回洛陽(yáng)的途中經(jīng)過(guò)定陶的時(shí)候,忽然“即皇帝位于泛水之陽(yáng)”[48]。這個(gè)皇帝即位的地點(diǎn),顯然就在陶的附近。

劉邦登基做皇帝,是中國(guó)歷史上一項(xiàng)十分重大而又特別的事件;或者用現(xiàn)在通行的象征性語(yǔ)言來(lái)表述,可以說(shuō)是一項(xiàng)歷史性的事件。由于他是中國(guó)歷史上第一位靠槍桿子打出來(lái)天下的平民天子,缺乏天授君權(quán)的神圣性和權(quán)威性,所以需要在登基儀式上設(shè)法為自己增光添彩。劉邦不等回到他最初選定的都城洛陽(yáng)去舉行這場(chǎng)登基典禮,而把即位的地點(diǎn)選在陶這么個(gè)不當(dāng)不正的小地方,就應(yīng)該是基于這里曾為帝堯的舊居,即劉邦想要以此來(lái)彰顯其身登帝位系天命所授。蓋劉氏既為堯后[49],在帝堯的舊居陟升帝位,不過(guò)是光復(fù)祖宗舊業(yè)而已。這樣,更容易讓天下民眾接受他這個(gè)從表面上看起來(lái)似乎和大家一樣的平民皇帝。

由此可見(jiàn),堯都于陶,自然是在秦朝廣泛流行于世的說(shuō)法。由于秦祚短促,若是再向上追溯,應(yīng)該可以上溯到戰(zhàn)國(guó)時(shí)代。這一說(shuō)法在世間普遍通行已久,所以劉邦才會(huì)如此行事。由此看來(lái),史籍與碑刻文獻(xiàn)所記帝堯安葬于陶邑附近的成陽(yáng)并立廟祠祀[50],也是淵源有自,一定出自一個(gè)很早的古史體系。

另一方面,我們看《尚書(shū)·堯典》和《史記·五帝本紀(jì)》等傳世文獻(xiàn)載述的古史體系,帝舜所巡狩之四岳,乃是在其繼堯之后承續(xù)帝位之時(shí),因而《尚書(shū)·堯典》所謂四岳,理應(yīng)以所謂堯都為中心而配置于其東、南、西、北四方。若是在前面那幅四岳分布圖上添入剛才提到的陶之堯都,那么,我們就可以看到如下情形:

現(xiàn)代地形圖上的四岳與堯都

從這幅圖中可以看出,堯都的位置恰好處于東西兩岳和南北兩岳的中間地帶,也就是四岳之間的中點(diǎn)位置上,即四岳環(huán)繞堯都而設(shè)。因而我想有理由推斷,這樣的四岳配置是合理可信的;也就是說(shuō),我在前面把今河南嵩山的“華山”假定為最初的西岳是合情合理的,符合所謂堯舜時(shí)期的情況,當(dāng)然也符合自然地理形勢(shì)。換一個(gè)角度看,西岳華山只有定在這個(gè)位置,才能更好地解釋南岳為什么會(huì)被配置在潛縣那個(gè)位置。不管是就其同堯都的位置關(guān)系來(lái)看,還是就整體地貌形態(tài)而言,都是這樣。

那么,在這一前提下,四岳中的西岳華山又是在何時(shí)由現(xiàn)在的河南嵩山挪移到現(xiàn)在陜西華陰去的呢?這個(gè)問(wèn)題,一下子很難得出明晰的結(jié)論,不過(guò)清代學(xué)者對(duì)《左傳》如下記載的解釋?zhuān)梢詾槲覀兘馕鏊脑赖轿逶赖霓D(zhuǎn)變,提供一個(gè)觀察的窗口。

《左傳》記述魯昭公四年時(shí)晉侯欲以“國(guó)險(xiǎn)而多馬”為恃,司馬侯諫之曰:

恃險(xiǎn)與馬,而虞鄰國(guó)之難,是三殆也,四岳、三涂、陽(yáng)城大室〔唐陸德明《經(jīng)典釋文》:大,音泰,下大室同。大室即中岳嵩高山也,在豫州〕、荊山、終南,九州島之險(xiǎn)也,是不一姓。冀之北土,馬之所生,無(wú)興國(guó)焉。恃險(xiǎn)與馬,不可以為固也,從古已然。[51]

針對(duì)司馬侯這一說(shuō)法,清人胡渭解釋說(shuō):“太室即嵩高也,于四岳外別言之,亦可見(jiàn)嵩高時(shí)不為岳矣。”[52]

“嵩高時(shí)不為岳矣”這句話(huà),有它非常合理的一方面,即在司馬侯講這番話(huà)的時(shí)候,嵩高山或太室山并不在所謂“四岳”范疇之內(nèi),不然的話(huà),司馬侯就不會(huì)在剛剛提到“四岳”的情況下隨即就又講到“陽(yáng)城太室”。在這一問(wèn)題上,比胡渭行年略晚的學(xué)者徐文靖也有同樣的認(rèn)識(shí),即謂“言四岳而太室不與,無(wú)所謂中岳也”[53]。不過(guò)若是更深入一層追究,“時(shí)不為岳”這句話(huà)還有另一層隱而不顯的語(yǔ)義,即嵩高山或太室山當(dāng)時(shí)尚且沒(méi)有成為岳山,它成為岳山是后來(lái)才發(fā)生的事兒。這樣推想的緣由不止一端,但至少包含了中岳嵩山是在《尚書(shū)·堯典》四岳的基礎(chǔ)上衍生而來(lái)這一因素。

這樣想的好處,是正視了由四岳到五岳的岳山體系演變問(wèn)題,而不足之處則是沒(méi)有意識(shí)到岳山還會(huì)發(fā)生“挪移”。

下面,讓我們?cè)谇拔乃稣撌龅幕A(chǔ)上回過(guò)頭去再看看《詩(shī)·大雅·崧高》那篇詩(shī),仔細(xì)審辨一下“崧高維岳,駿極于天。維岳降神,生甫及申”這段詩(shī)里提到的“岳”字指的究竟是什么。

傳統(tǒng)的解釋?zhuān)^對(duì)主流的意見(jiàn),是這個(gè)“岳”字指的是絕不包括太室山在內(nèi)的泰山、衡山、華山和恒山這四岳之“岳”[54]。然而,若是拋開(kāi)此等通行的說(shuō)法,前后貫穿,通觀《崧高》這篇詩(shī)作全篇的內(nèi)容,則很容易看出,詩(shī)中同主題相關(guān)的山岳只有太室山,也就是嵩山,而同不含太室山在內(nèi)的所謂“四岳”毫無(wú)關(guān)系。

其實(shí)古時(shí)即頗有一些人以為《崧高》吟誦的岳山就是嵩山。例如,東漢人應(yīng)劭就引述“嵩高惟岳,峻極于天”的詩(shī)句來(lái)詮釋嵩山(案所謂“嵩高”乃是“崧高”的異體)[55]。又如唐人白居易也把“嵩高維岳,峻極于天,維岳降神,生甫及申”云云的詩(shī)句歸諸嵩山之下[56]。宋人樓鑰嘗有文曰《跋先大父嵩岳圖》,讀之可見(jiàn)其祖孫二人也都把這幾句詩(shī)吟詠的對(duì)象看作是嵩山[57]。

應(yīng)劭、白居易和樓鑰祖孫都沒(méi)有講述他們?nèi)绱丝创@一問(wèn)題的理由。其實(shí)個(gè)中緣由很簡(jiǎn)單,就一個(gè)字兒——近。《詩(shī)小序》講述《崧高》詩(shī)的宗旨說(shuō):“《崧高》,尹吉甫美宣王也。天下復(fù)平,能建國(guó)親諸侯,褒賞申伯焉。”[58]即詩(shī)中實(shí)寫(xiě)的核心人物是這位申伯,而“生甫及申”的“甫”氏,只是一個(gè)虛寫(xiě)的陪襯。故清康熙年間人孫蘭和道光年間人李黼平都以為“生甫及申”句所述及的甫、申二國(guó)、特別是其中的申國(guó)實(shí)乃靠近嵩山,故《崧高》所說(shuō)岳山實(shí)指嵩山,應(yīng)劭之說(shuō)可從[59]。

對(duì)此,清乾隆年間人汪梧鳳,還結(jié)合周幽王時(shí)史事,闡釋“崧高維岳”之岳山說(shuō):

愚按《竹書(shū)紀(jì)年》,幽王十年春,王及諸侯盟于太室,秋王師伐申。《左傳》楚靈會(huì)于申,椒舉曰:“幽王為太室之盟,戎狄畔之。”太室即嵩山之東別名。申在今南陽(yáng)縣北三十里。淮水出南陽(yáng)胎簪山,至桐柏而大。太室也,申也,桐柏也,皆豫州地,而胎簪與申則皆隸南陽(yáng)府,地為尤近。宣王時(shí)改封申伯于謝,而曰“崧高維岳”、“維岳降神”,“岳”指嵩山,舉其近者言也。蓋是時(shí)幽王有事于東方,自太室而申、而淮,自春而秋、而冬,從流忘返。始則“淮水湯湯”,既而“湝湝”,終而水落洲見(jiàn),詩(shī)人因鼓鐘之聲,思淑人之德,為婉言以諷之,冀其早自修省,而王卒不悟也。明年犬戎難作,而西周果亡矣。[60]

這“舉其近者言也”就是我在前邊講到的那個(gè)“近”字兒,而此太室之山既得岳山之名,可知在“嵩高時(shí)不為岳”的魯昭公四年之前這座山本來(lái)是曾經(jīng)被視作岳山的,而結(jié)合前面的論述便不難發(fā)現(xiàn),這座岳山正應(yīng)該是《尚書(shū)·堯典》四岳之一的西岳華山。

在確認(rèn)這一點(diǎn)之后,我們?cè)俜催^(guò)身來(lái),看《左傳》魯昭公四年那一段記載反映出來(lái)的所謂“嵩高時(shí)不為岳”的情況,實(shí)際上不是嵩高山或太室山當(dāng)時(shí)尚且沒(méi)有成為岳山,而是其所據(jù)有的西岳華山的名位,被挪移開(kāi)來(lái),所以才“時(shí)不為岳”。

這個(gè)被從嵩山挪移開(kāi)來(lái)的西岳華山,如同南岳衡山所發(fā)生的挪移一樣,是被向西拖拽,安置到了與之同名的今陜西華陰那座華山的位置上。其具體發(fā)生時(shí)間,目前還難以確定,但一定發(fā)生在魯昭公四年之前,即如前所述,當(dāng)司馬侯并列講述四岳與大室之際,便清楚表明華山已經(jīng)西移,以致“嵩高時(shí)不為岳”。

魯昭公四年“嵩高時(shí)不為岳”這一情況,還向我們表明,在當(dāng)時(shí)人們的心目中,尚且只有四岳而還沒(méi)有產(chǎn)生五岳的觀念。由四岳向五岳的轉(zhuǎn)變,是上古史上一件重大事件,它的變化過(guò)程,同古代天文觀念的轉(zhuǎn)化息息相關(guān)(四岳觀念的產(chǎn)生,其本身就具有強(qiáng)烈的天文影響因素),以后我將在論述古代天文觀念的轉(zhuǎn)化問(wèn)題時(shí)專(zhuān)門(mén)闡釋這一問(wèn)題。在這里,只是想著重說(shuō)明這一轉(zhuǎn)變過(guò)程同古史地域擴(kuò)張的關(guān)系。

概括地講,《尚書(shū)·堯典》載述的四岳,體現(xiàn)的是黃河中下游平原核心地帶先民的空間觀念,東、南、西、北四岳都處于黃淮平原的邊緣,這四岳也可以看作是其四方邊緣的標(biāo)志。以后隨著這一區(qū)域同外圍各地交往的密切,融合的加強(qiáng),這樣的核心地帶也向外圍有所擴(kuò)展,四岳隨之或有向外的挪移。但這種岳山的挪移是有條件的,不是想往哪兒挪就能挪到哪里去的——事實(shí)表明,岳山新挪移的地點(diǎn)須大體處于同一方位且山名必須要與岳山原來(lái)的名稱(chēng)相同。不然,則難以讓人接受。

這樣我們看到,大致在春秋時(shí)期,隨著周室東遷于洛陽(yáng),與周人新都近在咫尺的西岳華山實(shí)在不宜再保持舊有的岳山地位,因而西岳便被西挪到現(xiàn)在的陜西華山那里,這就是《漢書(shū)·地理志》記載的京兆尹華陰縣下的太華山[61];《禹貢·導(dǎo)山》所說(shuō)“西傾、朱圉、鳥(niǎo)鼠,至于太華”的“太華”,指的也是這座山峰[62]。前面講述的《史記·封禪書(shū)》在解釋《尚書(shū)·堯典》時(shí)講到的四岳,其西岳華山就應(yīng)該是春秋時(shí)期業(yè)已從嵩山西移后的情況。

春秋時(shí)期四岳示意圖

因?yàn)樵凇妒酚洝し舛U書(shū)》中,除了《尚書(shū)·堯典》載述的四岳之外,司馬遷還講到“中岳,嵩高也”[63],嵩山既已成為中岳,當(dāng)然不會(huì)再是西岳。這樣我們也會(huì)看到,司馬遷在《史記·封禪書(shū)》中載述的這一套五岳體系,是東岳泰山(岱宗)、南岳衡山(潛縣霍山)、西岳華山(華陰太華山)、北岳恒山和中岳嵩高山(嵩山)。這套五岳體系,很可能形成于漢武帝時(shí)期,但日后還需要進(jìn)一步論證。

漢武帝時(shí)期的五岳

至于南岳衡山由潛縣霍山向湘南岣嶁山的挪移,這個(gè)四岳、五岳演變問(wèn)題的最后一個(gè)環(huán)節(jié),其產(chǎn)生時(shí)間已經(jīng)是隋代以后的事情了。對(duì)此,《唐六典》有如下記載:

霍山,一名天柱,……自漢以來(lái)為南岳。隋文帝開(kāi)皇九年,以南衡山為南岳,廢霍山為名山。[64]

如前所述,除了霍山“自漢以來(lái)為南岳”這種說(shuō)法不符合歷史實(shí)際之外,隋文帝改變自古以來(lái)的傳統(tǒng),把南岳從霍山改換成了其西南方向的湘南衡山、亦即所謂“南衡山”,這是清清楚楚、明明白白的。這也就是前面談?wù)撨^(guò)的潛縣南岳衡山(亦即“天柱山”或“霍山”)被挪移為湘南同名山峰的具體時(shí)間。

隋文帝開(kāi)皇九年的五岳

開(kāi)皇九年,在隋朝的歷史上是一個(gè)具有特別意義的年份。這一年正月,隋師攻入建鄴,平陳。這樣,文帝楊廣便如同當(dāng)年的秦始皇一樣,結(jié)束分裂局面,一統(tǒng)天下。隋廷也因之“析置州縣”,對(duì)地域控制的建置有所調(diào)整。六月,“朝野物議,咸愿登封”,也就是舉行封禪典禮,以慶賀這一曠世功德。孰料隋文帝未允,且訓(xùn)斥臣下云:“而今以后,言及封禪,宜即禁絕。”可到了這年十一月的時(shí)候,還是有人呈上表文,請(qǐng)行封禪,不過(guò)仍未獲準(zhǔn)[65]。

盡管如此,擬議封禪一事,很可能同南岳衡山的西南挪移具有內(nèi)在關(guān)聯(lián)。蓋所謂封禪之事乃登封泰山,而東岳泰山為四岳或五岳之首,在議論封禪東岳事宜時(shí)一并談及南岳的設(shè)置,自屬合情合理。隋文帝吞并江南之后,霍山南岳位置太過(guò)偏北這一缺陷,因南北兩方由長(zhǎng)期分裂而復(fù)歸一統(tǒng)而變得更加突出,即南岳霍山地處江北,整個(gè)江南地區(qū)都會(huì)給人一種化外邊裔之地的感覺(jué),隋的統(tǒng)一也就會(huì)顯得缺乏充分的合理性和必然性,而向南挪移南岳,顯然有助于彌補(bǔ)這一缺陷。因而我推測(cè)南岳衡山的南移這件事大致應(yīng)該發(fā)生在開(kāi)皇九年六月隋廷君臣討論封禪事宜的時(shí)候。

南岳岳山的挪移,是伴隨著隋文帝楊廣把隋朝的統(tǒng)治地域由江北推向江南這一進(jìn)程而發(fā)生的,這也愈加清楚地顯現(xiàn)出中原政權(quán)控制地域的擴(kuò)展,是四岳、五岳演變的核心動(dòng)力。

總括以上論述,可知四岳、五岳是伴隨著古史地域擴(kuò)張而逐漸發(fā)生演變的。

其第一階段,是《尚書(shū)·堯典》記載的四岳,即東為泰山、南為霍山、西為嵩山、北為恒山。《尚書(shū)·堯典》的成書(shū)時(shí)間雖然已經(jīng)遲至戰(zhàn)國(guó)時(shí)期,但其中包括四岳在內(nèi)的很多內(nèi)容,體現(xiàn)的是跟早的遠(yuǎn)古時(shí)期的情況。具體地說(shuō),《尚書(shū)·堯典》的四岳體現(xiàn)的是黃淮平原腹心地帶居民的地理觀念,這也是古史傳說(shuō)中堯舜時(shí)代的觀念。

第二階段,是春秋時(shí)期的四岳,這是周室東遷之后,以京師雒邑為中心對(duì)舊有四岳所做的調(diào)整,即東為泰山、南為霍山、西為太華山、北為恒山。當(dāng)然更確實(shí)地講,這應(yīng)該說(shuō)是魯召公四年前一段時(shí)間之內(nèi)顯現(xiàn)于世的四岳。這種四岳構(gòu)成形式,反映出它所體現(xiàn)的地域觀念在向西擴(kuò)張。

第三階段,是漢武帝時(shí)期的五岳。在西岳華山西遷很長(zhǎng)一段時(shí)間以后,在天文、地理以及五行觀念這幾重因素影響下,于東、南、西、北四岳之外新增了中岳,即東為泰山、南為霍山、西為太華山、北為恒山、中為嵩山。在地理方面,西岳西移之后,隨著四岳之間地域的擴(kuò)展,空闊的中間地帶,在一定程度上,產(chǎn)生了配置“中岳”的必要。

第四階段,是隋文帝開(kāi)皇九年之后的五岳,即東為泰山、南為衡山、西為太華山、北為恒山、中為嵩山。這既有前述隋吞并江南之后政治形勢(shì)的需求,從更大的背景來(lái)看,更是人們所認(rèn)知的地域范圍隨著歷史發(fā)展而不斷擴(kuò)張的必然結(jié)果[66]。

總之,上述四岳、五岳的演變過(guò)程,可以從一個(gè)側(cè)面印證顧頡剛倡導(dǎo)的“古史中地域的擴(kuò)張”學(xué)說(shuō)符合歷史的規(guī)律。

2021年7月15日草稿

2021年8月22日晚改定

注釋?zhuān)?/u>

[1] 顧頡剛《答劉、胡兩先生書(shū)》,原刊《讀書(shū)雜志》第11期,1923年,此據(jù)顧氏主編《古史辨》第一冊(cè)(北平,樸社,1931),頁(yè)99—100。

[2] 顧頡剛《古史中地域的擴(kuò)張》,原刊《禹貢》半月刊第1卷第2期,1934年,此據(jù)唐曉峰等編著《歷史地理學(xué)讀本》(北京,北京大學(xué)出版社,2006),頁(yè)1—6。

[3] 顧頡剛《古史中地域的擴(kuò)張》,據(jù)唐曉峰等編著《歷史地理學(xué)讀本》,頁(yè)1—6。

[4] 饒宗頤《古史重建與地域擴(kuò)張》,刊唐曉峰等編《九州島》第二輯(北京,商務(wù)印書(shū)館,1999),頁(yè)21—28。

[5] 顧頡剛《史林雜識(shí)初編》(北京,中華書(shū)局,1963)之《四岳與五岳》,頁(yè)34—45。

[6] 顧頡剛《史林雜識(shí)初編》之《四岳與五岳》,頁(yè)45。

[7] 顧頡剛《史林雜識(shí)初編》之《四岳與五岳》,頁(yè)41。

[8] 《尚書(shū)·堯典》,據(jù)清孫星衍《尚書(shū)今古文注疏》(北京,中華書(shū)局,1986)卷一,頁(yè)35—50。

[9] 《史記》(北京,中華書(shū)局,2014)卷二八《封禪書(shū)》,頁(yè)1632。

[10] 《史記》卷二八《封禪書(shū)》之唐張守節(jié)《正義》,頁(yè)1632。

[11] 《爾雅·釋山》,據(jù)晉郭璞注《爾雅》(北京,北京圖書(shū)館出版社,2002,《中華再造善本》叢書(shū)影印國(guó)家圖書(shū)館藏宋刻本)卷中,頁(yè)13b。

[12] 《史記》卷二八《封禪書(shū)》,頁(yè)1681。

[13] 《史記》卷一二《孝武本紀(jì)》之《集解》,頁(yè)608。

[14] 晉郭璞注《爾雅》卷中,頁(yè)13b。

[15] 《漢書(shū)》(北京,中華書(shū)局,1962)卷六《武帝紀(jì)》,頁(yè)196。

[16] 《尚書(shū)·禹貢》,據(jù)清孫星衍《尚書(shū)今古文注疏》卷三,頁(yè)185。

[17] 清楊守敬《禹貢本義》(光緒二十二年楊氏鄂城菊灣刊本)之“衡山”條,頁(yè)29b—31a。

[18] 如臧庸《拜經(jīng)堂集》(民國(guó)十九年宗氏石印本)卷一《五岳釋》,頁(yè)23a—25a。段玉裁《經(jīng)韻樓集》(上海,上海古籍出版社,2008)卷四《讀爾雅釋山論南岳》,頁(yè)86—87。洪頤煊《筠軒文鈔》(清嘉慶十一年刻本)卷四《霍山為南岳解》,頁(yè)16a—17a。陸心源《儀顧堂集》(清光緒刻本)卷一《五岳辨》,頁(yè)10a—12b。楊守敬《晦明軒稿》(武漢,湖北人民出版社,1997,《楊守敬集》本)之《衡山考》,頁(yè)1149。等等。

[19] 唐孔穎達(dá)等《尚書(shū)注疏》(臺(tái)北,藝文印書(shū)館,2007,影印清嘉慶阮元刻《十三經(jīng)注疏》本)卷三《舜典》,頁(yè)39—40。唐孔穎達(dá)等《春秋左傳注疏》(臺(tái)北,藝文印書(shū)館,2007,影印清嘉慶阮元刻《十三經(jīng)注疏》本)卷四二昭公四年,頁(yè)727。

[20] 案宋邢昺等《爾雅疏》(臺(tái)北,藝文印書(shū)館,2007,影印清嘉慶阮元刻《十三經(jīng)注疏》本)卷七(頁(yè)118)疏釋《爾雅·釋山》這一問(wèn)題,即迻錄《毛詩(shī)正義》此文。

[21] 唐孔穎達(dá)等《毛詩(shī)正義》(東京,東方文化學(xué)院,1936,影印宋刻單行本)卷三三,頁(yè)12a—12b。

[22] 漢班固《白虎通·巡狩》,據(jù)清陳立《白虎通疏證》(北京,中華書(shū)局,1994)卷六,頁(yè)299。宋李昉等《太平御覽》(北京,中華書(shū)局,1960,影印宋刻本)卷三八《地部·敘山》引《白虎通》,頁(yè)181。漢應(yīng)劭《風(fēng)俗通·五岳》,據(jù)吳樹(shù)平《風(fēng)俗通議校釋》(天津,天津古籍出版社,1980),頁(yè)366—367。

[23] 唐徐堅(jiān)等《初學(xué)記》(北京,中華書(shū)局,1962)卷五《地理·衡山》,頁(yè)96—97。

[24] 宋李昉等《太平御覽》卷三九《地部·衡山》,頁(yè)189。

[25] 元?jiǎng)⒋蟊颉睹┥街尽罚ㄉ虾#虾9偶霭嫔纾?989,《道藏要籍選刊》本)卷九《道山冊(cè)》,頁(yè)310。

[26] 《史記》卷二八《封禪書(shū)》,頁(yè)1649。

[27] 漢王逸《楚辭章句》(臺(tái)北,藝文印書(shū)館,1974,影印明萬(wàn)歷武林馮紹祖刻本)卷三《天問(wèn)》,頁(yè)130。

[28] 皮錫瑞《經(jīng)訓(xùn)書(shū)院自課文》卷二《〈釋山〉五岳前后異議考》,此據(jù)譚其驤主編《清人文集地理類(lèi)匯編》第五冊(cè)(杭州,浙江人民出版社,1988),頁(yè)520。

[29] 《史記》卷二八《封禪書(shū)》,頁(yè)1664。

[30] 《史記》卷二八《封禪書(shū)》,頁(yè)1632。

[31] 《史記》卷二八《封禪書(shū)》,頁(yè)1649。

[32] 《史記》卷二八《封禪書(shū)》,頁(yè)1667。

[33] 《漢書(shū)》卷六《武帝紀(jì)》,頁(yè)183。

[34] 《漢書(shū)》卷五三《景十三王傳》,頁(yè)2435。

[35] 《史記》卷五八《五宗世家》,頁(yè)2557—2558。《漢書(shū)》卷二八下《地理志》下,頁(yè)1631。

[36] 別詳拙文《漢武帝“廣關(guān)”與西漢前期地域控制的變遷》,原刊《中國(guó)歷史地理論叢》2008年第2期,后收入敝人文集《舊史輿地文錄》(北京,中華書(shū)局,2013),頁(yè)152—164。

[37] 周振鶴《西漢政區(qū)地理》(北京,人民出版社,1987),頁(yè)46—53,頁(yè)119—128。《漢書(shū)》卷二八上《地理志》上,頁(yè)1568—1569。

[38] 《國(guó)語(yǔ)》(上海,上海古籍出版社,1978)卷一六《鄭語(yǔ)》,頁(yè)507。

[39] 如清汪遠(yuǎn)孫《國(guó)語(yǔ)明道本考異》(清道光丙午汪氏振綺堂精刻《國(guó)語(yǔ)校注本三種》本)卷四(頁(yè)1a—1b)即以為此“華”字當(dāng)正作“潁”;又清徐元誥《國(guó)語(yǔ)集解》(北京,中華書(shū)局,2002)卷一六《鄭語(yǔ)》(頁(yè)464)及今上海古籍出版社點(diǎn)校本《國(guó)語(yǔ)》(頁(yè)509)亦均沿承此說(shuō)。

[40] 顧頡剛《顧頡剛讀書(shū)筆記》(臺(tái)北,聯(lián)經(jīng)出版事業(yè)公司,1990)第七卷上《湯山小記》(五)之“鄭語(yǔ)‘前華后河’”條,頁(yè)4817。

[41] 顧頡剛《顧頡剛讀書(shū)筆記》第五卷下《法華讀書(shū)記》(十五)之“華陽(yáng)與陽(yáng)華(雒南、密縣、新鄭)”條,頁(yè)3487—3488。

[42] 顧頡剛《顧頡剛讀書(shū)筆記》第五卷下《法華讀書(shū)記》(十五)之“晉華山在靈寶、閿鄉(xiāng)南”條,頁(yè)3489。

[43] 如顧頡剛《顧頡剛讀書(shū)筆記》第七卷下《湯山小記》(八)之“崤山即華山;湘山所以得預(yù)名山”條(頁(yè)5546—5547)等。

[44] 清胡渭《禹貢錐指》(上海,上海古籍出版社,1996)卷九,頁(yè)162—163。

[45] 《漢書(shū)》卷六《武帝紀(jì)》,頁(yè)190。

[46] 漢許慎《說(shuō)文解字》(北京,北京圖書(shū)館出版社,2004,影印國(guó)家圖書(shū)館藏宋刻元修本)第十四下,頁(yè)2a。

[47] 別詳拙文《論所謂“垓下之戰(zhàn)”應(yīng)正名為“陳下之戰(zhàn)”》,原刊《中國(guó)社會(huì)科學(xué)院歷史研究所學(xué)刊》第1集(社會(huì)科學(xué)文獻(xiàn)出版社,2001年10月),后收入敝人文集《歷史的空間與空間的歷史》(北京,北京師范大學(xué)出版社,2013),頁(yè)153—167。

[48] 《史記》卷八《高祖本紀(jì)》,頁(yè)478。《漢書(shū)》卷一下《高帝紀(jì)》下,頁(yè)52。

[49] 《左傳》文公十三年、襄公二十四年、昭公二十九年,據(jù)晉杜預(yù)《春秋經(jīng)傳集解》(上海,上海古籍出版社,1978)卷九,頁(yè)487;卷一七,頁(yè)1011;卷二六,頁(yè)1575—1576。

[50] 《史記》卷一《五帝本紀(jì)》之劉宋裴骃《集解》、唐張守節(jié)《正義》,頁(yè)36。宋洪適《隸釋》(清同治十年皖南洪氏晦木齋刻本)卷一《濟(jì)陰太守孟郁修堯廟碑》、《帝堯碑》、《成陽(yáng)靈臺(tái)碑》,頁(yè)1a—13a。

[51] 《左傳》昭公四年,據(jù)晉杜預(yù)《春秋經(jīng)傳集解》卷二一,頁(yè)1234—1235。

[52] 清胡渭《禹貢錐指》卷一一上,頁(yè)366。

[53] 清徐文靖《禹貢會(huì)箋》(臺(tái)北,臺(tái)灣商務(wù)印書(shū)館,1986,影印文淵閣《四庫(kù)全書(shū)》本)卷一〇,頁(yè)8b。

[54] 如唐孔穎達(dá)等《毛詩(shī)注疏》(臺(tái)北,藝文印書(shū)館,2007,影印清嘉慶阮元刻《十三經(jīng)注疏》本)卷一八,頁(yè)669。宋朱熹《詩(shī)集傳》(上海,上海古籍出版社,1958)卷一八,頁(yè)212。清陳奐《詩(shī)毛氏傳疏》(清道光二十七年吳門(mén)南園埽葉山莊陳氏刊本)卷二五,頁(yè)29a。

[55] 漢應(yīng)劭《風(fēng)俗通·五岳》,據(jù)吳樹(shù)平《風(fēng)俗通議校釋》,頁(yè)367。

[56] 唐白居易《白氏六帖事類(lèi)集》(北京,文物出版社,1987,影印南宋紹興刻本)卷二“嵩山”,頁(yè)29b。

[57] 宋樓鑰《攻媿集》(上海,商務(wù)印書(shū)館,1935,《叢書(shū)集成初編》排印《聚珍版叢書(shū)》本)卷七六《跋先大父嵩岳圖》,頁(yè)1042—1043。

[58] 漢鄭玄《毛詩(shī)傳箋》(北京,中華書(shū)局,2018)卷一八,頁(yè)427。

[59] 清孫蘭《柳庭輿地隅記》(清光緖刊《蟄園叢書(shū)》本)卷中,頁(yè)2b—3a。清李黼平《毛詩(shī)紬義》(清道光七年刻本)卷二〇,頁(yè)17a—18b。

[60] 清汪梧鳳《詩(shī)學(xué)女為》(清乾隆不疏園刻本)卷一八“鼓鐘三則”條,頁(yè)15a—15b。

[61] 《漢書(shū)》卷二八上《地理志》上,頁(yè)1545—1546。

[62] 《尚書(shū)·禹貢》,據(jù)清孫星衍《尚書(shū)今古文注疏》卷三,頁(yè)184。

[63] 《史記》卷二八《封禪書(shū)》,頁(yè)1632。

[64] 唐李林甫等《大唐六典》(北京,中華書(shū)局,2004,《古逸叢書(shū)三編》百衲影印北京大學(xué)、南京博物院及北京圖書(shū)館藏宋溫州刻本)卷三“戶(hù)部郎中員外郎”條,頁(yè)7b—8a。“九年”原作“也年”,據(jù)唐李吉甫《元和郡縣圖志》(北京,中華書(shū)局,1983)卷二九“衡州”條(頁(yè)704)改。

[65] 《隋書(shū)》(北京,中華書(shū)局,1973)卷二《高祖紀(jì)》下,頁(yè)32—34;又《隋書(shū)》卷二九《地理志》上,頁(yè)807。

[66] 附案關(guān)于北岳,曾有一些似是而非的說(shuō)法,頗為流行,即以為北岳曾有過(guò)一個(gè)由今河北曲陽(yáng)向今山西渾源挪移的過(guò)程。這一說(shuō)法是站不住腳的,實(shí)際不能成立。清人顧炎武對(duì)此做過(guò)比較切實(shí)的考辨,可參看。顧說(shuō)見(jiàn)于其文集《亭林文集》(清康熙原刻本)卷一《北岳辨》(頁(yè)1a—4a)。以后有合適機(jī)會(huì),我將專(zhuān)門(mén)講述這一問(wèn)題。

- 報(bào)料熱線(xiàn): 021-962866

- 報(bào)料郵箱: news@thepaper.cn

滬公網(wǎng)安備31010602000299號(hào)

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報(bào)業(yè)有限公司