- +1

倭人社會(huì):《三國(guó)志》中記載的日本早期國(guó)家靠譜嗎

大寶元年(701年),日本公布了歷史上具有劃時(shí)代意義的《大寶令》,這部令典中正式使用了“日本”國(guó)號(hào),這也成為今日日本這一國(guó)名的起始。在此之前,史籍中將生活于日本列島內(nèi)的族群及其政權(quán)統(tǒng)稱為倭。然而,倭人的時(shí)代尚未形成成熟的文字,有關(guān)當(dāng)時(shí)日本列島內(nèi)的歷史必須依賴于中國(guó)一側(cè)的史籍。《漢書·地理志》中記載:“夫樂浪海中有倭人,分為百余國(guó),以歲時(shí)來獻(xiàn)見云。”這是最早有關(guān)日本列島內(nèi)政權(quán)的可靠記錄。此后,《后漢書》中還保留了光武帝賞賜給倭奴國(guó)王金印的記載。所謂倭奴國(guó)普遍將其理解為在倭人族群中被稱為“奴”的一個(gè)國(guó)家,即后代《倭人傳》中所見的奴國(guó)。上述史料展現(xiàn)出兩漢時(shí)期日本列島內(nèi)的倭人已形成了眾多小型政權(quán),并開始積極與中國(guó)王朝展開交往。

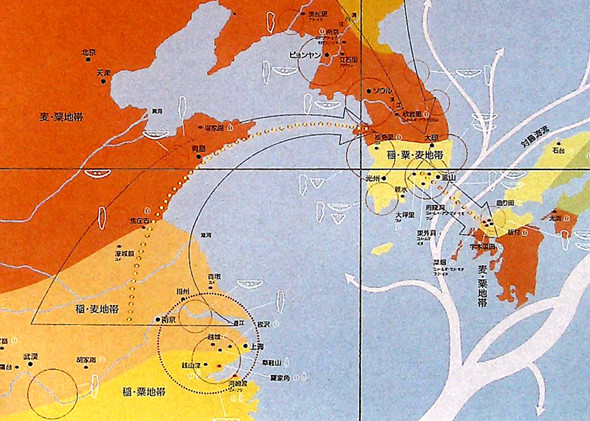

與兩《漢書》中只言片語的記載相比,《三國(guó)志·魏志》中專門為倭人設(shè)立了列傳,詳細(xì)記錄了相當(dāng)于三國(guó)時(shí)期倭人社會(huì)的歷史。《倭人傳》從朝鮮半島南部的狗邪韓國(guó)為起點(diǎn),依次記錄了日本列島內(nèi)一系列小國(guó)的概況,以及倭人這一族群的風(fēng)俗習(xí)慣(參見圖1)。從史料來源看,《倭人傳》的內(nèi)容絕非出自捕風(fēng)捉影式的傳聞、或倭人自身單方面的描述。三國(guó)時(shí)期,曹魏設(shè)置于朝鮮半島上的帶方郡長(zhǎng)期擔(dān)負(fù)著監(jiān)視三韓與倭諸國(guó)間動(dòng)向的責(zé)任,帶方郡的使節(jié)曾頻繁往來于倭人境內(nèi),并駐扎于伊都等國(guó)之中。正始元年(240),帶方郡建中校尉梯儁還曾奉詔到達(dá)日本列島內(nèi),冊(cè)封女王卑彌呼為倭王。可見,曹魏政權(quán)應(yīng)掌握著有關(guān)倭國(guó)國(guó)內(nèi)相對(duì)準(zhǔn)確的情報(bào)。《倭人傳》中的文字很可能即出自曹魏官員在親身調(diào)查后寫成的記錄,其記載比較客觀的反映了當(dāng)時(shí)日本列島內(nèi)的情勢(shì)。也正因如此,《倭人傳》成為今日了解當(dāng)時(shí)倭人社會(huì)最為重要的史料。

圖1.《倭人傳》所記路線

女王卑彌呼平定倭國(guó)大亂的事跡是《倭人傳》中非常著名的片段。倭國(guó)原本是一個(gè)由對(duì)馬國(guó)、一大(支)國(guó)、末盧國(guó)、伊都國(guó)、不彌國(guó)等眾多小國(guó)組成的松散聯(lián)合體政權(quán)。這一聯(lián)合體的中心位于邪馬臺(tái)國(guó),卑彌呼當(dāng)政的邪馬臺(tái)國(guó)又被稱為女王國(guó)。卑彌呼時(shí)代以前,倭國(guó)也存在過男性的王。由于當(dāng)時(shí)諸政權(quán)間戰(zhàn)事不斷,倭國(guó)長(zhǎng)期處于動(dòng)蕩局面。最終各國(guó)一致推舉出帶有巫祝色彩的女王卑彌呼主政,倭國(guó)內(nèi)部方逐漸穩(wěn)定(參見圖2)。執(zhí)政后,卑彌呼一方面在伊都國(guó)中設(shè)置了令諸國(guó)忌憚的“一大率”來監(jiān)督各國(guó);另一方面,其主動(dòng)融入中國(guó)王朝構(gòu)建的東亞世界體系,并獲得了曹魏政權(quán)的冊(cè)封。上述在內(nèi)政外交上的一連串舉措頗有成效,卑彌呼不僅奠定了其在國(guó)內(nèi)的強(qiáng)勢(shì)領(lǐng)導(dǎo)地位,在與日本列島上其他政權(quán)發(fā)生沖突之際,還獲得了中國(guó)王朝強(qiáng)有力的支持。狗奴國(guó)位于邪馬臺(tái)國(guó)的南部,其并未被納入倭人聯(lián)合體政權(quán)之中。兩國(guó)間一向沖突不斷。為緩和這種局面,卑彌呼并未選擇繼續(xù)使用軍事手段,而是轉(zhuǎn)而求助于曹魏。最終,由曹魏政權(quán)出面,派遣使者攜帶著詔書、黃幢、以及檄專程誡諭了狗奴國(guó)國(guó)王。詔書代表了中國(guó)皇帝的最高旨意,檄作為軍事文書則帶有軍事威脅的意味。實(shí)際上,卑彌呼巧妙地利用了曹魏政權(quán)在東亞世界中的政治、軍事影響力,壓制了狗奴國(guó)的對(duì)抗。正是在與中國(guó)王朝頻繁的接觸過程中,倭國(guó)不斷成長(zhǎng)壯大,逐漸由一個(gè)松散的聯(lián)合體政權(quán)向著統(tǒng)一國(guó)家演進(jìn)。

與文獻(xiàn)中的記載相應(yīng),在相當(dāng)于漢代至三國(guó)的時(shí)期,日本列島上的考古學(xué)時(shí)代正處于彌生文化階段(約公元前3世紀(jì)—公元3世紀(jì))。彌生這一名稱因明治17年(1884年)該文化在東京本鄉(xiāng)區(qū)向ヶ岡的彌生町首次發(fā)現(xiàn)而得名。彌生時(shí)代之前,統(tǒng)治日本列島的是處于新石器時(shí)代的繩文文化(約公元前12世紀(jì)—前3世紀(jì))。這一時(shí)期金屬制造技術(shù)尚未出現(xiàn),生產(chǎn)工具多為磨制石器,并且當(dāng)時(shí)的農(nóng)業(yè)仍以采集型農(nóng)業(yè)、旱地雜谷農(nóng)業(yè)為主。至繩文末期,一種以水田稻作農(nóng)業(yè)、環(huán)壕聚落、支石墓、以及青銅器為特征的新型考古學(xué)文化在日本九州北部地區(qū)出現(xiàn),這就是最終發(fā)展為倭人這一族群的彌生文化。

彌生文化的登場(chǎng)極具突然性,當(dāng)繩文末期出現(xiàn)在九州北部后,迅速兼并、融合了周邊的繩文文化,并逐步向本州島的東部推進(jìn)。最終,代替了繩文文化,成為了日本列島內(nèi)的主流文明。彌生文化與繩文文化間并不存在著內(nèi)在傳承關(guān)系。與此相反,彌生文化所表現(xiàn)出的諸特征與生活在朝鮮半島南部、以及中國(guó)長(zhǎng)江中下游流域的稻作民族有著極為緊密的關(guān)系。通過對(duì)東亞地區(qū)考古學(xué)文化的綜合對(duì)比研究,可以肯定彌生人是一個(gè)由東亞大陸的稻作民族遷徙至日本列島后形成的殖民群體(亦可稱為渡來人群體)。

為探討彌生人的源頭,須將視野擴(kuò)大到更為廣闊的東亞地區(qū)。作為稻作文明的重要發(fā)祥地,我國(guó)的長(zhǎng)江中下流域在距今7000-5000年間匯集了崧澤、良渚、湖熟、馬橋等眾多考古學(xué)文化。以這一地區(qū)為中心,稻作文明不斷向四周傳播,甚至渡海到達(dá)了朝鮮半島南部(參見圖3)。大約由公元前9世紀(jì)開始,在朝鮮半島范圍內(nèi),特別是韓國(guó)忠清南道松菊里、以及慶尚北道大邱一線以南的地區(qū),稻作農(nóng)業(yè)、環(huán)壕聚落、支石墓等彌生文化的代表性遺跡相繼出現(xiàn)。彌生文化的母胎逐漸孕育成熟。至戰(zhàn)國(guó)后期,越國(guó)政權(quán)的崩潰、楚國(guó)東擴(kuò)、秦統(tǒng)一中國(guó)等一系列事件,對(duì)長(zhǎng)江中下游的稻作文明形成一次次的強(qiáng)烈沖擊。另一方面,西漢初年燕人衛(wèi)滿率眾擊敗了箕氏朝鮮,略有其地。箕氏朝鮮國(guó)王準(zhǔn)率殘余勢(shì)力逃亡到半島南部,并取代了三韓之一的馬韓,自立為“韓王”。衛(wèi)滿集團(tuán)的軍事介入,實(shí)際造成了朝鮮半島全體的動(dòng)蕩局面。戰(zhàn)國(guó)末期至西漢初年,從長(zhǎng)江中下游流域至朝鮮半島范圍內(nèi)戰(zhàn)亂迭起,由此形成的連鎖反應(yīng),迫使原生活于本地的稻作民族紛紛向周邊地區(qū)遷徙。作為同一海域內(nèi)的日本九州地區(qū)成為了一塊為稻作民族所向往的樂土。在公元前3世紀(jì)前后,涌入九州的稻作民族最終創(chuàng)造出了彌生文化。

有關(guān)倭人與稻作民族間的關(guān)系,史籍中也可尋得蛛絲馬跡。《晉書·倭人傳》中曾記載倭人自稱為太伯之后。眾所周知,太伯在《史記·吳太伯世家》中被描述為將周的繼承權(quán)讓位于三弟季歷,而主動(dòng)與二弟仲雍逃離周地,最終“文身斷發(fā)”,在江南建立了吳國(guó)政權(quán)。倭人自詡為太伯之后,無疑暗示出其自身作為吳人后裔的觀念。紋身是吳越民族自古以來的風(fēng)俗,除吳國(guó)的事例外,《史記·越王勾踐世家》中記載越國(guó)先祖夏后少康之子封于會(huì)稽后,同樣依從了斷發(fā)文身的習(xí)俗。《倭人傳》中記載日本列島內(nèi)“男子無大小皆黥面文身”,正與吳越同俗。通過這些零星的事例不難看出,作為稻作民族在遷徙至日本列島后形成的倭人,其生活習(xí)俗、自我認(rèn)識(shí)等方面仍保留著與長(zhǎng)江中下游文明間的微妙聯(lián)系。

邪馬臺(tái)尋蹤

九州北部由于臨近東亞大陸,成為彌生文化最為集中和發(fā)達(dá)的地區(qū)。日本列島內(nèi)以山地為主,其有限的沿海平原,成為了遷徙而來的彌生人為維持水田農(nóng)業(yè)而爭(zhēng)奪的重要土地資源。彌生前期,九州地區(qū)的彌生墓葬中發(fā)現(xiàn)有大量由武器致死的遺骨。其中缺少頭骨、或缺少肢骨的墓葬比比皆是。甚至還有像福岡縣小郡市橫隈狐冢墓葬中,在戰(zhàn)斗中折斷的石劍仍留在墓主人尸骨內(nèi)的事例。這些遺跡現(xiàn)象正是當(dāng)時(shí)聚落間激烈戰(zhàn)爭(zhēng)的真實(shí)寫照。在彼此的競(jìng)爭(zhēng)中,一些更具實(shí)力的聚落集團(tuán)通過兼并、聯(lián)合等手段不斷壯大,具有“國(guó)”色彩的政權(quán)開始登上了歷史舞臺(tái)。日本列島由此開始邁入了《倭人傳》的世界。

《倭人傳》記載的眾多“國(guó)”中,一些作為地名仍延續(xù)至今。例如:對(duì)馬國(guó)→長(zhǎng)崎縣對(duì)馬島、一支國(guó)→長(zhǎng)崎縣一岐島、末盧(マツロ,Matsuro)國(guó)→佐賀縣唐津市松浦(マツウラ,Matsuura)川一帶、伊都(イト,Ito)國(guó)→福岡縣舊怡土(イト,Ito)郡等。與地名的傳承相應(yīng),這些地區(qū)內(nèi)也發(fā)現(xiàn)了相當(dāng)于彌生時(shí)代“國(guó)”的遺跡。長(zhǎng)崎縣的一岐島位于朝鮮半島與九州之間的朝鮮海峽中,自古被作為連接?xùn)|亞大陸與日本列島間的中轉(zhuǎn)站。位于島上的原の辻遺址中發(fā)現(xiàn)有一座規(guī)模龐大的彌生聚落遺跡。該聚落東西長(zhǎng)350米、南北長(zhǎng)750米,外圍設(shè)有三重環(huán)壕圍繞,環(huán)壕內(nèi)還設(shè)置有木柵,防衛(wèi)設(shè)施非常周密。聚落遺址內(nèi)還分布著用于祭祀、王居、議事、以及接待中原王朝與倭人使節(jié)的“國(guó)賓館”等建筑遺跡。從遺址整體的規(guī)模及其功能機(jī)構(gòu)的設(shè)置可以看出,其已完全達(dá)到了小型都城的水準(zhǔn)。正因如此,原の辻遺址被認(rèn)為是《倭人傳》所記一支國(guó)國(guó)都所在(參見圖4)。與一岐國(guó)隔海相望的九州北部,是《倭人傳》中記載諸“國(guó)”最為集中的地區(qū)。在這一區(qū)域內(nèi)發(fā)現(xiàn)了一批等級(jí)極高具有“王墓”性質(zhì)的墓葬。被推測(cè)為伊都王墓的福岡縣絲島市三云南小路墓葬中,共出土陪葬的漢代銅鏡57枚,其中還包括鏡面直徑達(dá)到46.5厘米的超大型銅鏡5面。這種直徑近半米的銅鏡在中國(guó)境內(nèi)都極為罕見,顯示出墓主人生前所擁有的非凡權(quán)力與驚人財(cái)富。通過這一系列“王墓”的發(fā)現(xiàn),末盧國(guó)、伊都國(guó)、奴國(guó)等政權(quán)的勢(shì)力范圍獲得了確定。

在倭人建立的政權(quán)中,卑彌呼生活的邪馬臺(tái)國(guó)無疑是最為神秘的一個(gè)。有關(guān)邪馬臺(tái)國(guó)所在地的問題,是東亞范圍內(nèi)歷史與考古學(xué)者長(zhǎng)期爭(zhēng)論的焦點(diǎn)。日本奈良縣南部自古被稱為“大和”(ヤマト,Yamato),其日語發(fā)音與邪馬臺(tái)(ヤマタイ,Yamatai)非常接近。更為重要的是一種前方后圓形制的巨大墳?zāi)乖趶浬┢诔霈F(xiàn)在這一地區(qū)。以這種古墳為標(biāo)志,日本列島迎來了強(qiáng)盛的古墳時(shí)代(3世紀(jì)后半—6世紀(jì))。這一地區(qū)也成為此后大和政權(quán)的中心。基于邪馬臺(tái)國(guó)最終發(fā)展為大和政權(quán)這種認(rèn)識(shí),奈良南部被認(rèn)為是邪馬臺(tái)國(guó)最為有力的候選地。甚至當(dāng)?shù)剡€保留有與女王卑彌呼相關(guān)的遺跡。在大和地區(qū)的纏向遺址范圍內(nèi),坐落著一批相當(dāng)于《倭人傳》時(shí)代(3世紀(jì)末—4世紀(jì)初)的古墳。其中擁有著核心地位的箸墓古墳全長(zhǎng)達(dá)到了278米,前部寬130米、后部直徑150米,歷經(jīng)近兩千年的風(fēng)雨侵蝕,其殘高仍達(dá)30余米。從古墳的體量就可看出,墓主人生前所擁有著至高的權(quán)勢(shì)。由于這座古墳與《倭人傳》中卑彌呼死后“大作冢,百余步”的記載頗為相似,其也被歷代傳說為卑彌呼之冢。

當(dāng)然,邪馬臺(tái)國(guó)大和說也存在著一定不足,即其地理位置與《倭人傳》的記載不合。根據(jù)文獻(xiàn)所記地理方位,邪馬臺(tái)國(guó)應(yīng)大致位于伊都國(guó)、奴國(guó)等政權(quán)的南方,其所在地不應(yīng)離開九州范圍。由于《倭人傳》是由曹魏使者記錄的具有外國(guó)情報(bào)性質(zhì)的文獻(xiàn),并且其中很多記載獲得了考古學(xué)上的驗(yàn)證,作為倭人中心的邪馬臺(tái)國(guó),其信息應(yīng)更為準(zhǔn)確。大和地區(qū)距離九州過于遙遠(yuǎn),不僅與文獻(xiàn)不符,其政權(quán)在當(dāng)時(shí)的技術(shù)條件下如何能有效地控制九州諸國(guó)也成為一個(gè)重大疑問。與此相對(duì),邪馬臺(tái)國(guó)九州說自然也成為了一種主流觀點(diǎn)。盡管彌生末期九州地區(qū)尚未出現(xiàn)可以比肩箸墓古墳這種規(guī)模的墳?zāi)梗珡膹浬衅陂_始大型聚落在九州北部非常盛行。其中最為著名的當(dāng)屬吉野ヶ里遺址(參見圖5)。吉野ヶ里聚落整體由內(nèi)外雙重壕溝環(huán)繞,其中外壕長(zhǎng)達(dá)2.5公里,內(nèi)側(cè)還設(shè)立了木柵、土壘等防御工事。外壕內(nèi)南北兩側(cè)分別設(shè)有兩道內(nèi)壕,兩道內(nèi)壕之中各自存在著獨(dú)立的建筑群。從遺跡現(xiàn)象分析,北內(nèi)壕中為專門用于祭祀的區(qū)域,南內(nèi)壕則為統(tǒng)治階層的生活區(qū)。吉野ヶ里遺址的規(guī)模遠(yuǎn)遠(yuǎn)超越了彌生前期小型聚落的水平。作為其統(tǒng)治者絕非只是單純的聚落首長(zhǎng),其統(tǒng)轄的范圍無疑應(yīng)相當(dāng)廣闊。因此,有觀點(diǎn)指出邪馬臺(tái)國(guó)應(yīng)存在于類似吉野ヶ里遺址這種規(guī)模的“都城”遺跡中。現(xiàn)階段,有關(guān)邪馬臺(tái)國(guó)所在地的問題仍被重重迷霧所籠罩,眾多學(xué)說尚處于爭(zhēng)論之中。我們只能拭目以待考古學(xué)上的新發(fā)現(xiàn)、以及相關(guān)研究的深入。

圖5.吉野ヶ里遺址

- 報(bào)料熱線: 021-962866

- 報(bào)料郵箱: news@thepaper.cn

滬公網(wǎng)安備31010602000299號(hào)

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報(bào)業(yè)有限公司