- +1

臺北故宮如何管理深藏清宮200年的古璽印(二)

【編者按】2012年,上海博物館研究員孫慰祖作為第一批來到臺北故宮博物院的專業研修人員,繼續對院藏清宮璽印及篆刻文物作一專題的考察。看到乾隆四十九年至五十二年間,收得署款為文征明、文彭、何震、甘旸的石章近60方,并為之題詩頌詠,表達欣慰激賞之情。這些石章均是偽托。可見內府大臣對民間流布已久的篆刻偽作還缺乏鑒別能力。

2012年12月3日 星期一

幾天來,后山幾排宿舍中偶爾會在早晨走出一位老太太,步履蹣跚地踱過我的窗前。中午或者傍晚,偶而有輛小車停門口。我才知道,我不是后山的唯一住客。

清宮舊印其實包括兩大部分,一為用印,如大清的璽寶,帝、后、妃的封印、謚寶和閑章;二為藏印,即乾隆年間入藏的古銅印、玉印及篆刻石章。中國歷代帝、后璽寶基本上毀失殆盡,惟獨清宮舊印絕大部分都幸存于世,這和清王朝的終結方式不無關系。這些舊印分藏情況是:大清的璽寶及部分帝、后、妃用印,收藏于北京故宮;清太祖至穆宗十朝的謚寶在沈陽故宮;清宮藏古印和乾隆用印的大部分,1949年隨其他文物遷至臺灣。

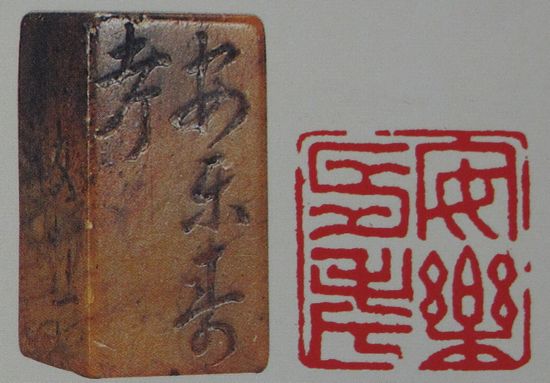

乾隆帝喜好印章,與民間早已興起的古印收藏之風與文人雅賞書畫篆刻的新潮相互呼應。除了古銅、玉印,還熱衷于明代名賢刻印的收羅。如乾隆四十九年至五十二年間,收得署款為文征明、文彭、何震、甘旸的石章近60方,并為之題詩頌詠,表達欣慰激賞之情。這些石章如《陋室銘》、《愛蓮說》等均刻文彭名款,當然是偽托。可見內府大臣們對民間流布已久的篆刻偽作還缺乏鑒別能力。這些石章質料多為青田,兼有壽山、昌化石,有的經過火煨變色。由于入藏年代明確,可以據此了解到清初至乾隆時期偽造明代篆刻名家的風氣和作偽特點。

查閱清宮檔案記載,乾隆三年已有銅印1261方,同年多次傳旨制作盛裝“古銅印章”的漆匣和命汪由敦等近臣考釋印文,乾隆帝并對漆匣內抽屜命名、印文冊頁置放位置都有具體的交代。從這些情況看,銅印進入內府的年代更在此前的可能尚不能排除。乾隆帝對印章一道最為癡迷,所作《古銅章歌》有句云“詎惟鑒古怡心神,藉考數千年革因”,將史料價值置于“鑒古怡心神”之上,說明對古印價值的認識是自有見地的。這也是歷代帝王中無論個人擁有的各種閑句名號章的數量,還是鐫刻、選材工藝的講究,他都堪稱一人的根本原因。

院區有供游客飲茶、用餐的“故宮晶華”,地下室辟為員工餐廳。每天的午、晚餐都是一葷二素自選,約合人民幣十來元。到了晚上,院區就是寂然的世界。所以隔天總得在小賣部買些碗面或者饅頭備著,對付早餐和午夜的饑腸。

回到宿舍,將申請提看文物目錄呈報張永富先生。張先生告,原定明天何副院長見面的安排因“立法院”臨時請去接受質詢,需要推遲。

2012年12月4日 星期二

圖書文獻處的善本古籍需提前一天申請,每次借閱限二種,二十冊之內。印譜也歸入古籍,由專人從庫房送來、取回。每天走進閱覽室,呂女士會將備好的印譜遞給我,另外附上一只口罩。

院藏舊譜有西泠印社民國版的《秋景庵印譜》、《二金蝶堂印譜》、《龍泓山人印譜》、《求是齋印譜》等數種,另有汪啟淑《飛鴻堂印譜》,都屬存世多見。惟《松石山房印譜》,據光緒壬午方濬益序云譜輯于東瀛,所收上及秦漢,下止于清季,為前所未見者。另外,楊守敬自日本訪得《令號璽史·印部》和《埋麝發香》兩譜,我在大陸亦未及見。兩譜與我近年關注的中國印制東傳問題有關,因而頗有興趣。

《璽史》四卷,書前鈐有“星吾海外訪得秘籍”朱文印和“楊守敬印”、“飛青閣藏書印”、“宜都楊氏藏書記”白文印。是摹錄日本早年敕書及其他文牒上所鈐中央、地方官印的剪貼本。每印下標有年號、來源,所輯多已見于會田富康《日本古印新考》及木內武男《印章》、久米雅雄《日本印章史》等書。也有一小部分未見引用,如“遣新羅使之印”及六種不同的“太政官印”等,是頗有價值的資料。

日本摹錄奈良、平安時代古官印的印譜,有1773年的《藤貞幹古印譜》,集大成者又有1857年長谷川延輯成的《博愛堂集古印譜》。此本《璽史》輯于1836年,其中摹錄的“遣唐使印”三方,二方分別鈐于天平五年(733),延歷二十三年(804)文書,另一僅注“官印譜古摹本”的與《藤貞幹古印譜》所記天平5年者同。由此看來,《璽史》所摹或即來自藤貞幹本,而后者本難信據。因為,此印的文字風格已越出唐代而及于南宋,與奈良時代日本官印風格不能合轍。另有一同文印見于公元805年的《最澄入唐牒》上,卻未見于《璽史》摹入。

“遣唐使印”是目前所知最早的外交專用官印。在唐朝存續年代日本至少先后鑄行了三種,表明兩國之間往來的頻密以及此種派遣性質的人員來華活動延續年代之長。

臺灣藝術大學美術學院邀我下午做一個講座。黃華源老師中午來接,說先去板橋品嘗臺灣小館的特色。板橋的道路、小巷顯得有些舊,但干凈、疏朗。找了家小館,僅容二三小桌,十分安靜,一中年女人在操持。臺灣這樣的小館子甚多,心氣亦平和,故能長久經營。由此想起這邊的風氣,求大、求奢華、求暴利,內質卻往往相去甚遠,于是街頭店家時不時旗號變幻。

多次參加臺藝大舉辦的研討會,書畫系的研究生也多次來上海訪學,給我的印象是學風純正求實。乘此機會將思考了多年的“唐宋文人印系”現象提了出來。或許是外來和尚好念經,同道和研究生們對這樣一個很小又很專業的篆刻史論題的關注,多少讓我感到意外。

晚上系里招待。林進忠院長和幾位教授都是熟人,一席笑語,天南海北。回到會館忽然想起通行證來,遍尋未見,于是自嘆“興盡悲來”。四處打電話詢問,又復得,已是凌晨四點。

2012年12月5日 星期三

幾天來繼續對清宮舊藏銅印中的部分疑似偽品作圖像檢索觀察,完成特征記錄。

鑒別研究也延伸出另一個課題,即古璽印的作偽史。由于這批銅印進入內府的年代下限十分明確,因而可以作為明清之際作偽方法和特征的研究標本。

《金薤留珍》和《守官遺范》所貯銅印,絕大多數為“熟坑”,推斷入藏之前已流傳有年。其中偽品的制作時間或可溯及明代,這和此期仿制青銅器再度興盛似乎存在一定的關聯。另一個背景則是明中葉以后民間收藏古印和鈐拓印譜的文化時尚,催生了作偽售利的市場。篆刻的風氣推動,摹刻古印、翻刻舊譜的作業也很容易轉化為偽造古印的技術條件。

明萬歷年間高濂見到的市場情況很能說明問題:“古之銅章先后出土者何止千萬?即顧氏《印藪》猶云未備,余先三入燕市,收有千方。十年之值,高下迴異。向無官私之別,今則分王侯伯長官印,而價值倍于往時。以姓氏為私印,價則較常亦倍矣”,“近日關中洛下利徒翻鑄假印,伙入真正,以愚收藏,如軍司馬、王任、日利,不一而足,且不易辨。”(《燕閑清賞箋》卷上)可見其時作偽的手法已經比較成熟,使精于篆刻又通曉印學的甘旸在《甘氏印正》中亦多有以偽為真的誤斷。故清宮所收廁入部分偽印,并不足為奇。

印蛻冊頁上的題記,揭示了當時藏印的整理過程。所有銅、玉印似乎經過“皇上鑒定”,復又由稽璜、于敏中、董邦達等近臣“校勘”。所謂“校勘”,除了釋文,主要就是依據明羅王常所編的印譜——《秦漢印統》作為比照。然而《印統》本身摹刻失真且已雜入了杜撰鑿空的偽品,校勘結果當然是“鈕式篆法俱與各印大略相同,洵系舊物無疑”。

只是這些早年的偽品,在今天已不失為具有研究價值的文物了。

2012年12月6日 星期四

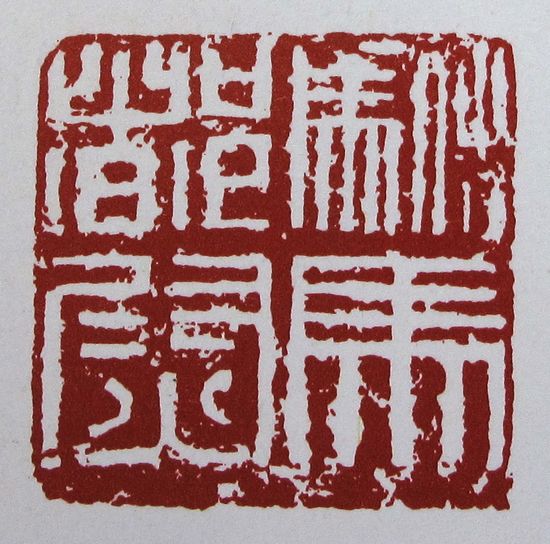

對《金薤留珍》、《毓慶宮藏漢銅印》、《守宮遺范》三部分銅印中的疑偽者再作局部放大觀測,作偽的方法與類型有以下幾種:

私印改刻官印,如“就武男家丞”(《金》);官印改刻文字,如“河東公主丞印”、“虎賁中郎將印”(《金》);范鑄偽品,如 “強弩都尉章”(《毓》),此類往往同范多件,“卑耐之印”三件皆見于《金》譜;又如祝辭印“修躬德,以俟賢。臣興顯,令名存”,真品曾見舊譜著錄,此次細看《金》譜所收者,確知為整體偽鑄。

偽品“做舊”皆采用打磨、加色上蠟為主,使之色澤黝黑成為“熟坑”,不像晚清民國間出現的做上土蝕,綠銹,貌似“生坑”的方法。據此可以確定傳世同類偽品的制作年代當相去不遠。

《守宮遺笵》所收十印,屬偽刻者五方。當時大臣題曰:“以上官名印十方《秦漢印統》未載,而其鈕式篆法俱與各印書所載漢印大略相同。” 當年的作偽者畢竟是下了專業功夫的,乾隆和近臣們以“大略相同”為準繩,豈能辨其雌雄?

午后,李宗焜研究員來接,路偶不暢,到達史語所與王汎森先生會面的時間顯得很促迫。三年前到所里訪問時正值他卸印之際,曾頗自幸于“無關心”,未料不久即就副院長之職,所以見面送上的第一句話就是“王副院長想‘無關心’也難啊”。讀過他在大陸出版的《晚明清初思想十論》,對我有關明代藝術家生活的研究多有啟發,也乘此向他致謝。

在國際漢學領域,史語所保持著前沿的地位。邀請海內外學者作訪問,安排學術報告成為一個傳統。報告會對社會開放,各地專業人士和高校學生可以預約參加。

講完《古璽印辨偽》,有人提問,印象很深的是一位女生提出了這樣的問題:“假如先生去作假印,將如之何?”我說:“如果本來可能去作偽的話,不幸的是我走向了學術。學術使我無法回到本來。另外,如果創作一枚真印和作一枚偽印,后者對我來說付出的成本更高的話,您認為我該選擇什么?”講堂里一陣輕快的笑聲。

史語所研究大樓有著90年代的那種樸素的建筑風格。研究人員都有獨立的辦公室,少有外界干擾,工作時間也是靈活的。李宗焜兄說他很喜歡在辦公室里呆到夜里,我說:“我是知不可至,心向往之。”

晚上,與史語所文字學門幾位研究員共餐,讓吃了好幾天員工套餐的我換了一次口味。(未完待續)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司