- +1

《讀書》專稿|起底“影響因子”:中國學界又上當了

“影響因子”在今天中國的學術評價體系中,究竟有多重要,恐怕無需贅言。不但科學界將它奉若神明,而且人文社科學界,也對它頂禮膜拜。但它的權威性真的無可置疑嗎?經過兩位作者長時間的調查與研究,驚人發現“影響因子”只是美國一家私人商業公司推出的盈利產品,從一開始就沒有“學術公器”的性質,而且直到今天,它制造出的學術評價體系,也幾乎沒有真正代表過學術科研的真實水平。在這個系列的第一回合里,作者從“影響因子”及其商業公司的背景、重點產品、盈利模式入手,對這套評價體系進行了一次大起底。對今天不斷迷信國際化的中國學界,不知會不會有所觸動。

本文即將刊發于2016年5月《讀書》,原標題為《“影響因子”是用來賺大錢的:揭開“影響因子”的學術畫皮(一)》,澎湃新聞經授權轉載。《讀書》雜志的微信訂閱號是“dushu_magazine”。

1.影響因子在當今中國的聲勢

期刊的所謂“影響因子”(impact factor),在中國當下的期刊評價體系中,特別是在科技期刊評價體系中,已經被推崇到荒謬的高度。舉例來說,英國的《自然》(Nature)雜志如今在許多中國學者心目中絕對是高居神壇,而它之所以被學界捧上神壇,主要原因之一就是它在風靡全球的“影響因子”游戲中,長期遙遙領先——二〇一四年它的“影響因子”高達41.5,在SCI期刊中位居第七。幾乎可以這樣說,對《自然》的迷信和崇拜,就是對期刊“影響因子”迷信和崇拜的表征。

在當前國人的錯誤認識中,普遍將期刊“影響因子”看成理所當然的權威學術評估手段,視為一種“學術公器”,用于衡量個人、學術團體、研究單位,甚至國家的整體學術水平。許多科研機構的管理部門,長期強調并用各種考核手段要求科研人員盡可能將論文發表在國外的高影響因子刊物上,卻完全沒有看到,這種要求不僅在學理上極為無理,而且正在實際上對中國學術造成極大傷害。

2.影響因子的商業性質

一位《中國科學報》的資深女記者,在和我們討論有關問題時, 曾非常自然地問:“影響因子”難道不是國際科學界對科研成果公認的最客觀評價嗎?她這樣問,當然反映了她對“影響因子”公正性的深信不疑。讓筆者稍感吃驚的是,在我們的思想認識中,作為一位《中國科學報》的資深記者,她按理應該在這個問題上有著比一般公眾及文科學者更為專業和清醒的認識。結果我們看到連她這樣的專業人士都受害如此之深,可見“影響因子”的神話已經誤人到什么程度了。

當時我們忍不住告訴她:你要是知道“影響因子”其實是美國一家私人商業公司推出的一項盈利產品,你就不會那樣問了!

非常奇怪的是,國內學界對期刊“影響因子”的歷史形成過程, 幾乎沒有人去關注,而且幾乎完全沒有人注意到它純粹的商業性質。出現這種狀況的原因,主要是因為人們普遍從一開始就是跪倒在“影響因子”面前的,將它誤認為是國際科學界的“學術公器”。

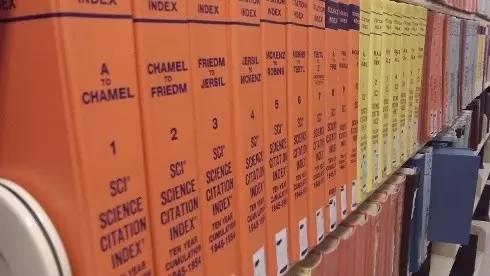

讓我們先“劇透”一點調查結果:“科學情報研究所”(Institute for Scientific Information,通行的簡稱是ISI )逐年發布的“科學引用索引”(Science Citation Index ,簡稱SCI)和“期刊引證報告”(Journal Citation Report,簡稱JCR),被當今科學界視為兩種最權威的學術評估數據。SCI可用來檢索科學論文被引用的情況,JCR本質上是SCI的衍生產品,它是基于對SCI(后來包括SSCI和A&HCI)“引用索引”數據進行整合處理后得到的結果,就是期刊的“影響因子”。許多人誤以為它們是由“國際權威科學機構”發布的,而實際上這家“科學情報研究所”從一開始就是一家地地道道的私人商業公司,一九九二年又被湯森路透(Thomson Reuters)收購。只是ISI的這一性質,多年來一直不太為普通公眾和許多學界人士所知。

但是且慢,“科學情報研究所”難道會是私人商業公司嗎?

我們知道,對于長期跪倒在“影響因子”面前的人來說,僅僅指出它是由一家私人商業公司發布的,可能仍然不足以動搖他們對“影響因子”的崇敬之情,要真正理解“影響因子”的商業性質,就有必要進一步了解它的前世今生。

3.尤金·加菲爾德的創業

SCI和JCR這兩種數據行用半個世紀,已經極大地改變了國際科學界的學術生態和發表機制。他們的創立者尤金·加菲爾德不管歷史功過如何,已經足以名垂青史。

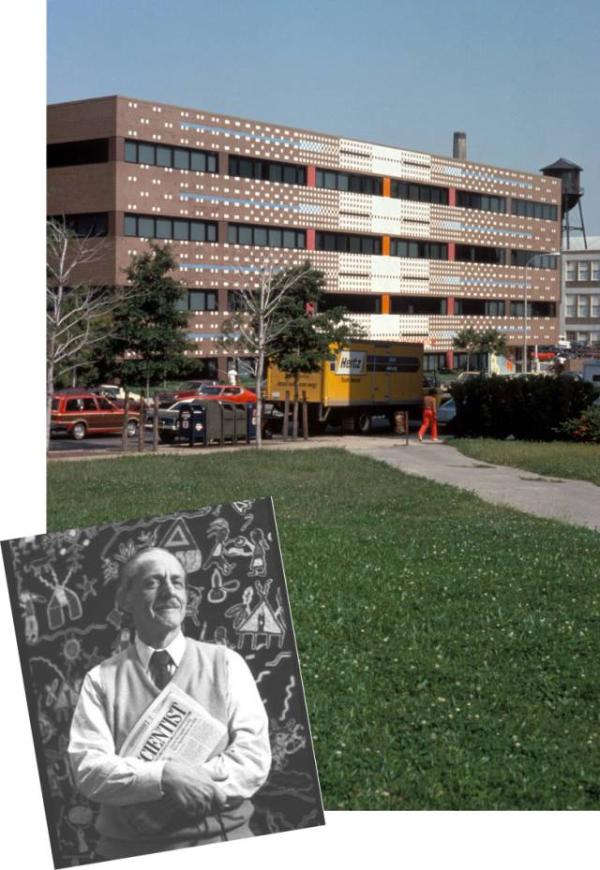

加菲爾德一九二五年生于紐約布朗克斯區,從哥倫比亞大學獲化學學士學位(一九四九)和圖書情報學碩士學位(一九五四),從賓夕法尼亞大學獲結構語言學博士學位(一九六一)。一九五六年,還在攻讀博士學位的加菲爾德已經注冊成立了一家小公司,推出了第一款信息產品《目錄快訊》(Current Contents,簡稱CC),是一種對管理類雜志目錄進行定期匯編的小冊子。除了零售散賣,貝爾實驗室(Bell Lab)成為他的第一家企業用戶。加菲爾德后來回憶,為了完成貝爾的訂單,需要先投入五百美元作為印刷費,而這在他白手起家的早期不是一筆小數目,他從私人銀行貸款才勉強渡過難關。

一九六〇年加菲爾德迎來了他事業的轉折點。這年他將公司改名“科學情報研究所”,與美國國家健康學會合作,獲得國家科學基金(NSF)三十萬美元,共同承擔建設“基因文獻引用索引庫”(Genetics Citation Index)項目。該項目對一九六一年二十八個國家出版的六百一十三種期刊兩萬冊以上的一百四十萬條參考文獻建立引用索引,進行編目,最終結果共五卷,其中基因類文獻引用索引獨立成一卷。一九六三年該項目順利結項,加菲爾德原指望國家科學基金繼續提供資助,將余下四卷一起出版,但他的申請未獲批準。加菲爾德于是決定自己來干,獨立出版,并將五卷統一命名為“科學引用索引”,即科學界現今奉為圭臬的SCI。

從起源上看,“引用索引”的想法并非加菲爾德首創,它是受到美國一種判例援引法律工具書的啟發。美國法律遵照“判例”原則, 法院進行判決時,必須與本院或上級法院此前對相似案例做出的判決保持一致。一八七三年,芝加哥法律出版商謝帕德(F. Shepard)開始出版一種他自己編印的工具書,在判例和援引案例之間建立索引, 統一編列并標記判例是否已被推翻、撤銷、修改或加入限制條件。這種工具書能幫助律師快速了解一個判例是否仍然適宜援引,出版后大受歡迎,法律界人士幾乎人手一本。謝帕德的名字甚至衍化出一個法律術語“Shepardize”,意為“查閱《謝帕德引證》”。

而作為一種期刊評估手段,JCR的思想源頭可追溯至格羅斯(Gloss)夫婦一九二七年發表在《科學》(Science)上的一篇文章。他們試圖解決這樣一個問題:在圖書館預算有限的情形下,應該參照什么標準為學生購買供查閱的化學期刊?最簡便的方法,當然是找一個權威專家為圖書館開列一個目錄清單,但這會受到專家個人局限的左右。格羅斯夫婦的解決方案,是選取知名刊物《美國化學學會雜志》,對它一九二六年發表的兩百四十七篇文章的三千六百三十三條參考文獻進行統計,按引用次數對所有被引刊物進行排序,刊物重要性與排序結果直接對應,圖書館可參照此清單進行購買。這種篩選方式操作簡便,且不存在太高專業“門檻”,很快被其他信息科學家借鑒推廣到別的學科領域。

SCI 作為 JCR 的數據基礎,相較前人有所突破的地方在于,不再區分學科類別,收錄期刊海量增加。但根本區別在于,格羅斯夫婦及其后繼者們對期刊進行篩選時,還保持著非常“純潔”的動機, 為的是服務學術,而SCI和JCR卻不是這樣,它們從一出生就是商業信息產品,“賺錢”是它們與生俱來的屬性。

4.講個故事推銷產品:“影響因子”預測諾貝爾獎

加菲爾德白手起家,從最初五百美元都要靠私人銀行貸款,發展到今天至少在科學界儼然有君臨天下之勢的“信息帝國”,確實堪稱科學、信息、資本三者結合的傳奇。這個帝國的所作所為是好是壞,“影響因子”本身是不是合理,還不是本文打算討論的內容,要留待以后再說。但加菲爾德在推銷他的產品時,手法高明而且不遺余力, 卻不可不提。這里也姑舉一例以見一斑。

加菲爾德千方百計要讓他的信息商品位居高端,乃至凌駕于學術之上,他的關鍵手法之一是講了一個動人的故事——SCI可以預測諾貝爾獎。

一九六五年,即SCI推向市場的次年,在美國海軍研究辦公室(Office for Naval Research)主辦的一次學術會議上,加菲爾德做了大會報告。當時他迫切需要打開SCI的市場,所以這次大會報告很大程度上成為一次不失時機的產品推介。加菲爾德宣稱,SCI有五項功能: 一、便于學者了解前人工作;二、可作為評估研究成果的手段;三、便于追蹤研究成果的發表來源;四、可用于計算期刊的“影響因子”; 五、為科學史研究提供一種輔助手段。

在闡述第二項功能時,加菲爾德選擇了最能撩撥學界敏感神經的“諾貝爾獎預測”來進行論證。他利用1964年首次出版的一九六一年度SCI報告,統計了一九六一年二十五萬七千九百位學者的成果被SCI論文引用的情況,又統計了一九六二、一九六三年產生的十三位物理、化學和醫學諾貝爾獎獲得者的論文引用情況, 數據表明,該十三位學者在獲得諾貝爾獎的前一年,他們的成果被SCI論文引用的平均數量和次數遠高于一般水平。

從表面上看,這確實表明優秀科學家群體有著更高的SCI論文被引用數,但這并不足以支撐加菲爾德的論斷:SCI論文引用數可以反過來用于評估單個學者的學術水平。

事實上,就在兩年前的一篇文章中,加菲爾德還主動發出警告, 利用論文引用次數評估科學家和科學成果可能存在風險,理由是“論文的影響和論文的重要性及意義是兩碼事”。他甚至非常恰如其分地引用了蘇聯李森科的例子,說明如果引用次數最多的作者應該獲得諾貝爾獎,那就會得出李森科是蘇聯最偉大科學家的荒謬結論。而且在加菲爾德舉例的十三位諾貝爾獎獲得者中,已有一個明顯反例: 按照加菲爾德的統計,一九六三年度物理學獎獲得者約翰內斯·詹森(J. H. Jensen)一九六一年三篇論文的SCI引用才四次,連引用次數的平均值(5.51次)都未達到。

但是,加菲爾德在隨后持續打造SCI產品“學術形象”的過程中, 卻似乎完全忘記了自己當初發出的警告。從一九六五至一九八三年間,他先后撰寫了三十多篇文章,力圖證明SCI論文引用可以“預測”諾貝爾獎。

在一九九〇年的一篇綜述文章中,加菲爾德引用他此前鼓吹此事的三十多篇文章,力圖將所謂“高引作者名錄”和諾貝爾獎聯系起來。我們詳細研究了加菲爾德這篇文章所提供的數據,發現他對數據的處理和使用至少存在著三個問題:

第一,加菲爾德非常明顯地對數據進行“選擇性呈現”。每年新增SCI論文數以萬計,這些論文產生的引用會讓SCI“高引作者名錄”各年大不相同,因此截取年限不同,結果就不一樣。加菲爾德提供的六組數據中,起始年份各不相同,截止都在一九九〇年(該文寫于這年),截取年限依次為一年、一年、十一年、十四年、十三年和十五年,并無章法可循。事實上,一九六一至一九九〇年的三十年間,所有可能截取的年限共有四百六十五種,對應的“高引作者名錄”就應該有四百六十五份——而加菲爾德僅僅給出了其中六份,呈樣率不到1.3%,對于如此明顯的選擇性呈現,加菲爾德卻沒有交代任何理由(哪怕宣稱是“隨機抽取”)。

第二,加菲爾德沒有說明“高引作者名錄”人數的選取標準。因為名單越長,出現諾貝爾獎得主的概率也就越大。加菲爾德的六組數據,名單人數從最初的五十擴大到了后來的一千,卻沒有給出任何解釋理由。

第三,沒有明確預測的有效年限。通常,預測事件發生是有時限要求的。加菲爾德六組數據的預測年份截止于一九九〇年,只是因為他的文章寫于這一年,這意味著預測的有效期限可能止于任何年份,這完全背離了“預測”的基本要求。

加菲爾德之后,有學者采用相同路徑加入“預測”行列,這些工作對引導學界相信 SCI 論文“高引”可預測諾貝爾獎起了推波助瀾的作用,而客觀上則是在自覺或不自覺地幫助SCI推銷產品。但對于這種“預測”,學界至今還存在相當大的異議。下面僅舉一例:

學者金格拉斯(Y. Gingras)和華萊士(M. Wallace)二〇一〇年發表一項研究,他們對比物理和化學領域的兩組數據:逐年統計一九〇一至二〇〇七年排名前五百的高引作者的被引用情況,和一九〇一至二〇〇七年三百三十位諾獎得主的被引用情況。統計結果顯示,一九〇〇至一九四五年間,諾貝爾獎得主在獲獎當年的平均被引用次數確實高于其他高引作者,出現一個突出的峰值;但是從一九四六至二〇〇七年,這樣的峰值再未出現。這意味著,一九〇〇至一九四五年間,成果引用或許可以看作預測諾貝爾獎的有效風向標,但是從一九四六年以后,試圖從“高引作者”中鑒別出諾貝爾獎得主已經完全沒有可能。他們對這種變化提出的解釋是:五十年代以來科研人數在急劇增加;同時專業分支在不斷細化。如果他們的研究結論成立,那就表明:早在SCI作為一種商品被銷售之前的大約二十年,它在“預測諾貝爾獎”這件事上就已經失效了。

一個對金格拉斯和華萊士兩人上述研究結論非常有利的最新證據是:“科學情報研究所”二〇一四年公布的“高引作者名錄”中, 盡管包括了多達三千二百一十六位科學人士,但該名錄二〇一四年的諾貝爾獎“預測”命中率為零。

然而這并不妨礙“高引作者名錄”繼續受學界追捧。因為在“SCI引用”風行整個學界的今天,能進入該名錄已經被當成學術水平突出的象征。更何況,鼓吹“預測諾貝爾獎”本來只是加菲爾德當年推銷SCI產品時的一個手段,如今時移世易,SCI和“影響因子”的聲勢已經如日中天,能不能預測諾貝爾獎早已無關緊要了。

5.ISI“信息帝國”的驚人利潤

在加菲爾德創業之前,美國的科技情報工作,倒是和今天中國公眾想象的十分接近 :通常由政府學術機構牽頭采集、整理和公布。套用一句今天的時髦話頭,可以說是加菲爾德一手開創了科技情報的商業化經營模式。所以《科學》雜志一九七八年的一篇文章中稱加菲爾德為“將信息王國建立在腳注上的百萬富翁”。

對加菲爾德而言,1964年投產SCI完全是背水一戰的商業冒險。為了彌補資金缺口,他把公司20%的股權以五十萬美元價格賣給華爾街風投。老年加菲爾德回顧自己創業時的崢嶸歲月,在一次訪談中告訴記者,當年SCI的發售價格為每份七百美元,它的第一份訂單來自美國中央情報局(CIA)圖書館,出人意料的是第二份訂單——它來自紅色中國。

事實證明,加菲爾德對SCI的產品決策堪稱“高風險高收益”。SCI從1964年推向市場到一九七一年,ISI的利潤連年以年均27.5% 的幅度增長,隨后又開發了十余款新產品,公司業務迅速拓展到全球,最終成為世界第一大科技信息服務咨詢公司。

除了SCI和JCR這樣的“靈魂產品”,ISI 開發的其他知名產品還包括 :《目錄快訊》(CC),一九五六年首次面市,只對管理類期刊進行匯編,翌年起將匯編對象拓展到醫藥、化學、生命科學等領域的學術期刊。作為ISI開發的第一個產品,CC在 SCI出現之前一直是公司最賺錢的產品。《化合物索引庫》(Index Chemicus,簡稱IC),該數據庫有助于研究者了解新出現化合物的相關研究數據,還可獲得重要有機化學期刊對它的評價結果,但一九六〇年推出后一直只賠不賺,然而加菲爾德卻對它傾注了巨大熱情,手下四名主要副手集體辭職也未能迫使他終止。不過IC如今已成為湯森路透的又一熱門產品。

一九八八年,加菲爾德把“科學情報研究所”超過50%的股權賣給JPT出版公司(JPT Publishing)。一九九二年四月,湯森路透以二點一億美元價格收購了JPT出版公司。據湯森路透首席運營官說,這項交易主要是為了得到“科學情報研究所”,當時“科學情報研究所在全球擁有三十萬客戶,每年凈利潤約為一千五百萬美元”。而到了今天,據統計,湯森路透和英國里德·愛斯維爾集團(Reed Elsevier)、荷蘭威科集團(Wolters Kluwer),三巨頭共占據了全球情報市場份額的90%。

至于如今湯森路透旗下“科學情報研究所”的盈利規模,筆者姑且披露一所我們熟悉的國內著名“985”高校的有關情況以見一斑: 該校目前訂閱了湯森路透七種信息產品:Web of Science(包括SCI、SSCI、A & HCI 等)、JCR、BIOSIS Previews(生物科學數據庫)、CC、Derwent Innovations Index(德溫特專利情報數據庫)、EssentialScience Indicators(基本科學指標,ESI)、ISI Emerging Market(ISI新興市場信息服務),該校每年為此支付的費用超過兩百萬元人民幣。

想想全中國有多少所類似的高校,全世界又有多少所類似的高校,而且國外許多高校在購買此類數據庫時往往比國內高校更為慷慨,再想想“科學情報研究所”在一九九二年就有三十萬客戶,就不難想象加菲爾德創建的“信息帝國”如今的盈利規模了。

上面這段故事,還只是我們打算講述的關于“影響因子”江湖故事中的第一段。這個故事總體來說好有一比—不知電視劇《瑯琊榜》是否已經家喻戶曉到如此地步了:加菲爾德就好比學術江湖的梅長蘇,“科學情報研究所”就好比學術江湖的江左盟,而他們賣信息賺大錢的行事倒很像瑯琊閣;那么“麒麟才子,彼岸加郎”有沒有暗中輔佐的靖王殿下呢?至少在客觀效果上也是有的,那就是Nature雜志了——但這要且聽下回分解。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司