- +1

溫子仁新片《致命感應》:恐怖與否從來不是恐怖片的題中之義

2021年9月10日,溫子仁導演的新作《致命感應》(Malignant,直譯為惡性)在中國愛奇藝平臺和北美院線同期上映,在恐怖片影迷中間引發(fā)轟動。這個成本僅為4千萬的電影背后沒有大IP保障,前期宣傳也不多,卻是這兩年恐怖片翻身成為大銀幕主流,奪取更廣大觀眾的進程的一個縮影。

《致命感應》海報

恐怖片攻城略地,但“恐怖大王”怎么不恐怖了?

如果有人為2020和2021年疫情期間的電影單獨作史,恐怖片一定是其中非常重要的一章。當全球電影行業(yè)因為疫情和隨之的經濟困難陷入低迷時,恐怖片的新映片次卻不減反增,毫不意外地截獲了往常屬于特效大片的排片規(guī)模。《隱形人》、《寂靜之地2》、《招魂3》、《糖果人》,和《致命感應》同期霸榜的《靈媒》,以及在netflix等流媒體平臺上異軍突起、先后創(chuàng)下點擊記錄的《饑餓站臺》、《電話》、《血色天劫》和《王國》系列,都在大比分回本獲利的同時收獲了超高的網絡討論度。

已經有影評人注意到了特殊時期恐怖片的特殊角色。從產業(yè)上說,恐怖片長期在B級片的賽道摸爬滾打,擅長用小成本、非明星、快節(jié)奏敘事和對比強烈的視覺語言制造“加量不加價”的刺激。這誠然決定了恐怖片難登大雅之堂,但也意味著它們能靈活適應突然縮水的市場。當眼下流行的超高成本特效大片害怕難以回本退卻時,恐怖片卻能迎頭趕上,甚至順帶開發(fā)了流媒體的新市場,吸引投資者排隊滾進恐怖類型的大雪球。

另一方面,恐怖片的流行也不單由市場決定。2020年初全球剛陷入現實恐懼時,首先翻紅的影片是《流感》、《釜山行》、《王國》、《致命拜訪》等以傳染為核心要素的末日恐怖,然后才是更廣泛的恐怖類型片。顯然,如恐怖文化研究者諾埃爾·卡羅爾(Noel Carroll)和Holly Smith(霍莉·史密斯)等人所言,恐怖片之于現實,正如牛痘之于天花,讓人們以“安全劑量”平穩(wěn)地觀察、體驗、戰(zhàn)勝自己的恐懼之物。末日恐怖直接投射人類的當下關切,無論是作為審視的鏡鑒、批判的暗語,還是簡單的情緒宣泄口,恐怖片都在人類的特殊時期成為了大眾文化中更重要,甚至破天荒地更嚴肅的一部分。

在這個背景下,早先宣布不再執(zhí)筒恐怖片的知名導演溫子仁(James Wan)以新片《致命感應》回歸。盡管2021年最不缺的就是恐怖片,但此片能夠同步引進國內,對于影迷仍舊意義非常。溫子仁作為《電鋸驚魂》系列和《招魂》宇宙之父,接續(xù)了1980年代恐怖片黃金時代的“恐怖系列”(horror franchise)傳統,他的名字出現在電影任何位置都會被影迷稱為“精品保證”。國內觀眾對這位華裔導演十分熟悉,但他和中國娛樂公司星光傳媒簽約已有6年,還未有恐怖片成功引進——實際上,因為沒有分級制度等原因,中國近些年基本不引進恐怖電影[1]。國產恐怖片雖然歷史上佳作頻出,但近些年質量隨著頭部資本的撤離江河日下,平均水準套用影迷建立的百科詞所言,就是:無真鬼、無故事、無制作技術、無演技。

現在,長期依賴小型視頻網站的中國恐怖片影迷終于等來了一次正大光明的同步觀影體驗。《致命感應》在愛奇藝平臺定價12元,VIP價格6元。電影開頭,彈幕鋪天蓋地都是“你我本無緣,全靠5塊錢”。然而影片結尾時,不少人表示“不值‘票價’”,轉頭就給電影打了2星、3星,并靈魂發(fā)問:“溫子仁怎么不恐怖了?”

這個評價很有意思,不亞于電影自身。當然,所有恐怖片都會有人說不恐怖,正如所有愛情片都會有人說不感人,更何況觀眾群體在成長,媒介環(huán)境中浸潤的人類面對刺激的閾值總是越來越高。然而,這種反饋的潛臺詞——其實也是一直以來媒體的宣傳口徑——作為當代最成功的恐怖片導演,“恐怖大王”溫子仁應該是最恐怖的,這是“不夠恐怖”評價的基礎,也是錯位之所在。

套用知乎平臺上常見的說法:先說是不是,再說為什么,本文接下來就要結合溫子仁的個人特色和恐怖片的類型特點說明,“更恐怖”不是溫子仁更成功的原因,而恐怖片作為市場和時代心態(tài)的雙重反應,“恐怖”從來不是核心要義。

恐怖片:為回本而生的類型,市場決定恐怖度

雖然窺探未知、淺嘗恐懼可以說是人類本能,但“恐怖片”成為一個類型并非自然而然,而是商業(yè)邏輯的產物。據傳在拿到《致命感應》版權時,溫子仁和他的公司原子怪獸曾因為觀眾反映前系列作品太過黑暗,而考慮減少之后的恐怖烈度。恐怖片愛好者當然不會愿意,但溫子仁團隊希望抓住的不只有他們的心。相反,讓恐怖片走出小眾“cult”圈,獲得大片的觀眾光譜,才更是溫式恐怖的宗旨。

剛剛踏入電影行業(yè)時,溫子仁和搭檔雷·沃納爾加入了青年恐怖片同人社團Splat Pack,社團的共同追求是使用小成本,在13PG獨占銀幕的時代讓恐怖片既能保持R級重口,還能重獲往日榮光——這里的榮光是指市場和觀眾。從這時起,溫子仁在職業(yè)生涯中一直小心地平衡恐怖和市場,他的嘗試和整個恐怖影業(yè)遵循同一邏輯:希望靠小眾影迷獲得保底收入時,就會更恐怖;希望逐鹿主流市場的時候,就會沒那么恐怖——但無論如何恐怖片都不應該真正冒犯到觀眾,讓他們喪失安全感、距離感,否則就不會有人為下一部恐怖片投資了。

簡單粗暴地說,恐怖片就是電影行業(yè)的一條底褲:不太體面,但能在種種危機關頭挽救制片方、影院和整個產業(yè)下層的生命力,有時還能獲得“內褲外穿”的機遇。

電影剛誕生的20世紀初,人們就開始利用簡陋的特效制造幻象,遍布全球都市的五分錢一部的“鎳幣影院”(Nickelodeon)中放映著十幾分鐘長、特效像天線寶寶和托馬斯小火車的神怪片,給放工的移民勞工提供廉價刺激。隨著好萊塢電影工業(yè)逐步成型,《一個國家的誕生》這種華麗的故事長片擊垮了鎳幣影業(yè),卻緊接著陷入了1930年代的大蕭條。好萊塢制片方為了刺激平民消費,也為了平衡大片的回本風險,改造了此前存在的雙片制(double bill)[2],一次捆綁放映兩部影片,A片是宏大典雅,而受到海斯法典嚴格倫理限制的大制作,以中上層階級為目標觀眾,制片方票房分成;B片則受倫理法典限制少,用暴力、色情、恐怖、歌舞等所有方式把觀眾留在電影院,每部以7-8萬元買斷。

售價決定了B級片成本的上限,很多只能用大片剩下的背景、空閑的人員見縫插針地完成。條件簡陋,但“救活電影院”卻實在是很高的期待,B級片制作者不得不反復嘗試恰到好處的暴力/色情配方,同時加入讓觀眾被“這一部”吸引的奇特主題和懸念,科幻、恐怖、謀殺、怪力亂神成了上佳選擇。1931年的《德古拉》、《弗蘭肯斯坦》用充滿哥特魅力的油頭吸血鬼和碩大天真的科學怪人拯救了環(huán)球影業(yè),1933年用片場邊角料緊急炮制的《金剛》盤活了雷電華,也正式開啟了商業(yè)恐怖片時代。經濟危機后期,B級片幾乎取代了A級位置,而風格上綺麗大于恐怖,因為它承擔著捕獲更多觀眾的責任,而生活在真實恐怖中的觀眾不希望觀影體驗過于暗淡凄慘。今天的影評人從德古拉的大墊肩中看到了優(yōu)美的張力,但在蕭條時代恐怖片導演并沒有自由追求藝術的特權,我們看到的更多是產業(yè)條件、觀眾期待和導演意圖艱難調和的產物。

盡管雙片制的影響延續(xù)到1990年代,但二戰(zhàn)后真正的雙片制消失了,界限的打破和走進千家萬戶的電視機的沖擊導致了主流電影的B級化,或者部分B級電影的主流化。恐怖片開始用上了大師配置,鏡頭語言考究而風格化,走精神分析/心理恐怖路線。如如希區(qū)柯克的《驚魂記》、《群鳥》,波蘭斯基的《羅斯瑪麗的嬰兒》,羅梅羅的《活死人之夜》等,不僅有高排片率,還為導演和編劇帶來了奧斯卡。

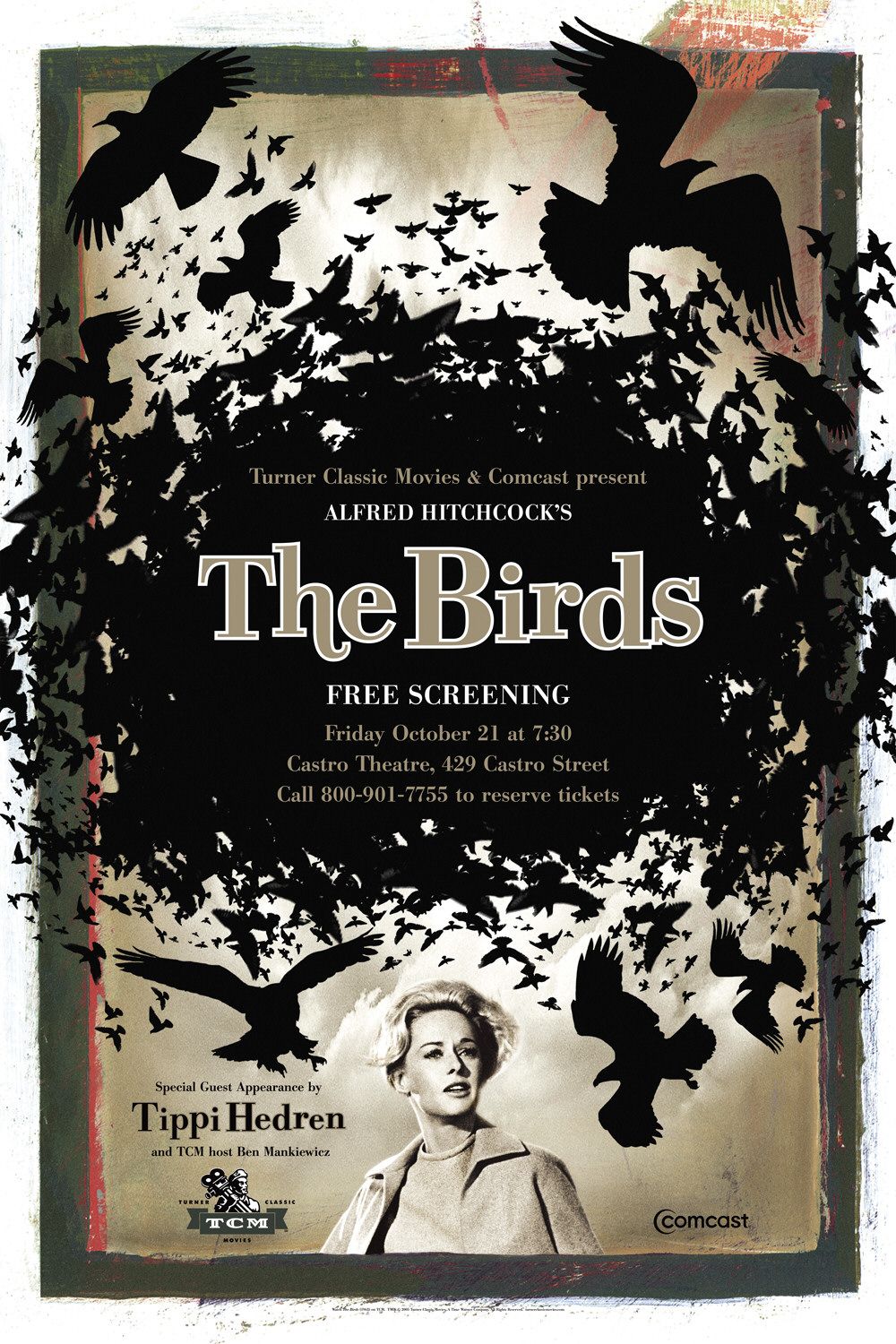

希區(qū)柯克《群鳥》海報

另一部分恐怖片則走向了B級深處,希望用獵奇內容將人們從電視機前合家歡的客廳拉到深夜小影院。1950-1960年代起,小成本恐怖片開始以充滿好奇、充滿過剩精力、有夜生活需求的青少年(戰(zhàn)后嬰兒潮會制造更多這樣的青少年)為目標,拍攝前公司會進行“特定人群調查”,確保電影用大家喜歡的帥哥美女拍了年輕人感興趣的題材;上映時更是用盡營銷手段,如威廉姆·卡索在其執(zhí)導的《恐怖之旅》上映時,給每個觀眾買了保險,還在門口配了護士和靈車;大衛(wèi)·弗里德曼則在其制作的血漿片《血的盛宴》上映時給每個觀眾準備了嘔吐袋。今天營銷方動輒宣傳溫子仁是最恐怖的“魔鬼導演”,溫子仁也曾把恐怖片首映式設在公墓,都深得20世紀恐怖宣傳的真?zhèn)鳌嶋H上,靈車、嘔吐袋都是噱頭,即便對于當時的觀眾,這些片子也不算太過火。

不過,小分眾+午夜場的模式的確讓恐怖片離主流趣味越來越遠,在吸引力法則的內卷中變得越來越恐怖,并于1970-80年代達到高峰。恐怖片產生了很多子類型,將不同恐怖元素發(fā)揮到極致,如常見的砍殺片描繪殺人狂追蹤獵物,用特寫鏡頭表現大卸活人。溫子仁的處女作《電鋸驚魂》和他致敬的《德州電鋸殺人狂》都屬此類典型,新作《致命感應》也從之前《潛伏》、《招魂》系列的宗教恐怖回到了復古砍殺片——從結果看這不是觀眾對他的期待。《致命感應》還淺嘗了另一類以特效化妝表現人體異變的“肉體恐怖”,但古早的1979年《異形》系列、1982年的《怪形》、1986年的《變蠅人》等雖然技術落后,但造型卻比《致命感應》奔放得多,或許是因為前者的目標觀眾是每天在午夜影院里打磨神經的cult片影迷,而后者在播放器上的進度條已經推進了半小時,還有彈幕突然醒悟“啊這難道是恐怖片?!”

此外,溫子仁自己也提到,新作致敬了意大利的恐怖片類型“鉛黃電影”,這一類型的要素包括:超現實的紅藍綠布光、在燈光下閃閃發(fā)光的美女和閃閃發(fā)光的標志性兇器。看過《陰風陣陣》的讀者會發(fā)現真正的鉛黃電影遠比《致命感應》癲狂,很大程度上是因為這種電影連影院都可以放棄,而只靠方興未艾的錄像帶市場就能存活。錄像帶市場造就了恐怖片最恐怖的時代和恐怖片cult文化,20世紀后二十年的中國觀眾應該也能記得從錄像帶或碟片市場搜羅《驅魔人》、《猛鬼街》、《十三號星期五》的經歷。

B級片的輝煌時代隨著錄像帶和碟片一起退出舞臺,1990年代往后的恐怖片只能屬于大銀幕、屬于亮處、屬于資本和綠幕圍起來的奇觀世界,而恐怖本身,用影評人Karina Wilson的話說,“回到了它本應屬于的陰影里。”招搖過市的猛鬼被都市心理恐怖取代;家族詛咒和小鎮(zhèn)橫行被全人類末日取代……這并不說明小受眾恐怖片比大受眾好,大制作提高的不僅是藝術水準,鉛黃電影中赤裸裸的性剝削、物化女性的噱頭已經在新時代恐怖片中退隱,《致命感應》中的麥迪森姐妹比鉛黃電影的任何女主都更有力量。只不過,仍會有人像splat pack的成員一樣,懷念生猛、天真、不斷試探底線的復古恐怖。以溫子仁的閱片量,他不難拍出真正驚世駭俗的作品,但他對市場的期待、市場對恐怖片的期待,決定了《電鋸驚魂》是恰到好處的、《死寂》是過于小眾的、《招魂》系列是略顯溫吞的……而投在《致命感應》上,對于恐怖片而言已經不小的4000萬和資方對引進流媒體的期待則意味著,這部影片只能小心翼翼地取悅想要被嚇到,但又不習慣被嚇到的廣大觀眾。

溫子仁

捍衛(wèi)家庭:保守的價值和被馴化的恐怖

恐怖片在大市場、大觀眾群體中生存,需要的不僅是適度恐怖,經過齊澤克的反復闡釋,今天的導演都已經明了——重要的恐怖片一定要折射時代精神,或是時代恐懼。例如吸血鬼電影包含著對貴族的怨懟;復古僵尸片投射了對勞工和移民的排斥;怪獸片和外星人電影背后是太空冷戰(zhàn)之下平民對科學、太空、以及冷戰(zhàn)另一方的恐懼;砍殺系列背后則是社會新聞普及后中產階級對社區(qū)治安的擔憂,以及青少年對逐漸開放的性文化向往又自責的態(tài)度……而溫氏恐怖之所以大受歡迎,很大程度上是因為他選擇了一個制霸主流意識形態(tài)幾十年不衰的母題——溫暖而脆弱的核心家庭。

標準的溫氏恐怖中,不僅受害者永遠是擁有可愛兒女的一家人,連驅魔人也不是傳統的林正英式孤膽俠,而都有各自的家庭副線,既作為他們的軟肋深化矛盾,也作為他們的能量來源推動高潮。看完《潛伏》,觀眾很難忘記滿頭白發(fā)的靈媒伊莉絲在陰間吹響哨子,曾在童年時保證聽到哨聲就會出現的母親,作為靈魂出現幫助她戰(zhàn)斗;看完《招魂》,不少觀眾表示驅魔師沃倫夫婦結合了戰(zhàn)友情和親情的愛情讓恐怖片變成了愛情片。套用通俗電影編劇指南《救貓咪》的觀點,家庭場景的恐怖之所以吸引人,是因為它涉及最本質(或者同時代人認為最本質)的人類訴求,從而使觀眾帶入自己,拼命希望主角勝出。

溫子仁是“正能量”的,他最后總會彌合破碎的家庭,黎明來臨,被惡魔帶走的人平安回家。相比之下,同期的《靈媒》接續(xù)了泰式恐怖的同態(tài)復仇傳統和韓式恐怖的社會批判視角,讓家庭在彼此傷害中分崩離析,再在絕望中被逐個摧毀。溫子仁旗下的作品,總會有個大團圓結局,它們在大銀幕上更受歡迎,也更不恐怖。

問題是,太多的大團圓破壞了恐怖片中圍繞未知形成的美學,也生產出審美疲勞。在《致命感應》的觀影過程中,筆者作為恐怖片影迷感到的不是屏住呼吸的緊張,而是過度的舒適和安全感——偽紀錄片形式的閃回結束后,正片第一個鏡頭從遠處推近一棟獨棟民宅,和《潛伏》、《招魂》系列一模一樣,意味著又有一個家庭被危險覬覦而尚不自知。這個家庭大體和諧,但也有隱痛和裂隙讓惡魔趁虛而入,只不過本片的核心家庭并不是在女主和男友之間。彩色玻璃和無處不在的十字符號帶來宗教氣氛,也暗示反派的魔鬼屬性——雖然影片前半部分為了制造懸念故意和心理恐怖混淆,但它們有關鍵區(qū)別:魔鬼總是外來的,主人公不必反思自我,只需要勇敢和愛。人物(主人公、反派或是幫助者)對親情的渴望交替推動著故事發(fā)展,也揭開真相面紗,觀眾知道誤會會解開,親情會回來,因此觀影尚未結束時筆者就可以“劇透”最后一定會出現全家相擁抱頭痛哭的鏡頭。只不過本片中的母親角色出現太晚,沒有和主人公姐妹并肩戰(zhàn)斗,最后的原諒時刻略顯生硬,被網友刻薄而貼切地稱為“北美版唐山大地震”。

自我復制還只是問題的部分,如果我們更苛刻一些,甚至可以說這個敘事類型本身就是某種自我催眠:一邊是不斷確認,家庭會戰(zhàn)勝一切困難,或者一切困難都可用家庭來戰(zhàn)勝;另一邊則藏著對家庭神話的隱隱懷疑,畢竟來自外部的惡靈總是附身家人才能造成傷害,那么“爸爸真的是因為被惡靈附體才打我的嗎?”更進一步說,溫子仁的家庭都住在沒有鄰居的獨棟房子里,這并不是恐怖片的必然,而恰是當代語境下“捍衛(wèi)家庭”話語的具象——在保守而自我中心的中產階級家庭價值觀里,整個崩壞的社會都環(huán)伺在房子周圍的曠野里,準備侵入家庭。也因為此,在家庭vs惡魔的簡單二元對立中,主人公的社會生活和工作場景一定不會被展現,社會因素也很難單獨出現在影片中。溫子仁和團隊曾在《招魂3》中嘗試用惡魔的教士私生女身份暗示教廷的無情和朽爛,又在《致命感應》中數次對精神病院人體實驗的科學之惡欲言又止,但都沒有展開,因為在保衛(wèi)家庭的框架和大團圓的基調中,外部的惡只能作為籠統整體在魔鬼身后隱現。

正能量的捍衛(wèi)家庭恐怖故事,是溫子仁在大銀幕上找到的票房密碼,但過于充足的安全保障,又讓恐怖片(無論鬼以什么面目出現)失去了“戰(zhàn)勝恐懼”的快感模式,也限制住了敘事發(fā)展的多種可能性。

頗有些遺憾但又似乎命中注定的是,溫子仁的出發(fā)點是釋放恐怖片的潛力,但這種潛力卻在市場和意識形態(tài)的雙重影響下,在自我重復中逐漸消失。他將R級片帶回了大銀幕,但又為了大銀幕馴化了R級片,或許這才是“恐怖大王”的題中之義。不過,在不斷變換語境的電影世界中,恐怖影迷仍然可以期待,某一天恐怖片可以沖破先天的原罪和后天的桎梏,釋放出酣暢淋漓的悲喜體驗和面對未知的迷人想象力。

注釋:

[1] 極少的幾個例外中,《靈偶契約》和《寂靜之地2》能被引進是因為分級為PG13,血腥暴力很少,而R級片《隱形人》則經過了幾乎一年的窗口期,上映時已經很難吸引觀眾。

[2] 在經濟蕭條之前,雙片制更多是壟斷影業(yè)強買強賣的“盲盒”:想要租借大片,就必須打包購買另外幾個完全不知道是什么的低成本影片,影院對此很不滿意。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業(yè)務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司