- +1

“技術在進步,理念需回歸”:上海街道設計導則問道老先生

“道路設計必須以極大的同情心為行人提供無微不至的關懷。”“實現從道路到街道的轉變,必須從根本上扭轉以車為本的工作思路。”“如果憑借道路拓寬就能解決交通問題,那么或者也不妨拓寬,但這樣做,到底能緩解幾年的交通擁堵?我們看到,三五年間,拓寬后的道路變得更堵,那么道路能否連續拓寬下去?如果這不能解決問題,那么我們就要在歷史風貌和緩解擁堵之間做出權衡。”

四月,在銅仁路的綠房子里,為完善上海街道設計導則的編制,上海規劃系統舉行了一次“從道路到街道”的沙龍。沙龍上,原上海市規劃局副總工、上海市城市交通規劃研究所總工程師陳聲洪,原上海市城市規劃設計研究院副總工程師徐道鈁,原上海市政工程設計研究總院總工程師崔健球,同濟大學建筑與城市規劃學院教授盧濟威,這四位年齡加起來超過320歲、在上海城市規劃中擔當重要角色的工程師和規劃師,與當下致力上海城市規劃設計的中青年學者侃侃而談,老先生們言辭間不失犀利,觸發人們無限感慨。

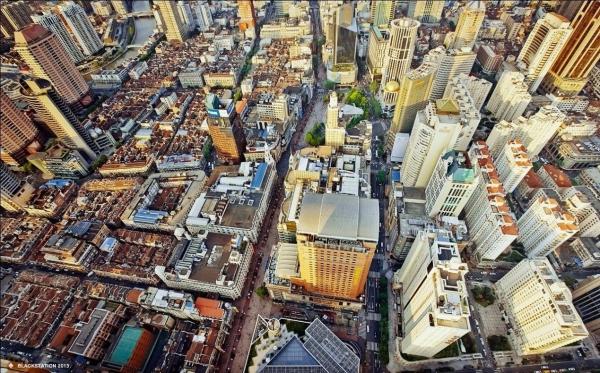

上海人往往眷念小馬路,而舊城的親切感來自街道生活。生活在“窄街道、密路網”地區的居民而言,他們可以輕松步行,到達便利店、菜場、理發店、診所,可以輕松穿越街道;閑暇時光,可以站在街邊與鄰居攀談,甚至在路上支起桌子打麻將。但由于時代的認識局限,越來越多的路被拓寬,逐漸地,小汽車開行取代了人行,但城市卻越發擁堵,人們交往空間也被擠壓。

這部上海街道設計導則的意義,正如導則的編制者所言:“街道并不只有交通功能,也是展現城市形象重要的窗口,并承載著人們的交往與活動,蘊含著城市的文化與記憶。”

如何編制這部街道設計導則?需要“技術上進步,理念上回歸。”把老先生請回來,并不是為了懷舊,而是要回顧上海街道變遷的歷程,結合當下的技術手段,探討未來解決問題的方向。這即為這次沙龍的意義所在。

幾位老先生中,有人當年亦在自己的崗位上經歷了某些無奈;但他們至今仍以拳拳之心,關心上海這座城市的變化與進展。

以下是各位發言者在此次“從道路到街道”的沙龍上對導則做出的建議。

道路設計必須以極大的同情心為行人提供無微不至的關懷。當前人行道上的設施設置還存在一定安全隱患,交叉口設計、信號管理和行人先行權保障仍有改善空間。此外,交叉口必須提供平面過街可能,盡量避免設置行動不便的人難以跨越的人行天橋。

公交優先是解決上海城市交通問題的根本途徑。地面公交是公交系統的重要組成部分,在交通的空間使用效率方面,大大高于小汽車。可通過提高發車頻率、在保證利用率的前提下,設置公交專用道和專用道路、提供明顯的站位、車輛到達及周邊換乘和環境信息、盡量靠近交叉口設置公交車站從而縮短換乘距離等方式改善乘車體驗,提升公交吸引力。

對于街道功能應當有綜合認知,重視街道作為城市人文記憶載體的作用。實踐證明,單靠拓寬道路并不能對解決擁堵問題形成持續的效果,而由此造成的對歷史風貌和街道活力等方面的破壞卻永遠無法挽回。建議對應該保護歷史風貌的道路,不再進行拓寬。

以人為本的街道,應當從人的交通和活動需求出發。道路紅線在特定時期保障了道路建設,但在新的發展背景下,不應該成為提升街道品質的障礙。應當將紅線以外的沿街空間納入街道管理范圍。紅線內外權屬和責任主體不同,建議對設計、建設和管理進行協調,貫徹落實管控要求,并通過制度、法規加以保障。

應當對市政道路范圍進行重新梳理與界定。當前道路分為市政道路和街坊路、小區路兩大類,其中市政道路通過紅線進行管控,由市政部門負責管理維護。在新建地區應當控制支路紅線寬度,增加一些寬度在16米以下、以生活功能為主的支路;在建成地區,應當將既有的街坊路納入管控體系。

要推動道路到街道的轉變,需要調整專業規范和優化交通管理方式。城市道路工程設計規范不應沿用公路設計思維,而應與城市交通特征和要求相適應。建議優化當前以設計車速確定道路等級的做法,以車道數量和空間容量確定道路等級。降低道路的設計時速不但能達到集約節約建設用地的目的,還可以緩解在交叉口與行人和非機動車的沖突。此外,應該縮窄規范中規定的車道寬度,以適應上海當前以小汽車為主的道路交通特征,提升交通安全性。

道路設計應留有彈性和模糊空間,因為街道的活動具有高度的綜合性,除了各種交通活動外,還包含交往交流、商業活動、休閑游憩等功能,不應通過規劃設計進行過于清晰的界定。

街道不僅具有交通功能,也承擔了促進城市活力發展的職能:體驗城市、促進消費、增加城市交往和社會活動均與街道緊密聯系,這些都與步行相關,為此,街道不僅要考慮步行交通,更要關注步行的其他活動,將紅線內外的步行空間統籌起來,提供欣賞體驗城市的機會,促進交往與消費。

緊湊城市的發展是塑造街道的重要前提。在滿足微觀生態要求和提供足夠的公共空間的條件下,街區可以承載更高的開發強度。建議不局限于視覺景觀的思考,應基于人的行為進行城市設計,根據建筑容量和人流集散需求確定街道地面的步行空間,不局限于后退紅線寬度的一種方式。高密度地區可以考慮以公共開放空間率代替覆蓋率,并通過規劃管理進行管控,高強度開發地區和軌交站點周邊可以嘗試地下一層、地面與地上二層進行立體開放型公共空間建設,形成特色立體街道。

建設活力街道還有許多方面可以進行嘗試,例如市政設施審批與建筑審批緊密結合,將車行交通、慢行交通、建筑形態、公共空間、歷史保護綜合考慮,來塑造特色街道,增加步行街和塑造步行街區,加強軌交車站與自行車停放的整合來促進綠色交通等。

活力街道塑造需要因地因時地對步行與車行進行平衡調整。針對上海的實際情況,軌道交通可達性高的地區可以設置純步行街,而中心區和生活區中大量的街道應該鼓勵人車混行(慢行前提),兼顧機動可達與步行安全,也促進街道活力和店鋪營生的互動共生。

活力街道塑造需要將道路紅線內外整體考慮,重視增加步行區域和停留空間,根據人的活動需求設置座椅等街道家具、店鋪外擺區域等,促進機動車交通空間向步行化生活空間的進化。

活力街道需要將關注對象從單純路面拓展到包括兩側界面的街道空間整體。提升城市形態管控要求,鼓勵縮小退界尺度、形成連續街墻,強化對街道空間的限定,同時,促進沿街店鋪的小型多樣和業態的豐富性。規劃應當對地區用地混合程度、街墻高度、底層用途進行整體管控,并形成具體、量化、與市場互動的要求。

活力街道塑造需要堅持規劃和城市設計引領,面向城市人性尺度的“空間再創造”。上海當前與街道相關的管理部門眾多、各成體系,形成了許多顯性和隱性的圍墻,影響街道活力。建議由規劃部門牽頭,對各相關條線進行協同,并嘗試街區“總城市設計師”制度,整體控制街道品質,提供長期跟蹤服務,共同提升街道品質與活力。

按照上海歷史上的建筑法規,許多地區建筑可以貼紅線建造,相鄰建筑之間可以拼接或緊鄰建造,形成連續街墻,塑造出尺度宜人的街道空間。當前的規劃和其他相關規范對建筑退界要求較為嚴格,不利于形成緊湊、宜人的城市空間。在風貌區、風貌街坊甚至在整個城區城市更新中,應當允許建筑貼紅線以及與相鄰建筑緊鄰或拼接建造,維持街面的連續性和完整性,修補城市空間、織補城市肌理。

街道設計在強調以人為本的基礎上,必須堅持系統性的思考,從空間和時間兩個維度上對慢行交通、靜態交通、機動車交通和沿街活動進行統籌考慮,重視公交、慢行和活動的連續性和網絡化,重視街道服務于街區的功能。

建議選擇一些道路進行試點,對能夠激發街道活力的措施進行嘗試,例如以南京東路為試點,提升和激活支馬路的品質和休閑功能,將步行街擴展為步行街區;選取世紀大道等一些尺度較寬的道路進行改造,嘗試沿街增設小型商業服務與休閑設施,增加塑造人性化尺度的空間,提升世紀大道以人為核心的步行環境的舒適度與吸引力;新華路、淮海中路選取部分路段,嘗試鼓勵沿街門店在店口門外增設讓人們慢下來、坐下來的休閑座椅與咖啡小吃等服務型商業售賣,嘗試通過積極引導與有效控制的“規范性占街”商業活動,創造由“道路到街道”的活力特色街區等。

要實現塑造人性化街道的目標,規劃部門必須與路政、交警、綠容等相關部門緊密協作,形成共識,共同推動從道路到街道的轉型。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司