- +1

從日不落到美利堅:歷史可以有多少種算法?

題圖:電影《至暗時刻》劇照

是的,你是對的。目前形式的資本主義制度已經過時了。用什么來取代它?我無法確切地說出來,但它肯定會是一個不同的系統。國家資本主義?半社會主義?四分之三的社會主義?完全的社會主義?我不知道……

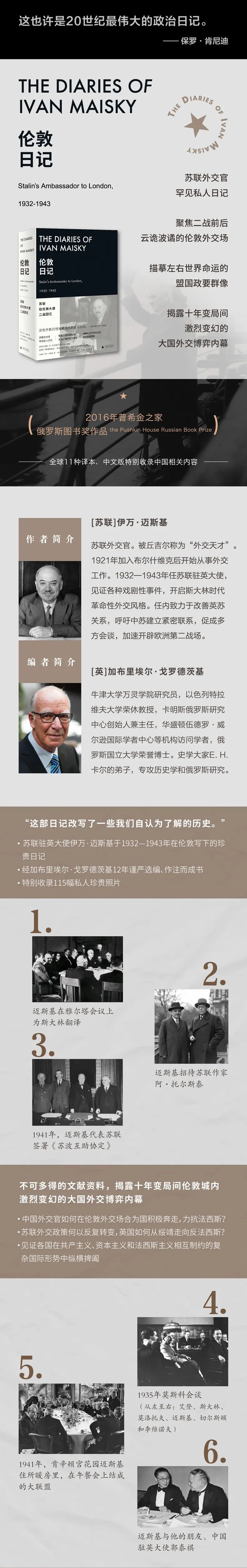

——《倫敦日記:蘇聯駐倫敦大使二戰回憶》

面對蘇聯外交官邁斯基對西方資本主義未來的質疑,時任英國外交大臣艾登如此回應。若拋開“主義”之爭的結局,英國大臣的回應在某種意義上預見了一場新舊秩序的更替——

1945年,剛從人類史上最大戰爭浩劫中逃脫的各個國家尚在喘息中,歐陸海洋對岸的美國則因為工業革命以來積累的經濟技術實力、相對安穩的本土環境、戰時戰后對外“援助”的收益等等,通過以《布雷頓森林協定》為首的一系列政治、經濟協約搭建起了以美國為中心,并為其所掌握的世界體系;昔日的日不落帝國,自苦心經營的殖民體系日漸瓦解后,也在此時正式失去了世界霸主的地位。

無論是專門研究英美間的霸權轉移,還是作為茶余飯后國際時局的談資,二戰這段歷史向來為人津津樂道。歷史宛如一座數據庫,我們相信,通過計算、分析這些已掌握的數據可得出未來的走向和啟示。只是對于歷史的記錄,一直存在被忽視的“死角”。而已達成一致認識的那些歷史,實際上也受到太多“事實”之外的因素左右:西方中心主義、立場先行、意識形態博弈……正如《倫敦日記》中記錄的:輿論可能會變成“較之人類歷史上所有付諸實踐的行動更為巨大的力量”。

也許,我們是時候去看看不同的二戰,看看不同敘事下,藏著怎樣的歷史“羅生門”。從日不落到美利堅,這場霸權轉移的因果又能否從中“算”出新的規律?

從日不落到美利堅:

歷史可以有多少種算法?

01

二戰:霸權交接的舞臺?

第二次世界大戰是“英國衰落”與“美國崛起”兩條主線的交叉處,是美國在國際舞臺上取代英國的一道分水嶺。也因此,20世紀30年代末至40年代的這場戰爭,成為研究英美霸權轉移時最受關注的一段歷史。通過對該截面的研究,人們總結出了不少美國的“崛起密碼”:

美國本土未受到戰火波及,影響小、恢復快;

于戰爭后半段加入,以最少的投入獲得了戰勝國地位;

通過武器交易、戰爭貸款積累了財富;

戰后包括英國在內的諸國對“美援”的依賴。

……

但也有人認為,僅將目光聚焦于二戰及其前后,并不能揭示背后完整的因果。更重要的是,越來越多數據和研究表明,早在1890年,借助第二次工業革命中的優勢,美國在工業產值上就已經超越了英國,成為世界第一,已然奠定了稱雄世界的物質基礎。

與之相對,1890—1900年,當第二次工業革命狂飆突進,英國卻因反應落后而逐漸喪失了第一工業國的地位。蒸汽時代落下帷幕,電力驅動的新世界到來。在國際金融體系以及政治外交方面,則以1918年為界:第一次世界大戰結束后,世界格局發生了巨大調整和變動——全球海洋貿易及殖民體系幾乎同時瓦解;不少國家奪回了自家貨幣的控制權,倫敦金融中心的燈光則與舊金本位制度一同暗淡。

順著這一條思路,英美間的霸權轉移實際上是一段曠日持久的恩怨。

這種長線視域把英國的衰落作為主線,比較英美兩國相對霸權地位的變化過程。這樣一來,英國至少從1890年或第二次工業革命時期就走上了下坡路;也因此,美國在二戰后的順利登頂不是一蹴而就,而是漫長發展過程中的厚積薄發。

《帝國定型:美國的1890—1900》

廣西師范大學出版社·新民說 徐棄郁 著

不過,雖然美國于1890—1900年打下了國力基礎,完成了“帝國的定型”,英國又在1918年一戰結束后,收縮了對世界政治經濟的掌控力,但值得注意的是,英國此時仍然是“只此一家”的霸主,美國還未能擁有對世界性事務的絕對話語權。要解釋這一點,需要我們暫且跳出時間的尺度,辨析“霸權衰落”與“霸權更替”。

“衰落”并不等于“更替”。簡單來說,英國的衰落是一個跨越了長時間的過程,其間不一定有挑戰者出現,只是英國自身在世界權力結構中的實力在一定程度上有所下降,包括軍事、科技、經濟、文化、合法性等。而霸權更替則是兩個主體——擂主英國與新興挑戰者美國——之間的攻守互動,并以后者獲勝為結果。

實際上,若沒有出現實力突出的替代者,或挑戰者攻擂失敗,霸權在衰落時還會依賴“慣性”維持一段時間。而這個慣性,就是既有的、以霸權國為中心的一整套世界政治經濟運行秩序,比如英國的海上貿易與殖民體系。這張用海洋搭建的大網,在美國取得工業第一后,仍對世界市場施加著或大或小的影響。在網破之前,美國仍只能屈身做個小玩家,伺機而動。英國的衰落就這樣在既有秩序的慣性下得以緩沖。不過,緩沖只是提高容錯率。像英國這樣,在世界反殖民浪潮此起彼伏之際,未能及時筑起新體系糾正偏誤,導致二戰后覆水難收。再比如,美國仍然坐擁規則制定者的紅利,因而可以在此基礎上繼續維持優勢,并擁有話語權及時調整。

《第二次世界大戰編年史》

廣西師范大學出版社 彭厚訓等 編

此外,霸權衰落過程中的挑戰者也可以不只一個:英美之間的權力更替,其實還有更多國家參與了較量。比如兩次世界大戰,就是德國隨著自身實力變化,不滿足受限于舊格局而向英國發起的挑戰。而霸權更替也有多種形式。德國通過戰爭,以期“取而代之”,美國則是某種意義上的彎道超車,在世界大戰時期采取了一種精明、務實的“孤立主義”政策。而之后美蘇競爭中的冷戰、軍備擴張,也都是霸權挑戰、爭奪的形式。

02

面對歷史的“死角”,

我們需要一種二戰“新敘事”

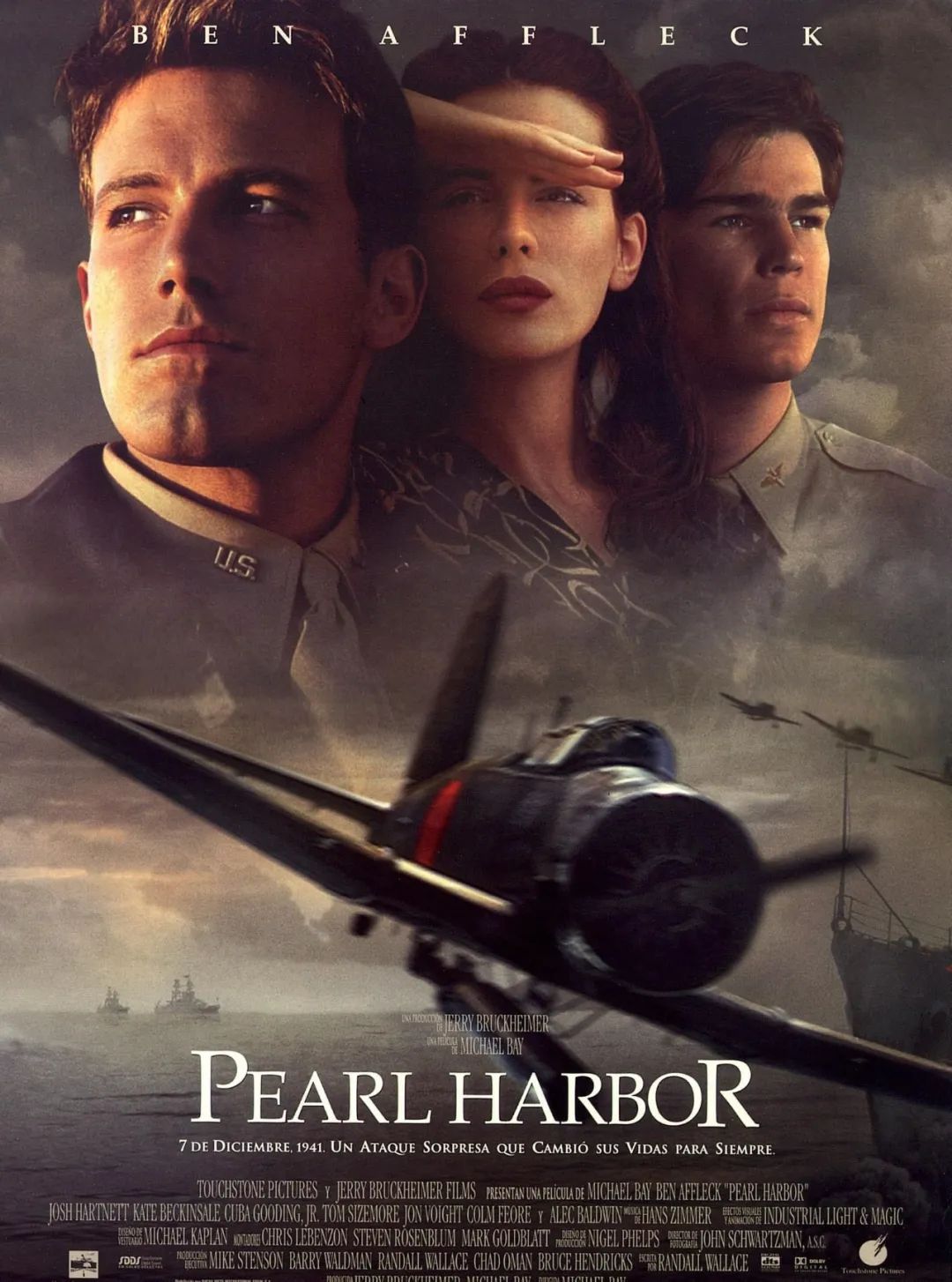

即使是沒有歷經二戰的人也會有這段歷史的“記憶”,以及隨之而來的“評價”:德國閃擊波蘭、珍珠港遇襲、諾曼底登陸、雅爾塔會議……這些大事件就像尺子上最清晰的刻度,構成人們感知和標定歐洲乃至世界二戰史的單位。每一個這樣的關鍵事件,會在主流的史學解讀中被定義、賦予特定的性質和地位,成為歷史教科書上的幾行“標準答案”,后又在影視文學和民間相傳中日益加深、沉淀。

日本偷襲珍珠港成為美國態度轉變的標志;在好萊塢的演繹下,美國的參戰顯得更具合理性,而對中途島一役的宣傳,也讓人相信美國對戰局扭轉所起的關鍵作用

然而,這些大事件在串起人類二戰記憶的同時,也編織了一個濾網——更多的歷史細節被篩除,成為被人們忽視的歷史“死角”。

歷史里程碑作為一個個分散的標記,無法構成連續的歷史;“標準”的定義和解讀,更是無法展現歷史的全貌。新歷史主義的代表海登·懷特就說過:日常接觸到的歷史文本并非“元歷史”,而僅僅是一種記載下來的“敘事”——對“元歷史”進行篩選,然后編排情節、添加修辭或論證,最終潛移默化地為其賦予解釋。典型的是加入意識形態寓意。在這一過程中,歷史的生產原則是“壓制和貶低一些因素,抬高和重視別的因素”。

二戰歷史很大程度上就是從西方中心論的視角被解釋的。其他國家或區域的抵抗被淹沒于這套敘事之中,或是成為被言說、被評價的他者:

——二戰爆發前夕的西班牙內戰,實際上也是二戰的前奏——西班牙成為歐陸大國之間政治、意識形態較量的代理;

——歐洲四大國簽訂的《慕尼黑協議》背后,是被獻祭的捷克斯洛伐克;

……

在這方面,《倫敦日記》也許能為二戰歷史的解讀提供新的視角與新的敘事。

正如牛津大學萬靈學院研究員加布里埃爾·戈羅德茨基教授所說:西方政治家圍繞二戰的回憶錄和日記多如牛毛,而這種去西方中心主義的視角是難能可貴的。此外,作為真正意義上的“私人日記”,邁斯基的記錄證明了在戰場之外,私人的友誼、沖突和較量在早期蘇聯政治中所發揮的重要作用,超越了政策和意識形態上的爭論——

1942年,世界主要反法西斯國家成立了反法西斯聯盟,而走到這一步遠非一帆風順;即便是聯盟成立之后,內部也并非鐵板一塊。作為雅爾塔會議上的三巨頭之一,蘇聯實際上在前期一直是被歐洲“正統西方國家”排斥和忌憚的意識形態敵人:

我從與霍爾的談話中得出的結論是,英國政府并不打算認真武裝,而且顯然已經甘心接受德國獲得空中霸權的未來……主要原因在于張伯倫還沒有放棄以犧牲第三國而與侵略者“達成協議”的希望,并且希望它們,特別是德國和日本,與蘇聯對抗。

而另一方面,是邁斯基作為外交官的努力斡旋:

為什么英國高層人物能輕松自由地旅行全世界,卻不能去蘇聯?這不也是一種根深蒂固的‘歧視’嗎?然而,他們的訪問可能極有助于拆除十月革命以來我們兩國之間搭起的長城。

在某種意義上,英法等國對蘇聯的防范甚至超過了德國。書中多次記錄了這種猶豫和搖擺不定,最終一步步錯失扼殺法西斯的最佳時機。而與張伯倫政府對蘇聯態度形成對比的,是當時“在野”的丘吉爾:

邁斯基邀請丘吉爾共進“雙人午餐”,并發現他贊同蘇聯的觀點:和平是“不可分割的”,而且德國帶來的危險迫在眉睫。丘吉爾告訴邁斯基:“如果我們因為假想中的社會主義危險會威脅到子孫后代而拒絕向蘇聯提供幫助,那我們就是十足的傻瓜。”

“一個衰弱的俄羅斯對和平事業和我們帝國的神圣不可侵犯性來說是最大的威脅。我們需要一個強大的、非常強大的俄羅斯。”

這些昭示著日后丘吉爾上臺后的親蘇政策,也側面展現了不同政治家對時局做出判斷時的考量。

締造大聯盟。邁斯基以伏特加與丘吉爾碰杯

邁斯基的日記中還記錄下了歷史在立場上的“荒誕”。

邁斯基“外交官”的身份,在直擊外交政治現場的同時,也讓我們看到:在人們想象中的宏大戰場、真槍實彈之外,國與國之間的政治交鋒、人與人之間的推拉騰挪,是如何一步步左右著歷史進程的。

03

“大歷史”之外,

細節或讓我們更加冷靜

在20世紀80年代出版的《大國的興衰》中,保羅·肯尼迪觀察了五個世紀大國之間的競爭與霸權博弈,認為經濟和技術的繁盛帶來軍事的擴展;這些因素也是衡量“國力”的最關鍵指標。這種典型的大視野,可算作是歷史的主流分析框架,也成為不少人預測世界格局變動、國家崛起或衰落的依憑。

但就像前文所說的,用大事件標記歷史造成了被忽視的死角,并被有選擇地解讀;而這種“大歷史”分析框架也疏漏了更多鮮活的細節。就像僅依靠大數據的量化研究,會抹殺樣本的個體特征和情感一樣。

在英、法、德、意簽訂《慕尼黑協定》的當天,邁斯基的日記記錄下了這樣一段:

捷克斯洛伐克政府已經辭職。……德國沉浸在一片歡樂和慶祝活動中。確該如此。這不僅僅是因為希特勒兵不血刃地得到蘇臺德,而且是由英國人和法國人把蘇臺德放到盤子里端給希特勒。……

馬薩里克(注:時任捷克斯洛伐克駐倫敦大使)高大的身體中似乎有某種電流通過。冰塊一下子融化了。身體由靜止變得顫抖。他相當滑稽地搖晃著走過來,突然摔倒在我懷里,痛哭起來。我手足無措,感到有些迷惑。馬薩里克吻了我,流著淚喃喃說道:“他們把我賣給德國人當奴隸,就像他們曾經將黑人賣到美國當奴隸那樣。”

這是西方歷史敘事里避而不談或設法粉飾的“不光彩之事”。我們對這一事件的通行叫法是《慕尼黑協定》,但很少提起它的另一個名字:《關于捷克斯洛伐克割讓蘇臺德領土給德國的協定》。

邁斯基使馬薩里克重新振作

這是直擊人心的歷史細節。但大多數情況下,我們的立場、觀點太多,具體的史料卻太少。

過多地沉浸于立場解讀、大歷史縱覽而非史料本身,也許并不是得出新規律的有效途徑。除了宏觀的理論和分析框架,也許歷史細節反而能帶給我們更多的啟迪——

看到不加武裝的個體在歷史進程中的作用;避免對所謂勝者、強者的帶入,陷入對戰爭的浪漫化;在用歷史指點江山的自我滿足中,共情個體親歷者,更多元地看待當下世界正發生的事。最后,在日益加劇的集體狂熱中以更冷靜的方式分析民族的未來。

蘇聯駐英大使伊萬·邁斯基于1932—1943年在倫敦寫下一批珍貴日記,經加布里埃爾·戈羅德茨基謹嚴選編、作注而成書。日記中記述蘇聯在英的外交活動,見證了眾多二戰重大歷史事件,由此可窺見蘇聯外交政策之制定、英國對參戰態度之轉變、戰時諸人之心態等等,是一份不可多得的文獻資料。日記里講述了邁斯基與丘吉爾、勞合·喬治、韋伯夫婦等多位英國政要的交往,更以生動筆法,帶人們重臨議事廳的演講現場、海軍部深夜密談的房間、空襲陰云下的倫敦街道……

參考資料

[1]彭訓厚. 第二次世界大戰編年史[M]. 廣西師范大學出版社, 2015.

[2]徐棄郁. 帝國定型:美國的1890—1900[M]. 廣西師范大學出版社, 2014.

[3]胡德坤, 錢宇明. 爭論與發展:西方學界英美霸權轉移理論評議[J]. 江漢論壇(1):10.

[4]盧凌宇, 鮑家政. 從制造者到索取者:霸權衰落的邏輯[J]. 世界經濟與政治, 2019, No.469(09):76-108+159-160.

[5]彭剛. 敘事、虛構與歷史——海登·懷特與當代西方歷史哲學的轉型[J]. 歷史研究, 2006(03):23-38.

[6]THE END

原標題:《從日不落到美利堅:歷史可以有多少種算法?》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司