- +1

也許今年,天壇獎有這么一部片子值得期待……

作為一個有A類理想的B類電影節(jié),北京電影節(jié)一向有著向A類靠近的志氣,但競賽單元總這么每一年地認真發(fā)散著B(CDEF)類的氣場。這個像海女小秋一般“既土又陰暗,上進心、協(xié)調(diào)性、存在感、個性、光彩什么的都沒有”的單元,每年都是大規(guī)模尷尬的雞肋之地。

其實這個問題不僅是北京電影節(jié)有。無論是哪個電影節(jié),每年的媒體酒會都會成為專注于新片的影評人、選片人和電影記者集體吐槽發(fā)泄尷尬癥的新一代怨氣名所。但是對于電影節(jié)來說,競賽單元確實是一個“不罵得做,挨著罵更要做”的危急存亡之地。

在戛納、柏林、威尼斯每年挑名卡司、名導(dǎo)演和親兒子/女兒/大姑子/大舅子到手軟的另外一個極端,有錢沒名但又有政績壓力的電影節(jié)永遠掙扎在合格的邊緣線上,一旦走了大規(guī)模以展映《教父》、《星球大戰(zhàn)》、《2001太空漫游》這類精彩到毫無懸念的片子招徠客人的路子,也許就會慢慢因為成為熱鬧而缺乏專業(yè)性的雞肋,逐漸失去業(yè)內(nèi)的關(guān)注度。對于一個專業(yè)的電影節(jié)來說,這就是徹頭徹尾的失敗了。所以好的競賽單元,永遠是電影節(jié)永葆青春的仙丹。在北京電影節(jié)的第六個年頭,除了為今年展映單元的豐富度叫好的同時,我們也許應(yīng)該開始關(guān)注競賽單元了。

雖然說北京電影節(jié)還不具有要求所有參賽影片皆為全球首發(fā)的能力,但到第六屆為止,最終入圍首獎天壇獎的十五部影片都還是大致控制在制作于2015-2016年的“新片”,新片率100%,完美合格。

但無論怎么說,天壇獎的陣容還是有那么一點詭異的。雖然新片率100%,但放眼陣容來看,入圍影片中不可饒恕地出現(xiàn)了已經(jīng)拿獎拿遍了全世界的《喝彩》,還有拿到了威尼斯“作者之日”(Giornate Degliautori Venice days)的影片《克萊茲梅爾》(KLEZMER),此時北影節(jié)似乎已經(jīng)有了“就算被發(fā)了獎,獲獎?wù)吆孟褚矐械脕眍I(lǐng)獎”的危險,另一方面,本土片雖然都是新片,但首發(fā)率完全為零,一號選手是“名聲在外”的申奧片《滾蛋吧!腫瘤君》,二號選手好歹與藝術(shù)沾了點邊,但是人家也已經(jīng)是下線已有半年的《師父》……

藝術(shù)質(zhì)量頗為一般的院線片坐鎮(zhèn)國產(chǎn)梯隊也讓人開始擔(dān)憂今年國產(chǎn)片的整體態(tài)勢。去年在各個國產(chǎn)電影節(jié)上都出現(xiàn)了讓人眼前一亮的國產(chǎn)作品,但是今年的春天都已接近尾聲,農(nóng)人們還沒有聽到發(fā)芽的聲音,所以在處女作展映單元中,《呼吸正常》就讓人格外期待。不過這樣的影片居然在競賽單元之外,多少暗示著天壇獎里的國產(chǎn)梯隊只是個陪跑的拉拉隊。

北京電影節(jié)對全球首映十分松懈的劣勢其實也有那么點“塞翁失馬焉知非福”的味道,這樣的舉措,加上中國全世界聞名的市場熱度,倒成了歐洲冷門佳片的不二之選,去年在天壇獎上包攬最佳攝影、最佳編劇和最佳女配的捷克影片《孩子》(Deti)、最佳影片《暮年困境》等都是很好的例子。

今年,一部來自丹麥的競賽片以它充滿了歷史紀錄片和科幻場面的預(yù)告片成功引起了我的注意。這部以“政治驚悚片”為標簽的丹麥電影居然進入了天壇獎提名名單,這實在是一件很有趣的新鮮事。

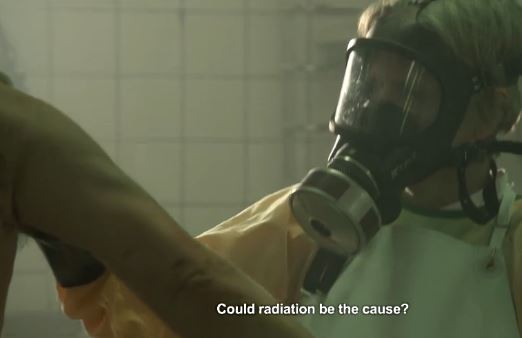

《理想主義者》講述的故事和今年奧斯卡最佳影片《聚焦》有著異曲同工之妙,它講述的是一個記者在追蹤因清理核污染積雪而患上癌癥的工人群體的生存狀況時,無意發(fā)掘出丹麥在冷戰(zhàn)期間違背其拒絕核武器原則、非法儲備核武器的歷史事實。歷史的迷霧被層層剝開,一個又一個的陰謀顯出原形。

很難想象《理想主義者》是一位女導(dǎo)演的作品,其影片邏輯之縝密、視角之獨立、推進之冷靜都完全跳出了所謂“女導(dǎo)演”的狹隘立場。

與《聚焦》如出一轍的是,《理想主義者》也采取了相對來說線性而單調(diào)的time-line敘事,但是《聚焦》為了避免敘事的單調(diào),取消了單一的主人公,將核心人物拓展為四位,將整體的查案過程分解成碎片,像攤大餅一樣增加了影片的篇幅,也加快了節(jié)奏和沖突。

但是《理想主義者》則反其道而行之,從始至終,記者保羅都是一個人在故紙堆中翻找著被抹去的歷史證據(jù)。這么一個人固執(zhí)而孤獨地與看不見的勢力隔空對抗著,挖掘著,不斷挖掘著,呈現(xiàn)出雞血派《新聞編輯室》完全無法達到的寧靜與堅韌質(zhì)感。導(dǎo)演能夠把這么枯燥的過程拍得津津有味,確實不是一件容易的事情。

《理想主義者》的攝影帶著極高的凝視關(guān)懷,唯有細品這鏡頭語言才能體悟到《理想主義者》中淡淡的女性氣場。唯美卻不失鋒利的攝影風(fēng)格很好地平衡了劇本的強悍邏輯和類型氣質(zhì)。

而故事的結(jié)尾保羅為丹麥政府只給這批每日遭受病痛8500美元賠償?shù)墓と舜龃蟀l(fā)雷霆的時候,工人代表拋出一句“我們需要的不是錢,只是這些真相為世人所知”時,導(dǎo)演的觀點呼之欲出——“人性與民主的窘境就是我們都容易撒謊,但這是完全不能為人容忍的。”

導(dǎo)演在自述中寫道:“人性與民主都極容易陷入困境,但是在一個社區(qū)中,一個國家中,我們就算選擇了民主和人性,我們?nèi)匀徊荒軌蛉螒{自己用撒謊來毀掉主體本身。”

影片中穿插的歷史紀錄片皆為二戰(zhàn)后與冷戰(zhàn)時的真實史料,而記者保羅最后因工人的妥協(xié)而入獄的情況也完全屬實,《理想主義者》的沉重皆在于此。結(jié)果稱不上成功,但它的存在暗示著我們期待的媒體監(jiān)督作用,終會在社會體制成熟安全的情況下到來。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司