- +1

鑒賞|箑邊風(fēng)景,許公傳拓

竹刻扇骨是一種非常特殊的、極具中國(guó)氣派的藝術(shù),中國(guó)傳統(tǒng)文人美術(shù)最終形成了詩(shī)書畫印四位一體的組合形式,融合了金石氣與書卷氣,這些特色均為箑邊雕刻以極為濃縮的形式所呈現(xiàn)。

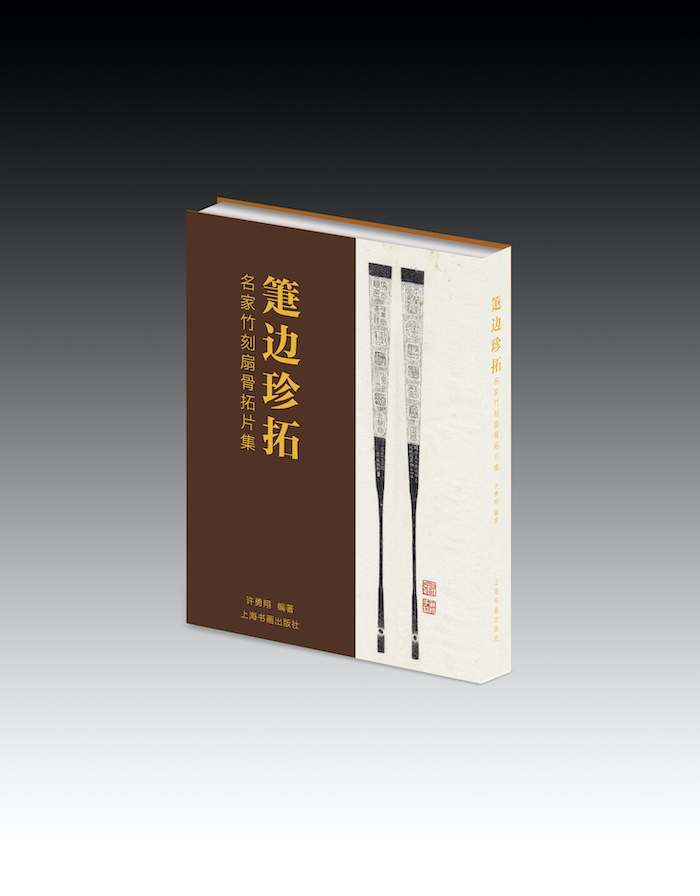

由上海知名文博學(xué)者許勇翔先生編著的《箑邊珍拓——名家竹刻扇骨拓片集》近日出版,書中所錄扇骨拓片482張,均為許勇翔參加上海口岸文物進(jìn)出境鑒定工作期間所拓,是其多年來(lái)對(duì)扇骨鑒定成果的集結(jié),也是研究竹刻藝術(shù)與歷史的一手資料的留存。書中所涉扇骨原件許多已進(jìn)入國(guó)有收藏機(jī)構(gòu)庋藏。正如作者所說(shuō):“許勇翔先生的傳拓事業(yè)是可以冠以‘工程’之名的,然許公并不將他數(shù)十年寒暑未間的傳拓成果視為業(yè)績(jī),更沒(méi)有從中獲取任何實(shí)際的利益,真正是符合孔子所提倡的‘知之者不如好之者,好之者不如樂(lè)之者’。”

許勇翔先生是我十分尊敬的文博老前輩,因此我也跟著上海文博界許多前輩一起,稱其為“許公”,庶幾顯得自己也有幾分老成。“敬老尊賢”這一中華民族傳統(tǒng)美德,至少在文博界,或者說(shuō)至少在上海的文博界,還是原汁原味地保存了不少的。值許公著作將刊,承其厚愛(ài),囑我寫文,說(shuō)書中所收皆是我的本行,自然不敢違命。

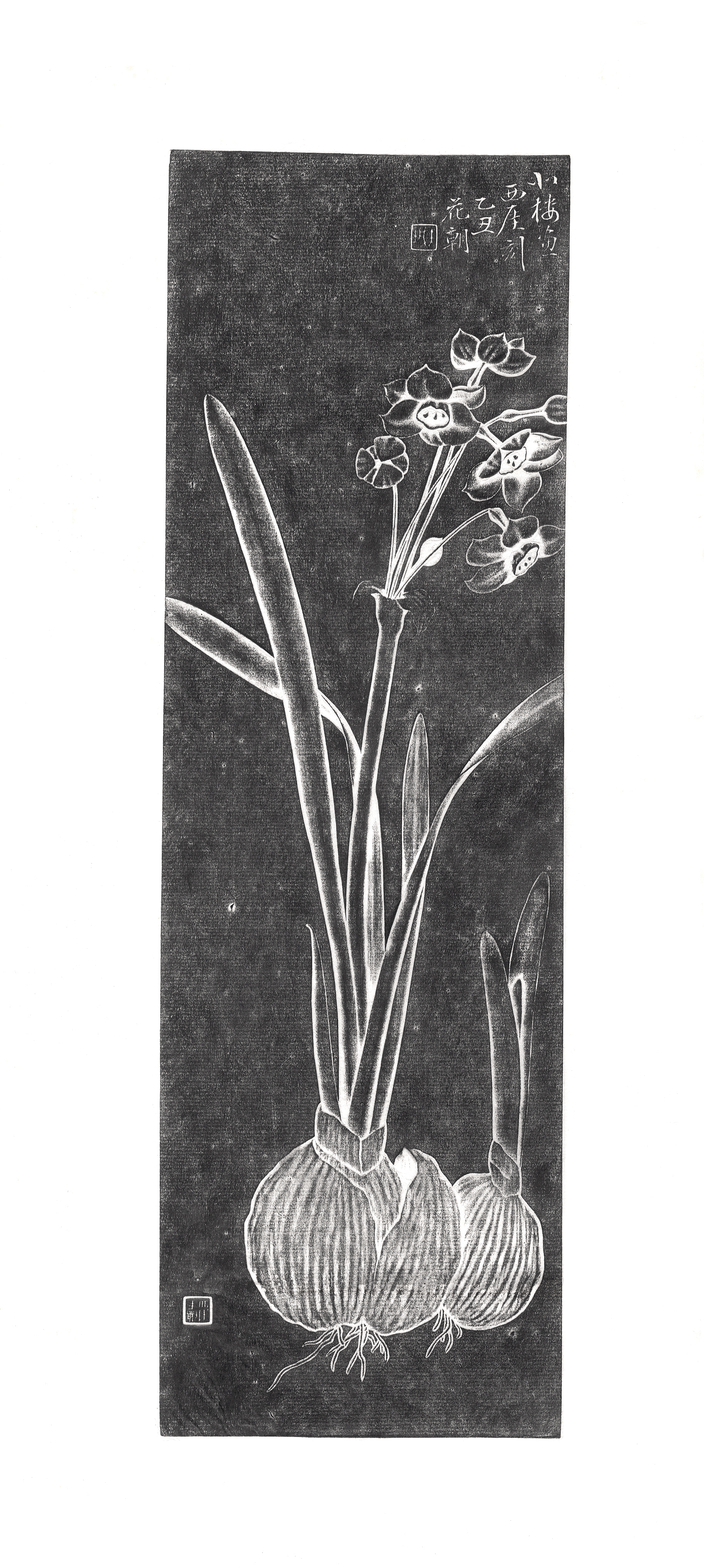

金西厓刻扇骨拓片

許公于一九七三年參加上海口岸文物進(jìn)出境鑒定工作,一九九○年被聘為國(guó)家文物鑒定委員會(huì)委員,直至二○○八年從上海市文物管理委員會(huì)流散文物管理處處長(zhǎng)的位置上正式退休,其間從未停止文物拓件,長(zhǎng)達(dá)三十五年之久。由是積存了非常可觀的拓稿,數(shù)量多達(dá)數(shù)千紙,所拓文物品類亦多,其中以玉石、銅鏡、扇骨三類最具規(guī)模而成系統(tǒng),最先整理結(jié)集的,便是這部《箑邊珍拓—名家竹刻扇骨拓片集》。

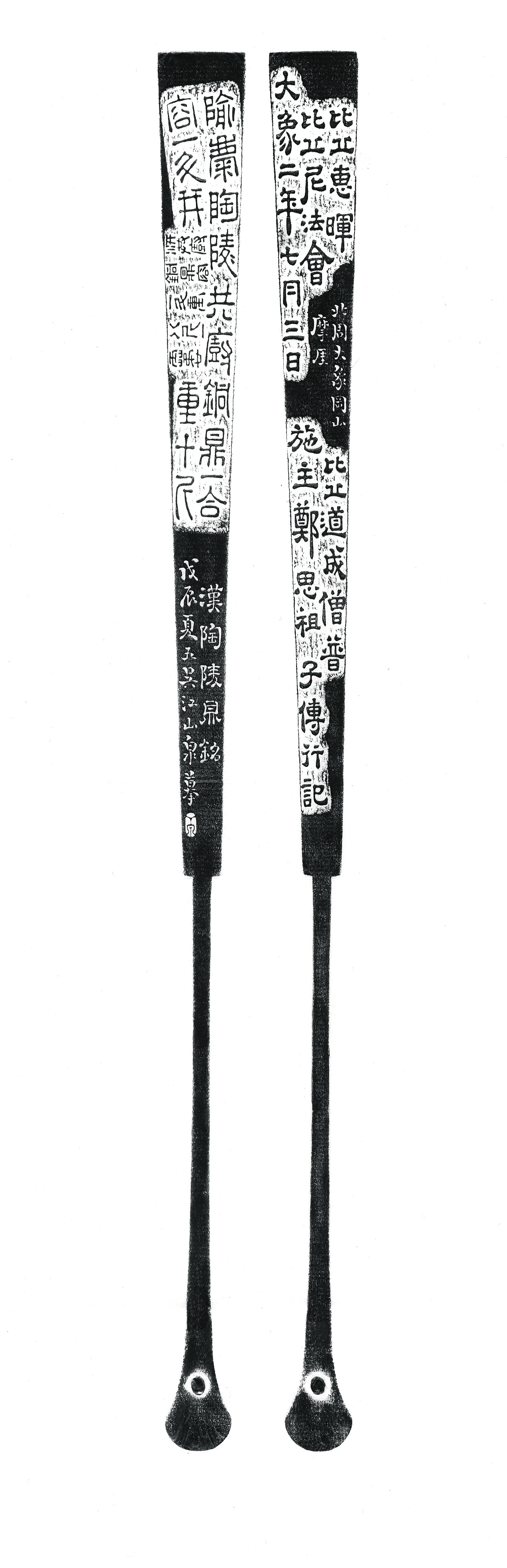

釋達(dá)受刻扇骨拓片

本書既以扇骨為主題,自然不免要介紹一下相關(guān)知識(shí),這也是許公命文的要求之一。想到此書的讀者若非文博界的專家學(xué)者,便是收藏圈的行家達(dá)人,筆者不敢啰嗦,僅就關(guān)節(jié)處略作陳述。

折扇源出日本,北宋傳入中國(guó),頗受士庶歡迎,其后即多有仿制,至晚于明初實(shí)現(xiàn)了完全的中國(guó)化,在造型、工藝和裝飾手法上都不同于日本和高麗了。整個(gè)明清時(shí)期折扇都十分流行,其風(fēng)氣一直延續(xù)到二十世紀(jì)上半葉,其間存在兩個(gè)特別鼎盛的階段。

王云刻扇骨拓片

第一個(gè)階段是從明代中葉的成化、弘治年間開(kāi)始,直到明亡。這一時(shí)期折扇藝術(shù)的特點(diǎn)突出體現(xiàn)在制扇工藝的成就上,凡選材、用料、款式、做工都極其講究,尤其重視各種工藝的綜合運(yùn)用與工藝各環(huán)節(jié)的微妙之處。當(dāng)時(shí)對(duì)佳扇的贊許,有“渾堅(jiān)精致” “厚薄輕重稱量,無(wú)毫發(fā)差爽,光滑可鑒” “闔辟信手” “用之則開(kāi),舍之則藏,不勞腕力”等等說(shuō)法,可知當(dāng)時(shí)對(duì)折扇的品賞聚焦于制作工藝的精良。需要著重指出的是,折扇工藝是包括扇骨與扇面制作在內(nèi)的,二者合成為一個(gè)整體,并不僅就扇骨之工而言。故此,名扇工柳玉臺(tái)才特別提出“吾妙在用膠”。扇骨扇面相互適應(yīng)、相互配合,才能成其為一柄“堅(jiān)厚無(wú)窪隆,揮之純?nèi)弧?/span>的佳扇。從江南明墓出土的大量明代折扇實(shí)物和珍貴的傳世明代書畫成扇來(lái)看,無(wú)論是扇骨簡(jiǎn)素配以名人翰墨箋面的書畫扇,還是扇骨工藝復(fù)雜配以精致紋樣箋面的工藝扇,都做到了形制合度、工藝精良、品質(zhì)堅(jiān)牢的地步,保存條件好的至今猶燦然如新,開(kāi)合自如。

金西厓刻扇骨拓片

金西厓刻扇骨拓片

從扇骨取材來(lái)看,盡管各類普通和珍貴木料以及棕櫚科材料也在運(yùn)用,但綜合材料的工藝性能、經(jīng)濟(jì)成本和文化審美等因素,竹骨終歸在明代發(fā)展成為折扇的主流。竹子的優(yōu)異性能,使它兼具材料力學(xué)上的優(yōu)勢(shì)和有利于雕刻表現(xiàn)的特長(zhǎng)。竹制扇骨之大骨也稱“箑邊”,是扇骨雕刻的主體部位。結(jié)合文獻(xiàn)與實(shí)物,我們發(fā)現(xiàn)后世大行其道的箑邊刻主流樣式——浮雕與淺刻——在明代后期的竹扇骨上均已出現(xiàn)。浮雕大骨多與工藝紋樣扇面相配,而淺刻扇骨雖亦可配工藝扇面,尤其能與書畫扇面相得益彰。晚明竹刻名家濮仲謙的水磨淺刻竹扇骨之一時(shí)風(fēng)行,即得益于能與名人書畫扇面表里呼應(yīng)。

黃山泉刻扇骨拓片

入清后,簡(jiǎn)素為體的竹骨書畫成扇依然在江南文人、遺民中行用,但折扇制作與消費(fèi)的主流風(fēng)氣已在宮廷審美的引領(lǐng)下愈趨奢靡華美。這也就是劉廷璣(約一六五四—?)《在園雜志》所說(shuō)的,康、雍之時(shí),“其扇骨有用象牙者、玳瑁者、檀香者、棕竹者、各種木者、羅甸者、雕漆者、漆上灑金退光洋漆者,有鏤空邊骨內(nèi)藏極小牙牌三十二者,有鏤空通身填以異香者”,以上僅就大骨樣式而言,已不勝其繁了。然而求之晚明濮仲謙時(shí)已相當(dāng)成熟的竹刻書畫扇骨,直至乾隆后期之前,不能得一名家。

龐仲經(jīng)刻扇骨拓片

我們都知道,清代康、雍、乾三代是中國(guó)竹刻藝術(shù)的鼎盛時(shí)期,竹人中之巨匠如張希黃、吳之璠、潘西鳳、周芷巖都活動(dòng)于此間,但扇骨雕刻顯然沒(méi)有得到他們的重視。傳世至今的清前期名家款識(shí)扇骨,無(wú)一可信。文獻(xiàn)所記亦出晚近,且受當(dāng)時(shí)記錄者認(rèn)識(shí)能力的局限,所以不能作為立史的依據(jù)。竹制折扇工藝經(jīng)歷過(guò)清代前期一段低潮后,在清中期重新恢復(fù)了蓬勃發(fā)展的局面,成為江浙地區(qū)文人竹刻走向繁榮至關(guān)重要的物質(zhì)基礎(chǔ)。即使在一向缺少扇骨雕刻傳統(tǒng)的嘉定,乾隆后期也開(kāi)始有精致的箑邊竹刻制作。當(dāng)然文人箑邊刻采取的主要雕刻形式,還是明代便見(jiàn)流行的隱起陽(yáng)文和遠(yuǎn)紹濮仲謙、近師周芷巖的“淺刻”。留青刻骨在清代中期開(kāi)始出現(xiàn),至二十世紀(jì)前期發(fā)展為扇骨雕刻的大宗,與隱起陽(yáng)文、陰文淺刻并駕齊驅(qū)。

周禮刻扇骨拓片

這就形成了中國(guó)折扇藝術(shù)的第二個(gè)鼎盛時(shí)期,即清中期—民國(guó)階段。在這個(gè)階段,不僅是竹刻扇骨成為諸多扇骨裝飾工藝中藝術(shù)成就最高、文化內(nèi)涵最豐厚、審美品格最高級(jí)的品類,扇骨竹刻也成為同時(shí)期竹刻藝術(shù)中藝術(shù)成就最高、文化內(nèi)涵最豐厚、審美品格最高級(jí)的品類。依靠材料的昂貴與工藝的精巧取勝的各種工藝扇骨,在需要體現(xiàn)文化優(yōu)越性時(shí)是無(wú)法與文人書畫箑邊刻媲美的。許公的這批拓片,可以說(shuō)是集中見(jiàn)證了中國(guó)折扇藝術(shù)的第二個(gè)高峰,也集中見(jiàn)證了十九、二十世紀(jì)中國(guó)竹刻藝術(shù)的成就。

支慈庵刻扇骨拓片

支慈庵刻扇骨拓片

支慈庵刻扇骨拓片

學(xué)術(shù)界在談到晚明時(shí)期江南文藝與工藝美術(shù)繁盛的由來(lái),指出江南科舉競(jìng)爭(zhēng)的激烈使大批讀書人仕進(jìn)無(wú)望而轉(zhuǎn)投文藝與工藝創(chuàng)作以安身立命是這一局面產(chǎn)生的內(nèi)在原因。同理,清代盛期之后,隨著人口的暴增,江南士子面對(duì)著遠(yuǎn)較前代為巨的壓力。更有甚者,伴隨著鴉片戰(zhàn)爭(zhēng)導(dǎo)致的中國(guó)半殖民地化的加深和太平天國(guó)運(yùn)動(dòng)對(duì)江南士紳階層經(jīng)濟(jì)實(shí)力的嚴(yán)重破壞,清代后期江南地區(qū)大量的文人學(xué)子陷入尤為嚴(yán)重的生存競(jìng)爭(zhēng)之中。更多的交游、投幕以謀求政治發(fā)展機(jī)會(huì)和從事藝術(shù)品創(chuàng)作以獲取經(jīng)濟(jì)利益,是他們?cè)趨⒓涌婆e和讀書研學(xué)的同時(shí)所必須從事的工作。擴(kuò)大社會(huì)交游圈與擴(kuò)大藝術(shù)消費(fèi)圈,兩者是相輔相成的,往往很難說(shuō)孰為因果,但不管如何,折扇成為了最好的酬贈(zèng)載體,既有實(shí)用價(jià)值,又可以交流和交易從詩(shī)文到書畫以致鐫刻等一系列文人才藝。而折扇的使用者,通過(guò)展示所使用扇子的工藝品質(zhì)與其上書畫家、竹刻家的名頭,無(wú)形中宣示著自己的社會(huì)地位與審美品味。可以說(shuō),竹刻扇骨藝術(shù)是在“供需兩旺”的情勢(shì)下發(fā)展盛大的。

金西厓刻扇骨拓片

在文人藝術(shù)的交流和交易中,扇面從來(lái)都是重要的內(nèi)容,而竹刻扇骨之能夠躋身于中,也是大有原因的。筆者在此前的研究中曾經(jīng)指出:“清代江南文人竹刻藝術(shù),發(fā)展到道光朝以后,在藝術(shù)上已經(jīng)超越了傳統(tǒng)竹刻重鎮(zhèn)嘉定,從而成為這一時(shí)期竹刻藝術(shù)的代表。其蓬勃發(fā)展的緣由,具體而言,大概有四:金石學(xué)的大興、陰文淺刻技法的成熟、竹制折扇的風(fēng)行、鐫刻技藝為藝文之士所必修。”這其實(shí)也正是中國(guó)折扇藝術(shù)第二個(gè)高峰形成的原因。

金西厓刻扇骨拓片

關(guān)于清代中期以來(lái)竹刻扇骨藝術(shù)鼎盛的成因以及具體表現(xiàn)和發(fā)展局面,包括筆者在內(nèi)的研究者雖多有論述,卻覺(jué)得沒(méi)有必要在此展開(kāi)。因?yàn)橐磺姓J(rèn)識(shí)都來(lái)源于對(duì)實(shí)際情況的了解,許公煌煌扇拓集成于此,觀者諸君只要稍加披覽,自然可以得出自己的結(jié)論。

說(shuō)起來(lái)為鑒定的文物制作拓片并不是工作任務(wù),許公完全是本著對(duì)文物資料的重視,以及個(gè)人對(duì)文物的熱愛(ài)和藝術(shù)審美興趣而為之。據(jù)許公自云,上世紀(jì)八十年代中期拓制數(shù)量最多,最多時(shí)一天可拓八件扇骨,可謂手不釋氈,這段時(shí)間也正是改革開(kāi)放之初文物進(jìn)出口鑒定工作任務(wù)繁忙之時(shí)。從一九九三年開(kāi)始,隨著朵云軒敲響中國(guó)內(nèi)地拍賣第一槌,許公又承擔(dān)了文物藝術(shù)品拍賣標(biāo)的審核的工作,待拍賣物以近現(xiàn)代至當(dāng)代藝術(shù)品和工藝品為主,即遇當(dāng)代人的竹刻扇骨作品,凡覺(jué)得精好的也即時(shí)拓存。

除了責(zé)任鑒定工作中遇到精品便傳拓留存之外,八十年代初許公還關(guān)注到文清組存放的一批成扇,發(fā)現(xiàn)精品極多,乃從中選拓了一百五十余柄。可惜的是,因組內(nèi)所存文物隨著落實(shí)政策而陸續(xù)發(fā)還,此前很多精品未能寓目,沒(méi)有及時(shí)拓存,引為憾事。一九八五年之前,又從上海文物商店庫(kù)存中選拓了部分精品。這些利用”工作之便”和工作之余進(jìn)行的傳拓,在當(dāng)時(shí)或許不過(guò)是順手而為,但架不住量變引發(fā)質(zhì)變,今日集中成冊(cè),其中蘊(yùn)涵的歷史意義與學(xué)術(shù)價(jià)值是十分豐厚的。

在現(xiàn)代攝影術(shù)誕生之前,傳拓是留存實(shí)物文字、紋飾乃至器物形制等信息最重要的記錄技術(shù),更是這些信息能夠基本上不失真地進(jìn)行傳播的唯一手段。即使現(xiàn)在攝影技術(shù)已十分發(fā)達(dá)了,甚至有更高級(jí)的3D影像信息采集技術(shù),但至少對(duì)竹刻扇骨這個(gè)特殊工藝與藝術(shù)對(duì)象來(lái)說(shuō),傳統(tǒng)的墨拓仍然具有不可替代的價(jià)值。更何況,許多古代作品或散或失,其拓片或是唯一的記錄,或是唯一方便傳播的圖像信息,這就更顯珍貴了。對(duì)竹刻扇骨進(jìn)行拓存,以往要么是竹刻作者,要么是折扇藏家或古玩經(jīng)手人,傳拓的目的主要是留存作品信息。許公是特殊的經(jīng)手人,他制作拓片的初心雖然也是留存信息,但在筆者看來(lái)本書卻絕非簡(jiǎn)單的“資料匯編”,道理無(wú)他,因?yàn)樵S公是一位鑒定家。

新中國(guó)成立之際,折扇藝術(shù)的第二個(gè)鼎盛階段已延續(xù)了一百多年,其間涌現(xiàn)出來(lái)的箑邊雕刻名家不下百人,其中既有專攻雕鐫的高手,也有偶爾奏刀的文人。扇刻名家在地域分布廣泛的基礎(chǔ)上形成了揚(yáng)州、蘇州、杭嘉湖三個(gè)中心地區(qū),并在民國(guó)前后擴(kuò)展到上海、南京、北京、天津、福州、廣州等地,擁有廣闊的市場(chǎng)和普遍的知名度。在旺盛的市場(chǎng)需求之下,贗品問(wèn)題不可避免地出現(xiàn)了。名家刻骨的贗品主要有兩類,一類是仿真,一類為偽托。二十世紀(jì)六十年代國(guó)家文化部發(fā)布《文物進(jìn)出口鑒定參考標(biāo)準(zhǔn)》, 規(guī)定一九一一年以前的名家竹刻扇骨(包括地區(qū)名家)一律不準(zhǔn)出口,在實(shí)際的文物出境鑒定審核工作中就首先面臨著甄別與定級(jí)的問(wèn)題。也就是說(shuō),本書中凡屬清代名家的作品,實(shí)際上反映了許公的鑒定成果,而民國(guó)和現(xiàn)當(dāng)代的名家作品則更多地體現(xiàn)了許公在藝術(shù)鑒賞方面的眼光與眼界。文物鑒定的眼光是在大量接觸實(shí)物的基礎(chǔ)上錘煉出來(lái)的,一旦形成高超的鑒別力,所產(chǎn)生的鑒定成果也就成為后學(xué)者的憑借并能薪火相傳。本書中許多扇骨的原件都已成為上海博物館的庋藏,也是筆者學(xué)習(xí)和研究竹刻藝術(shù)與歷史的第一手資料,正是從這個(gè)意義來(lái)說(shuō),筆者認(rèn)為本書是一部“著作”,它可以引領(lǐng)我們更真切、更順利地進(jìn)入竹刻扇骨鑒賞的領(lǐng)域。

《箑邊珍拓—名家竹刻扇骨拓片集》 上海書畫出版社

竹刻扇骨是一種非常特殊的、極具中國(guó)氣派的藝術(shù),中國(guó)傳統(tǒng)文人美術(shù)最終形成了詩(shī)書畫印四位一體的組合形式,融合了金石氣與書卷氣,這些特色均為箑邊雕刻以極為濃縮的形式所呈現(xiàn)。我們高興地看到,在歷經(jīng)了數(shù)十年的沉寂后,對(duì)傳統(tǒng)折扇藝術(shù),對(duì)扇骨雕刻藝術(shù),對(duì)竹刻藝術(shù),在今天無(wú)論是收藏還是新的創(chuàng)作都呈現(xiàn)出方興未艾的局面,本書的出版一定能夠極大滿足廣大折扇、扇刻與竹刻鑒賞與創(chuàng)作人群的需求,為此一特定領(lǐng)域的文化復(fù)興提供不可多得的珍貴養(yǎng)分。除了審美價(jià)值和實(shí)用功能之外,傳統(tǒng)名家刻骨上還保留著十分豐富的歷史、人文信息,拓片將這些信息保存了下來(lái),為研究晚清、民國(guó)時(shí)期的文化史、藝術(shù)史提供了一份不可多得的珍貴材料。我們可以慢慢解讀,在滿足審美需求的同時(shí),某個(gè)歷史研究上的小疑難或者就此渙然冰釋。

用今天的話來(lái)說(shuō),許公的傳拓事業(yè)是可以冠以“工程”之名的,然許公并不將他數(shù)十年寒暑未間的傳拓成果視為業(yè)績(jī),更沒(méi)有從中獲取任何實(shí)際的利益,真正是符合孔子所提倡的“知之者不如好之者,好之者不如樂(lè)之者”。“一簞食,一瓢飲,人不堪其苦,回也不改其樂(lè)”,中國(guó)的文博工作者,從戈壁到雪域,從深宮到大海,但凡取得成績(jī)者,沒(méi)有不是至于“人不堪其苦,回也不改其樂(lè)”之境界的。捧覽此書,人或不察,于筆者卻是確乎有“傳道、授業(yè)、解惑”之領(lǐng)受,附筆于次,以志申謝與歡欣。

辛丑四月初一日成文于上海博物館西耳之南牖

(本文作者系上海博物館工藝研究部主任、研究館員 ,本文原標(biāo)題為《箑邊風(fēng)景許公傳》)

- 報(bào)料熱線: 021-962866

- 報(bào)料郵箱: news@thepaper.cn

滬公網(wǎng)安備31010602000299號(hào)

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報(bào)業(yè)有限公司