- +1

攝影師嚴明:照片是時間的偈語,每一聲快門都是送別

一切都還給時間

文/嚴明

這次整理照片,翻箱倒柜找一些底片,每每朝著光亮舉起它們凝望,便是與數不清的舊日重逢。

腳步聲、心跳聲、快門聲、喘息聲紛紛又來,往事如昨。忽然發現自己搞攝影已經整整二十年了,時如逝水。

當初買來第一只小小相機,偷偷問了幾個好友:我打算搞攝影,覺得怎么樣?得到的回答都是:好,去做吧,準行。

其實朋友們的肯定意見不重要,我是打定主意了的,我確定喜歡上了這個東西。倒是很感謝當時身邊幾位前輩,在很早的時候就跟我講清了工具與表達的關系,使我及時脫離器材的苦海,早早脫開了悅目、記錄的迷局,走上心途,至今感念。

喜歡,日甚一日,直至成為瘋愛。于是干脆辭職,專業游蕩。赤手空拳闖入江湖,一腳踏進滾滾未知。

記不清多少次,我背著行囊在廣州火車站的人海中被擠得雙腳離地,登上綠皮火車,經過一晚才能到達重慶、河南……車窗邊枯坐的人們與窗外的一切都是我命里的過客與風景,我都銘記。

三峽的夏日,清早在狹小的三等艙上鋪醒來,比前一個夜晚涼快了許多。枕邊的包里摸出相機,拍下對面床鋪上望著江面發呆的老鄉……這畫面于我來說,還帶著汽笛聲、柴油味,只不過它們留在了無聲的照片之外的那個時代。

與我的一再改行一樣,時代其實也在進行著一場場動遷。

現如今,綠皮車已經少見,江上的班船也無了蹤影,它們被更快的動車和岸邊的高速公路取替。鎮北堡影城的假桃花不是長大了,而是汰換了新任。

張大春說,行路不難,只是辛苦。問路實難,它決定了旅程長遠的價值。

像祖先把他們的心事刻在竹板上,我決定用攝影體驗接下來的生命。

我好像在曠野里耗盡了所有的好運氣

四川安岳的山間有不少摩崖石刻造像,宋代居多,很是精彩,我去過兩次。

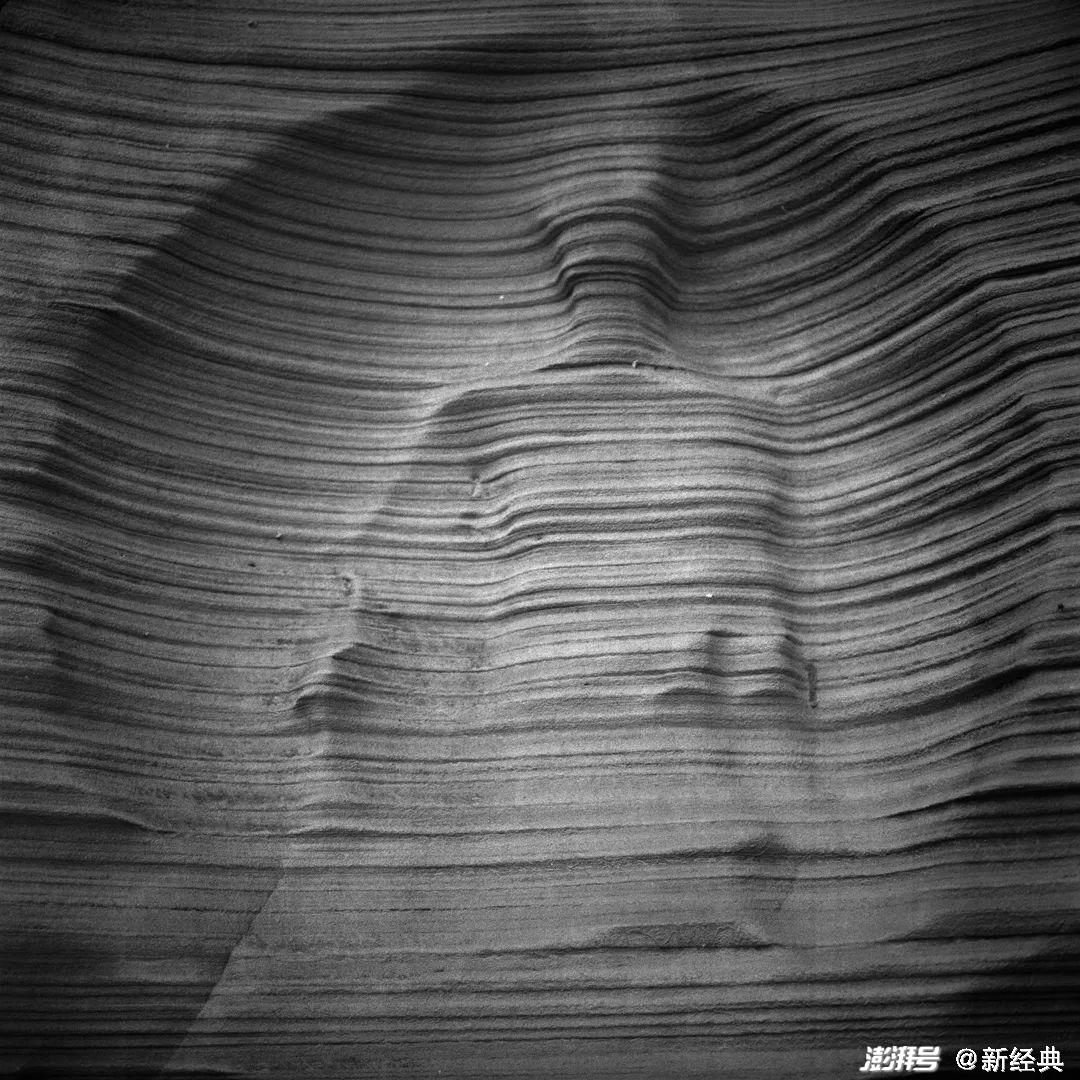

最讓我感覺震撼的卻是位于一座小山巔的幾無面目的佛像。四川、重慶一帶山石多為砂質,加之位于迎風面的緣故吧,這片造像竟逐漸風化了。在我看來,與別處相比,在可惜之余這里還多了一層精美之外的懾心力。

風化的佛 安岳 Weathered Statue of the Buddha 2020

隱約看得出菩薩原先是坐姿,手搭膝上,淡定端寂,威儀宛在。只是沒有了表情,曾經是怒目,還是低眉?無從知曉了。

現如今面目連同身體,漸漸消隱在山崖石壁內,消失在千年的山風里,留下最后一抹的寶相莊嚴。曾經慰藉過萬顆無助的心,現在到了要離去的時候了,離開他慈悲過的人間,輪回去了。

照片是時間的偈語,每一聲快門都是送別。方生方死之間,刻下一道道精神的年輪。

老家公園里的斑馬,孩子小時候曾騎在上面拍照,兩年之后被人撂倒了。

那年暑假孩子跟人踢球也落得個手指骨裂,我又把他帶到斑馬倒地現場,讓他們再合了最后一次影。孩子的爺爺那時已經臥床,沒能再次陪來。未必算什么創作,我想讓孩子體會一下變遷,傷及肉體之外的隱痛。

斑馬倒了 定遠 Zebra Falling Down 2014

在拍照上,善感當然是好的。善感才會傷逝,才會驚夢,觸摸到一些精神性的東西。靈感會眷顧心軟的人,會追到野外來,幫一幫他。

人到底不能只靠精神活著,在外拍照至歸來的生活,我都把它視作一場小輪回。梁園雖好,終非久戀之家。一場歡途過后,再次被生活捉拿,又被現實提審實用性。曾幾何時,我自喜于做了個“明白人”,活通透了似的,覺得自己已經把生活、藝術中最難解的結給拆解了。

覺得只要勤思量、知因果、敢抉擇、能堅持……似乎前方坦途一片,何愁之有?可生活和藝術之間,就是有著古老的敵意。

快門合攏,一張照片的故事才剛剛開始

十年以前的一個夏天傍晚,我在宜昌的長江邊溜達,走到夷陵大橋東邊的下游江岸。不一會兒,有一位男青年騎自行車悄然而至。

駐車、把黑色公文包在后座夾好,走到水邊。近岸水中有一塊石頭,一步之遙,他跳了上去,向下游遠方眺望。夏季傍晚還是挺悶熱的,男青年卻穿著正式,小職員模樣。西褲、皮鞋,短袖白襯衣束在腰帶里,露出一串鑰匙。

我猜想他要么是剛下班,或是在找工作的人,路過江岸,來喘一口氣。

長江邊的小職員 宜昌 A Clerk by the Yang tze River 2010

江水向東,對岸山巒掩映于沼沼霧氣里。男青年雙手叉起腰,遠眺顯得抒情,有躊躇滿志之感,像一次小規模的君臨天下。沒兩分鐘,他跳回岸邊,騎車走了。

如今隔了十年,又看到這張照片時,忽然猜想那位小職員后來過得怎么樣了,是否志得意滿,做了自己的君王?永遠無從知曉了。但我總覺得他應該干得不錯,祝福那個在山水間聚氣的背影,祝福下落不明的理想。只是他不可能知道,有一個攝影家曾凝視過他的凝視,十年之后,回望過他的期望。

甘肅酒泉靠近青海的地方有個博羅轉井鎮,曾經是阿克塞的縣城。后來整體搬遷,只剩殘垣,我曾兩次到過那兒。

在靠近山邊的地方,殘墻上有彩色的壁畫,遠遠看到時,我還以為是剝落了的早年宣傳畫。依稀看出畫了一立一坐兩個人,只是隨手拍下。

廢墟上的壁畫 阿克塞 Mural on the Ruins 2016

第二年我在連州攝影節辦展,遇到了我特別喜愛的藝術家莊輝,在他的展場的一面墻上,我看到了一張小小的舊彩照,畫面正與我在阿克塞的斷墻上看到的一樣。

90 年代的一個夏天,莊輝和朋友從洛陽騎自行車前往拉薩,途經阿克塞哈薩克族自治縣并在招待所認識了當地姑娘牟莉莉。她對兩個文藝青年的騎行壯舉十分驚奇,熱心帶二人在當地游玩。在附近的當金山觀日落時,兩人分別和女孩在山坡上合影留念,照片被莊輝保存至今。后來幾年偶有通信,但最終失聯了。

二十多年后,莊輝故地重游,發現縣城已成廢墟,原先可能還抱有再見到牟莉莉的希望眼看落空。可是,莊輝沒有轉身離去,他買來顏料,把與牟莉莉的合影就勢畫在巨大的山墻之上,小小照片上的畫面又回到了當金山前。

不知道當年的女青年會不會在某一天也重回此處,見到如此特別的尋人啟事,或許會駐足落下淚來。

如今小鎮在遺址發展旅游,弄了不少古怪物件陳列,吸引游客前來打卡。估計經過壁畫時知道這個藝術故事的人不多,當地旅游部門也未必清楚他們這片廢墟里的資源和寶藏。但我想,才華終會被看見,并廣為流傳。

我佩服莊輝人踏實、有思想,更為自己不會畫畫而慚愧,覺得攝影能做的事似乎太少。轉而一想,這故事的開端不正是攝影嗎?圖像,是貫穿整個故事的情感文本,是友情可能重尋的密語。

快門合攏,一張照片的故事才剛剛開始。快門,在對的時機手起刀落,一次感動得以永志,它輕巧如撣塵,又驚險如人生。

◇◆◇

常常一個畫面,一段音樂,仍可以一下子把我的心薅去了遠方。經年累月,遍歷萬鄉之后,捫心自問,喜愛之心仍不可斷絕。

寫有《哦,蘇珊娜》《老黑奴》的音樂天才斯蒂芬·福斯特(Stephen Collins Foster),三十七歲時在一家小旅館內貧病交加地死去,桌上的鉛筆字條上寫著:“親愛的朋友和溫柔的心”。

我想這應該是音樂家一生中最重要的字眼,是情之所起、藝術之所本。年輕的他為這個不夠溫柔的世界留下了兩百多首歌,在一百五十多年后的今天仍給人們帶來歡樂或慰藉,令人感佩。

有人說生命就是一場置換。那么,我只是用最好的光景,置換了這些東西。

命運饋贈給我那么多好時光,我把它們聚攏起來,重新當作禮物,親手交還給時間。

它們是人間前塵埃,我的昨天堂。

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司