- +1

古人犯了受賄罪怎么判

中國是世界各個文明古國中最早建立起一套完整的職官體系的國家,對于官吏的選拔、考核、晉升、罷免等管理制度至晚在戰(zhàn)國時代已經(jīng)非常完備。尤其是對于官吏瀆職行為的處罰很早就有了完整的法律規(guī)定,最典型的就是有關(guān)官吏受賄罪的規(guī)定。

有道理的固執(zhí)

唐代玄宗朝的時候,有個叫裴景仙的人當(dāng)了武強(qiáng)縣(今屬河北)縣令。他在任期間索取當(dāng)?shù)匕傩盏母黝愗斘铮E值累計高達(dá)五千余匹(唐朝是以絹帛作為貨幣的,價值尺度、支付手段和大額流通都使用絹帛。絹帛以“匹”和“尺”為單位,比如法律規(guī)定一個勞力工作一天的價值是三尺絹帛)。裴景仙離任后被人揭發(fā),捉拿下獄。唐玄宗得知此案后大為震怒,下令要將這個大貪官“集眾杖殺”(召集朝廷官員當(dāng)場亂杖打死)。

可是主管司法審判的大理卿李朝隱上奏反對說:“裴景仙觸犯的罪名是‘監(jiān)臨主守乞取’,屬于法律上的‘受所監(jiān)臨’(接受所領(lǐng)導(dǎo)的部下的饋贈)贓罪,根據(jù)法律沒有死罪。而且裴景仙是先朝貴臣裴寂的曾孫,裴氏家族在武后時慘遭迫害,僅留下裴景仙一人在世,按照法律即使是犯死罪也可以請求寬大處理,以保存該族血脈。請求陛下改處流刑。”

唐玄宗看了李朝隱的奏章,仍然親手寫“手詔”判決處死裴景仙。李朝隱又一次上奏:“生殺之權(quán)理應(yīng)由皇上掌握,但是作為臣下有著嚴(yán)格遵守法律條文的責(zé)任。法律規(guī)定枉法贓滿十五匹處絞刑,而‘不枉法贓’、‘受所監(jiān)臨贓’再多也只是流刑。現(xiàn)在如果處死裴景仙,那如果以后有枉法贓罪,再怎么加重處罰呢?”經(jīng)過幾次反復(fù),唐玄宗最后才接受李朝隱的意見,將裴景仙改處杖一百,流放嶺外(事見《舊唐書·李朝隱傳》)。

一分為三的受賄罪處理

從這個案件的處理可以看到,我們現(xiàn)在法律規(guī)定的“受賄罪”,在中國古代法律里還要更仔細(xì)地區(qū)分為好幾種。這里的“監(jiān)臨主守乞取”是一個獨立的罪名,專指官員向自己的下屬勒索財物的行為,而要予以處罰的時候,要比照另一個“受所監(jiān)臨”罪名的處罰規(guī)定來判刑。

至晚從商鞅變法開始,中國古代法律就把一切非法所得統(tǒng)稱為“贓”,按照“贓”的數(shù)量來定罪量刑。所有的官員受賄罪名,又都按照“受財枉法贓”和“受財不枉法贓”、以及“受所監(jiān)臨贓”這樣三種“贓罪”來進(jìn)行處罰,處罰的力度完全不一樣。

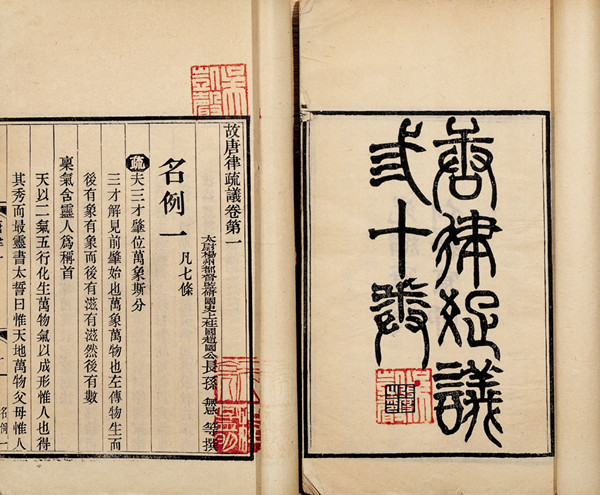

這項法律從秦漢開始,一直被歷代沿襲。現(xiàn)在可以看到最為完整的是唐代法典《唐律》中有關(guān)的規(guī)定:

“受財枉法”,是指主管官員收受了賄賂后違背法律做出決定。這里的“枉法”并非就是指枉法裁判,而是泛指所有的公務(wù)處斷中有違反法律的行為。根據(jù)唐律,受財枉法的行為,按其受財“贓”的多少量刑,“一尺杖一百,一匹加一等,十五匹絞”。

“受財不枉法”,是指官員雖然接受當(dāng)事人的錢財,但是在公務(wù)的處理上并沒有違反任何法律。按照唐律規(guī)定,凡是計贓“滿一尺,杖九十”;以上遞加至滿三十匹以上,處“加役流”。不枉法由于沒有造成“枉法”的結(jié)果,所以量刑上比受財枉法要輕。最多只是“加役流”(流放三千里,并在流放地服三年的苦役)。

“受所監(jiān)臨”,是指官員收受自己部下及所管轄內(nèi)百姓財物的行為,而授予財物的一方也并無具體要求事項,官員也沒有違法處理公務(wù)的。凡是計贓“一尺笞四十,一匹加一等,八匹徒一年,八匹以上加一等”,贓滿五十匹以上,處流二千里。

后來的宋金元各朝基本沿襲唐律的這個制度,直到明代才有所變化。朱元璋親自參與制訂的《大明律》規(guī)定:“受財枉法”贓,按犯罪主體身份分為“有祿人”(月支俸糧一石以上的官吏)、“無祿人”(月支俸糧不滿一石的吏員)兩大類,前者贓一貫(一千文銅錢為一貫)以下杖七十,一貫至五貫杖八十,以上遞加,至贓滿八十貫處絞;后者贓滿一百二十貫處絞。“受財不枉法”贓,合并了原來的“受所監(jiān)臨”贓,計贓“折半科罪”(按照實際數(shù)額除半計贓),一貫以下杖六十,一貫之上至一十貫杖七十,以上遞加至一百二十貫杖一百流三千里。

受賄罪究竟侵犯的是何種利益?

中國古代的法律將受賄罪這樣加以細(xì)分,表明立法者對于我們今天刑法學(xué)理論的“犯罪客體”問題已有深刻的認(rèn)識。

犯罪客體是指犯罪所侵害的某一類由法律嚴(yán)格保護(hù)的社會關(guān)系。受賄罪總體而言侵害的是國家統(tǒng)治秩序,但是又有著程度的不同。接受了賄賂就破壞法律實施的“受財枉法”,是一種直接擾亂并危害統(tǒng)治秩序的犯罪行為,有可能會激化社會矛盾,危及到皇朝的命運,因此必須嚴(yán)懲,必須要有死刑;而“受財不枉法”并未直接擾亂、危害統(tǒng)治秩序,只是一種對于統(tǒng)治秩序的潛在的、間接的危險,因此可以網(wǎng)開一面,不動用死刑。

而“受所監(jiān)臨”的危害性更輕,實際上指的是官員與下屬及百姓之間的禮節(jié)性贈與禮物的行為。它破壞的是官員與下屬之間的正常隸屬關(guān)系,有影響到法律正常實施的潛在可能性,官員可能將政事處置、法律施行當(dāng)作了“禮尚往來”的方式。因此它是一種“預(yù)防”性質(zhì)的法律規(guī)定,處罰力度也就相應(yīng)進(jìn)一步減輕。

古代也有思想家認(rèn)為,實際上“受財不枉法”包括“受所監(jiān)臨”行為涉及到的只是官員個人的操守問題,甚至可以不運用刑罰來處罰。最著名的就是明末清初思想家王夫之。

對“計贓論罪”的批評

王夫之在專門總結(jié)明代政治教訓(xùn)的《噩夢》一書中列專題來討論“計贓論罪”的問題,并認(rèn)定“受財不枉法”只涉及到官員操守、官場風(fēng)紀(jì),無須定為罪名。

王夫之認(rèn)為“計贓定罪”是所謂的“一切之法”(一刀切的法律),違背實事求是的原則。受賄的枉法、不枉法,雖然計贓的起點、累進(jìn)的程度及最高刑有區(qū)別,但仍然是按照贓的數(shù)額、而沒有按照確切的對于統(tǒng)治秩序的妨害程度來定罪量刑。他認(rèn)為:首先,這種法律是用“劃一”的法律去威嚇官吏,使得官吏幾乎人人都犯罪(比如接受下屬、親友的禮品),所以官吏也都沒有了廉恥的感覺,只顧想方設(shè)法來逃避隱瞞;上級官員也害怕因為一些小的非法收入導(dǎo)致下級犯重罪,反而幫助下級開脫,結(jié)果是法律越是嚴(yán)厲官吏越是隱瞞,“法與勢之必然也”!

其次,受賄的多少實際上與造成的損害并沒有直接的關(guān)系。他舉例說:有個吏部官員受賄或受人囑托,將一個昏官派到要害崗位,導(dǎo)致“激變”(官逼民反)或“喪師”(全軍覆沒),給國家造成不可挽回的重大損失,可是受賄的數(shù)值才“五十貫”,不過是個徒刑罪名;而另一個吏部官員受賄達(dá)兩百貫,只不過是將一個官員委派為“倉大使”(倉庫管理員)或“河泊所大使”(水利管理員),任何智力一般品行平平的人都可以勝任愉快,但卻要計贓處死刑。同樣,如果一個法官受贓五十貫,但聽從誣告判處一個無辜的人死刑,這個法官不過是要被判流刑;另一個法官受賄兩百貫,只是聽從誣告將一個無辜者判處了杖刑,而這個法官倒要被判死刑。

王夫之提出了改正這一法律的建議:法律可以仍然區(qū)分枉法、不枉法的罪名,但主要不是“計贓定罪”。枉法罪應(yīng)該按照其造成的危害后果進(jìn)行定罪量刑。不枉法的受賄罪僅“因公科斂”(以政府稅收名義向百姓收取錢財)、“因所剝削”(向當(dāng)事人勒索錢財)按照非法所得“計贓定罪”。至于其他被動接受的錢財,除非是“黃白狼籍、累萬盈千者”,只要由吏部“記過”就可以了。他認(rèn)為這樣才能夠“全士大夫名節(jié)”,而士大夫有了名節(jié),就有了廉恥,不會進(jìn)一步主動去索賄。

傳統(tǒng)的延續(xù)

王夫之的議論并沒有直接影響到清朝的立法。清朝入關(guān)后基本沿用了明朝的法典,也沿用了兩大類受賄罪的區(qū)分法。只是將計贓的標(biāo)準(zhǔn)改為白銀,銅錢的“貫”改為白銀的“兩”。

由于明代后期的司法實踐上,將受財枉法贓的死罪改成了“雜犯死罪”,罪犯不一定要處死刑,可以比照五年徒刑用錢財“納贖”(使用錢財贖罪),連流放都不一定要執(zhí)刑了。當(dāng)時的有識之士就認(rèn)為,本朝的法律只是“體嚴(yán)”,體制上看上去極其嚴(yán)厲,實際上卻是“貪贓巨萬”,只要出錢就可免罰(見明人鄭曉《今言》)。清朝在入關(guān)后,修改了法律,將受財枉法贓改為“真犯死罪”,不可以錢財贖罪。同時又加重了“不枉法贓”的處罰力度,計贓滿一百二十兩以上處絞監(jiān)候(判處絞刑但不立即執(zhí)行,而是將罪犯監(jiān)禁至當(dāng)年秋天舉行的由中央各部門長官參與的“秋審”,由這次會審決定是否確實需要執(zhí)行死刑)。

中華民國時期的刑法在一定程度上繼承了古代的傳統(tǒng)。1935年公布的刑法典第121條規(guī)定“不違背職務(wù)之受賄”犯罪行為,判處七年以下的有期徒刑。第122條“違背職務(wù)受賄”的犯罪行為,如果已經(jīng)收受、或與人約定收受,判處三至十年的有期徒刑;已經(jīng)因受賄做出違背職務(wù)行為的判處無期徒刑或五年以上有期徒刑。但是并沒有簡單采用計贓定罪的辦法。

只能控制無法根絕的犯罪

官員瀆職受賄,在中國古代社會是一個無解的施政難題。既然各朝代都建立起官員獨占政治權(quán)力、賦予其在統(tǒng)治地區(qū)對百姓有驅(qū)使、裁判、予奪大權(quán),自然也就難以防止權(quán)力的濫用和以錢財排除或換取權(quán)力的干預(yù)。

對于朝廷來說,官員瀆職受賄實際上并非性命攸關(guān)的政治問題。朝廷專門設(shè)立的監(jiān)察系統(tǒng)的主要職責(zé),也不在于防止官員瀆職受賄,而更著重于檢測官員對朝廷的忠誠度。

因此歷代統(tǒng)治者立法非常明確,瀆職受賄罪名的設(shè)置目標(biāo)不在于消滅此種犯罪,只是試圖將其控制在一個“合理”的范圍之內(nèi)。這個“合理”的范圍就是防止官員受賄后任意違法做出行政或司法決定,從而影響到朝廷的統(tǒng)治秩序穩(wěn)定,因此這種“受財枉法”罪名就必須要以死刑相威脅。而對于不直接影響到統(tǒng)治秩序的受賄行為,就沒有那么重要,可以網(wǎng)開一面。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司