- +1

大正時代︱風靡一時的中國旅游熱

大正時期日本作家谷崎潤一郎曾兩度到中國游歷,寫了不少以中國為題材的名作,其中小說《鶴唳》中有這樣的對話:

主人公靖之助的妻子不理解為何丈夫如此癡迷中國,樂不思蜀,問:“支那是好地方嗎?”丈夫答道:“好地方啊,那是像圖畫一樣美的國度啊。”

在日本,從江戶時代直到二戰結束,習慣上用“支那”指代中國,源自印度佛經日譯本里對“秦”(chin)的訛音。不過,在大正時代作家口中的“支那”并不含貶義色彩,魯迅的文章里也曾多次使用。谷崎這篇小說寫于1921年,上文所引的這段對話反映了大正時期的一大社會時尚,那就是持續十數年的中國旅游熱,而這一風潮首先興起于日本文藝界。

中國成為大正日本人懷舊的烏托邦

中國旅游熱是大正時期日本文化流行的“支那趣味”的重要一環。在大正時代諸多流行語中,“支那趣味”是一個出現頻率很高的詞匯。所謂“支那趣味”,就是對中國風物的憧憬,或者說對中國充滿異國情調的想象和向往。

明治維新以來,日本朝著“富國強兵”、“殖產興業”的目標高歌猛進。伴隨著近代資本主義的迅猛發展,日本社會發生了深刻變化,大城市雨后春筍般接連出現。到1920年時,全國已經有超過八十個城市,城市居民占總人口的兩成,農村人口向城市中心匯集,傳統農村社會的牧歌風情不斷喪失。伴隨城市化進程而來的,還有生活方式的變遷和西方文化的沖擊下精神家園的喪失。快速的經濟發展造成社會生活各方面的失衡:人與人之間的疏離感,人與自然的沖突感,商業社會人的異化和主體性喪失的迷失感在大正時代的日本開始凸顯。文藝界的精英敏銳地感知到這一點,現實不如意就選擇懷舊,大洋彼岸的中國成了大正日本人抒發精神鄉愁的烏托邦。

大正時代的文藝精英,大多生于明治維新以后。雖然彼時日本已經不再把中國視為學習的對象,轉向以西洋為師。但儒家經典乃至漢詩漢文作為一項重要的“教養”仍被社會所重,也是知識階層自幼必須學習的一項功課。如永井荷風、谷崎潤一郎、芥川龍之介、佐藤春夫、中島敦等大正文人,他們從小就接受漢詩文的熏陶。古典漢籍中深奧精微的文辭,宏大壯美的意象和浪漫高蹈的表達,在他們記憶中打下了深深的烙印。但對日本人而言,中國印象不過是他們在誦讀那些似懂非懂的詩文篇章時,一邊在內心構筑起來的意象。然而正是這種“幻覺”強烈吸引著諸多文藝青年把尋覓精神故鄉的眼光投向了中國,他們要到中國這蒼茫廣袤的大地上來尋找他們心中充滿牧歌風情的浪漫與傳奇。

大正日本人旅行到中國,一個基本條件得益于日益發達的海內外交通。

海陸交通的發達,使中國之旅成為可能

隋唐以來,中國是日本學習、模仿的對象,對于遠在大洋彼岸的中國,日本人心存敬仰和憧憬。江戶時代中期的學者荻生徂徠把中國視為“圣人之國”,他從江戶城日本橋遷居到品川,高興地手舞足蹈,因為這樣一來距離心目中的圣人國度又近了四十公里。

在近代以前,受交通所限,對多數日本人來說,中國是個可望而不可即的神秘所在。到了大正時代,日本人對到中國旅行表現出空前的興趣,比任何時期都更有熱情。一個重要原因就是,海、陸交通日益發達,前往中國不再是夢想了。

大正時代,日本為了推行帝國主義擴張的大陸政策,大力開發往來中國的海、陸交通線,使日本與中國之間的物流、人流往來更加便捷。經過處心積慮的經營,朝鮮半島成了日本通往東亞大陸的津梁。

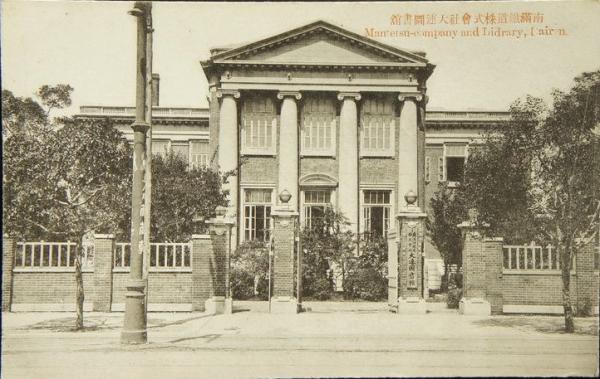

1894年,日本在甲午海戰中打敗大清北洋水師,從此將朝鮮納入自己的勢力范圍內。1910年吞并朝鮮后不久,日本將鐵路修到中國東北的奉天(今沈陽),獲得了通往歐亞大陸的跳板。在中國,日本政府支配下的“南滿鐵道株式會社”在東北地區大規模進行鐵路建設,從沈陽可以直達北京。通過鐵路交通,人們可以前往中國內陸所有鐵道所達之處。海路和內陸水運方面,從九州門司港到上海,下關到大連等海上航線的開通,使日本往來中國的行程大為縮短。中日甲午戰爭之后,日本通過簽訂《馬關條約》獲得了深入中國內陸經商的權利,日本船運公司介入到長江、湘江流域的水運經營中,經過近二十年的苦心經營,日本船運航線也已經深入到內陸腹地。這都為日本人深入中國內陸旅行提供了便利。

在此背景下,日本的旅游行業看到了商機,推出多種前往中國旅行的特色線路。創業于1905年的日本旅行社于1918年開始促銷“日、支周游券”、“日、滿聯絡券”、“日、朝、滿巡游券”,日本國民只要申請護照交足旅費,都可以通過旅行代理機構到中國大陸旅游。首先踴躍響應的就是大正文壇的名作家,從這年起谷崎潤一郎、萩原朔太郎、木下杢太郎、佐藤春夫、芥川龍之介,還有竹內棲鳳等新潮作家、詩人和畫家先后踏上前往中國的旅途,尋找創作的題材和靈感,并形成一股潮流。“支那”終于從文本幻想中現出真容,進入他們的視界。

大正作家的中國印象:有憧憬有夢碎

第一個將“支那趣味”從概念付諸行動的是谷崎潤一郎。大正七年(1918年)十月,他從下關出發搭乘郵輪到釜山,接著搭乘火車經朝鮮半島到沈陽,再從沈陽到北京,從北京一路南下,最后落在南京、蘇州、杭州、上海等他視為江南的區域,行程前后兩個多月,終于將夢寐以求的異域——中國江南風景看飽。

江南是谷崎潤一郎心目中精神故鄉,是文學藝術的天堂:富庶安逸,風光明媚,飲饌精煉,才子佳人輩出。相對于山明水秀、溫和優雅的江南風物,沿途所見北方粗曠蒼涼的氣象難以令他感到愉悅,谷崎對中國江南的心儀基本代表了江戶時代以來日本文人心中的中國意象。顯然,谷崎眼中的中國是經過選擇的,是根據自己的情趣選擇之后的圖景,不過他的中國之行很美滿,回去之后還念念不忘,以致八年后又來重訪。

大正小說家、詩人佐藤春夫則取道海路,從日本神戶經彼時已被割讓給日本的臺灣前往廈門、漳州游歷,并留下不少百年前閩、臺區域的真實影像。像谷崎一樣,佐藤在中國南方所尋找到的,能夠慰藉心中“詩趣”的景觀,也是經過選擇的。關于這段游歷,佐藤在他的的中篇小說名作《鷺江的月明》中這樣寫道:

水路行到一半,來到浮現出幾個小島的地方,夕陽在眼前緩緩西斜。西面的群山上,微微的夕霧如煙霞般消散。脫去霓裳的這段連綿不斷的群山,和開始變得復雜的鷺江沿岸的起伏,在落日下為荷葉涂上了濃重的陰影。此情此景,“我”不禁感嘆道:這美好的黃昏充滿了“我”所期待的“支那情調”的浪漫和詩意。

大正時期最重要的小說家芥川龍之介也在1921年3月前往中國。芥川的中國之行歷時三個月,他連續行走了上海、杭州、蘇州、揚州、鎮江、南京、九江、廬山、長沙、北京、大同、漢口、長沙、鄭州、洛陽、天津等城市,水陸兼程,可謂馬不停蹄,行程范圍之廣也是谷崎、佐藤等其他作家所不能比的,這對于體質孱弱、疾病纏身的他來說,可謂壯舉。

與谷崎、佐藤一樣,芥川也是日本現代作家中接受過漢文學熏陶的最后一代知識人。他從幼年起就閱讀中國古代經典文學,他心目中的中國也是浪漫、傳奇的代名詞,是尋找異國情調和夢幻烏托邦最合適的域外空間。在這一點上,芥川與谷崎、佐藤沒有什么不同;不同的是,谷崎、佐藤的中國行純屬個人趣味的探險,芥川的中國之行既有作家個人的憧憬和期待,同時他是以《大阪每日新聞》的特派記者身份前往中國,要向日本國民報道一個“當今中國”,其行程和內容是事先規定的。

二十世紀初期中國正經歷著磨難,這與詩文中所描繪的優雅、浪漫的國度相差何止云泥!芥川后來寫了《中國游記》,記錄的正是這次中國之行,書中通篇都是夢幻破滅的哀嘆和憤懣,通篇都是對中國現狀種種不堪的描摹和書寫:碼頭上臟兮兮、面貌可憎的包車夫;租界內耀武揚威的英國水兵;馬路邊上柳樹上掛著犯人首級的鄭州城門;霍亂與痢疾橫行的長沙;鐵銹般變色的長江流水;中國人不得入內,只對外國人開放的公園;除了味覺和果腹之外,不能得到其他滿足的中國菜等等。

曾經風華絢爛的古老文明步入頹境,山河失色,令芥川失望甚至不屑。游覽秦淮河時,他說“自橋上望去,秦淮河乃極平凡之河溝……古人云:‘煙籠寒水月籠沙’,這般風景已不能再現。所謂今日之秦淮,已成俗臭紛紛之柳橋”。盡管如此,行跡所到也有令他心儀的地方,比如底蘊渾厚的老北京。旅途中,他在寫給友人的書簡中抒發了對北京的留戀之情:“北京不愧是皇城之地,就是在這里住上兩三年亦無妨。”又,造訪北京的第三天,他還在給詩人室生犀星的信中就寫道:“來北京三日,已對此地迷戀不已。我若不能在東京居住,能住在北京,也算得上得償所愿了。昨夜于三慶門聽戲歸途經過前門,一輪上弦月懸掛在城門上,景色妙不可言。與北京相比,上海則有如蠻市”。

大正時代,日本已經成為亞洲最先進最強大的資本主義國家,正在通過軍事擴張建立大日本帝國,貧窮、落后、分裂的舊中國成為日本首要的侵略對象。在這樣的時代背景下,大批來到中國旅游的日本人,不知不覺帶著先進國、殖民者的西洋眼鏡和優越感打量中國的一切,就像更早之前,強勢的西方人用好奇、居高臨下的眼光看待東方的淳樸、落后以及浪漫。有的人只看到符合自己審美趣味的某個側面;有的人則對不想看到的視若無睹,或者按照自己的需要對眼前的一切進行再加工,無論出于何種原因,他們看到的都不是完整的、真實的中國。

參考文獻:

1、 (日)西原大輔《谷崎潤一郎與東方主義:大正日本的中國幻想》 趙怡 譯 中華書局 2005年8月

2、 (日)嵐山光三郎《文人惡食》 新潮社 平成18年1月

3、 (日)芥川龍之介《中國游記》陳生寶 張青平 譯 北京出版社出版集團 2006年1月

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司