- +1

日本影評人的上海之行:見證中國三十年代左翼電影蓬勃發展

“外國電影”是比日本先進的國家的電影

在很長一段時間里,外國電影就像一個日本人窺視外國先進文明的窗口。所謂“男女七歲不同席”的儒家倫理觀念還在日本占據著支配地位,但同一時期在美國電影和法國電影中,男男女女卻在大街上公然手挽著手或者相互擁抱。在太平洋戰爭結束之前,西方電影中所有的接吻鏡頭都會被國家的審查機構剪掉,但即便如此,也比當時隨便握個手也忸怩作態的日本電影的愛情場面自由開放得多。對于向往著自由和解放的日本青年男女來說,美國電影或者法國電影中的場景,有種現實中存在的烏托邦的感覺。

20世紀10年代到50年代之間的日本電影,多數描繪了在貧窮和半封建社會的壓抑中扭曲和掙扎的人們卑微的心理和情感,美國電影描繪的卻是生活在富裕、自由而且充滿希望的國度的人們的樂觀與積極向上,而同一時期的法國電影則描繪了一個擁有更加成熟的文化的社會,以及生活在這個社會中的人們優雅而精致的生活。在20年代末到30年代初的日本,革命曾被認為是最為危險的思想,經過國家審查機構嚴格的審查,所有有關革命的鏡頭都會被刪掉。但是在蘇聯電影中,革命卻被描繪得斗志昂揚。

對于日本人來說,看外國電影就是看那些比日本更進步的世界,至少也是在看那些比日本富裕的國家的令人羨慕的生活。簡而言之,就是看先進的時尚。

所以,在“二戰”之前,只要一說外國電影,那就是指比日本先進的國家的電影。實際上,在那些比日本還要貧窮,或者近代化的進程落后于日本的國家中,也有許多很早就開始拍攝電影了,但是在很長一段時間里,日本人都沒有將這些國家的電影放進“外國電影”的概念中。

在20世紀初到30年代這段時間,美國、法國、德國、蘇聯、意大利、瑞典、丹麥、英國、奧地利等發達國家的電影不斷被引進到日本公開上映,有很多評論家品評。而引進“落后國家”的電影僅存在一次例外,那就是1934年捷克斯洛伐克制作的《入迷》。這部電影中,女主角海蒂拉瑪(Hedy Lamarr)的全裸出鏡引起了人們對感官話題的討論,因此在1935年被日本引進公映。當然,這只是極少的個例。

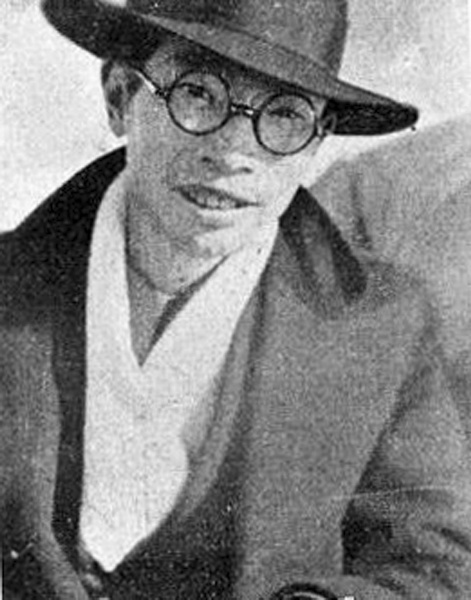

在這個幾乎沒有日本人對中國電影感興趣的時代,只有一個人例外,那就是電影評論家巖崎昶。

巖崎昶1903年出生于東京,曾就讀于東京大學德國文學系。他從1924年在校期間便開始為《電影旬報》撰寫電影評論。他發表的第一篇文章叫做《表現主義電影的未來》,論及當時走在藝術電影前端的《卡里加利博士的小屋》(1920)等德國表現主義電影。僅僅從這篇文章來看,巖崎昶是作為一個相當脫俗和前衛的藝術派走上電影評論家之路的。1927年大學畢業之后,他進入了一家叫做田口商店的公司工作。田口商店是德國烏發公司在日本的代理公司,專門引進德國電影。該公司的負責人看重他通曉德語而且熟悉德國電影,以相當優厚的待遇將其招了進來。

田口商店引進了幾部德國電影之后,大概過了一年時間便倒閉了。這家公司引進的作品中,也包含F. W. 茂瑙(F. W. Murnau)導演的《浮士德》(1926),阿諾德范克(Arnold Fanck)導演、萊妮里芬斯塔爾(Leni Riefenstahl)主演的山岳電影《圣山》(1926)之類的杰作。阿諾德范克后來來到日本,導演了由川喜多長政制片的《新土》(1937)。萊妮里芬斯塔爾成為女導演,拍攝了納粹黨大會的紀錄片《意志的勝利》(1935)和柏林奧運會的紀錄片《奧林匹亞》(1938)等電影。

田口商店倒閉的那天,川喜多長政、巖崎昶和同樣因通曉德語而負責宣傳的青山敏美這個德語三人組,在臨別時相約明年此日于宮城(皇居)前再會。但是,他們并沒有遵守約定。這是因為,還沒等到那一天,他們便開始經常見面了。

田口商店解散后不久,川喜多長政便獨立創建了東和商事,開始引進德國電影。巖崎昶沒有繼續在公司工作,開始專職寫作,并于第二年(1929年)與幾個志同道合的朋友發起了日本無產階級電影同盟運動,成為該運動的領導者和中心人物。所謂的無產階級電影,是一個叫做佐佐元十的左翼電影青年提出來的,即使用當時被認為是資產階級趣味的16毫米或9.5毫米膠片,制作直接記錄無產階級運動的電影,并自主上映。佐佐元十自己首先用9.5毫米膠片的攝影機制作了野田醬油公司罷工的紀錄片,在罷工團的聚會上放映后,引起了強烈的共鳴。然后,他拜訪了嶄露頭角的新銳電影評論家巖崎昶,邀請他加入了自己發起的同盟。

巖崎昶在上海沒見到魯迅,但結識一批中國電影人

1929年是日本左翼運動急速高漲的時期。這一年,即便是當時已經存在的商業電影公司,也一窩蜂地開始投資制作被稱為“傾向電影”的左翼電影。巖崎昶也在這樣的社會風潮中急速地“左傾”化。佐佐元十請他擔任無產階級電影同盟的領導者之后,他自己也開始拍攝16毫米無產階級運動電影,毫不留情地批判現有電影公司制作的“傾向電影”的不徹底性,成為一個徹底的左派電影評論家。

日本無產階級電影同盟作為一個積極的運動團體,在1929年到1934年間制作了大約四十部電影,并自主上映。雖然經常遭到警察鎮壓,但是電影的放映會激發了大家的熱情,并自然而然地引發了示威游行。由此可見,雖然運動的規模很小,作品的水平也不是那么高,卻引起了很大的反響。可是到了1934年,隨著同盟成員接連不斷地被警察當局逮捕,雖然沒有正式宣布解散,但是實際上的運動已經無法繼續,同盟最終走向潰滅。這個時期,是戰前有組織的左翼運動整體上偃旗息鼓的時期。

日本無產階級電影同盟中的幾位同志加入了電影公司。比如,松崎啟次加入了P.C.L.,走上了制片人的道路。巖崎昶回歸電影評論界,仍然站在左翼的立場上撰寫電影評論。巖崎昶的左翼電影評論甚至在中國也有讀者。

1935年,巖崎昶到上海進行了為期一周的短期旅行。此行有兩個目的:第一是看中國電影,第二就是見中國作家魯迅。巖崎昶當時收到一個他不認識的中國電影導演沈西苓的來信。沈西苓的信大意如下:兩年前的1933年,巖崎昶翻譯出版了蘇聯作家伊利亞愛倫堡(Ilya Ehrenburg)的小說《夢工廠》;而中國劇作家田漢曾經以巖崎昶的日文譯本為底本將其重新翻譯成中文,但是因為一些原因沒有完成。沈西苓自己想接著翻譯,想請巖崎昶告訴他其中一些人名的原文。后來巖崎昶才知道,田漢是中國左翼運動的領導者,因被國民黨政府逮捕而中止了翻譯工作。這封信中,還寫著一件讓當時年僅二十七歲的巖崎昶感到驚喜的事情,那就是魯迅將他以前寫的一篇文章《作為宣傳,煽動手段的電影》翻譯成了中文。魯迅當時已經因《阿Q正傳》而成為國際知名的大作家,而巖崎昶作為一個新銳電影評論家在日本剛剛嶄露頭角,依然十分青澀。這時候自己的文章被翻譯成中文,說明得到了認可,因此巖崎非常高興,想要拜見魯迅。

就這樣,在和沈西苓書信往來期間,日本的報紙也恰好刊登了中國電影《漁光曲》(1934)在莫斯科舉辦的“蘇聯電影國有化十五周年影展”上獲得“榮譽獎”的消息。這并不是一個特別大的新聞,一般的日本人想必也沒有特別留意,甚至其中還有人會想“哎喲,中國還有電影呢”。而稍微關注這個新聞的人,也許也會覺得這不過是個榮譽獎,只是為了鼓勵一下發展中國家的左翼電影事業而已。但是,巖崎昶看到這個消息之后,卻決定去上海看一下中國的電影,而且如果可能的話,他想拜見魯迅。在無產階級電影同盟中有位叫做加悅的同志,是對上海很熟的長崎人,他們二人同行。還有一位在上海拍攝中國電影的朝鮮導演全昌根,為巖崎昶做翻譯兼向導。

巖崎昶首先拜訪了內山書店。這是一家銷售日本書籍的書店。因為店主內山完造優秀的人格和出色的見識,該書店成為中日文化交流的場所,對促進交流起到了積極的作用。魯迅和內山完造關系親密,這是眾所周知的事情。因此,巖崎昶想讓內山完造介紹自己和魯迅認識。但是,他見了內山完造之后,也沒有如愿。“魯迅先生現在不想見任何人,”內山完造對他說,“而且我也不知道他住在哪里。”實際上,當時魯迅為了躲避國民黨的迫害,沒有公開自己的住處,而且他的朋友們也為了保護他不被間諜傷害而非常小心。巖崎昶很失望。但是,他的另外一個目的實現了。在上海看到的中國電影讓他感到興奮。他能看到的只有當時在上海的電影院上映的蔡楚生導演的《漁光曲》、《新女性》(1935)和張石川導演的《空谷蘭》(1934)三部。其中,作為通俗愛情片導演而知名的張石川的作品并沒有給巖崎昶帶來太大感動,但是進步派導演蔡楚生的兩部作品,尤其是《漁光曲》,成為他在以后很長的歲月中與中國電影人保持著深厚友誼的契機。

看完電影后倍受感動的巖崎昶,不再滿足于單純的觀看,他決定去認識一些中國的電影人。于是,只要時間允許,他就去走訪全上海的電影公司。明星、聯華、藝華、天一和電通是當時上海最有名的五家電影公司。在短短的幾天時間里,巖崎昶訪問了除天一之外的四家。雖然是突然訪問,但中國的電影人都對巖崎昶表示了熱烈歡迎。或許是因為魯迅和田漢都曾翻譯過他的文章,所以當時的中國電影人,至少左翼電影人,都知道巖崎昶是個什么樣的人。就這樣,他見到了沈西苓、史東山、應云衛、岳楓等左翼進步派的導演。遺憾的是,他沒有在上海見到蔡楚生。但是,當蔡楚生后來聽說巖崎昶特意來攝影棚拜訪自己之后,和回到東京的巖崎昶開始了書信往來。巖崎昶到聯華電影公司的導演宿舍拜訪時,蔡楚生的房間上掛著“不在”的牌子。除此之外還有一個人的名字留在了他的記憶中,那就是孫瑜。以上這些導演在當時中國電影界左派頂尖導演名單中占據了半壁江山。

巖崎昶回國之后,在《改造》雜志以及其他刊物上發表了有關中國電影的報道。這些文章收錄在第二年由協和書院出版的評論集《電影的藝術》當中。

日本沒落的左翼電影在中國充滿生機

在巖崎昶去上海的一個月前,上海的著名女星阮玲玉自殺了。她因出演《小玩意》(1933)、《新女性》等進步派的電影而非常受歡迎。她不僅是一個摩登的美女,而且表演自然生動。當時的很多女演員在表演時或是夸張地豎起柳眉,或是嬌艷地微笑,演技過于陳舊而且表演氣味太濃,但是阮玲玉卻是一個新式的演技派演員。她的表演與歐美一流的明星相比都毫不遜色。然而,這個女星卻在最受歡迎的時候選擇了自殺,原因是家庭矛盾——已經離婚的前夫指控她與他人通奸。實際上,八卦媒體為了吸引大眾眼球將這件事作為丑聞大肆宣揚,讓阮玲玉的精神陷入崩潰狀態。那么,為什么那些花邊新聞會被如此大肆宣揚呢?這是因為剛剛拍攝完成的阮玲玉主演的《新女性》這部電影,攻擊了這種新聞記者的卑劣。于是,她就像電影里的主人公一樣吃了安眠藥。這個過于戲劇性的事件,讓中國的新聞界沸騰了。封建主義和反動思想扼殺了追求自由新生活的女性——這種進步的觀點引領了輿論的風向,《新女性》一時間大受歡迎。巖崎昶在電影院看了這部電影,與之一起放映的還有一部叫做《阮玲玉衰榮錄》的新聞片,記錄了阮玲玉的葬禮。在巖崎昶的印象中,其葬禮的盛大規模大概僅次于東鄉元帥的國葬,或許可以與1926年在美國舉行的魯道夫瓦倫蒂諾的葬禮匹敵。

正如巖崎昶指出,雖然這個事件的發酵有民眾狂歡式的煽情主義的一面,但的確是一個大事件,甚至連文豪魯迅都針對這個事件發表了擁護阮玲玉的雜文。這個事件讓人開始思考一種試圖擺脫封建舊思想的新女性的生活方式,提高了批判反動思想的聲音。

但是,《新女性》作為電影本身來說,巖崎昶并沒有給予太高評價。巖崎昶認為,這部電影中隨處可見幾年前在日本“傾向電影”中也曾流行過的蘇聯電影學派的對比蒙太奇手法。比如,在電影中,即便是出現在舞廳中享樂的紳士淑女們跳舞的場面,也特意與貧困的無產者對照。

巖崎昶在中國邂逅了遭到日本政府鎮壓而走向衰落卻在中國迎來新生并呈現出勃勃生機的“傾向電影”。這里的電影,和巖崎昶以及他那些志同道合的朋友們曾經制作的電影有著同樣的熱情,也有著同樣的缺點。只是,日本的左翼電影已經幾乎全軍覆沒,而中國的左翼電影卻正要登上一個高潮期的頂點。而且,與日本不同的是,電影在中國被認為是走在文化運動最前端的強有力的工具,電影評論也很活躍。上海的每一家大報社都聘有專業的電影評論家。他們撰寫的作品評論和電影論文往往占據重要版面,成為報紙吸引讀者的主要內容,只是這些評論基本都不太觸及導演或攝影等藝術或者技術上的問題。站在左翼的立場上進行意識形態評論是當時中國電影評論界的主流。實際上,日本的“傾向電影”和無產階級電影同盟的電影進入全盛期時,日本的左翼電影評論家們也與他們一樣,但是在日本這并沒有成為電影評論的主流。日本的左翼電影評論家們斗志昂揚,但是他們的文章大多刊登在發行量較小的綜合雜志或者同盟運動主辦的機關刊物之類的雜志上。大報社被稱為資產階級的報社,始終與這些電影評論家無緣。巖崎昶這么感動,也可以說是理所當然的吧。

即便在中國電影史上,20世紀30年代也是一段電影業高速發展的時期。“九一八”事變和“一二八”事變之后,中國的抗日運動高漲起來。通過夏衍和田漢等作家的安排,中國共產黨成立了一個活躍在電影界的地下組織。夏衍和田漢二人經常對劇作家或導演提出建議或者想法,與電影界保持接觸,然后也積極地參與劇本創作,成為有良知的電影人的中堅力量。

巖崎昶造訪的其中一間電影公司——藝華,就是一家以田漢為中心創建的新公司。造訪過程中,巖崎昶了解到中國共產黨在秘密指導這家公司的運作。遺憾的是,當時田漢不知是被國民黨逮捕了,還是躲藏到了地下,巖崎昶未能在公司見到他。但是,當時在公司里的應云衛和史東山等新銳電影導演們向巖崎昶詳細詢問了日本無產階級戲劇和電影運動的情況,也坦誠地跟他講起了統一抗日文藝戰線的事情。巖崎昶發現他們要么是共產黨員,要么是正在接受中國共產黨領導的同盟人士,但是他在回到日本之后卻保守了這個秘密。

巖崎昶正是在中國電影蓬勃發展之時訪問了上海電影界,在那里看到了在日本遭遇挫折的左翼電影以及左翼電影人斗志昂揚的姿態。

巖崎昶訪問上海時為他做向導的朝鮮人全昌根,曾立志成為電影導演,從當時淪為日本殖民地的朝鮮來到了上海。他從演一些被拳擊手毆打的龍套角色開始,走進了中國電影界,成為劇作家、演員和導演。他在中國的作品也在朝鮮上映,給朝鮮人民帶來了勇氣。當時的上海是朝鮮獨立運動最大的根據地,獨立運動的志士金九在上海組建了臨時政府。全昌根也加入了這個組織。后來,他回到朝鮮,成為朝鮮電影界的領導人物之一。1946年,朝鮮解放后的第一部電影《自由萬歲》就是他編劇和主演的。這部電影講述了朝鮮獨立運動的志士們預感日本即將戰敗,繼續抗爭,終于迎來了解放的那一天。在電影的高潮部分,大街上的人們聽到戰爭結束的消息之后,爆發出震耳欲聾的歡呼聲。據我一位研究韓國電影史的朋友介紹,全昌根是一位懷有堅定信念、制作民族電影的電影人。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司