- +1

朱蔭貴:抗戰(zhàn)勝利后的招商局與民生公司

1945年抗戰(zhàn)勝利后,中國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)中出現(xiàn)了一個(gè)突出現(xiàn)象,就是在國(guó)民政府授予的特權(quán)下,國(guó)家資本控制的企業(yè)實(shí)力急劇膨脹。如輪船招商局、中國(guó)紡織建設(shè)公司、資源委員會(huì)、中國(guó)糧食工業(yè)公司、中國(guó)建設(shè)銀公司等,與戰(zhàn)前和戰(zhàn)中相比,實(shí)力都有幾倍幾十倍的膨脹。這些企業(yè)實(shí)力的發(fā)展和擴(kuò)張,使得南京國(guó)民政府國(guó)家資本企業(yè)的實(shí)力急劇膨脹,成為國(guó)民政府控制國(guó)民經(jīng)濟(jì)整體戰(zhàn)略的一環(huán)。反之,與國(guó)家資本的企業(yè)相比,民間資本企業(yè)實(shí)力則大大衰退,發(fā)展空間受到很大限制。這時(shí)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域中出現(xiàn)的一個(gè)明顯現(xiàn)象就是“國(guó)進(jìn)民退”。這里以航運(yùn)業(yè)中的國(guó)家資本老大輪船招商局和民營(yíng)資本航運(yùn)業(yè)中的老大民生公司為例,對(duì)其戰(zhàn)后的實(shí)力增長(zhǎng)和處境情況進(jìn)行對(duì)比,觀察這種工業(yè)企業(yè)中的“國(guó)進(jìn)民退”現(xiàn)象,并試圖對(duì)構(gòu)成這種經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的深層次原因進(jìn)行探析。

戰(zhàn)后的輪船招商局

抗戰(zhàn)爆發(fā)后,國(guó)營(yíng)輪船招商局遭受種種損失,實(shí)力大減,1941年最低谷時(shí)只有江海輪船8只22713噸。到抗戰(zhàn)勝利之時(shí),也僅“殘存大小船舶28艘,凡25500余噸”。抗戰(zhàn)勝利后,國(guó)民政府將接受抗戰(zhàn)期間日偽政府輪船公司船舶財(cái)產(chǎn)的權(quán)利交給招商局,使招商局的實(shí)力出現(xiàn)了一個(gè)飛躍。戰(zhàn)爭(zhēng)期間,日本政府除在中國(guó)設(shè)立大型國(guó)策會(huì)社如東亞海運(yùn)株式會(huì)社等輪船公司控制中國(guó)的沿海航運(yùn)之外,還設(shè)立了其他大大小小的輪船公司控制中國(guó)內(nèi)河內(nèi)港的輪船航運(yùn)。僅在華東華北一帶就有中華輪船株式會(huì)社、上海內(nèi)河輪船股份有限公司、華中運(yùn)輸公司、華北交通運(yùn)輸會(huì)社、華北運(yùn)輸株式會(huì)社等。加上漢奸政府設(shè)立的輪船公司,數(shù)量還要更多。

1945年8月,國(guó)民黨政府通知日方,長(zhǎng)江一帶所有船只集中沙市、宜昌,沿海一帶船只集中上海聽(tīng)候接收。招商局于8月25日擬定《接管敵偽船只辦法》12條,規(guī)定:(1)敵偽所有商船,一律由交通部派員配合各地負(fù)責(zé)接收的軍事機(jī)關(guān),相互協(xié)商管理;(2)交通部接收的敵偽船只,暫交招商局負(fù)責(zé)營(yíng)運(yùn);(3)長(zhǎng)江敵船集中沙市、宜昌或上海,沿海敵船集中廣州、上海、煙臺(tái)或威海衛(wèi),聽(tīng)候接收;(4)招商局往各輪派出接管人員,其人數(shù)視船舶噸位大小而定。此外,對(duì)具體接收程序和要求也作出了一系列規(guī)定。

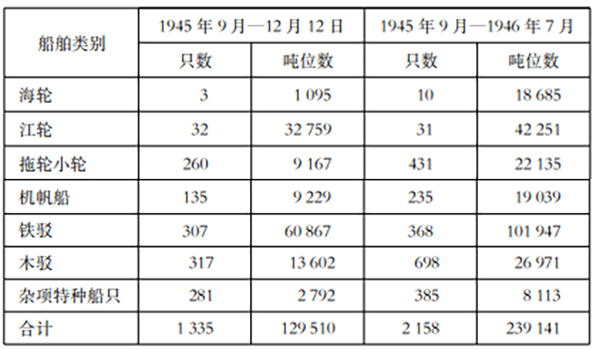

此后,招商局開(kāi)始參與接收敵偽船只。1945年接收的敵偽船舶合計(jì)1335只,129510總噸。1946年繼續(xù)接收,截至1946年7月止,累計(jì)接收敵偽船舶2158只,239141噸。招商局接收敵偽船舶的具體情況如下表1所示。

表1 招商局接收敵偽船舶概況表

招商局接收的敵偽船舶均歸其統(tǒng)一處理,招商局除將其一部分留局自用外,其余的或發(fā)還原主,或標(biāo)價(jià)讓賣(mài),或撥交其他機(jī)關(guān),或租予其他航運(yùn)公司使用。截止到1947年8月底止,招商局留用的船只共332只,74000噸。

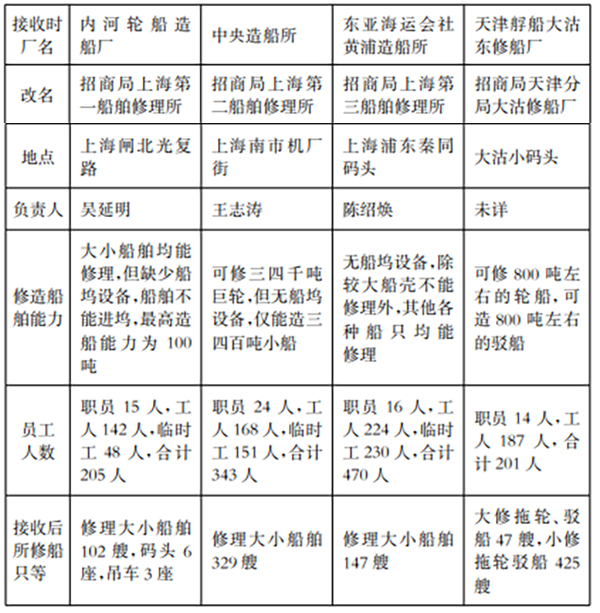

除接收和留用了大量的敵偽船舶外,在國(guó)民政府的具體部署和指揮下,戰(zhàn)后招商局還接收了一批造船廠、碼頭、倉(cāng)庫(kù)和地產(chǎn)等,使得此期招商局的局產(chǎn)實(shí)力也出現(xiàn)了大大的膨脹。

表2是招商局接收和留用的四大船舶修造廠的概況統(tǒng)計(jì)表。

表2 招商局接收和留用的四大船舶概況表(1946年10月)

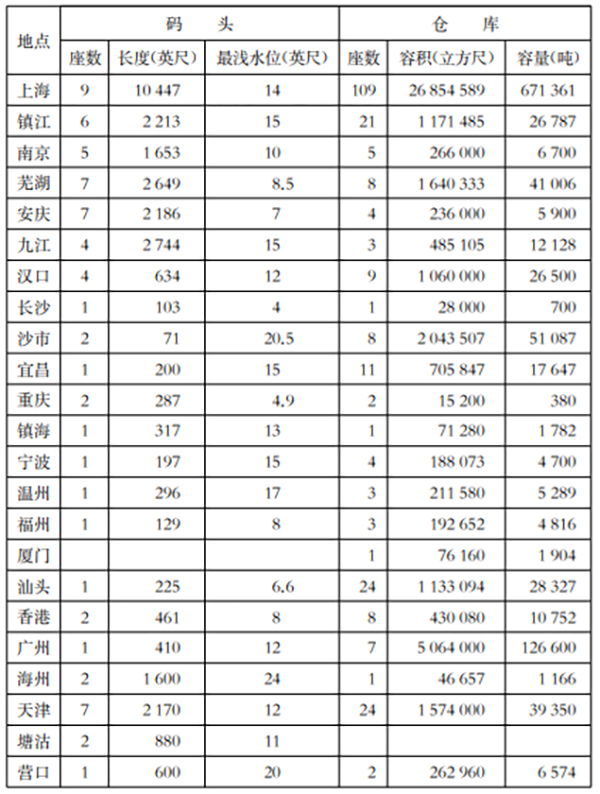

抗戰(zhàn)時(shí)期,日偽在淪陷區(qū)設(shè)立各種航運(yùn)機(jī)構(gòu),搶占和新設(shè)的碼頭倉(cāng)庫(kù)等設(shè)備為數(shù)甚多,戰(zhàn)后先由交通部各區(qū)航業(yè)接收委員會(huì)接收后移交于航業(yè)整理委員會(huì),再由航業(yè)整理委員會(huì)轉(zhuǎn)交給招商局接管1。僅在上海一地就接收了東亞海運(yùn)、三菱洋行等碼頭4座、倉(cāng)庫(kù)34座2。到1947年8月底,招商局總分各局的碼頭倉(cāng)庫(kù)等實(shí)力都大大增強(qiáng),其具體情況如下表3所示:

表3 國(guó)營(yíng)招商局碼頭倉(cāng)庫(kù)概況表(1947年8月31日)

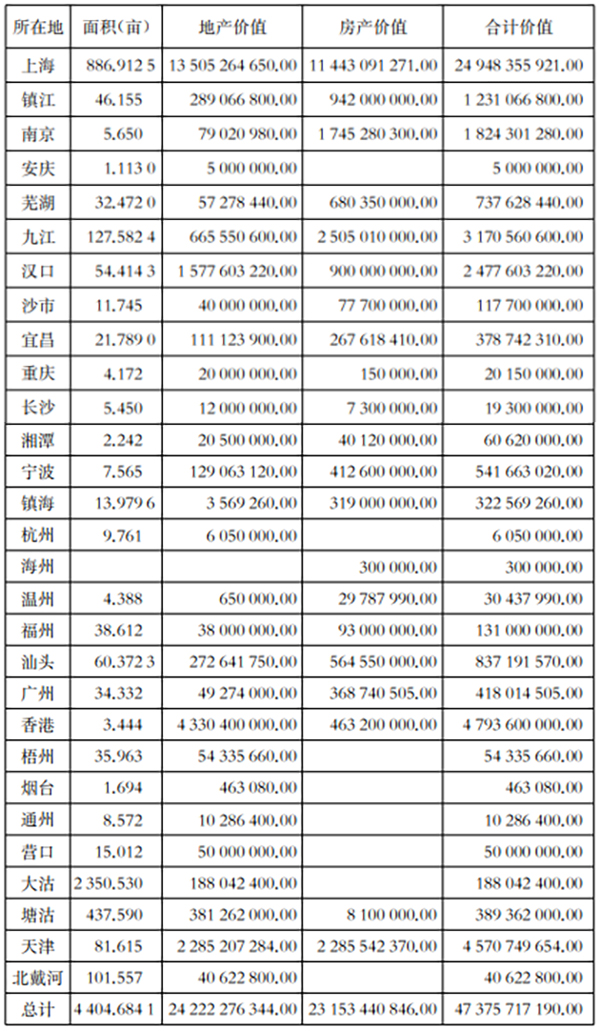

除碼頭倉(cāng)庫(kù)外,招商局接收的敵偽產(chǎn)業(yè)中還有大量地產(chǎn)和房屋。1945年9月,招商局在上海接收日本東亞海運(yùn)株式會(huì)社、大連汽船株式會(huì)社、日本郵船株式會(huì)社和上海運(yùn)輸會(huì)社等日本公司的房產(chǎn)就包括廣東路二十號(hào)的六層鋼骨水泥大廈一座、黃陸路三十七號(hào)磚造三層公寓式房屋一座、南市老太平街二層樓房八棟、南市大碼頭街三層樓房八棟、四川路一百一十號(hào)大連汽船株式會(huì)社租用普益地產(chǎn)公司大廈底層全部、外灘三十一號(hào)三層磚造建筑一座和北蘇州路北河南路處河濱大樓底層。截至民國(guó)三十五年十二月三十一日,招商局在上海和各地分局接收的房地產(chǎn)處所共123處,價(jià)值92.4億多元。1947年2月招商局在上海和各地分局房地產(chǎn)的情況如表4所示。

表4 1947年2月招商局在上海及各地分局房地產(chǎn)面積和價(jià)值統(tǒng)計(jì)表

此后,招商局的房地產(chǎn)仍然在增加,到1948年9月時(shí),地產(chǎn)已經(jīng)從4404余畝增加到5145余畝,價(jià)值28184余萬(wàn)元金圓券了。

在船舶和局產(chǎn)都大幅增長(zhǎng)的情況下,招商局的航線也在不斷擴(kuò)展。1946年,招商局行駛的航線主要為:“北洋線則連云港、青島、天津、秦皇島、葫蘆島、營(yíng)口;南洋線則寧波、溫州、福州、廈門(mén)、汕頭、香港、廣州、海口、基隆、高雄;長(zhǎng)江線則鎮(zhèn)江、南京、蕪湖、安慶、九江、漢口、長(zhǎng)沙、沙市、宜昌、萬(wàn)縣、重慶,各埠均設(shè)有分局或辦事處。”國(guó)外方面,“亦已在海防、盤(pán)谷、仰光、馬尼剌四地設(shè)置代理處,以為拓展國(guó)際航線之準(zhǔn)備”。

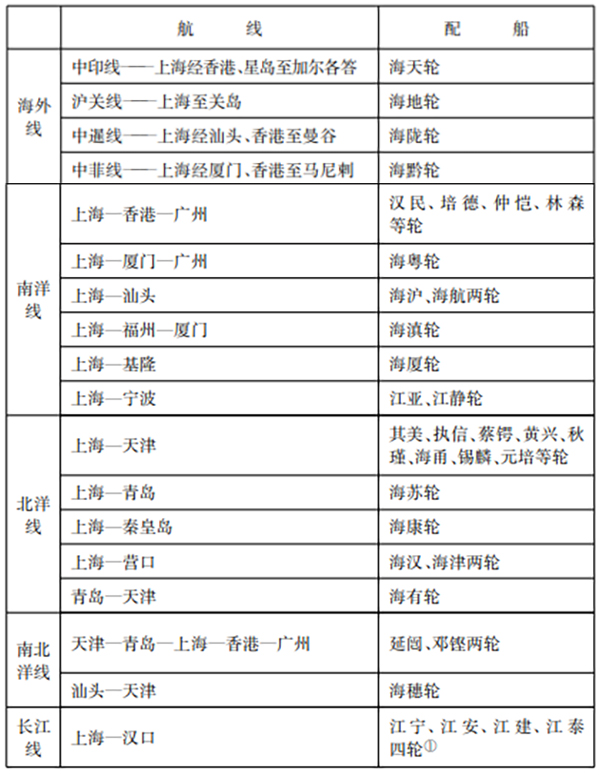

1946年招商局航線以恢復(fù)長(zhǎng)江和沿海南北航線為主,1947年的招商局營(yíng)業(yè)方針則一轉(zhuǎn)而為“著重于海外航線之?dāng)U展”,相繼恢復(fù)并開(kāi)辟了多條外洋航線。從正月起,招商局即陸續(xù)派自由輪開(kāi)航曼谷、加爾各答及關(guān)島、狄寧島、曼納斯島,并派海廈號(hào)開(kāi)航香港、新加坡定期班,海隴號(hào)開(kāi)航馬尼拉、廈門(mén)定期班。此外,還奉令派海黔輪前往日本,接運(yùn)僑胞返國(guó)。于6月19日離滬首途,載運(yùn)日本船員75人、日僑日俘342人、中國(guó)駐日軍事代表團(tuán)官員眷屬16人及中央信托局桐油1000余噸。抵佐世保卸日僑日俘后,即赴神戶(hù)卸貨,復(fù)駛回佐世保,裝運(yùn)中信局物質(zhì)2000噸、臺(tái)灣及上海歸僑共424人,7月12日經(jīng)基隆返抵上海。后復(fù)租賃美輪試航南洋線之馬尼拉及中美之夏灣拿、美亞美,南美阿根廷之布宜諾斯艾利斯等地。近海遠(yuǎn)洋均已開(kāi)辟新航線。截至1947年5月時(shí),招商局恢復(fù)及開(kāi)辟的航線和配船情況如表5所示。

表5 1947年5月招商局航線及配船情況表

戰(zhàn)后的民生公司

抗戰(zhàn)爆發(fā)初期,民生公司突破種種困難,冒著日軍飛機(jī)的狂轟濫炸,在幫助東部地區(qū)大量工廠、機(jī)關(guān)、人員西撤到西南大后方中立下了巨大功勞,這一壯舉被譽(yù)為中國(guó)的“敦刻爾克”大撤退。抗戰(zhàn)期間,招商局等輪船公司僅有的少數(shù)保存下來(lái)并撤往長(zhǎng)江上游地區(qū)的輪船,因?yàn)閲嵨缓驮O(shè)備等限制,難以在長(zhǎng)江上游多數(shù)航線的水文地質(zhì)條件下航行,所以民生公司在整個(gè)抗戰(zhàn)期間一直在軍民運(yùn)輸中承擔(dān)著最主要的運(yùn)輸工作,在開(kāi)辟新航線、發(fā)展附屬事業(yè)方面也取得很大成效,成為抗戰(zhàn)期間國(guó)統(tǒng)區(qū)最重要的交通支柱企業(yè),“后方航路運(yùn)輸所仰賴(lài)者惟民生”。當(dāng)然,在戰(zhàn)爭(zhēng)激烈的情況下,民生公司也遭受到很大的損失,如1942年盧作孚的一封信中即透露,1941年民生公司僅“航業(yè)部分損失達(dá)四百萬(wàn)”。

但就在這樣的情況下,民生公司的總經(jīng)理盧作孚對(duì)國(guó)民政府和戰(zhàn)后民生公司的發(fā)展仍然有著極大的期待。1943年,他在《一樁慘淡經(jīng)營(yíng)的事業(yè)——民生實(shí)業(yè)公司》一書(shū)中寫(xiě)道:“相信國(guó)家對(duì)于戰(zhàn)后的航業(yè),必有整個(gè)的籌劃,必責(zé)成幾個(gè)主要公司分擔(dān)各主要航線的責(zé)任,而由政府妥為分配:何家公司主力用在遠(yuǎn)洋,何家公司主力用在南洋,何家公司主力用在沿海,何家公司主力用在揚(yáng)子江,使各竭其全力發(fā)展其主要航線,相互間配合而不致相互間沖突,這是國(guó)家必定把握的大計(jì),其余都是輪船公司自己的事。”對(duì)于民生公司戰(zhàn)后的發(fā)展,盧作孚的設(shè)想是,“民生公司在國(guó)家整個(gè)航業(yè)籌劃之下,也當(dāng)然是主要負(fù)責(zé)的輪船公司之一。本著它戰(zhàn)前的計(jì)劃和現(xiàn)在的基礎(chǔ),揚(yáng)子江上游仍應(yīng)以絕對(duì)優(yōu)勢(shì),保持行業(yè)上的長(zhǎng)期和平,使不再發(fā)生殘酷的斗爭(zhēng);揚(yáng)子江中下段,它應(yīng)是幾個(gè)主力中的一個(gè)主力,使足以與它的上游航線聯(lián)系;沿海它也許視能力參加,以與揚(yáng)子江聯(lián)系;它不得不有幾條互相救濟(jì)的航線,使不致因?yàn)橐粭l航線不景氣,而受致命的打擊”。

此前在1938年4月民生公司自己的刊物《新世界》第十二卷第三期刊載的《未來(lái)的民生公司》一文中,民生公司在抗戰(zhàn)后的發(fā)展前景更被描繪得十分輝煌:“在抗戰(zhàn)過(guò)后,我們首先開(kāi)辦南洋航線,造較大的船行駛香港、呂宋及南洋群島各埠,然后開(kāi)辦北洋航線,行駛青島、煙臺(tái)、天津等埠,最后,我們要與列強(qiáng)從事海洋航業(yè)的競(jìng)爭(zhēng),東至太平洋,西至大西洋,都要飄揚(yáng)著有‘民生旗’的海船。”并且,民生公司還滿(mǎn)懷信心地認(rèn)定:“相信我們的政府,那時(shí)一定要用全力來(lái)扶助民營(yíng)航業(yè)的發(fā)展。”

戰(zhàn)后的1946年7月,盧作孚又致電行政院長(zhǎng)宋子文,請(qǐng)求政府“萬(wàn)望提前召集航商,確定航業(yè)政策,加強(qiáng)民營(yíng)公司組織,劃分航線,并列計(jì)各線目前及最近將來(lái)恰合需之輪船及不能容納之噸量”。

但是戰(zhàn)后的實(shí)際情況卻使盧作孚和民生公司大為失望,不僅接收敵偽輪船、地產(chǎn)和設(shè)備沒(méi)有民生公司的份,而且國(guó)民政府對(duì)民生公司采取的是利用和限制的政策,使民生公司的發(fā)展受到諸多限制和阻礙。盡管多次呼吁,可形勢(shì)并未向盧作孚等人的期望方面發(fā)展。這里就舉一例論證這一點(diǎn)。戰(zhàn)后招商局和民生公司為發(fā)展海洋運(yùn)輸,都曾向外國(guó)購(gòu)買(mǎi)和定制過(guò)輪船,現(xiàn)在就以這件事情為例,具體比較這兩家輪船公司所受到的不同待遇和狀況,進(jìn)而考察國(guó)民政府戰(zhàn)后對(duì)國(guó)家資本和民間資本企業(yè)的不同態(tài)度和措施,進(jìn)而分析其中的深層原因。

戰(zhàn)后招商局除接收大量敵偽船只外,還大批購(gòu)買(mǎi)外國(guó)尤其是美國(guó)和加拿大的大批船只,用以替換舊船和擴(kuò)大船運(yùn)勢(shì)力。抗戰(zhàn)勝利前夕國(guó)民政府認(rèn)為招商局“幾無(wú)一艘輪船適于沿海航運(yùn)”,因此“預(yù)向美、加二國(guó)訂購(gòu)舊船,以應(yīng)急需”。這些購(gòu)買(mǎi)的外國(guó)船只,構(gòu)成招商局船舶數(shù)量迅速增長(zhǎng)的另一個(gè)重要來(lái)源。

招商局購(gòu)置外國(guó)輪船需花費(fèi)美金,這些款項(xiàng)采取動(dòng)用國(guó)民政府海外借款和中央銀行墊款的方式支付,然后再由招商局統(tǒng)計(jì)借款總數(shù)后與中央銀行訂立分期付款合同的方式逐年還款。

深圳蛇口招商局檔案館所藏檔案中有一份1947年招商局與中央銀行訂立的借款合同。根據(jù)這份合同,可以知道招商局動(dòng)用國(guó)外借款購(gòu)置美加船只的程序和具體經(jīng)辦情況。該合同稱(chēng),招商局因購(gòu)買(mǎi)國(guó)外船只,系“呈奉行政院核準(zhǔn),先后在美國(guó)進(jìn)出口銀行借款項(xiàng)下動(dòng)支美金7867907.55元,購(gòu)買(mǎi)了奧菲海輪10艘,N-3輪10艘”,在“加拿大借款項(xiàng)下動(dòng)支美金4295000元,購(gòu)置Grey-Type輪3艘,B-Type輪7艘,Corvete輪3艘”,在“中美讓售剩余物資項(xiàng)下墊款美金5500000元,購(gòu)買(mǎi)自由輪10艘”。“總計(jì)甲方(招商局)因購(gòu)買(mǎi)國(guó)外船只,由國(guó)外借款項(xiàng)下動(dòng)支及乙方(中央銀行)墊付共美金21947947.55元。”

招商局購(gòu)買(mǎi)國(guó)外船只花費(fèi)的總共2100多萬(wàn)元美金的借款,“經(jīng)奉行政院卅六年二月六日第3809號(hào)公函令,由甲方向乙方訂定借款合同”。依照行政院指示及行政院1947年2月17日公布的《國(guó)營(yíng)事業(yè)機(jī)關(guān)借用外匯辦法》第五條的規(guī)定,雙方訂立借款合同。合同主要內(nèi)容為:“本借款總額美金21947947.55元正,業(yè)經(jīng)乙方(中央銀行)分別動(dòng)用購(gòu)買(mǎi)船只”(第一條);“本借款利息訂為年息六厘”(第二條);“本借款期限訂為壹佰捌拾個(gè)月”,自民國(guó)三十六年起,“每月由甲方(招商局)還本付息一次,每期還本付息之總數(shù),逐月相等(即每月償付本息美金壹拾捌萬(wàn)叁仟貳佰柒拾捌元貳角玖分正),期滿(mǎn)本息完全清償”(第三條);每月付款時(shí),得由甲方依照償還日乙方掛牌外匯率結(jié)付國(guó)幣”(第四條);“乙方每月收得甲方償還金額,除將償還乙方墊款部分予以沖轉(zhuǎn)清結(jié)外,其余金額由乙方結(jié)付美金暫記存款,俟國(guó)外借款應(yīng)償本息到期時(shí),隨時(shí)撥還”(第五條);“本借款之本息由交通部為承還保證人”(第六條)。

這里需要強(qiáng)調(diào)說(shuō)明的是,招商局購(gòu)置這些外國(guó)船只的款項(xiàng),雖是以招商局向中央銀行借款分期攤還的方式進(jìn)行,實(shí)則“全部作為政府增資,以資充實(shí)”2即完全由政府承擔(dān)。

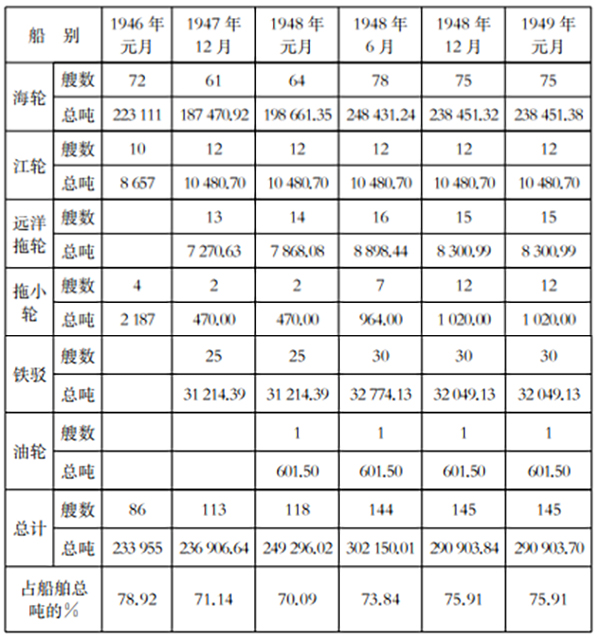

從1946年開(kāi)始至1949年為止,招商局沒(méi)有停止過(guò)購(gòu)買(mǎi)外國(guó)船舶。下表是1946年至1949年招商局購(gòu)買(mǎi)外國(guó)船只統(tǒng)計(jì)表。

表6 1946-1949年招商局購(gòu)買(mǎi)外國(guó)船只統(tǒng)計(jì)表

從表中的數(shù)字可見(jiàn),招商局始終沒(méi)有停止過(guò)向外國(guó)購(gòu)船,所購(gòu)船舶主要是海輪。從1946年到1949年,各年購(gòu)買(mǎi)的海輪除一年在61只以上外,其余均在72只以上,尤其是1948年,更是分三次購(gòu)買(mǎi)了217只總噸位近70萬(wàn)噸的外國(guó)船舶。1948年后這些大量購(gòu)置輪船的費(fèi)用如何支付,現(xiàn)有的資料還沒(méi)有找到說(shuō)明,但根據(jù)1947年的經(jīng)驗(yàn)判斷,其中絕大部分應(yīng)該還是國(guó)民政府“買(mǎi)單”。

這些從國(guó)外購(gòu)買(mǎi)的外國(guó)船舶始終占據(jù)招商局船舶總數(shù)的70%以上。向外國(guó)購(gòu)置的各種船只,逐漸替換淘汰了招商局此前的輪船,構(gòu)成此期輪船招商局船舶的主體,成為此期招商局船舶實(shí)力大增的主要原因。

到1948年6月時(shí),招商局的船舶總噸位相當(dāng)于抗戰(zhàn)前夕(1937年上半年)的4.74倍,相當(dāng)于抗戰(zhàn)勝利前夕(1945年上半年)的17.2倍。江海大輪總噸位相當(dāng)于抗戰(zhàn)前夕的5.76倍,相當(dāng)于抗戰(zhàn)勝利前夕的13.8倍。

與招商局這樣由政府“買(mǎi)單”大批購(gòu)買(mǎi)外國(guó)輪船的情況不同,民生公司的情況就大不一樣了。前文曾說(shuō)過(guò),盧作孚曾對(duì)抗戰(zhàn)勝利后的民生公司發(fā)展的前景有過(guò)設(shè)想,但要實(shí)現(xiàn)這些設(shè)想,前提是需要有一批設(shè)計(jì)新穎、性能優(yōu)良的江海航船。在當(dāng)時(shí)民生公司已經(jīng)負(fù)債累累的情況下,求助政府基本不可能,于是民生公司設(shè)想借用外資建造一批新型輪船,此后再以這些船只的營(yíng)運(yùn)收入來(lái)逐步償還所借款項(xiàng)。歷經(jīng)千辛萬(wàn)苦,民生公司在尋求美國(guó)借款失敗后轉(zhuǎn)向加拿大,通過(guò)多種方法和途徑在1945年春獲得加拿大政府同意擔(dān)保,由加拿大帝國(guó)銀行、多倫多銀行、自治領(lǐng)銀行三家聯(lián)合貸給民生公司1500萬(wàn)加元。根據(jù)民生公司董事會(huì)常務(wù)董事會(huì)議的記載,其大體情況是,民生公司用獲得的這1500萬(wàn)加元在加拿大訂造行駛長(zhǎng)江上游宜昌至重慶段的客貨輪12只,總造價(jià)750萬(wàn)加元以?xún)?nèi),行駛長(zhǎng)江中下游上海至宜昌段的大型客貨輪6只,總造價(jià)750萬(wàn)加元以?xún)?nèi)。“造船兩項(xiàng)總價(jià)值不超過(guò)加幣15000000元,其中15%交付現(xiàn)金,85%為長(zhǎng)期借款,總數(shù)在加幣12750000元以?xún)?nèi)。”這項(xiàng)長(zhǎng)期借款的還本付息方式為:“自交船第3年起開(kāi)始還本,分10年還清。”借款的利息“最高不得超過(guò)四厘半,待正式立約時(shí)確定。”這項(xiàng)貸款“由民生公司出具期票,由加拿大政府為民生公司向船廠保證到期付款,使其期票能轉(zhuǎn)售于銀行,先由中國(guó)政府致文加拿大政府,為民生公司保證到期付款。在造船需要的一年期間,民生公司需要交付15%即加幣1712500元”。

可以說(shuō),經(jīng)過(guò)多方努力后民生公司獲得的這筆加拿大政府作擔(dān)保、由三家加拿大銀行實(shí)行的購(gòu)船貸款,是一筆長(zhǎng)期、低息、大款額的貸款,特別是年息最高不超過(guò)四厘半,應(yīng)該說(shuō)是十分優(yōu)惠的。現(xiàn)在手續(xù)上只需國(guó)民政府同意為民生公司貸款作擔(dān)保,這筆貸款就可最后成立。可就在盧作孚懷著興奮的心情于1945年5月由加拿大經(jīng)美國(guó)轉(zhuǎn)印度飛回重慶后,他沒(méi)有想到的現(xiàn)實(shí)是,“呈請(qǐng)本國(guó)政府為利用外資擔(dān)保,竟比同加拿大政府談判還困難棘手”。

呈請(qǐng)國(guó)民政府為民生公司作擔(dān)保,需分別呈文行政院、交通部、戰(zhàn)時(shí)生產(chǎn)局、外交部、財(cái)政部等部門(mén),戰(zhàn)時(shí)生產(chǎn)局在行政院長(zhǎng)宋子文的指示下,在批復(fù)民生公司的公文中稱(chēng):15%現(xiàn)款所需外匯可由政府結(jié)匯,85%長(zhǎng)期借款亦可由政府擔(dān)保,但“該項(xiàng)船只應(yīng)歸政府所有,由政府租給該公司使用”。也就是說(shuō),民生公司歷經(jīng)千辛萬(wàn)苦獲得加拿大政府同意的造船貸款,要國(guó)民政府擔(dān)保可以,但所借款項(xiàng)由民生公司償還,建造的船只卻要?dú)w政府所有。

而由交通部奉命擬定的《民生公司向加拿大借款造船由政府擔(dān)保辦法》十二條中,則進(jìn)一步苛刻地把戰(zhàn)時(shí)生產(chǎn)局所擬公文中“百分之十五現(xiàn)款所需外匯可由政府結(jié)匯”,改為“應(yīng)由該公司自行籌供”。另外還有還款需“按月提存本年應(yīng)還之本息,繳存政府指定之國(guó)家銀行”,“該項(xiàng)船舶的營(yíng)業(yè)收入不足償還該年應(yīng)還之本息時(shí),應(yīng)在其他航業(yè)收入項(xiàng)下按月提交”,“民生公司在借款未還清之前,對(duì)于該項(xiàng)船舶不能設(shè)定任何權(quán)利或轉(zhuǎn)移”,“該項(xiàng)船舶修理費(fèi)用,由民生公司負(fù)擔(dān)”,“政府如有運(yùn)輸上之需要,該項(xiàng)船舶應(yīng)優(yōu)先供應(yīng)政府使用”等項(xiàng)規(guī)定。

交通部所擬的這些條文中,不僅把戰(zhàn)時(shí)生產(chǎn)局批復(fù)同意的民生公司可以按官價(jià)結(jié)匯15%的內(nèi)容一筆勾銷(xiāo),要民生公司“自行籌供”,還要把民生公司的船舶“全部抵押于政府”;并且把為民生公司擔(dān)保的機(jī)會(huì)轉(zhuǎn)化成控制民生公司新造船舶和其他航業(yè)的手段,進(jìn)而達(dá)到吃掉民生公司的目的。國(guó)民政府的這些所作所為是盧作孚沒(méi)有想到的,也使他十分憂(yōu)憤。此時(shí),恰逢為中國(guó)化學(xué)工業(yè)做出巨大貢獻(xiàn)的企業(yè)家范旭東向美國(guó)進(jìn)出口銀行商定貸款1600萬(wàn)美元,準(zhǔn)備在戰(zhàn)后建設(shè)10個(gè)化工廠的計(jì)劃同樣遭到國(guó)民政府的拖延和阻撓,遲遲不予擔(dān)保而未能實(shí)現(xiàn),范旭東為此郁郁不樂(lè),而于1945年10月病逝。此事引起社會(huì)各界對(duì)國(guó)民政府的指責(zé),民生公司向加拿大借款受到刁難一事也得到社會(huì)關(guān)注。特別是這時(shí)日本投降后大批政府機(jī)構(gòu)、學(xué)校和內(nèi)遷公私廠礦的人員和家屬要返回家園,淪陷區(qū)需要接收,對(duì)輪船航運(yùn)力量的需求十分巨大,在社會(huì)輿論的壓力和客觀需要的雙重壓力下,國(guó)民政府不得不為民生公司的借款擔(dān)保,可由于國(guó)民政府機(jī)構(gòu)的文牘主義和官僚作風(fēng),這些擔(dān)保手續(xù)一直拖延到1946年夏天才最后辦理完畢。但這時(shí)由于國(guó)際風(fēng)云變幻,加上美國(guó)和加拿大的物價(jià)上漲等因素,原貸款只能夠造船9只(小船6只、大船3只),使民生公司比原計(jì)劃憑空損失一半,少造了大小船舶9只,蒙受了巨大損失。

此外,民生公司還在運(yùn)費(fèi)、航線、業(yè)務(wù)等方面受到國(guó)民政府的限制刁難,并且長(zhǎng)期強(qiáng)迫征用民生公司的船只用于政府各種需用差運(yùn),而應(yīng)差的運(yùn)費(fèi)還被肆意克扣和拖欠。早在抗戰(zhàn)期間,民生公司就已多次向有關(guān)部門(mén)呼吁:“差費(fèi)收入,不敷支出甚巨,僅及成本五分之一,甚有差費(fèi)收入不敷潤(rùn)滑油(支出)者。”21946年國(guó)民政府運(yùn)送大批官兵和軍用物質(zhì)出川到內(nèi)戰(zhàn)前線,民生公司即奉命擔(dān)負(fù)了62%-72%的運(yùn)輸任務(wù)。當(dāng)時(shí)一艘船只的差運(yùn)收入只及客貨營(yíng)運(yùn)收入的五分之一,造成民生公司全年少收入63億多元。

在承擔(dān)差運(yùn)中,運(yùn)費(fèi)還不能適時(shí)和完全到位。此后,隨著國(guó)民黨統(tǒng)治區(qū)通貨膨脹的加劇而越來(lái)越嚴(yán)重,導(dǎo)致民生公司連年虧損,1947年一年因承擔(dān)政府各種差運(yùn),“按當(dāng)時(shí)運(yùn)價(jià)計(jì)算約共損失七百五十一億七千萬(wàn)元”。

民生公司在造船購(gòu)船方面背負(fù)了沉重的外債,國(guó)內(nèi)營(yíng)業(yè)又受到應(yīng)差運(yùn)輸和內(nèi)戰(zhàn)帶來(lái)的種種影響,再加上政府和招商局的各種限制排擠,到1949年時(shí),“公司在經(jīng)濟(jì)上已到了瀕臨破產(chǎn)的邊緣”。

需要說(shuō)明的是,國(guó)民政府對(duì)招商局的扶持和對(duì)民生公司的限制排擠,并非個(gè)別人或個(gè)別事件的簡(jiǎn)單案例,而是整個(gè)國(guó)民政府總政策的一環(huán)。從總體看,這時(shí)國(guó)民政府對(duì)招商局和民生公司的區(qū)別對(duì)待,并非偶然,是這時(shí)期國(guó)民政府?dāng)U展國(guó)家資本勢(shì)力、排擠打擊民間資本勢(shì)力的具體體現(xiàn),招商局和民生公司只不過(guò)是其中較有代表性的案例而已。

(本文摘自朱蔭貴著《近代中國(guó)的資本市場(chǎng):生成與演變》,復(fù)旦大學(xué)出版社,2021年8月。澎湃新聞經(jīng)授權(quán)發(fā)布,原文注釋從略。)

- 報(bào)料熱線: 021-962866

- 報(bào)料郵箱: news@thepaper.cn

滬公網(wǎng)安備31010602000299號(hào)

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報(bào)業(yè)有限公司