- +1

綠色智慧城市|看房價不如看打分:土地混合利用的好處

【編者按】

上下班路上能順便完成多少事,與城市生活的宜居程度緊密相關。辦一件小事要花費很長時間,這往往是我們疲勞感的重要來源。

本文作者孟菲是加州大學戴維斯分校交通研究所項目主管。彼得·卡爾索普是卡爾索普事務所創(chuàng)始人,新城市主義大會的第一任主席和創(chuàng)始人之一。彭卓見是卡爾索普事務所高級設計師,主要從事中國的城市設計。

國開金融、能源創(chuàng)新組織及能源基金會已共同發(fā)布《國開金融綠色智慧城鎮(zhèn)開發(fā)導則》。我們編撰該系列文章,旨在就中國城市可持續(xù)發(fā)展相關問題做深入研究。綠色智慧導則的下載鏈接:http://energyinnovation.org/what-we-do/urban-sustainability/7118-2/

本篇為綠色導則#3,關鍵詞是混合利用。

下班后,騎著自行車從單位出來,不久就到了學校,扶著孩子的腰在后凳上坐好,還沒聊完“今天在學校學到什么”,就騎到了菜市場,買完菜掛在車把上,一會兒就到家準備晚飯了。二十年前,這是很多中國家庭的每日縮影。二十年后,物資充沛了、經濟發(fā)展了、科技進步了,但生活卻“艱難”了:去單位得開車,去超市得在門前轉圈找車位,接孩子更是在學校門口“一位難求”。其中原因很多,但最為直接的原因在于,以往功能多樣的城市被拆解、分別放置到了不同地方。換成城市規(guī)劃的術語,就是單一的土地利用。

單一的土地利用也并非負面,它在城市發(fā)展的過程中扮演了非常重要的角色,至今仍是城市正常運作的重要保障。主要是把不兼容的功能分離,例如,將有污染的工礦企業(yè)集中布局、遠離住宅并加以綠化帶緩沖隔離,以確保居住質量。然而,由于土地開發(fā)模式以及市場等諸多原因,那些本來兼容的功能也被分隔開來,出現(xiàn)了成片的住宅卻缺乏商業(yè)和公共服務配套或是偌大一片辦公商務區(qū)無處買早餐的情況。而其解決途徑在于混合的土地利用。

混合的土地利用策略,鼓勵城市將相互兼容的功能進行縱向混合或者就近布局,從而形成步行和自行車出行的有利環(huán)境,并使得人們一次出門便能解決各類生活所需。在國內的大城市,如果一套住宅周邊就近能有醫(yī)院、學校、商鋪、飯館、公園,那房價一定不菲。其實,以車為本的城市建設問題,在美國最為突出,政府、學界、專業(yè)機構以及民眾都在逐步推行混合土地利用,“步行指數(Walk Score)是其中的成功舉措之一。

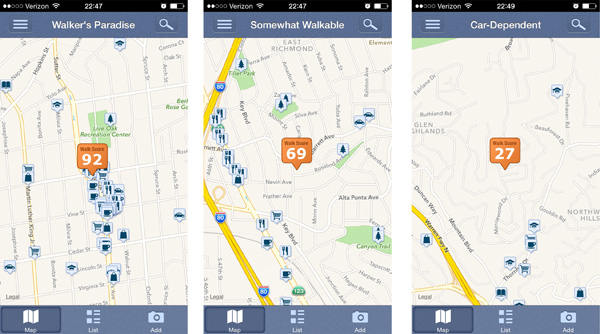

步行指數:社區(qū)與住房的新評估體系

“步行指數”是由三個美國人(Matt Lerner, Mike Mathieu, Jesse Kocher)2007年在西雅圖創(chuàng)立的網站(www.walkscore.com),網站面對大眾開放。其核心是一套計算機算法,可以根據日常便利設施的數量和布局、步行的適宜度,為美國任意地址計算出一個從0-100的步行指數得分。

步行指數將日常便利設施分為11個類別:餐館與酒吧,咖啡館,雜貨店,戶外活動場所,學校,汽車與自行車租賃點,藝術與社區(qū)服務,其他購物,娛樂,健康和雜務(銀行、郵局等),通過街道交叉口密度、街區(qū)尺度,結合步行距離衰減(越遠得分越低),計算分數,分數又可進一步歸成5個類別:

90-100 步行天堂:日常生活無須小汽車

70-89 非常適宜步行:大部分日常所需可步行抵達

50-69 步行性一般:一些日常所需可以步行抵達

25-49 依賴小汽車:大部分日常生活需要用車

0-24 依賴小汽車:幾乎所有日常生活需要用車

對于步行、混合利用、人本尺度等健康的社區(qū)要素,通過幾十年的努力,已經在美國深入人心,成為主流,而步行指數首次對這些概念進行了量化,讓大眾能獲取一個簡單易于比較的指標,來衡量各個地點的生活便捷程度,從而取得了極為深遠的影響力。其在房地產方面的影響尤為顯著,咨詢公司Impresa研究了全美15個地區(qū)9萬多個房產交易記錄,結果,顯示每1分的步行指數增加可以帶來高達3000美金的房價差異。無論買房還是租房,“多少分”這個話題越來越多地取代了“多少錢”,避免了尷尬,也代表了一個積極的價值取向。

通過規(guī)劃細化實現(xiàn)土地混合利用:來自濟南的經驗

WalkScore 步行指數在北美的普及,將市場對緊湊、業(yè)態(tài)混合社區(qū)的青睞傳達給了開發(fā)商和政府,可以說,是一種自下而上逐步而成的影響力。而在中國,情況則不太一樣,首先土地歸國家所有,政府在土地開發(fā)上有非常大的引導力,其二中國現(xiàn)階段城市化速度相當快,市場的錯誤模式可以急速復制,因此,政府從上至下的引導非常必要。這里介紹濟南張馬片區(qū)的規(guī)劃案例,來展示政府如何通過細化規(guī)劃來引導土地的混合利用。

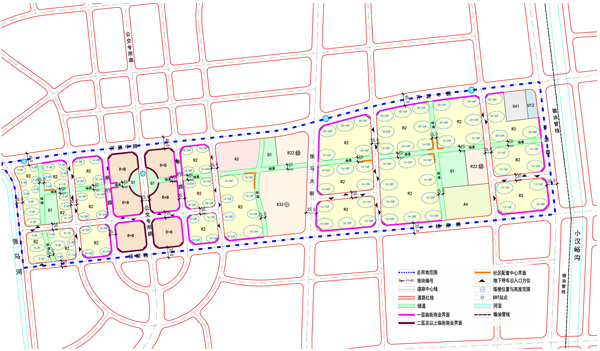

在濟南西高鐵站投入運營之后,濟南正在抓緊建設市內第二個高鐵站:濟南新東站。和國內高鐵新城的理念一樣,新東站的建設帶動了周邊地區(qū)的發(fā)展,而張馬片區(qū)則是新東站帶動的首批項目之一。場地總面積550公頃,邀請了卡爾索普事務所主持前期的城市設計,濟南市規(guī)劃設計研究院三所配合后續(xù)控規(guī)編制和技術支持。考慮到新城建設中,商業(yè)氛圍需要較長時間來培育,而開發(fā)商往往偏好住宅而壓低商業(yè)配套的趨利行為,設計方建議將場地分為四期開發(fā),在四期中合理分配商業(yè)量,同時在設計中細化商業(yè)配套的比例和布局并落實到法定控規(guī)之中以確保實施。具體特色包括:

1.為場地布局豐富的綠道網絡,在綠道交接口設計社區(qū)公園作為社區(qū)中心安排公共配套服務設施(幼托、小學、中學、養(yǎng)老院、文化活動中心等)。這樣片區(qū)內的居民(特別是老人與小孩)可以通過步行或者自行車來抵達場地之中的任何公共配套服務設施。極大增加了服務設施的非機動車可達程度。

2.對于大的社區(qū)項目,政府會要求配建一定的商業(yè)配套設施,而 開放商往往傾向于將這些商業(yè)配套設施集中起來,以本項目為例,倘若將設計交由開發(fā)商,那很可能的結果是在5平方公里的場地內所有的商業(yè)服務設施都集中在南部臨主干道的一兩個地塊,使得北部大部分居民無法步行抵達。為了防止這樣的現(xiàn)象發(fā)生,方案為每一個商住混合地塊都安排了商業(yè)的比例,確保了商業(yè)配套設施的均勻分布,同時也保證了街道兩側能夠布局商業(yè)來豐富步行空間。

3.卡爾索普事務所與濟南市規(guī)劃院緊密合作,將設計中的重點和細節(jié)全部轉換成控制性詳細規(guī)劃,再取得規(guī)劃部門的認可后入庫成為法定文件,并納入到了土地出讓條件之中,為設計的實施提供了保障。控規(guī)中,增加了每個地塊的“最低臨街商業(yè)面積”以確保便利設施的均勻分布,并且增加圖則詳細指定臨街商業(yè)和社區(qū)配套中心的位置,來保證設施位置的最優(yōu)化。

混合利用在中國面臨的挑戰(zhàn)與建議

盡管混合利用已經逐步在中國得到認可,但市場、管理、規(guī)劃等方面仍然存在一些壁壘。

首先在市場方面,近二三十年迅速的城市化過程中,一批優(yōu)秀的地產企業(yè)逐步成型壯大,但絕大多數都專攻住宅。“拿地-開發(fā)-出售”這一套熟練動作,在住房市場迅猛發(fā)展的背景下為地產企業(yè)帶來了豐厚回報。而與樓盤配套的商業(yè)則相對難出手,特別是開發(fā)量較大的配套商業(yè),需要長期精心管理,這涉及與快速住宅開發(fā)不同的技能、人員和管理以及回收期望。就筆者在中國的項目經驗來看,開發(fā)商在項目過程中都會盡力壓低商業(yè)和公共服務的配比,爭取更多的住宅比例。

在規(guī)劃方面,1991年開始實行的《城市用地分類與規(guī)劃建設用地標準》中規(guī)定,此標準只適用于“城市用地計算及統(tǒng)計工作”,即僅適用規(guī)劃相關的統(tǒng)計。然而在城市規(guī)劃編制和管理實踐中,無論總體規(guī)劃還是詳細規(guī)劃都充分利用了這一標準做了大量統(tǒng)計之外的工作。這種靜態(tài)、剛性的土地利用分類導致了規(guī)劃以及管理缺乏彈性,無法應對市場變化做出動態(tài)調整。例如現(xiàn)在市場上普遍出現(xiàn)的商住樓,用地分類中就不存在,而是各地的規(guī)劃編制人員自行編制編碼,例如RC或者CR。隨著市場的演化,特別是互聯(lián)網的沖擊下,各類混合業(yè)態(tài)將層出不窮,規(guī)劃編制的手段需要及時跟進。

上述案例為城市推行土地混合利用提供了一些建議:

1.使用一個簡單明了、易于比較的指標來傳達一個理念。盡管步行指數背后所涉及的計算方法以及規(guī)劃理論繁多,但她卻能將“宜居”“健康社區(qū)”“適宜步行”等模糊的概念精簡量化成一個簡單的分數供人使用,深入人心。

2.結合步行系統(tǒng)考慮各類商業(yè)與公共配套設施的布局。推動混合土地利用的目的在于為人們的生活增添便利、減短通勤距離、鼓勵非機動車出行,因此在規(guī)劃中不僅僅要考慮就近設置各類便利設施,同時也要考慮這類設施的可達性。

3.妥善利用政府在土地利用管理和控制上的導向性和話語權,通過細化控規(guī)為不同的地區(qū)制定合理的土地利用方案,推動土地的混合利用。

4.土地混合利用不僅需要合理的規(guī)劃以及政府的推動,同時也需要完善的后續(xù)跟蹤管理,以確保不同業(yè)態(tài)之間相互協(xié)作。

作者簡介:

孟菲

加州大學戴維斯分校交通研究所項目主管。多年來致力于推動中國的低碳和可持續(xù)城市發(fā)展。在項目設計、實施和監(jiān)管領域擁有豐富經驗,并多次承擔國內和國際大型活動的組織工作。

彼得·卡爾索普

卡爾索普事務所創(chuàng)始人,新城市主義大會的第一任主席和創(chuàng)始人之一。卡爾索普先生在城市規(guī)劃和設計領域有著超過三十年的經驗,項目遍布全球。

彭卓見

卡爾索普事務所高級設計師,主要從事中國的城市設計,項目包括昆明呈貢新城、重慶悅來生態(tài)城、廈門馬鑾灣、珠海唐家灣以及濟南新東站的城市設計。本科畢業(yè)于中山大學,碩士畢業(yè)于賓夕法尼亞大學。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業(yè)務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司