- +1

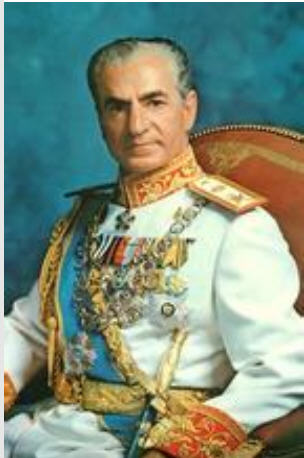

伊朗巴列維國王的現代化夢想為何破滅

1963年,西亞文明古國伊朗在巴列維國王的主持下,開展了一場“白色革命”。一時間,伊朗國力蒸蒸日上,號稱“世界第九富國”。誰料想,韶華易逝,轉眼已成明日黃花。十五年后,王冠落地的巴列維只能帶著一撮祖國的土地與破碎的現代化夢想黯然踏上了流亡之路……

石油美元推動“白色革命”

早在1908年,伊朗就發現了國土上的第一個大油田——麥斯杰德伊蘇萊油田,該地遂成為中東地區石油工業的發源地。在二戰后亞非拉民族主義大潮中,經過艱難的談判,1953年伊朗政府如愿與跨國資本達成協議,伊朗國家石油公司與國際石油財團平分石油利潤。從此,伊朗石油產量大增,滾滾的石油美元隨之涌入國庫。1954年,伊朗的石油收入僅3400萬美元,到了1962年,增長了12倍,變成4.37億美元,這個數字還在不斷上升。

隨著伊朗國庫一起膨脹的是國王穆罕默德·禮薩·巴列維的大國雄心。1963年1月,巴列維國王正式宣布關于社會發展的六點計劃,其核心內容是土地改革。國王自豪地將他的藍圖稱為“白色革命”——刻意避開了象征社會主義的“紅色”與象征“反動派”的“黑色”。

這個具有伊朗特色的土改方案規定:地主擁有土地的最高限額是一個自然村落,超過部分必須出售給政府,但果園、花園和機耕土地不在其列;政府根據地主往上報的土地收入和繳納的地產稅確定購價,分10年付清地款;政府將所購置的土地出售給享有租佃權的無地農民,購地者可在15年內付清地款。到1971年,92%的伊朗農戶有了自己的耕地。然而,在當時的伊朗,一個5口之家的農民平均需要7公頃的土地方能維持一家溫飽。75%的自耕農獲得的土地難于維持生計,只能和沒有土地的126萬戶農村手工業者和雇傭佃農一起,涌入城市尋找飯碗。

好在城里并不缺乏謀生手段。依靠石油美元的巨額投資,伊朗正在從一個農業國向著現代工業國邁進,對勞動力有著旺盛的需求。不僅紡織、食糖等傳統工業部門突飛猛進,而且新建一批新興工業部門,工業體系開始逐步完備。1971年12月伊朗煉出了第一爐生鐵,軋鋼廠、鋼管廠、鉻廠、化肥廠和石化廠相繼投產,柴油發動機和拖拉機制造業也相繼誕生。1960年全國發電6.89億度,1972年為95.53億度,十年內修建了21000 英里的公路,國內17個城市建設了飛機場。油輪碼頭、大型貯油庫和石油化工廠也如雨后春筍般建立起來。伊朗國民生產總值在十年間增加了四倍,人均國民生產總值也增加了兩倍。

目標“世界第五強國”

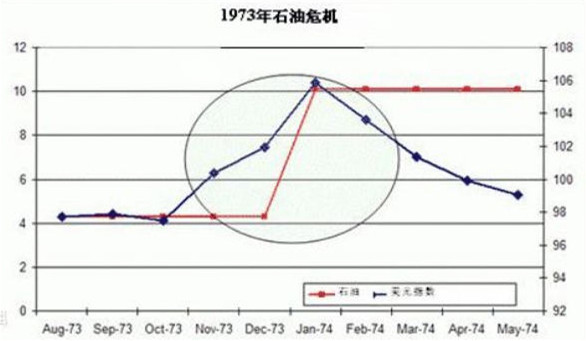

1973年1月,在“白色革命”10周年之際,巴列維宣布將伊朗石油資源收歸國有,其管理權也由國際財團轉歸伊朗國家石油公司。這一年的10月,石油危機爆發,油價從每桶1.85美元驟升至翌年的10.21美元。這對伊朗政府來說不啻喜從天降,石油收入從1972年的28億美元上升到1974年的178億美元,使得伊朗一躍成為世界上最富裕的國家之一。1970年代中期,伊朗的人均收入已達2500美元(以金價計,相當于現在的2.6萬美元),65%以上的人有了自己的住房。

在國際上,伊朗在1970年代中期一躍成為僅次于美國、蘇聯、西德、日本、法國、澳大利亞、沙特阿拉伯和英國的第九富國。資金雄厚的巴列維國王隨心所欲地到處“撒錢”,僅在1974年,就貸款給意大利各廠商30億美元,英國15億美元,甚至向法國預付10億美元訂購五座核電站——有人揶揄“在伊朗這樣一個石油富國建造核電站,從一開始就是一個古怪的想法”。

大規模的軍備現代化同樣在石油美元的支撐下展開,1976年伊朗的國防開支接近90億美元,位居世界第七位。短短兩年內,伊朗購置了價值60億美元的軍備,巨額訂單將美國軍工業從1930年代以來最嚴重的經濟蕭條中拯救出來,以至引發了美國總審計局的抱怨——這將會引起美國作戰物資的嚴重外流。

美伊間最重要的一筆交易是著名的F-14“雄貓”戰斗機。這種美國海軍的王牌戰機以其在湯姆·克魯茲主演的電影《壯志凌云》中出場以及成為動畫片《太空堡壘》中骷髏戰斗機的原型而名聲大噪。巴列維在1974年訂購了80架F-14(單價高達3000萬美元),這使得伊朗成為美國之外唯一有幸裝備“雄貓”的國家。在2006年從美國海軍退役后,全世界的“貓迷”就只能在伊朗空軍中目睹“雄貓”飛翔的身影了。

大量美制武器的入役,使伊朗成為波斯灣地區無可爭議的第一軍事大國,伊朗的空軍和海軍可以與海灣所有阿拉伯鄰國的空海軍聯合力量相匹敵,其地面部隊人數相當于伊拉克和沙特阿拉伯兩國地面部隊人數之和的兩倍。1974年,伊朗出兵4500人,幫助阿曼蘇丹鎮壓“阿曼人民解放陣線”游擊隊。伊朗儼然已是“海灣憲兵”,相比二戰期間任人擺弄的窘境,可謂天壤之別。在這一年,巴列維已經提出,要在“不久之后超過一個或幾個歐洲大國,成為(位居美蘇日中之后)世界第五大強國”!

“君主制時代已經結束”

可惜,此時的伊朗其實已是強弩之末。在短期的空前繁榮之后,伊朗經濟在1975年盛極而衰。由于世界石油需求萎縮,油價驟降,政府財政從上一年的盈余20億美元一變為73億美元的赤字。大手大腳已成習慣的伊朗當局被迫實行緊縮政策,兩年內將開支削減了190億美元,超高速的經濟增長戛然而止。

伴隨著經濟的下行,長期被炫目的經濟增長數據掩蓋的問題浮出了水面。面對商業衰退和國家過多地管制市場,商人們怨聲載道。農村人口大量流入城市,使農業生產也出現了巨大損失,這與“白色革命”的初衷截然相反。十年前,伊朗還能夠向外國出口谷物、稻米和食糖,而1970年代中期以后,每年卻需要進口小麥250萬噸,大米30萬噸,肉羊250萬頭。相當于每個伊朗人一年中有一個月的口糧依賴外國供應。

城市的局面同樣糟糕。幾百萬收入低微的伊朗人在超過20%的通貨膨脹中掙扎。除了少數企業里的技工,絕大多數工人收入微薄:四口之家平均日收入55-204里亞爾,而一公斤米和肉分別賣到90里亞爾和220-250里亞爾,一間房租金每日100里亞爾,眾多工人只好全家住貧民窟。貧富差距大至駭人的地步:在德黑蘭的大資本家一天進賬5萬美元,從來不必在乎周末是到歐洲還是北美購物;與此同時,小農每年只能賺到150-200美元。

對國王鼓吹的“偉大文明”的高期望值和令人沮喪的現實之間的巨大反差使伊朗民眾普遍感到不滿。在伊朗這樣一個既沒有工人運動傳統,也沒有民主選舉歷史的伊斯蘭國家,人們很自然地轉向宗教尋求慰藉,因為“現代化和那種被大肆吹噓的社會發展并不能帶來心靈上的安寧”。

這對巴列維國王而言絕不是一個好消息。早在“白色革命”開始后,國王便與伊朗歷代王朝的傳統支持者毛拉(伊斯蘭教士)勢不兩立了。土改摧毀了毛拉們對農村土地的占有,給予婦女選舉權更是被視為對《古蘭經》的背叛。早在1963年,伊斯蘭教什葉派領袖(伊瑪目)魯霍拉·穆薩維·霍梅尼就公開發起了對國王的抗爭,面對“準備讓刺刀穿透我的心臟,也絕不向暴君屈服”而又深孚眾望的霍梅尼,巴列維最后無可奈何,只能將他驅逐出境。

1978年元旦,正在德黑蘭訪問的美國總統卡特還稱贊巴列維國王在動蕩的中東地區創建了一個“穩定之島”。可卡特剛離開伊朗,這個“穩定之島”立即陷入伊斯蘭革命的狂潮之中。1月7日,國王的御用報紙攻擊流亡國外的霍梅尼是紅色殖民主義者(指蘇聯)和黑色殖民主義者(指英國人)的工具,引發庫姆神學院的4000名學生走上街頭示威抗議。警察向示威者開槍,造成約70人死亡,400人受傷的“庫姆慘案”。抗議浪潮從此蔓延全國,變得一發不可收拾。

而曾經狂言“那些反對憲法、君主制度、國王的人只能在監禁和流亡之中做出選擇”的巴列維,在危機期間實行的是一種在政治上自殺的自相矛盾政策:既實行自由化政策,又試圖抱著專制王權不放;面對自由化政策釋放出來的政治參與訴求,在妥協和鎮壓之間猶豫不決,頻繁地尋找和懲罰替罪羊。結果,反對派越來越激進,國王越來越眾叛親離。1978年12月10日,100多萬民眾走上了德黑蘭街頭,要求推翻君主制,建立伊斯蘭政府,擁護霍梅尼為國家領袖。此時,就連巴列維統治的支柱——強大的伊朗軍隊也出現了動搖,霍梅尼警告士兵,如果向民眾開槍,“就如同向古蘭經開槍一樣”,這導致了軍隊中下層士兵士氣的徹底瓦解。

就在國王大廈將傾之際,1979年1月6日,美國駐伊朗大使沙利文“建議”巴列維出走:“現在你離開伊朗的時間已不是以天計算,而是以小時計算!”巴列維在回憶錄中哀嘆:“我像一只死耗子一樣被美國扔出了伊朗。”十天以后,國王帶著家人乘上了他的價值1.15億美元的波音707專機,神情黯然地踏上了流亡之路。半個月后,霍梅尼從巴黎飛抵德黑蘭。為了保持穆斯林清貧艱苦的生活方式,他把專機的頭等艙座位讓給了隨行的記者,自己則坐在飛機的地板上。300萬伊朗人排成32公里長的隊列歡迎他們的領袖歸來,他們等到的霍梅尼回國后的第一句話是:“君主制時代已經結束。”

事實上,“白色革命”和巴列維國王的現代化夢想也都在這一天宣告終結——1979年2月1日,號稱得到 70 萬軍隊、全體工人和大多數人民支持的國王還是敗在了沒有一槍一炮的宗教領袖手中。

參考文獻:

冀開運、藺煥萍:《二十世紀伊朗史:現代伊朗研究》,甘肅人民出版社,2002年

張振國:《未成功的現代化——關于巴列維的“白色革命”研究》,北京大學出版社,1993年

(法)熱拉德·德·維利埃:《巴列維傳 附:白色革命》,商務印書館,1986年

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司