- +1

全球反恐20年|法國:共和之下,“法國制造”的極端分子

【編者按】

20年前的9月11日,美國紐約的世貿大廈遭兩架飛機撞擊轟然倒塌,舉世震驚。美國、無數受牽連的民眾,乃至整個世界的運行軌跡都因之而改變。20年后,恐怖主義的幽靈仍不時在世界各地肆虐,全球反恐會否“越反越恐”?20年的時間,是否足以令人類看清“9·11”在歷史長河中的影響?

澎湃新聞(www.kxwhcb.com)國際部自9月10日起推出“全球反恐20年”專題報道,從多個維度呈現“9·11”以來這20年如何改變了個人、國家以及世界。

自2001年的“9·11”事件開始,宗教極端主義和恐怖主義便成了歐美社會揮之不去的噩夢。與美國不同,歐洲大陸不僅僅是一次次襲擊事件的目標,還在很大程度上孵化了危險的極端分子。

在當年那群劫機撞向世貿中心雙子塔的狂熱者中,有一批人的經歷與西歐密切相關。彼時33歲的劫機策劃者阿塔生于埃及,在阿拉伯世界的學術中心開羅大學完成了學業。出于對子女前程的關心,父親將他送到德國漢堡繼續研究生學業。然而,阿塔在那里卻沒能專心學習,反而深陷以一座清真寺為中心的極端主義網絡,逐漸萌生出對西方式現代性的敵視。

阿塔的同謀扎卡里亞斯·穆薩維也在歐洲的土地上擁抱了極端思想。他來自一個北非移民家庭,從小成長在法國小城納博恩的郊區。母親靠著一份清潔工的工資辛辛苦苦地將幾個孩子養大,但他們在童年就面臨著各種種族歧視。學校老師讓穆薩維去重點學習就業技能,因為“阿拉伯人學這些就夠了”。童年時期的種種刺激,加上大學時代在幾個清真寺中與極端人士的交往,使得穆薩維的思想逐漸發生了轉變,成了一名宗教激進分子。

時間拉回到近20年后,近年來接二連三的恐怖襲擊事件讓歐洲特別是法國再次成為世界的焦點,法國政府通過一系列強力措施試圖遏制恐怖主義勢力的蔓延。然而,這一次法國人驚奇地發現,曾經的反恐盟友美國人似乎不再理解歐洲的獨特現實。美利堅的“媒體帝國”開始猛烈批評法國的世俗主義(Laicite)傳統激化了社群間的矛盾,暗示法國政府和社會在共和大旗下對待少數族裔的雙重標準才是政治伊斯蘭思想在當地開支散葉的根源。

在世俗主義和宗教融入問題上,英美與法國的輿論語境何以如此顯著不同?西歐,尤其是法國的伊斯蘭極端主義思潮為何顯得比別處更具原生性?“9·11”事件20年之后,盡管歐洲諸國匆忙跟隨美軍撤出了曾被稱為“圣戰博物館”的阿富汗,卻時刻擔心新的恐怖大潮會再度席卷而來,而這種恐懼的程度,甚至已超過了當年的直接受害者美國。

“傳教歸化”

“我從沒想到,有一天美國人會說我們‘雙重標準’。”中學教師、綠黨成員馬埃爾苦笑著告訴澎湃新聞(www.kxwhcb.com)。他在法國北部一所中學任教多年,教授政治哲學和經濟學。

2020年10月,在歷史教師薩繆爾·帕蒂被宗教極端主義者殺害后,全法國的目光都投向了像馬埃爾這樣的一線中學文科教師。法國公立中學的教師都是政府公職人員,因此被視為國家在青少年中對抗宗教極端主義的一線戰士。

戰士手中的武器是世俗主義(laicite),法國在1905年以立法形式確立了政教分離,從此宗教教育離開了公立學校。經過一百多年的實踐,法國逐漸形成了一套不同于英美國家的世俗主義傳統,主張公民性先于宗教信仰。

站在法國世俗理念支持者的角度,國家在宗教面前保持中立性,保證宗教的私人領域屬性,以及確保公民對國家的政治認同,這些原是發軔于法國大革命的西方政治價值體系的一部分,多多少少繼承啟蒙運動遺產的現代民族國家沒有理由對此感到詫異。

在法國世俗模式成型之后,其也一度成為很多國家模仿的對象,其中還包括如今對其攻擊最甚的土耳其。在首任總統凱末爾統治時期,土耳其引進,乃至復制了法國的世俗主義概念,以至于土耳其語直接借用了法語laicite一詞(在土語中寫作lailik)。直到現任總統埃爾多安上臺前夕,土耳其在政教分離方面依然保有許多與法國類似的實踐。

如何讓十三四歲的少年體察抽象的世俗主義理念?這是一個早已融于馬埃爾日常工作之中的課題。在馬埃爾看來,大部分中學生因為閱歷和學識積累較少,對待陌生觀念往往會先入為主地打上“好”或“不好”的標簽,因此共和國的世俗主義教育需要強化學生對中立性原則的認識。

“在學校中教授世俗主義的最大困難是如何激發學生的思辨思維。”馬埃爾說,“我們的敵人——宗教極端主義卻不用面對這種困難,因為它們主張的世界觀本來就是二元對立的。”

課堂之上,馬埃爾也會通過《查理周刊》遇襲等事例來告訴學生,人們對一件事情的主觀好惡與它是否違法,進而是否應動用公權力來阻止或鼓勵,并沒有直接關系,“我也和學生們談論《查理周刊》(事件)。我力圖讓他們理解,道德上值得批評與因違法而被禁止是兩回事。雖然(《查理周刊》的)漫畫當然冒犯了很多人,但刊登或在課堂上展示它們并沒有違法。同時,沒有禁止它也不代表國家就認同漫畫傳達的理念。”

“我還會告訴學生,你們來課堂是為了接受世俗教育,獲得獨立評判能力的,而不是來學習如何成為一名基督徒、穆斯林或無神論者。”馬埃爾說。

敘利亞難民在法國參與語言與融入課程 一名敘利亞難民供圖

在法國的歷史和政治語境下,作為國家公職人員的教師在一線傳播包括世俗主義在內的共和價值觀,本就是再正常不過的事情。“這和我們的歷史有關。”馬埃爾解釋說,“法國大革命最后的成功,不是取決于巴黎的街頭政治或拿破侖的軍事斗爭,而是在千千萬萬所鄉村中小學里。這一點其實也不是法國革命的獨特之處,激烈推翻過舊制度、經歷過波瀾壯闊的社會革命的國家應該都擁有類似歷史。”

法國教師即是共和國的“傳教士”。第三共和國初期(19世紀70年代到20世紀初),正是一批批心向共和的中小學教師邁入鄉村,加速塑造了幾代人對共和國的認同,而政教分離等世俗觀念從那時起就成為了維系共和國的核心價值之一。

秉持著法國大革命以來追求平等的傳統,世俗主義的支持者認為只要國家“一碗水端平”,不管來自何種文化背景的公民都將政治認同放在宗教信仰之前,就可以解決“融入”問題。然而,有學者指出,除1789年以來的革命傳統之外,法國的殖民歷史也在某種程度上塑造了如今的世俗主義實踐。

曾在法國艾克斯-馬賽大學研究法國北非移民群體的復旦大學外文學院阿拉伯語教師廖靜告訴澎湃新聞,法國一直以來都有公民教育,叫共和價值觀,2020年歷史教師遇害事件后馬克龍希望加強共和價值觀。實際上,法國從頭到尾都是希望去“歸化”穆斯林的,只是他們這種“歸化”,是一種從身體和心靈上的“歸化”,讓這些穆斯林自己認為自己是法國人。

“法國對待北非移民的公共政策在根本上延續了早期的殖民政策,是一種具有后殖民時代特征的同化移民政策。”廖靜說道。

盡管有一套完整的同化理念,學校教育仍遠不足以克服極端主義的挑戰。“從去年開始,政府要求我們在每個教室里都擺國旗,貼《馬賽曲》(法國國歌)的歌詞,這固然很好,但依然缺乏實質內容。假使政府想要學生獲得對法國國家的認同感,就必須讓人體會到自由、平等、博愛的實質含義。也就是說,要讓人感到共和國有能力踐行對公民的承諾,讓社會真的變得更加平等。”馬埃爾說。

然而,總有人無法感受到共和國的承諾。

“法國制造”

去年10月16日的歷史教師遇刺案嫌犯就是這樣的例子。這個在法國受過十幾年教育的車臣移民完全避過了安全部門的監控視野。

那天下午5點,在巴黎西北部一家中學工作的47歲歷史老師薩繆爾·帕蒂下班回家路上被一名不明身份的年輕人尾隨。幾分鐘后,伴隨著一聲宗教口號的大喊,尾隨者用一把長約30厘米的菜刀襲擊了帕蒂的頭部,將其殘忍斬首。兇手行兇后還將帕蒂遇刺的照片發在了社交網站上,侮辱這名在學校備受愛戴的老師與法國總統馬克龍一樣,是“法國異教徒”、“狗”——此后不久,他即被聞訊趕來的警方擊斃。

幾日前,帕蒂上課時曾與學生討論《查理周刊》刊出的一幅伊斯蘭教先知的漫畫。在展示漫畫前帕蒂已事先向穆斯林同學說明“若介意可以先離開教室”,但帕蒂還是遭到了穆斯林家長的投訴和威脅。此事在法國穆斯林的社交圈中產生了爆炸效應,很快就傳到了兇手居住的城市——距離兇殺現場約100公里的諾曼底小鎮埃夫勒。法國媒體報道稱,兇手在16日先搭乘朋友的順風車,又乘坐火車輾轉到達帕蒂的學校。他在學校門口,用事先準備好的300歐元收買學生,打聽帕蒂老師的長相、上下課時間和回家的路線,最終伺機將其殺害。

這名年僅18歲的亡命之徒名為阿卜杜拉·安佐洛夫(Abdoullakh Anzorov),是一名出生在莫斯科的車臣人,6歲時以難民身份來到法國。他在法國長大,從小學法語、就讀公立學校,去年3月還獲得了法國10年的居留權。盡管安佐洛夫曾因受到輕罪指控而出現在法庭上,但反恐部門對其一無所知。

“這種(外來個人)在歐洲被極端化的現象可能已經有二十年了。我想要強調的是,這種現象還在持續發生。更不幸的是,我們還看到,像這個年輕的車臣難民一樣,他們(指被極端化的人)并不與任何組織或者團體相關聯。”英國皇家聯合軍種國防研究院國際安全研究項目主任拉菲洛·潘圖奇(Raffaello Pantucci)告訴澎湃新聞。

潘圖奇認為這是歐洲恐襲的新現象。十年前,襲擊者往往與一些極端主義網絡、組織或者某個清真寺有聯系,但現在,襲擊者可能完全是獨立的個體。

雖然并未與任何已知的極端組織有聯系,但據多家媒體披露,車臣少年安佐洛夫曾是巴黎一家車臣綜合格斗俱樂部(Mixed martial arts clubs)的成員。法國媒體報道稱,該俱樂部位于公共場所內,曾被執法部門調查,原因是一些成員在更衣室里做禮拜,還要求婦女遮蓋住胳膊和腿部——這被認為違反了法國的“世俗主義”原則。

越來越多的證據顯示,此類綜合格斗俱樂部成為了潛在極端分子的溫床。《商業內幕》報道稱,一名被分配至巴黎郊區反恐工作隊的匿名法國警方調查員表示,“這些俱樂部助長了恐怖主義、有組織犯罪和種族暴力,它們在車臣甚至俄羅斯穆斯林社群中的受歡迎程度非常高。”

消息人士告訴《商業內幕》,極端組織“伊斯蘭國”通過這種方式與整個歐洲構建了聯系,在巴黎、馬賽、里昂、柏林、法蘭克福、漢堡等地,都有很多車臣和達吉斯坦移民社群的俱樂部。匿名調查人員稱,這種俱樂部當中的一些移民,有的前往敘利亞加入了極端組織“伊斯蘭國”或者其他“圣戰”組織。據美聯社報道,殺害薩繆爾的車臣難民安佐洛夫有一名同父異母的姐妹2014年前往敘利亞加入極端組織“伊斯蘭國”。

摩洛哥丹吉爾,等待偷渡前往歐洲的西非移民。 澎湃新聞記者 喻曉璇 攝

安佐洛夫住在埃夫勒市貧窮的瑪德琳區,這里生活著大約50戶車臣家庭,與其他穆斯林移民一樣,他們獨來獨往,游離于主流社會之外。鄰居眼里的安佐洛夫“總是一個人,會主動打招呼,但話不多”。安佐洛夫曾經的同學稱,他以前經常打架斗毆,但這些年來“平靜了很多”,越來越“沉浸在宗教中”。法國反恐部門注意到,這個在現實生活中沉默的少年最近幾個月在網絡上表現出了激進的跡象。他在推特上攻擊各種各樣的目標——從猶太人、基督徒再到沙特王室,不一而足。

而在這其中推波助瀾的正是互聯網上的流言。在這場襲擊事件背后,包括“反對仇視伊斯蘭協會”在內的十多個穆斯林組織被控熱衷于傳播“不負責任地攻擊帕蒂老師”的視頻,他們還發出了“再也不能容忍”之類的煽動性威脅,呼吁法國穆斯林“站出來”。位于塞納-圣但尼省的巴丹清真寺(The Grand Mosque of Pantin)則被指責通過臉書傳播一個指名道姓攻擊帕蒂老師的視頻。

極化、充滿仇恨的網絡空間將18歲的車臣少年引上了不歸路,這種“土生土長”的極端化趨勢也成了法國社會安全的巨大隱患。

“隨著極端組織‘伊斯蘭國’地理意義上的‘哈里發國’在中東崩潰,許多孤獨漂泊在海外的年輕穆斯林在互聯網中找到了新‘領土’。”曾對馬克龍政策施加影響力的法國政治學家、伊斯蘭教學者吉爾斯·凱佩爾(Gilles Kepel)指出,過去一年來法國國內發生的七次恐襲的兇手似乎都曾出現在社交媒體上的所謂“激進伊斯蘭圈”中。

阿爾及利亞裔法國電影導演尼古拉斯·布哈里夫(Nicolas Boukhrief)2015年的電影《法國制造》曾轟動一時。這部電影講述了一群年輕人追隨一名自稱在阿富汗接受“基地組織 ”訓練的法國狂熱穆斯林在巴黎策劃實施襲擊的故事。電影上映前,巴黎地鐵站內貼滿了宣傳海報——埃菲爾鐵塔上放著一把自動步槍,旁邊寫著:“威脅來自內部”。

《法國制造》海報

在1995年阿爾及利亞伊斯蘭武裝組織于巴黎實施連環地鐵爆炸襲擊后,曾是記者的布哈里夫一直想要寫一部有關伊斯蘭恐怖主義的劇本。2012年,當法國傘兵部隊的穆斯林軍官伊瑪德,被一名穆斯林極端分子穆罕默德·梅拉襲擊時,布哈里夫認為,時機到了。

“梅拉的襲擊意味著法國出現了令人擔憂的事,他不是一個孤獨的襲擊者,他受到了‘圣戰’念頭的鼓舞。”布哈里夫告訴《衛報》,“我想知道,是什么讓一個法國年輕人決定殺死法國的士兵和兒童,我想知道,究竟是什么驅使了一個穆罕默德殺死另一個穆罕默德。”

布哈里夫表示,盡管他本人毫不同情伊斯蘭恐怖分子,但他可以理解是什么讓他們走向了極端。8歲那年,布哈里夫的阿爾及利亞裔父親遭到極右翼幫派毆打后滿臉是血地回到家。這些所謂的“黑社會”整日游走在街上,專門欺凌被他們稱作是“老鼠”和“響尾蛇”的阿拉伯移民。“對于叫做穆罕默德這個名字的人,例如我的父親,這是一種日常的侵略。那不僅僅是身體上的侵略,因為這個名字,你可能會找不到工作,租不到房子,甚至無法進夜店。”

與布哈里夫一樣想要找尋真相的還有伊瑪德的母親拉蒂法·伊本-齊亞敦。在恐怖主義“偷走”自己的兒子后,她并未選擇以淚洗面,而是踏上了追尋“真兇”之路。當伊本-齊亞敦來到兇手梅拉位于圖盧茲郊區的家鄉時,她被一片貧困、凋敝又隔絕的景象所震驚。

巴黎郊區的穆斯林禱告

“看看我們住的地方,我們就像猴子一樣,像籠子里的動物一樣,那就是為什么我們要試圖報復這個社會。”梅拉年輕的鄰居們告訴伊本-齊亞敦。在那之后,她又走訪了法國乃至歐洲許多穆斯林聚居的郊區,在監獄甚至在學校里,她都可以尋得同樣的絕望和被遺棄的感覺。雖然這些穆斯林移民二代與三代年輕人很大程度已經適應了法國人的生活方式,但他們往往與父母聚少離多,缺少教育和關懷。

“第三代移民認為自己只是通過法律程序成為了‘紙上的法國人’,生活在‘平行社會’中。”廖靜對澎湃新聞指出,“在他們眼里,法國國籍是一劑‘防止自己被驅逐的疫苗’,這些移民后代受到的是一種隱形的、在生活中無處不在的歧視,最典型的就是他們在這里(法國)沒有任何社會資源。”

2015年夏,法國城市加萊郊區的難民。 澎湃新聞記者 汪倫宇 攝

非政府機構的統計認為,法國大約有500萬穆斯林,這些穆斯林中的大多數居住在巴黎等大城市的郊區(Les banlieues)——那是光鮮法蘭西的黑暗面。據政治新聞網站Politico報道,大約有1500套公共住房分布在這些地區,那里的青年失業率高達40%。被極端流言蠱惑的車臣少年安佐洛夫、對同胞痛下殺手的穆斯林青年梅拉,他們的年少時光無不在充斥著暴力、犯罪和毒品的“另一個法國”度過。

“雖然政客們說我們要向恐怖主義宣戰,但這些恐怖分子正是在法國制造的。”布哈里夫說道,“他們不是來自另一個國家的敵人,他們是法國的孩子。”

屏障已存

“確實有證據表明,在那些貧窮的地區,一些人被吸引到了某些特定的組織中,但是在敘利亞和伊拉克作戰的歐洲恐怖分子,他們的教育水平甚至高過了原籍國的平均水平。”潘圖奇對澎湃新聞指出,這些人可以有很高的智力水平,在社會中也可以有一定地位。

雖然將西歐國家恐怖襲擊的增加歸因于種族主義和經濟不平等,往往是左翼政客和學者的敘事,但也有人對這套觀點提出了挑戰:原因在于歐洲“圣戰主義”的地圖并未與社會經濟邊緣化的地圖完全重疊。

與法國一樣,比利時也一直是恐怖主義的避風港,也常常成為襲擊目標。據美國曼哈頓政策研究所出版的《城市雜志》(City Journal)報道,前往敘利亞和伊拉克作戰的比利時極端分子中大約有90%來自該國首都布魯塞爾,還有10%來自該國最富裕的城市霍夫,但幾乎沒有人來自比利時最貧困的瓦隆。

“在一些國家,不平等和貧富差距懸殊的現象如此普遍,占據社會頂層的往往是白人男性,有色人種或者穆斯林很難向上流動,移民群體和穆斯林少數族裔居住的地區十分貧困……這就產生了社會底層都是移民和穆斯林的觀點。”潘圖奇說道,“但這種敘事剛好就中了那些暴力組織的下懷。他們會說‘你看你的社會都排斥你’,并以此為依據(招募人員)。同樣,那些真正被極端化的人也不一定就是從底層來的。”

2005年巴黎郊區騷亂

回溯歐洲極端化的軌跡,不得不提到一個著名的伊斯蘭激進組織——穆斯林兄弟會。“他們穿著西裝,有大學學位,并以政治家所能理解的方式提出自己的主張。”那是上世紀五六十年代穆兄會歐洲分支的領導人們給西方政治家們留下的印象。“9·11”事件中3架飛機的駕駛員都是曾去德國留學的普通穆斯林,他們后來投身恐怖主義,與其在歐洲遇到的穆兄會不無關系。

上世紀八十年代,伊朗伊斯蘭革命和蘇聯入侵阿富汗等一連串事件激發了穆斯林的政治熱情。屬于左翼社會黨的法國總統密特朗又于1981年放寬了建立外國社團的法律,法國伊斯蘭組織聯盟(UOIF)在這樣的背景下誕生了。

法伊聯名義上是歐洲伊斯蘭組織聯盟在法國的分支,宗旨是“關注法國穆斯林宗教、文化、教育、社會和人道主義需求,幫助穆斯林個人或群體以更加積極、負責的態度融入法國社會。”然而,該組織通常被認為是一個較為激進的組織,他們與穆兄會盤根錯節的關系也經常為其他穆斯林組織所詬病。2014年,法國伊斯蘭組織聯盟甚至登上了阿聯酋認定的“恐怖組織”名單。

法伊聯甚至擁有自己的伊斯蘭教育機構——歐洲人文科學研究所(IESH)。諷刺的是,這個位于勃艮第鄉村一座中世紀城堡中的學校,其本質卻是進行伊斯蘭教的宣教和宗教培訓。從1990年至2004年,這所學校已經為歐洲各地的清真寺培養了300多名伊瑪目。據美國保守派智囊機構中東論壇(Middle East Forum)的報道,IESH從與穆兄會有聯系的卡塔爾慈善機構(Qatar Charity)獲得了數十萬美元的資助。2007年,IESH的財務主管穆罕默德·卡爾穆斯在接受卡塔爾慈善機構官員提供的現金時,被瑞士警方逮捕。

1989年的“頭巾事件”讓法伊聯一舉成名。彼時法伊聯出面為那些堅持佩戴頭巾而遭學校開除的女學生提供法律咨詢服務,并且組織抗議活動,借此迅速在法國各大城市的貧民區扎下根系。在法伊盟的贊助和支持下,巴黎市郊布爾熱舉行法國穆斯林年度會議,每年都有數千人參會。根據美國胡德森研究所的一篇研究,1990年,法伊聯精神領袖之一——加納努希(Ghannouchi)在年度會議上發表了“具有里程碑意義”的講話,他在講話中把法國稱為是“伊斯蘭之家”(Dar al-Islam)——“一個永遠存在穆斯林的地方”。

普利策獎得主伊恩·約翰遜在《慕尼黑的清真寺》一書中引述了法國穆斯林社會學家都娜·波扎爾的說法:“穆兄會這類組織,在法國社會和穆斯林移民之間起到了極有價值的聯絡人作用,它們的服務是在幫助穆斯林融入社會。”不過,波扎爾在觀察了其后幾年的事態發展后改變了看法:這種兼容并包的伊斯蘭形式非但沒有幫助穆斯林融入,反而在人們四周編織起了一道屏障,讓他們不必再與主流社會接觸,他們的教育往往受到阻斷,職業生涯十分有限。

伊恩·約翰遜所著《慕尼黑的清真寺》

“這是一種將社會割裂成兩大陣營的觀點:伊斯蘭和非伊斯蘭。他們有把一切都伊斯蘭化的需求。”波扎爾這樣談到,通過接受像法伊聯這樣的組織,西方政客們選擇與其共事。

也許是看到了法伊聯在穆斯林當中的巨大號召力,歷任法國政府都選擇與之合作。2003年,在時任內政部長、后來擔任總統的薩科齊的促成下,法國政府成立了具有官方性質的伊斯蘭教代表機構——全法穆斯林理事會(Conseil fran?ais du culte musulman)。然而該理事會因為內部糾紛和代表性不足而廣受批評,許多宗教改革主義者抱怨,法伊聯的強硬聲音已經完全取代了理事會的立場。

如今法伊聯受到了馬克龍政府更加嚴格的監管。今年1月底,應馬克龍此前的要求,全法穆斯林理事會向政府提交了法國伊斯蘭教原則憲章,其中規定了宗教信仰不能取代共和國憲法法律所依據的原則。此外,憲章還要求承諾不將放棄伊斯蘭教信仰認定為有罪,亦不將其定義為叛教;反對任何形式的伊斯蘭教政治化;以及拒絕外國勢力對法國清真寺管理的一切干涉行為。

值得注意的是,法伊聯當時一度拒絕簽署這份憲章,為此馬克龍設定了15天的期限,屆時如再不簽署憲章其將受到法國政府制裁。

文化戰爭

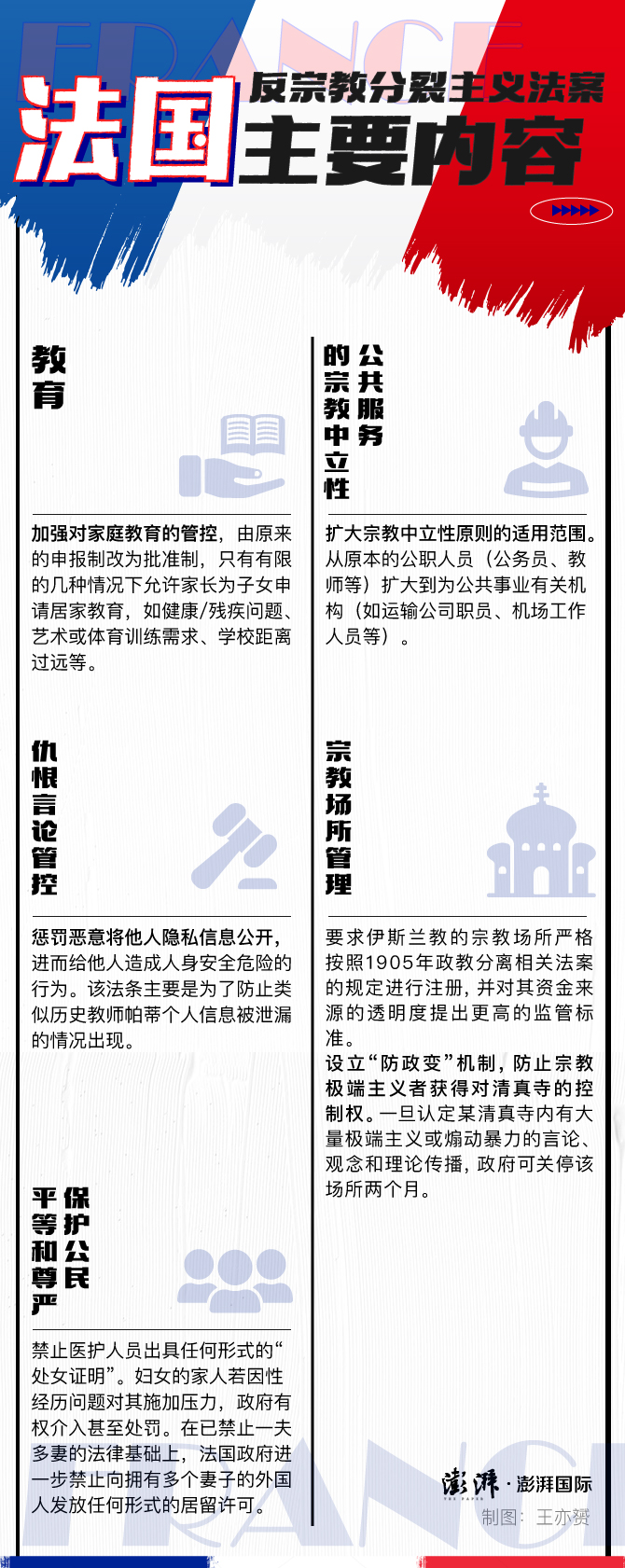

除此之外,馬克龍政府還在今年2月18日通過了一份幾乎“包羅萬象”的法案,成為了此輪世俗化攻勢的核心。與此同時,馬克龍政府為了捍衛法國的世俗主義傳統,還在思想界掀起了一場針對外國思潮的文化戰爭。

自歷史教師被殺案發生以來,上到馬克龍,下至來自政治光譜各處的媒體,法國輿論場充滿了“怎么辦”的大討論。然而,激辯過后,政策落地,法國社會卻驚訝地發現,同屬西方的英美社會卻難以理解法國對世俗主義、政教分離等共和價值觀的執著。英吉利海峽和大西洋對岸的主流媒體都將法國發生的事情嵌套于本國的政治話語框架中,認為馬克龍正向右狂飆突進,破壞了作為西方共同價值觀一部分的多元文化主義。

英美輿論對這種對中立性的高度追求不乏置喙,認為它是一種過于激進的普世主義主張。《紐約時報》就評論稱,對中立性的過分追求掩蓋了少數族裔特定的生活背景,“他們在事實上總是處于弱勢地位。”

還有一些來自思想界的批評意見認為,如此激進的世俗主義主張本身就是一種宗教,法國利用國家和政府的力量來大加推廣,實質上就是由國家背書的“傳教”行為。

在接受法國媒體采訪時,馬克龍政府的公民事務部長瑪琳·斯基帕(Marlene Schiappa)激烈反駁了英美媒體的說法。“英美媒體的批評邏輯并不自洽。他們秉持文化相對主義,聲稱所有傳統習俗都是‘可愛的’,其中包括強迫幼女披上頭巾。同時,他們卻又不肯承認法國特色的世俗主義也是一種應該被尊重的文化,反而不斷對其大肆批判。”她說。

斯基帕直言:“正是因為有了世俗主義,法國才避免變得像美國一樣。法國不會有父母僅僅出于宗教信仰就禁止子女接受義務教育,因為他們害怕學校會告訴學生地球是圓的。還有的父母不希望學校教授學生生殖常識,因為他們認為子女在結婚前無權發生性行為,也不需要了解任何相關知識。只有世俗主義可以幫助我們對抗這種現象。”

“世俗的確是普世性原則,可我不知道這激進在哪里。在世俗社會內,所有人都應該有容身之處。共和國的法律應該高于某一特定宗教的教條。世俗原則會對所有社會成員提出一定要求,但并非像一些媒體渲染的那樣‘一刀切’。”法國哲學家亨利·佩納瑞茲接受澎湃新聞采訪時堅持為世俗主義辯護,“著裝問題上,世俗原則區分具體情境和場合,如只是要求履行公共職責的人不得公開展示宗教標志,比如正在授課的教師。”

“一些英美媒體渲染的‘法式侵略性世俗主義’只是一種迷思。在這些不了解情況的人看來,法國政府禁止所有人在任何公共場合佩戴或展示宗教標志。這完全不符合事實。”佩納瑞茲說。

作為對英美輿論的回應,法國政府已開始以另一種眼光審視美式價值觀,尤其是在宗教-社會關系和族裔問題層面上。早在去年10月初針對“伊斯蘭分裂主義”(separatisme islamiste)的演講中,馬克龍就提到“法國大學中使用的一些社會科學理論幾乎完全從美國移植而來。”

自2021年年初,馬克龍政府著手在法國大學中限制美國社會科學理論的影響力,他的教育部長聲稱法國學界存在一群受美國理論影響的社科學者(islamo-gauchistes),他們自視左翼,卻對伊斯蘭極端主義視而不見,甚至大加綏靖。因此需要公權力介入進行矯正。

在此背景下,法國政府著力清理大學中美國社會科學理論的影響。據《紐約時報》今年2月18日報道,法國教育部將開始調查學術研究中“同情伊斯蘭主義的左翼思潮”(islamo-gauchisme),教育部相信,這種思潮多受到了美國大學的影響。在法國教育部看來,有關種族、性別、后殖民主義的研究幾乎完全照搬美國理念,這對法國社會造成了傷害。

“(法國)需要同眾多美國社科思潮進行一場斗爭。”法國教育部長公開表示。

然而,身在郊區教育一線的老師馬埃爾難以等待馬克龍“清剿”美國價值觀的成果,“與美國辯論誰的價值觀更‘普世’既無益處,也不現實,退一步強調法國的特殊性也解決不了幾十年來的問題。”

“自以為普世的東西原來沒有那么普世,這就是最大的感受。”一年后回頭看這場風波,馬埃爾對澎湃新聞哀嘆道。在日常的教學中,馬埃爾坦言自己從不會向學生強調世俗主義是什么帶有法國特色的東西。

“我們可能永遠也找不到世俗社會的普世模式,只知道(去極端化)這是一個普世難題(paradoxe universel)。” 馬埃爾說道。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司