- +1

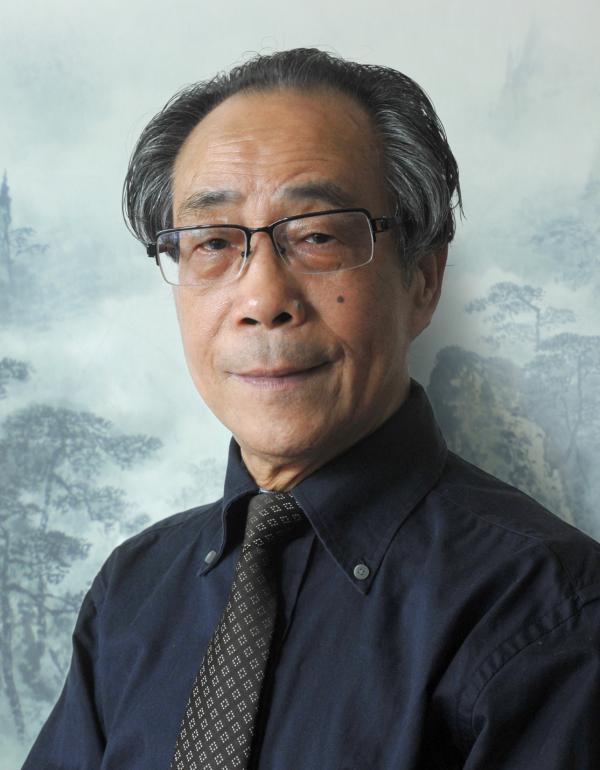

追懷沈渭濱︱李細珠:每一封信都有老師的提點和關愛

人的生命歷程中會遇到許多老師,每個老師都會留下不同的印記。我生性魯鈍,自小對老師就不敢親近,每每心懷敬畏,而少有交接。對沈渭濱老師也一樣,私下接觸并不多,但不知何故,每到人生節(jié)點,我都會寫信向沈老師報告或求助,隨后就能收到他春風化雨般的鼓勵與點撥。至今我保存沈老師的來信(含明信片)有28封(件)之多,這是沈老師關懷、愛護和提攜后學的最好見證。在我心目中,沈老師是一位非常值得尊敬與懷念的老師。

初見先生,是一陣爽朗的笑聲

最早知道沈老師的大名,是在大學三、四年級時,那時決定報考復旦大學歷史系中國近現(xiàn)代史專業(yè)的研究生。沈老師是當時復旦歷史系中國近代史教研室四位能招收研究生的導師之一(另外三位是陳絳教授、陳匡時教授和楊立強教授)。他與楊立強老師合作發(fā)表于《歷史研究》的力作《上海商團與辛亥革命》,以及關于“近代中國的時代中心”的宏論,吸引了我的注意。

那是上個世紀80年代最后一個不平常的年份,我大學畢業(yè),繼而有幸進入復旦歷史系深造。因為是應屆生,文科,非外語專業(yè),按照有關部門規(guī)定,必須到基層社會鍛煉一年。此類人員,當時復旦全校有48人,其中歷史系6人。我們進校辦完入學手續(xù)后,就被分送各處鍛煉,歷史系6人被送到上海市寶山區(qū)檢察院,待遇是學校發(fā)的75元/月助學金。這一年,既不是學制,也不算工齡,在我的履歷上留下了一個無奈的缺環(huán)。

已記不清具體是什么時候見到沈老師了。只記得某天在復旦正校門對面的文科樓九樓近代史教研室面見導師陳匡時老師時,突然外面?zhèn)鱽硪魂嚒肮钡乃市β暎S著談笑聲閃進屋來的是一位身材并不高大但卻氣象卓爾不凡的中年學者,陳老師介紹“這是沈渭濱教授”。聽說我一年不能上課,沈老師略一沉默,便說“我們曾經(jīng)也有十年不能正常工作呢”,隨后便告誡:要珍惜在復旦的機會,不能上課,也要抓緊時間讀書。原話不能記,大意如此。沈老師提到“復旦”二字時那種禁不住溢于言表的自豪神情,令我印象最為深刻難忘。后來得知,并非復旦出身的沈老師能傲然在復旦立足,從中學教師成為知名教授,是付出了常人難以想象的艱辛。或許正因為切身體會了“復旦”的分量,難怪他老人家如此珍重“復旦”的名譽。

我1989年入學,第二年才正式在復旦上課,實際上與1990級“同年”。這一級有沈老師的學生李立華(現(xiàn)任武漢社科院院長)和楊立強老師的學生黃士芳(現(xiàn)任職深圳文化局)。某天,我們?nèi)耸苎狡h的七寶浴堂街沈府拜訪沈老師。我們大概早上6點多鐘迎著朝霞從復旦南區(qū)出發(fā),晃晃悠悠倒騰了幾趟公交車,從東北向西南斜穿整個上海市區(qū),在沈府落座略談便到吃中飯時間,飯后略談又不得不告辭(因怕誤了返程公交車),返回復旦已是夜幕降臨。與沈老師談了什么怎么也記不得了,只記得路途的遙遠與勞頓。想來沈老師每周都要如此折騰到復旦上課,而每次都是那么嚴謹而充滿激情,從不敷衍了事,我的內(nèi)心油然而生莫名的感佩。

老師的每一封信,都是親切的提點和關愛

在復旦歷史系,我聽過沈老師兩門課。一門是中國近代史專題,這是與陳匡時老師、陳絳老師、楊立強老師合開的專業(yè)基礎課。實在記不清沈老師講的是太平天國還是辛亥革命了。另一門是辛亥革命史研究,這是沈老師單獨開的專業(yè)選修課。沈老師的課有三個鮮明的個性特色:條理性強;口才一流;板書漂亮。這門課講的具體內(nèi)容就是稍后出版成書的《孫中山與辛亥革命》。印象深刻的是,沈老師特別重視馮自由的《革命逸史》,認為該書為辛亥革命史研究提供了非常豐富的史料,但真真假假,需要認真甄別,如果誰能給《革命逸史》做詳細的箋注,當是一部非常優(yōu)秀的辛亥革命史研究專著。實話說,這門課可能引起了我對辛亥革命史研究的興趣。當時正值辛亥革命80周年,我寫了一篇習作《20世紀初長江流域的城市社會變動與辛亥革命》,參加在長沙舉辦的紀念辛亥革命80周年全國青年學術(shù)研討會。這篇習作又作為作業(yè)交給了沈老師,不意期末過后,收到沈老師通過李立華轉(zhuǎn)來的一封信,有謂:

細珠同志:

您交來的“辛亥革命講座”學期論文,我已批閱。此文材料豐富,條理清楚,論點正確,評價公允,給予“優(yōu)等”成績。因敝處沒有空白成績表,我已將您的成績寫信報告給系教務員吳磊老師,請她給予登記。您如需要,請向她了解可也。

據(jù)李立華同志來信稱:您可提前畢業(yè),我很高興。希望在新的工作崗位上再接再勵,努力攀登,成為我國新一代的優(yōu)秀史學工作者。歡迎您經(jīng)常來信保持聯(lián)系。書不盡意,耑此即頌學安。

沈渭濱

92.3.5

1992年3月5日沈渭濱教授給作者的來信

這是我收到沈老師的第一封信。沈老師寫信總是非常客氣,其事事認真以及處處關心后學的精神于此可見一斑。至于信中所謂“提前畢業(yè)”云云,是指我可以比李立華他們提前半年在1992年底畢業(yè),實際上我比他們進校早了一年,在時間上毋寧說是推遲了半年。無論如何,沈老師的殷切期望是鞭策我奮力前行的精神動力。

1992年12月26日,我以《民初統(tǒng)一黨研究》順利通過碩士論文答辯。非常遺憾的是,沈老師因身體健康原因沒有參加我的論文答辯會。1993年1月初,我告別復旦,回到湖南師大歷史系任教。沈老師在來信中鼓勵說:“湖南師大是一所很有影響的學校。當年林先生在世時,近代史和辛亥革命史研究都曾使學界刮目相看。他的幾位高足如郭漢民、饒懷民(稍有誤,饒先生非林門弟子)同志,也頗有創(chuàng)獲。您能在這樣一所大學里任教,應該說是很幸運的。您在復旦期間,就表現(xiàn)出力學好思的特點,現(xiàn)在又處在一個學問的環(huán)境中,將來當有大進步。”他還進而建議:“您的畢業(yè)論文寫得很好,很扎實。將來有機會,寫成十余萬字的專著似乎不失為一個辦法。”(1993年9月11日來信)對于這個建議,實在對不起沈老師,我后來很少涉足民初歷史研究,但實際上民初歷史確實是我心中不能抹去的一個結(jié),或許將來還有機會彌補。如今可以坦白地說,當年我之回湖南師大,在很大程度上是因為有林增平先生。但非常不幸的是,就在我論文答辯之后兩天,林先生溘然仙逝,這個消息是在幾天后我準備離滬赴湘而向陳匡時老師道別時方才得知。這是天意,我只能忍痛遵循。

在湖南師大工作,其實是很愉快的,郭漢民教授、李育民教授、遲云飛教授等老師均非常關照。稍后,我便提出報考中山大學歷史系中國近現(xiàn)代史專業(yè)博士研究生的要求,也得到他們的支持。當我把這個想法寫信告訴沈老師并請他向陳勝粦老師推薦時,沈老師很快回信,非常贊同我的選擇,并幫我做了具體中肯的分析,有謂:“您想讀博士學位,我很贊成。報考陳勝粦先生,也很合適。我可以給陳先生寫封推薦信,您盡可放心。上海方面,只有夏東元先生招近代史博士生,復旦至今還沒有這一專業(yè)的博士點;南京大學茅家琦先生處亦有,但以太平天國與臺灣當代史為主,與您似不合適。愚見還是以陳勝粦為好,一則搞的專業(yè),比較與您契合;二則您的老師匡時同志與老陳關系也好;三則中大人才濟濟,財大氣粗,又得風氣之先,將來或可有所作為。”(1993年11月22日來信)最使我感動的是,沈老師還把給陳勝粦老師的推薦信寫好裝入信封,隨信附給我,并特別說明:“請您過目后,填上郵編寄出可也。”幸好當年我特意留了復印件,如今睹信思人,想起兩位均在天堂的恩師,禁不住潸然淚下。

1994年9月,我順利進入中大歷史系繼續(xù)深造。當時因廣東地處改革開放前沿,經(jīng)濟發(fā)展較快。中大也如沈老師的印象,既“得風氣之先”,又有點“財大氣粗”。由于陳勝粦老師的人格魅力,中大歷史系得南洋華僑姚美良先生資助,建了一棟號稱世界上最漂亮的歷史系大樓“永芳堂”。更有甚者,中大歷史系經(jīng)常舉辦各種學術(shù)研討會,成為國內(nèi)外歷史學界學術(shù)交流的重鎮(zhèn)。1996年11月,在中山舉辦紀念孫中山誕辰130周年學術(shù)研討會。因我并不研究孫中山,又在緊張地進行博士論文寫作,陳勝粦老師只是在會前安排我與幾位師兄弟到某賓館見見在廣州暫停的中外學者,其中就有沈老師。正如沈老師日后來信所謂“相見匆匆,未及細談,頗多遺憾”。是年底,我基本上完成關于倭仁研究的論文初稿,遵照陳老師的指示,我打印出詳細的提綱,寄呈多位前輩學者請教,當然也寄給了沈老師。沈老師回信,提出了具體的指導意見,有謂:

提綱我已仔細看過,整體上很不錯,從學術(shù)史、生平到他的理學思想,以及文化保守主義的歷史意義等,幾個大的方面都已注意到了。至于每一個節(jié)的提綱,將來寫作時可能會有些變動,特別是第三章與第七章之間的關系,這無礙大事,人人都會在寫作實踐中作出調(diào)整的。

以倭仁為研究對象,選題很好,一則其人很少有人專門研究;二則道咸同三朝的理學興衰及其在實踐中的功能確有不可忽視之處。倭仁是唐鑒最得意的講學門生,也是做“研幾”功夫最深的學者,他們(六安吳廷棟、昆明竇垿、何桂清<珍>、湘鄉(xiāng)曾國藩)在人欲橫流、士習賤惡的大環(huán)境下,講求修身養(yǎng)性,不說別的,光操行就值得稱贊。您作此研究,相信一定有良好的收獲。

問題在于副題“文化保守主義”的說法。這是近年來大陸及港臺學者常使用的一個詞匯,但它的內(nèi)涵的界定卻不十分清楚,往往是人皆可懂卻又難以說清,而且這個詞與新儒學有關,使用這個詞已經(jīng)十分時髦,若文章過多地出現(xiàn)別人看不懂的名詞,可能會產(chǎn)生相反的效果。我以為搞學術(shù)史、思想史,最好多一點傳統(tǒng)的理念,有的盡管可以用新詞代替,但一定要作界定,否則易生歧義。以上可能是我自己太保守所致,與您說說,不是要您改變研究路子,而是供您參考,談談心而已。尤其您身在具有開拓性的廣州,更不要受我的影響。(1996年12月27日來信)

后來我的博士論文定題為平實的《倭仁生平思想研究》,正式出版時題名《晚清保守思想的原型——倭仁研究》,均放棄了“文化保守主義”一詞,而只是用了“保守思想”的說法,或許與沈老師的提點不無關系。

1997年7月,我從中大畢業(yè),到華南師大歷史系工作。沈老師來信一如既往地大加鼓勵道:“知道您分配到華南師大工作,十分高興。華南師大距市中心不遠,既可常與中大師友相聚,又可利用兩校豐富藏書,可謂地利人和兩得之處。那里又是廣州研究太平天國的中心之一,陳周棠、沈茂駿、鐘珍惟諸先生均是一校人杰。能在那里工作,既可發(fā)揮您研究近代文化史的專長,又可得諸前輩的提攜,將來當前途無量。”(1997年11月12日來信)稍后,沈老師又來信說,他正協(xié)助丁日初先生編輯《近代中國》叢刊,要我把博士論文抽出一、二節(jié)投稿。我給他寄了兩篇文章《倭仁交游述略》和《理學與“同治中興”——倭仁與曾國藩比較觀察》,前者擬投《近代中國》,后者擬投《學術(shù)月刊》,均請沈老師推薦。沈老師發(fā)來長信,非常認真而直率地分析了兩篇文章的優(yōu)劣,有謂:

兩篇文章各有千秋。交游篇重在梳理,見治學的功力;中興篇重在論析,具識見之優(yōu)長。我已遵照你的意見,前者交《近代中國》主編丁公日初,附上鄙意;后者送《學術(shù)月刊》編輯謝寶耿君,夾進推薦書。結(jié)果如何,尚不可知,一俟佳音,當即函告。

交游一篇,材料豐富,足見你讀書認真,但細觀全文,鄙意以為寫得太悶、太平,比較“老派”。所謂“悶”,是指各節(jié)均用同一種寫法,即人物姓名、簡歷、材料(史料),人人如此,不見變化起伏;所謂“平”,是指僅僅講明與倭仁關系,沒有概括出各個人群在倭交往中究竟有何影響,影響多大?即使說到影響,也只是點到為止,甚至連各節(jié)標題所列的分類都沒有展開,顯得拘謹,缺乏分析或缺乏分析深度、廣度。這種寫法,純是30-40年代學者行文的規(guī)范,或者是說臺灣目前學術(shù)文章的寫法,所以說“老派”了點。但因倭仁至今沒有什么深入研究的文章(大陸),尤其對倭仁的理學宗向、學人交往缺乏深入研究,所以我認為此文可用,但需進一步修改。我已將上述意見扼要附呈丁公日初先生,若編輯部輪流閱讀后采納我的意見,決定用,則大善;若要用而需修改,則仍需賢契再勞。總之,一切聽候編輯部裁決可也。

后一篇,與前篇相較,完全是兩種風格。就刊物目前要求而言,后一篇更加合適。我個人也比較喜歡后者。從內(nèi)容看,我認為你對理學的修身派和經(jīng)世派的分析是可以成立的,兩者對同治中興所起的不同作用,立論是正確的,主要的意見與我的學術(shù)觀點基本相符。只是最后一節(jié)似乎寫得太泛化,缺乏分析力度,不過并不影響全體。應該說,這是一篇有思想、有材料、觀點正確、行文流暢的好文章。我在給謝君的信上,已將上述內(nèi)容詳細演繹,力薦刊用。目前雖不曾獲得信息,但以我與謝的關系而言,此文采用的可能性似不成問題(我曾向他推薦過好幾篇文章,他都尊重我的意見,都發(fā)表了)。當然,不是我說了算,最后還要等通知。

從后一篇文章看,你有較好的分析能力,應該多加強這一路向。因為梳理清問題只是史學研究的第一步,從材料中看出問題,引伸出觀點,是第二步。老派的治學方法見功底,常為新派學者所不及;但若僅僅停留在梳理、排比上,不說明問題,不發(fā)揮治史者的見解,就難以解決問題。這又是老派所不及。若能兩者得而兼之,互為補充,就可以相得益彰而為世人所服。古人有云:考據(jù)、義理、辭章三者不可缺一。老派重考據(jù)而少義理的闡釋;新派專以義理為能而乏考據(jù)、讀書的根底。至于辭章一說,向為歷史學家所勿<忽>視,行文缺乏文采,一般人難以卒讀,無論新老,均需加強。寫到此,我認為陳旭麓先生的文章,文采斐然,值得細讀賞玩。您不妨可以看看、學學。(1998年2月14日來信)

1998年2月14日沈渭濱教授給作者的來信

這兩篇拙文分別刊載《近代中國》第9輯與《學術(shù)月刊》1999年第3期。沈老師如此費心賜教,實在讓我終身受益匪淺。如今再讀沈老師的文字,有如當面聆聽他老人家的諄諄教誨,嚴肅而親切。

誠如沈老師所言,在華南師大工作,確實也是非常愉快的,系主任陳長琦教授以及宋德華教授、左雙文教授等大都很是關照。但我并不安分,又想出去做博士后研究,也得到各位師長的支持,為我一路開綠燈。其實,我心里明白,他們都是君子,并不想強人所難,而是盡與方便。今天想來,實在很是對不住這些師長,諸位隆德高誼,怎一個“謝”字了得!

對于我希望到北京做博士后研究的想法,沈老師同樣極表贊同。他來信說:“博士后主要不是讀書,而是做研究,能在京師做,可以和北方學者接續(xù)關系,對今后發(fā)展很有好處。如能事成,則您與中國三個最大的城市:上海、廣州、北京的學者都有聯(lián)系。三處為學,各有短長,兼容并蓄,自多長進!”(1998年1月19日來信)我申請博士后稍經(jīng)波折后,有幸進入中國社科院近代史所,師從張海鵬老師,擬做張之洞研究。沈老師又來信鼓勵、告誡:

張之洞這個人,實際上有很多方面都未曾研究過,例如他的學術(shù)淵源,他與地方建設的關系,他對中樞的真實態(tài)度等等。有些問題則需要重新評估,克服以往研究中的形而上學和極左傾向。能以此作為研究課題,并有大批未刊資料,應該說是很有前途的。這個人搞深搞透,就等于把晚清史的后一半搞清楚了,足見這個課題的價值如何了。

京師是學術(shù)重地,風氣也開。三<兩>年很快,您要充分利用時間多看書,多搞點次<資>料,少管閑事。我想還是“兩耳不問<聞>窗外事”的好。您以為如何?(1999年1月20日來信)

當時,沈老師因脈管炎足疾復發(fā),行動不便,疼痛難忍。一向非常認真的沈老師,居然寫了幾個錯別字,甚至有點動氣地說“雖疼痛但不會死人”,其心境之惡劣可想而知。盡管如此,他還不忘在信末特別注明:“足疼異常,字跡潦草,請原諒。”今天看到這些文字,仍不免感傷莫名。后來我有次到長沙開會,見到郭漢民老師,談及沈老師的足疾,郭老師與師母余老師交給我一份治療脈管炎秘方復印件,我回京后即轉(zhuǎn)寄沈老師。沈老師收到后來信道謝,并說“近日來正準備托人配藥”(2001年11月9日來信)。也不知這個秘方究竟有否療效,只是希望能為沈老師略盡一點心力而已。

對于我最終確定做張之洞與清末新政研究的博士后報告選題,并已搬家至京生活,沈老師進一步予以鼓勵,有謂:

您的選題我以為是好的。清末新政與張的關系極大,以往雖有研究,但大都語焉不詳,尤其對張之洞在新政實施過程中的作用,研究十分薄弱。近代史所既有張的檔案,別人沒有好好利用過,您能占有這些未刊資料,當然很好。但在對新政的評價上,竊以為還要掌握分寸,“過猶不及”,切切!

您的家落戶在北京,對您潛心研究學問大有好處。學問的重鎮(zhèn)還是在北京,生活雖不及穗、滬繁盛方便,但做學問卻是無可比擬。(1999年9月24日來信)

2001年初,我出站留所工作。沈老師非常高興,認為“近代史所人才濟濟,您能在所工作,是極好的去處”(2001年3月4日來信)。此后,我的生活基本上穩(wěn)定下來。沈老師又為我推薦一篇論文《張之洞與清末法制改革》,發(fā)表在《近代中國》第12輯上,并囑我代為約稿,特別說明:“我刊不問是否名家,只求稿件質(zhì)量第一,此點請您約稿時務必代為把關。”(2001年6月10日)印象中,后來與沈老師只是在2006年北京與蘇州的兩次學術(shù)會議上見過面,看到沈老師日漸瘦小的身軀,但精氣神仍然十足,我默想他老人家一定會長壽。沈老師每次都噓寒問暖,指點學問,并不忘特別提醒我注意用眼(他知道我的視力不好)。沈老師還不時寄給我他的新著,如《曾經(jīng)滄桑》、《晚清女主——細說慈禧》等。我也曾給沈老師寄過幾本小書,如《晚清保守思想的原型——倭仁研究》、《張之洞與清末新政研究》、《地方督撫與清末新政——晚清權(quán)力格局再研究》,每次都會收到沈老師熱情鼓勵的來信,每次都是那么一如既往的客氣、認真,令人感動,催人奮進。

需要沉痛檢討的是,沈老師曾多次在來信中叮囑,如有機會到滬,務必到其府上敘談。我于2007、2013年曾兩次過滬,均因行程匆匆,未敢叨擾沈老師。總以為來日方長,將來會有機會的,不曾想天不如人愿,不亦悲乎!

2015年4月18日,沈老師駕鶴西去。再也沒有機會見到沈老師了,我為自己失去一位良師而悲慟,更為中國史學界失去一位大家而痛惜。從網(wǎng)上看到《新民晚報》等媒體關于沈老師去世的報道,大都冠以“著名歷史學家,復旦大學歷史系教授”,我仿佛又聽到沈老師一陣“哈哈哈”的爽朗笑聲。

(本文原題為《春風化雨盡哀思 ——深切懷念沈渭濱老師》,現(xiàn)標題與小標題為編者所擬。)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司