- +1

復旦新聞系教授回憶導師寧樹藩:那一代學人的單純美好

1990年秋天,我第一次來復旦,參加新聞學院的博士研究生招生考試。一共三門考試科目:基礎課英語和哲學筆試,專業課新聞史論面試。面試的兩位主考老師,便是新聞史大家寧樹藩先生和丁淦林先生。考試地點在文科樓三樓,當時的新聞學院資料室。考生抽簽隨機得到考題,有一點時間準備,然后口頭作答,再回答兩位先生的提問。

我完全不知口試規則,沒帶任何參考書,便表示不需要時間準備,抽完簽直接回答好了。結果,先抽到一題評述五卅運動和蘇報案。我竟然對兩位先生說,蘇報案有一些基本事實我忘記了,無法述評,當然我也可以按一般套路的歷史意義、現實意義、政治影響、社會影響扯一通,但我覺得意思不大,既然博士生考試強調考察學生的思維能力、分析能力,可否容我換一題。如果我還是連基本事實都不清楚,那么說明我專業積累太差,也就無需繼續面試,自覺退出就是了。兩位先生竟然應允了。這一回抽到的是述評延安整風和《解放日報》改版兼論新聞的社會功能,我不知天高地厚地說這個問題我有一些思考啊。這是我第一次見到寧先生和丁先生。

幾個月后,我收到復旦的錄取通知書。1991年9月開始在寧先生門下攻讀新聞學博士學位。我后來才知道,除了兩位先生天性寬厚,極大地容忍了我的年輕魯莽,更是因為兩位先生對后輩一向關愛有加,總覺得考試制度太教條,他們愿在力所能及的范圍內,給有志從事學術研究的年輕人更寬松的自由發揮空間。不過,后來好多年過去了,丁先生看到我,有時還是會忍不住搖搖頭:你究竟有沒有讀過碩士,有沒有好好學過新聞史啊?蘇報案都不記得了。寧先生則哈哈一笑:尺有所長,寸有所短,人各有志,不必勉強。

這其中有史學嚴謹的考據傳統:曾有整整一個學期,我們同屆的四位博士生,吳永和、曾建雄、朱輝和我,幾乎所有課余時間都泡在學校圖書館,按寧先生要求仔細爬梳1874至1884十年間《循環日報》的版面內容——這批寶貴的微縮膠卷,由寧先生指導的第一屆兩位碩士生之一高冠鋼,在國外訪問期間幾經周折購得(另一位師兄則是1980年代末上海譯文出版社“當代學術思潮譯叢”唯一的傳播學著作——麥奎爾和溫德爾合著《大眾傳播模式論》——的譯者之一,武偉)。后來曾建雄以《循環日報》上王韜所撰寫的評論為題,完成了他的博士論文并出版專著《中國新聞評論發展史》。我的新聞史作業寫的是1868年創刊的傳教士報紙《萬國公報》如何報道“夷之奇淫巧計”,寧先生唯一的要求是:言之有據。

除史學訓練外,寧先生也非常重視和鼓勵我們以媒介社會學路徑來觀照新聞生產。這也是復旦新聞很早就延續下來的研究傳統——復旦第一位新聞學博士生高冠鋼,論文寫的是《論美國新聞學的若干基本問題的歷史演變》。我曾跟我的一位學生、去年在伊利諾伊大學香檳分校獲得傳播學博士學位的李綠洲說起這一研究脈絡,她非常驚訝:“1988年!復旦學長就已經在研究客觀性和新聞專業主義了!跟專事該領域研究的美國新聞學者丹尼斯·哈林同時起步啊!”由于種種原因,高冠鋼博士答辯后論文未能正式出版,寧先生一直深感遺憾,認為這其實是當時國內新聞生產研究極為領先的成果,可惜未能引起學界足夠重視。

我博士研究生期間發表的第一篇論文《美國新聞業“客觀性法則”的歷史演進》,是寧先生的課程作業,也是高冠鋼博士論文的延續。于我,這是一個重要的起點。我從這個作業開始學習做研究:怎樣進行文獻回顧,怎樣界定和闡釋理論概念,怎樣搭建研究邏輯。每完成一稿,寧先生都會認真讀過,反復追問:究竟什么是“客觀”?哲學意義上是怎樣的?新聞業的約定俗成又是怎樣的?理念上如何?新聞業務的操作實踐上又如何?與美國報業的發展脈絡形成什么樣的關系?哪些社會因素產生了影響?怎樣發展變化?不能有任何一點點的想當然,每一個論點,都要有扎實的材料和嚴密的論證邏輯。

說起來,寧先生這一輩學人,令人感受最深的是那種做學問的純粹狀態。我的同事孫瑋教授從事新聞學概論教學超過25年,她常感慨寧先生的新聞思想,源自他的天真無邪,赤子之心。比如他在1980年代提出“新聞是信息而非報道”,是對“文革”期間新聞“階級斗爭工具論”的重要反思。和許多前輩學者一樣,寧先生雖歷經磨難,大風大浪,卻一直以單純之心做學問,是因為先生堅信學術的獨立價值,從不為一時的政治風潮所動,也不為任何功名利祿所惑,這是最珍貴的知識分子傳統。寧先生曾提起,即便在“文革”期間非正常的社會情勢之下,所寫文章也是依材料運筆、據事實說話,而非追風之作。由汕頭大學出版社2003年出版的《寧樹藩文集》收入《嚴復的政論、辦報和譯書活動》一文,雖是“尊法批儒”的特定歷史時期的報紙約稿,但仍依托于復旦新聞系和歷史系所藏極為豐富的嚴復史料而成,多年后選入文集時僅有幾處文字刪改,內容完全經得起歷史檢驗。

王中先生因“報紙不是階級斗爭的產物而是一定歷史條件的產物”、“黨報也有兩重屬性——工具性和商品性,要在商品性基礎上發揮工具性”、“滿足人民需要是辦好報紙的根本”等學術思想在1957年的“反右”中遭到批判,寧先生對王中先生堅持學術真理的勇氣非常敬佩,對其晚年境遇亦十分同情。從我到復旦念書直至王中先生離世,我記憶里寧先生幾乎每周都會從他政肅路復旦第七宿舍,走去國順路第九宿舍王中先生家,常常一去就是整個下午。

我印象特別深的有兩件小事。一是某天寧先生要去探望王中先生,我說我從未見過王先生,能否帶我一起去呢?寧先生遲疑良久,最后說,我希望你永遠記住的是王中先生正當盛年時照片上的樣子:著長衫,拿香煙,風流倜儻,目光如炬,鐵骨錚錚。

二是有一次寧先生從王中先生家回來說,他帶了一本中國社會科學院新聞研究所編寫的《新聞研究資料》去給王先生看,里面有暨南大學蔡銘澤教授的文章《新聞界的反右派斗爭》,其中寫道:在批判會上“奇怪的是被批判者為了順利‘過關’,往往自我丑化,對所揭發的問題,無論有無一概承認。一直不承認‘錯誤’的只有復旦大學新聞系主任王中。”寧先生將這段念給王中先生聽,王先生嚎啕大哭。為此寧先生唏噓不已,此后反復跟我講,我們這個學科,沒有學術積累,很多所謂爭論,其實早有共識,卻一而再再而三因政治氣候所迫反復無常,就像王中先生的新聞觀念,在今天看來完全是正確的,不僅那時候被批倒批臭,到今天我們還是無法在這個基礎上繼續研究,還要時不時回到過去,反復糾纏那些根本就不是學術問題的問題。

寧先生一直想對國內的新聞理論做一番系統梳理,將新聞學的基本問題正本清源,以便打好學科基礎、有所積累、繼續發展。我入校時先生試圖將這一選題交我作博士論文,我那時興趣在中國電視新聞改革,也自知對新聞理論基礎欠缺、力有不逮,未能擔此重任。1994年先生74歲高齡,招收了最后一名博士生沈莉。作為寧先生的關門弟子,沈莉在先生指導下系統梳理了國內三十本新聞學概論教材,以《中國新聞學原理建構的宏觀考察》為題完成博士論文,入圍了全國百篇優秀博士論文評選最后一輪,雖抱憾未能最終獲獎,但寧先生還是很欣慰,倒不在于他第一次拿到了研究生院頒發的幾千塊導師獎勵,而是這一冒著“得罪”諸多同行的研究成果所獲得的學術肯定。惜沈莉博士英年早逝,論文最終未能付梓正式出版。不過,沈博士1998年發表于《新聞與傳播研究》的同題論文,迄今仍是研究中國新聞理論繞不過去的重要文獻,也算是對先生有所安慰。

記得我曾跟先生糾纏,舉出一些例子說有些報道里面根本就沒有您說的信息內核。先生大怒,忿然拍案而起:沒有信息那算什么新聞!那根本就不是新聞!那是宣傳!不是新聞!!先生將新聞學從學理上區分為本義新聞學和廣義新聞學(報學),認為傳播學研究信息總體,本義新聞學研究新聞信息,傳播學給本義新聞學“輸血”,以新聞的信息觀念、按新聞自身規律探索其發展變化的思路,為本義新聞學營造了學理追求的空間。記得我在博士二年級時,就在寧先生的課上讀完了包括拉扎斯菲爾德《人民的選擇》在內的傳播學經典文獻。

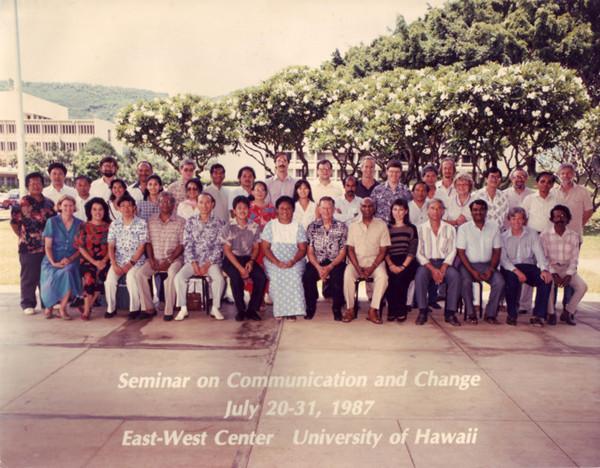

寧先生講話雖有濃重的安徽口音,但畢竟有著年輕時求學浙江大學和中山大學外文系的功底,閱讀英文文獻于他并不是什么難事。1987年7月,寧先生出席了在美國夏威夷大學東西方中心舉辦的“傳播與社會變遷”工作坊,他大概是國內除年輕的傳播學者如鄭北渭、陳韻昭之外,率先走出國門進行國際學術交流的老一輩學者。那次會議的合影里有美國著名傳播學大家施拉姆和羅杰斯,中國學者只有寧先生與時任香港中文大學新聞系主任的朱立教授。之后,先生指導的博士生裘正義赴東西方中心訪問,回國后完成了博士論文《大眾傳播與中國鄉村發展》,并于1993年由群言出版社出版,這應是國內最早的發展傳播學的經驗研究成果。

當然,寧先生更感興趣的議題始終是新聞學。1994年寧先生再度訪美,在武偉陪同下,專程赴密蘇里新聞學院拜訪了出生于1905年、曾任院長近二十年、當時已退休的Earl F. English教授,二老相談甚歡。武偉回憶說,當時兩位老教授就已經認真討論了新媒體有可能會對傳統媒體和新聞學研究產生的影響。記得有一次魏永征教授來訪,師母出門買菜,叮囑我說寧老師最近身體不好,你看著他們點,別一討論起學問就沒完沒了地激動。結果,幾小時后師母回來,進門就說:我隔著幾層樓就聽到他們倆哇啦哇啦,不是叫你看著他們點么?我說我也沒辦法啊,他們倆一聊起新聞法、新聞倫理就成了這個樣子。若干年前,我院一次學術論壇期間,幾位老友,南京大學段京肅教授、美國威斯康辛大學麥迪遜分校潘忠黨教授等等,晚上相約去探望寧先生,剛一坐定,師母為每人沏上一杯老家碧綠清香的安徽毛峰,先生就開口了:你們每個人最近都在做什么研究啊,給我講講吧。又說,小潘啊,美國新聞學研究這些年有什么進展?關于“新聞”啊、“客觀性”啊這些基本概念有什么新的看法?新聞學和傳播學的關系如何?你有什么見解?美國報業遇到哪些問題?……就這樣,一晚上時間飛逝。我們怕先生太累,然而先生興致很高。臨走,先生送大家到門口:下回再來啊,你們給我開闊了眼界,不然我思想就僵化了。

寧先生手頭有一冊國外上世紀二三十年代的新聞史著作,里面提到一份叫做《廣州紀錄報》的報紙曾出版過號外。這份創刊于1833年的報紙,被新聞史著作教材認為是中國境內出版的第一家英文報紙。然而寧先生說,別說號外,國內新聞史研究者似乎沒有人見過這份報紙。2000年,我赴英國諾丁漢特倫特大學訪問,先生說:你能不能在倫敦停留一兩天呢?大英圖書館可能藏有這份報紙。果然我查閱到了這份報紙的微縮膠卷,花了幾乎一整天時間一頁一頁看過來,終于找到了那份號外,也就是現在發現的中國報紙最早的號外,內容是東印度公司與清政府談判破裂,東印度公司為自己的利益強烈辯護。我復印了這份號外帶回來,寧先生非常欣喜,說這么寶貴的史料,整個微縮膠卷你都應該買下來啊。2002年秋天,寧先生赴廣州參加中國新聞史學會年會,特地囑我將這份號外的復印件裝裱一番,送給了暨南大學新聞系。

寧先生天性善良寬厚慈悲,對后輩學人非常關注,只要看到好的學術成果,總是不吝溢美之詞,爛漫得像個孩子。記得我在讀博期間,某天寧先生很興奮地拿出一疊厚厚五百格稿紙給我看,說剛讀完一位陌生的年輕學者請他過目的書稿。我問:您看完了怎么評價呢?先生給了六個字:此生大有可為。這位年輕學者叫黃旦,這部書稿就是1995年由杭州大學出版社出版、寧先生欣然作序的《新聞傳播學》。

又一次,先生忽然問我,《南方周末》一位叫劉小磊的記者你熟悉么?我說我知道他,但并不認識。先生說好遺憾啊,我也不認得他,他給我寫信說利用業余時間翻譯了林語堂的《中國新聞輿論史》,難能可貴啊。這部譯著2008年由上海人民出版社出版。我曾跟先生提起,看到網友評價這本比另一出版社另一譯者的版本要好得多,先生笑瞇瞇,反復說:難能可貴啊,難能可貴。

對于很多年輕學生,寧先生也非常非常容易親近。多年前我的一位碩士生陳立斌,曾幫寧先生校對過文集書稿,畢業之后時不時相約三五年輕朋友去先生家里小坐,新年也會給先生寄賀卡拜年,寧先生很是歡喜。陳立斌給我看過他在歲末新年收到的先生和師母的手書賀卡,語氣極為尊重,很難想象這是一對年近九旬德高望重的老學者夫婦,寫給他們學生的學生的。2013年夏天,我與我的博士生楚亞杰一起去寧先生家,先生問了楚楚的博士論文,說你做網吧研究這是我不了解的啊,你們年輕人真好,可以接觸和研究很新的東西。那時候先生正忙于他的地方比較新聞史研究,手邊堆滿大摞大摞的文獻,借助放大鏡修改文稿,還說楚楚你去清華大學做博士后,應該會學到很多復旦學不到的新東西吧,以后回來你要記得來給我講講。

2015年整個暑假我都在國外,記得6月12日,我臨行前去寧先生家里,用手機替先生和師母拍了幾張照片。那是我最后一次替先生拍照。我很后悔那天沒帶單反,總以為還有很多時間。

二十五年前,我走進復旦考場那天的情景還歷歷在目。我很慶幸能在復旦遇到這么好的先生,也總是生怕自己稍不努力就辜負了他們。如今丁先生和寧先生都駕鶴西去了。我始終記得一個炎熱的夏天,我們幾位同事在寧先生家,看到丁先生滿頭大汗拿著幾頁舊報紙敲門進來,說寧老師你要的那些個史料我幫你找到了。兩位老人窸窸窣窣埋著頭,翻看那幾頁舊報紙,你一言我一語討論了老半天。

黃旦教授后來在我們的“中外新聞傳播理論與研究方法暑期學校”開學典禮上講過這個故事:酷暑,一位七十多歲的老學者,頂著烈日,來給一位八十多歲的老學者送幾份史料。他們這一代學人,那些真知灼見,就是這樣一點點扎扎實實從故紙堆里產生的。他們走了,復旦新聞學研究史論結合的這一脈傳統就斷了,那一代讀書人學術就是人生、學者的方式就是全部生活方式的單純美好,也被帶走了。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司